1592 年,豐臣秀吉發動征韓之役,意圖動用武力重整東亞貿易秩序,挑戰以中國明朝為核心的朝貢貿易體系。六年後,豐臣驟逝,由於尚未安排接班人選,日本政治秩序乃再度動搖,出征諸藩不得不由朝鮮撤兵歸國。 1600 年「關原之戰」確立了德川家康(1542-1616)為實質霸主的地位,但直到 1614 - 1615 年雙方結束大阪圍城戰,豐臣氏後嗣滅絕,德川氏對於日本諸島的統治才算真正穩固。

為了提升統治的正當性,德川家康於 17 世紀初年即透過長崎奉行,廣泛與東南亞各國君主交換國書,頒發「御朱印狀」(海外渡航許可證)給特定船主,確立合法貿易管道,消除日人在海外的寇掠行為。同樣,德川氏也試圖在不加入朝貢的前提下,重建中日間的合法直接貿易管道(所謂「勘合貿易」)。

由於豐臣秀吉侵韓造成日韓兩國反目,德川氏已無法請朝鮮幫忙代為聯絡北京明廷,改為透過琉球王國,在 1609 與 1611 年兩度試探萬曆朝廷,結果均遭到回絕。明廷顧忌 16 世紀中葉倭寇造成的災難,與抵擋豐臣氏入侵朝鮮造成的財政損失,反而因此更為加緊沿海防務,堅持不與日本來往。

1617 年,以長崎為母港的商人明石道友與福建官方聯繫,試圖開啟中日雙方的官方貿易。他與巡海道韓仲雍交談,獲知了明廷的底線:亦即明廷默許福建海澄船隻載運生絲前往馬尼拉等東南亞港市出售,換取白銀,而不問白銀是否來自日本;但是,若日人意圖在臺灣建立貿易基地,則明廷將視之為懷有惡意,並採取全面封鎖東南亞會合貿易的行動來反制。同年,朝鮮國王光海君李琿(1575-1641),派遣人數高達 428 人的使團,前往日本恭賀德川秀忠(家康之子,1579-1632)於大阪之戰獲得勝利。

德川氏將朝鮮使團來訪一事,詮釋為前來向幕府朝貢,而壓服了日本國內的諸大名。此後德川幕府即安於與中國進行間接貿易,而無意再進入以中國為中心的朝貢貿易體系,藉中國的名義來壓服國內反抗勢力。因此,儘管 17 世紀初中國沿海仍有倭寇與海盜活動,但規模與組織遠小於由朱印船(日)、海澄船(中)、澳門船(葡)構成的正式貿易網絡。

豐臣秀吉自 1588 年頒布管制海上武力的政策,同時日本境內的戰爭逐漸止息,使得下層武士與士兵,需前往海外另尋出路謀生。因此在漢文與歐文史籍當中,關於當時東南亞各港市日人傭兵的記載可謂拾俯皆是;以軍事服務換取官職與貿易機會者,無論唐人或日人,在 1600 年前後東南亞各港市都不在少數。

簡言之,當十六世紀晚期東亞海上貿易秩序恢復後,原本從事濱海走私活動的武力集團,不是遠遁、覆滅,就是被中國納入海澄與澳門貿易體系,或是遁往東南亞港市以傭兵身分加入當地政權。這些隨著東亞海上貿易秩序重建所產生的走向,即是造成林鳳與鄭芝龍兩人命運南轅北轍的第一個重要因素。

同時,黃承玄破格任用民間人士趙炳鑒擔任協總(趙又被稱為「趙右翼」,而所謂「右翼軍」,實質上就是傭兵),可以說很符合當時歷史潮流:起用傭兵來提升海防效能。但在 1617 年,趙炳鑒卻利用巡航於浯嶼與澎湖間的船隊,聯絡居住在長崎的唐人海商李旦(?-1625),企圖進行中日走私貿易;除了勾結攏絡廈門與澎湖的海防軍官,他也找上藏身臺灣的李旦手下林謹吾(「東番者,在澎湖島外,去漳僅衣帶水。奸民林謹吾逋歸彼中為酋主互市,與倭奴往還」)。趙炳鑒等人此時計劃利用臺灣作為走私貿易基地的背景,則與造成林鳳與鄭芝龍命運大不同的第二個重要因素有關:荷蘭人於東亞海域現蹤。

荷蘭與西班牙的鬥爭,提升了臺灣的地位

荷蘭在 16 世紀中期由於宗教與經濟因素,發動武力抗爭,脫離西班牙哈布斯堡王室的控制。由於 1580 年後西葡王室因連姻合一,兩國對荷蘭發動禁運,制裁其經濟,荷蘭人於是不得不自尋出路前往東亞購買香料以維持經濟發展。至 1590 年代,荷蘭人已經穩步踏入印尼諸島,開始與西葡勢力衝突。看到荷蘭人勢力在東南亞逐漸坐大,西班牙馬尼拉總督施爾瓦(Don Juan de Silva, ?-1616)決定會合西葡兩國於太平洋與印度洋的艦隊,掃滅、拔除荷蘭人;他於 1616 年率艦隊出馬尼拉港往麻六甲與葡萄牙艦隊會合,隨後這支聯合艦隊於翌年春季( 1617 年)回返馬尼拉。

荷蘭人探知西班牙艦隊出港消息,就趁機對馬尼拉發動了長達一季的封鎖,劫奪載運貨品前來馬尼拉的中國商船。西班牙以剩餘兵力出港反擊,荷軍才撤退。 1617 年西葡聯合艦隊返回馬尼拉後,於七月再度出航,想要大舉掃蕩荷蘭人。無奈出航後遭遇颱風,毀滅了大部分軍力。得此天助,荷蘭艦隊在東亞水域忽然居於上風,遂大舉攔截來往馬尼拉與澳門的各國商船,包括中國海澄商船。

荷蘭人當時劫奪這些商船的理由,是因為歐洲各國容許交戰國間的私掠行為。由於中國官府與荷蘭之間並沒有任何國家級交涉管道,也不具備遠洋海軍,無法干預這樣的掠奪行為。反觀日本方面,因幕府接納荷蘭人於日本貿易,荷蘭人也就尊重日本船隻所持合法證書「朱印狀」,不加干擾。結果,此後前往東南亞港市交易的中國船隻完全落入了荷蘭船艦攔截的陰影之中。

換言之,臺灣之所以從 1616 年開始,再度如同 1570 年代一般受到走私者的注目,原因是荷蘭人與西葡人於香料群島的鬥爭,已擴大到馬尼拉周邊,阻礙了馬尼拉與中南半島的中日會合貿易。前述村山等安、明石道友之所以能夠取得前往臺灣的朱印狀,可能即因德川幕府眼見東南亞的中日間接貿易受阻,而有意藉他們來試探能否以臺灣為基地建立中日官方(直接)貿易管道。

如前所述,馬尼拉的西班牙艦隊在 1617 年的颱風受到重創,荷蘭人便趁機開始在東亞海域劫掠所有至馬尼拉或經過澳門水域從事會合貿易的唐船,為此,李旦加碼向英國東印度公司商人購買「優遇函」,以英荷同盟的名義保障未取得朱印狀前往東南亞的船隻。荷蘭人持續封鎖馬尼拉、巡弋南中國海的結果是,日本商船要與中國船隻在東南亞港灣進行會合貿易變得困難重重。

李旦盤算,手握幕府朱印狀大致便可避免英荷侵害,而臺灣這個地點因無人治理,無法確立官方貿易管道,一般認為風險較大,故少有日人投資,競爭者寥寥,於是在 1622 年順利取得了前往臺灣的朱印狀。只是他的臺灣代理人林均吾死於 1621 年,義兄弟華宇死於 1619 年,所以李旦只得自行前往臺灣組織走私網絡。

1622 年,李旦才踏上大員,同年夏季,英荷聯合艦隊便展開了攻取澳門之計畫,準備完全取代西葡人,意圖壟斷中日中介貿易(澳門)與會合貿易(馬尼拉),又在失利後占領澎湖。這導致李旦利用臺灣從事走私的計畫,受阻於明軍與荷蘭指揮官雷爾生之間的軍事對峙。澎湖把總方輿在荷蘭指揮官與福建巡撫商周祚(c. 1577-?)之間周旋,一方面讓巡撫以為荷蘭人即將撤出,另一方面讓荷蘭指揮官以為巡撫已經答應進行貿易並永久禁止福建海澄商船前往馬尼拉。

由於荷蘭人並未撤出澎湖且持續阻擋福建船隻前往馬尼拉, 1623 年夏季,新任巡撫南居益(c. 1565-1644)認定方輿欺上瞞下,將之打入大牢,雙方回復軍事對峙。

1624 年,繼任雷爾生的長官宋克(Martinus Sonck, c. 1590-1625),邀請李旦前來斡旋。明荷雙方商討後,荷蘭方面暫時不再堅持福建當局必須禁航馬尼拉,明方則口頭承諾將提供貨物至大員(臺灣安平),荷蘭人遂撤退到大員。

荷蘭人落腳大員後,按照李旦的規畫,等待李旦的心腹許心素(?-1628)取得澎湖把總職位,即啟動新走私網絡。鄭芝龍當時仍是李旦手下,只是個在荷蘭人、李旦與許心素之間負責溝通聯絡的小角色。但隨著李旦驟逝,鄭芝龍的地位突然重要起來。

他是海盜,也是官方合作夥伴

1625 年底李旦突然過世之後,鄭芝龍並未被李旦心腹許心素收編至走私網絡之內,而是繼續按照與荷蘭當局的約定,掃蕩臺灣海濱不服從荷蘭當局的小股走私者。 1627 年七月,鄭芝龍率領其傭兵隊與麾下饑民,於銅山附近大敗水師船隊,乘勝追擊至廈門港。

廈門副總兵俞咨皋於十一月向荷蘭的臺灣商館長德.韋特(Gerrit Fredericxzoon de Witt,當時代理長官之位)討救兵,暗示若荷蘭人與他合剿鄭芝龍一黨成功,合法的貿易地位將唾手可得。 1627 年荷蘭當局確實派出艦隊於廣東大星攻打鄭芝龍,但因顧及過往合作關係,未有激烈衝突。

1628 年初,鄭芝龍率領饑民圍攻廈門,俞咨皋改裝潛逃,此時已改投明軍擔任下級軍官的許心素則遭到殺害。泉州府的仕紳們「遣人往諭退舟海外,仍許立功贖罪。有功之日題予職銜」(派人勸鄭芝龍把船隻開到邊境以外,答應他日後可以將功折罪,等到真的立功那一天就轉正職),福建巡撫朱一馮(1572-1646)同意仕紳們的建議,最後「給一剳而受其降」(寫個公文承諾接受鄭芝龍投降)。

此後,鄭芝龍就在巡撫「給予冠帶」(發放制服)授予虛銜的情況下,先提供明帝國軍事服務,藉此換取監護海上貿易管道的職位,介入貿易活動以取得經濟利益。他並進而利用「名色把總」的制度管道,憑藉戰功獲得軍職「實授」,逐步成為明帝國正式的高階軍職人員。此外,許心素死後,鄭芝龍自然而然取代了其地位,成為廈門、臺灣之間貿易管道的中心人物。

1629 至 1633 年間,鄭芝龍掃除了廈門區域的海盜,荷蘭大員當局則挺過了朱印船的強勢競爭(所謂「濱田彌兵衛事件」),廈門(鄭芝龍)與臺灣(荷蘭人)之間的合作貿易管道至此穩固下來。與此同時,由於德川幕府顧忌九州天主教徒,而決定採取鎖國政策(1633 年開始逐步進行, 1639 年徹底完成),這使得荷蘭人在商業上最大的競爭對手─澳門的葡萄牙人(天主教徒)─此後逐漸淡出中日貿易。鎖國政策一出,幕府也不再發放朱印狀,並將海外日人召回。

於是,鄭芝龍與荷蘭大員當局乃於 1634 年後,成為經營中日貿易的唯二兩大勢力,雙雙邁向事業頂峰。直到 1644 年清兵入關前後,中國內部戰亂,雙方合作基礎才出現動搖。

1633 年後,為了確實經營中日轉口貿易,荷蘭大員當局投入巨大成本加固、擴建熱蘭遮城。1634 年熱蘭遮城主堡竣工, 19 世紀時仍可見殘存北邊門額上刻有「熱蘭遮城堡一六三四年落成(T' CASTEEL ZEELANDIA GEBOUWED ANNO 1634)」字樣,遙想當年荷蘭人應是雄心萬丈、意氣風發。臺灣本島殖民事業多奠基於此時。

1635 年臺灣產出了第一批蔗糖樣品,並且首次被寄送到世界上其他地方。 1636 年荷蘭臺灣長官普特曼斯(Hans Putmans)召開首次將本島各地原住民村落連結起來的「地方會議」。 1644 年熱蘭遮城主要結構大致完工,在城堡對面設立的唐人市鎮已登錄產權, 1646 年則開始登錄臺灣本島其他地方的新墾土地來徵稅。

這是臺灣真正開始發生巨大變化的時期,島嶼歷史從此捲入任誰也難以預期的超展開劇情之中。前文說到,想要在臺灣建設中日轉口貿易港,必須:(一)中國認為來自日本的威脅已解除,容許臺灣被占領;(二)占領者具備優越技術條件有能力使用臺灣港灣。這兩個條件都在 1630 年代因為歷史的偶然與巧合,得到滿足。鄭芝龍也因此一歷史機遇,成為與荷蘭人一起瓜分中日貿易利潤、舉足輕重的「海上傭兵」領袖。

一部以臺灣為中心的十七世紀東亞海域史

有看過《海賊王》漫畫的都知道,那些奠基於大航海時代史實的故事情節,是如何的錯綜複雜、風雲詭譎,兼之奇想豐富,令人深深著迷與嚮往。但是,當你想到與大航海時代關係密切的十七世紀臺灣史,想到林鳳、鄭芝龍、鄭成功、何斌等同時代著名臺灣史人物,那種豐富的感受是否都消失了?

這不是因為歷史敘事本就不如虛構創作可以天馬行空,而是因為對這段臺灣早期歷史的書寫,長期陷入中國傳統王朝綱常史觀,或是建立在「(西方)衝擊─(東方)回應」的框架上,以致人物行動顯得理所當然,故事發展彷彿毫無懸念。

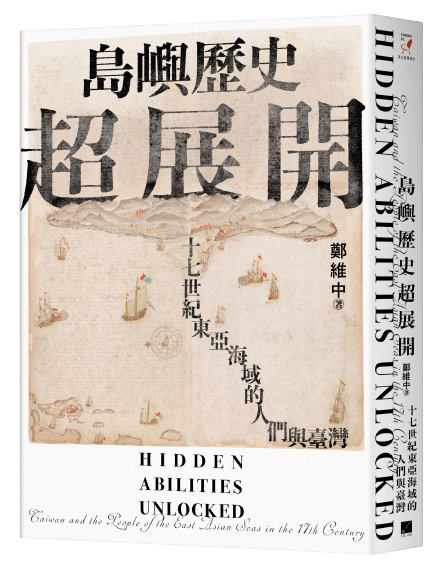

本書作者鄭維中認為,十七世紀是一個「臺灣作為世界史場所」誕生的世紀,島嶼潛能在這時被解鎖,歷史隨之超展開,充滿動態的生成和演化,而且影響延續至今。當代臺灣讀者對此理解得愈是深入細緻,將愈能夠辨識今日關鍵歷史時刻的到來,進而做出正確決定。

為達成上述目標,本書特意融合歷史學與社會學的寫作方式,既描繪人物與時代,也分析結構。作者效仿普魯塔克《希臘羅馬名人傳》雙人合傳形式,藉由勾勒兩至三個人物或人群的不同命運走向,揭示在其背後作用的種種結構性力量,如地緣政治、地理環境、氣候變遷,乃至海上貿易格局。

全書主要分成七個章節,分別討論七個早期臺灣史的重要問題。除第一章外,其餘均以比較人物或人群為主軸。各章主角身分多元,有漢人海盜(如林鳳),有「唐人二代目」(在海外出生的唐人第二代,如鄭成功、何斌),有島嶼原住民(小琉球人、虎尾壠人),也有「第一代灣生」(小培德)。

足見本書不只是一部十七世紀臺灣史,更如副標題「十七世紀東亞海域的人們與臺灣」所言,是一部以臺灣為中心的十七世紀東亞海域史。