今天,Great Britain 的中譯「英國」已經成為我們的慣用語,但在十九世紀初,「大英國」這一漢譯詞卻由筆戰演變成炮戰。先撇開這場筆戰的細節,究竟 Great Britain 是如何翻譯為「大英國」的?

哪裡「Great」?

我們先來說說 Great Britain 的身世吧。

1536 年,《1535 年威爾斯法律法》(Laws in Wales Act 1535)通過,威爾斯與英格蘭王國(The Kingdom of England)合併,威爾斯受英格蘭法律規管。1707 年,英格蘭王國以《聯合法令》(Act of Union 1707)又與蘇格蘭王國(The Kingdom of Scotland)合併,在英格蘭議會中增添 30 個議席予蘇格蘭代表,合併後國名改稱為「Kingdom of Great Britain」(大不列顛王國)。

愛爾蘭方面,早於亨利八世(1491-1547 年)時代英格蘭已與愛爾蘭組成共主邦聯,亨利八世兼任愛爾蘭國王。而在伊利沙白一世時代,英格蘭更完全佔領了愛爾蘭。到了 1801 年,大不列顛王國與愛爾蘭王國(The Kingdom of Ireland)通過了《1800 年聯合法令》(Act of Union 1800)正式合併,組成了「大不列顛及愛爾蘭聯合王國(United Kingdom of Great Britain And Ireland)」,簡稱聯合王國(UK)。

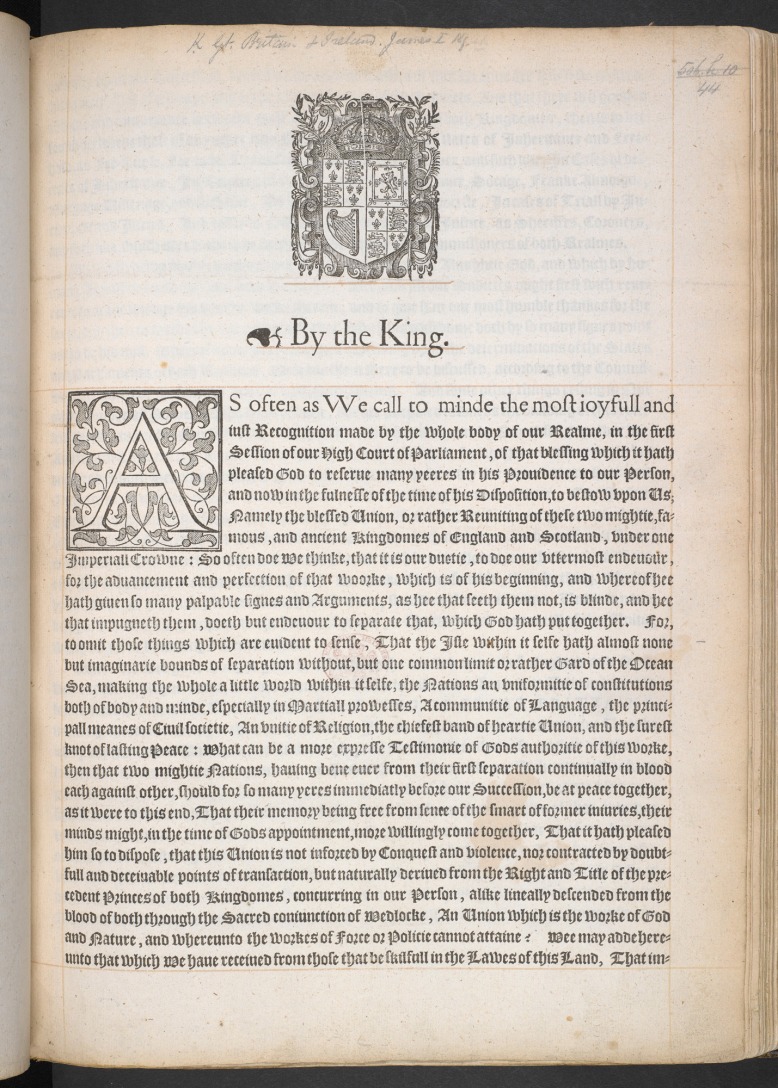

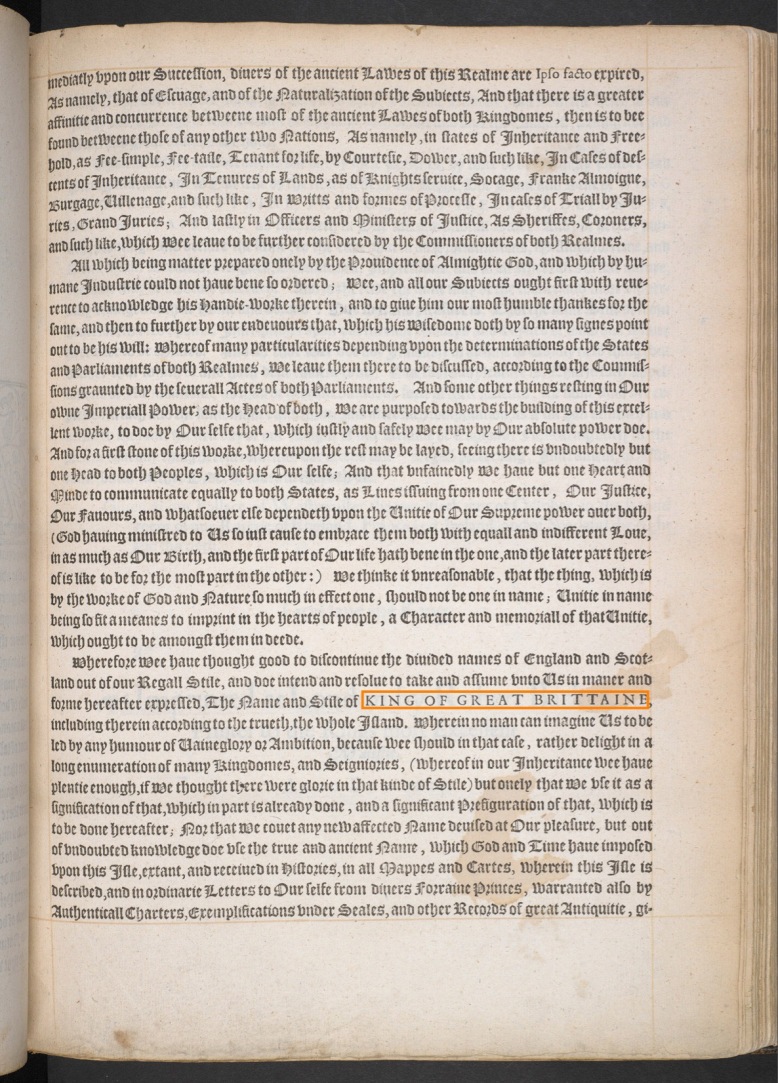

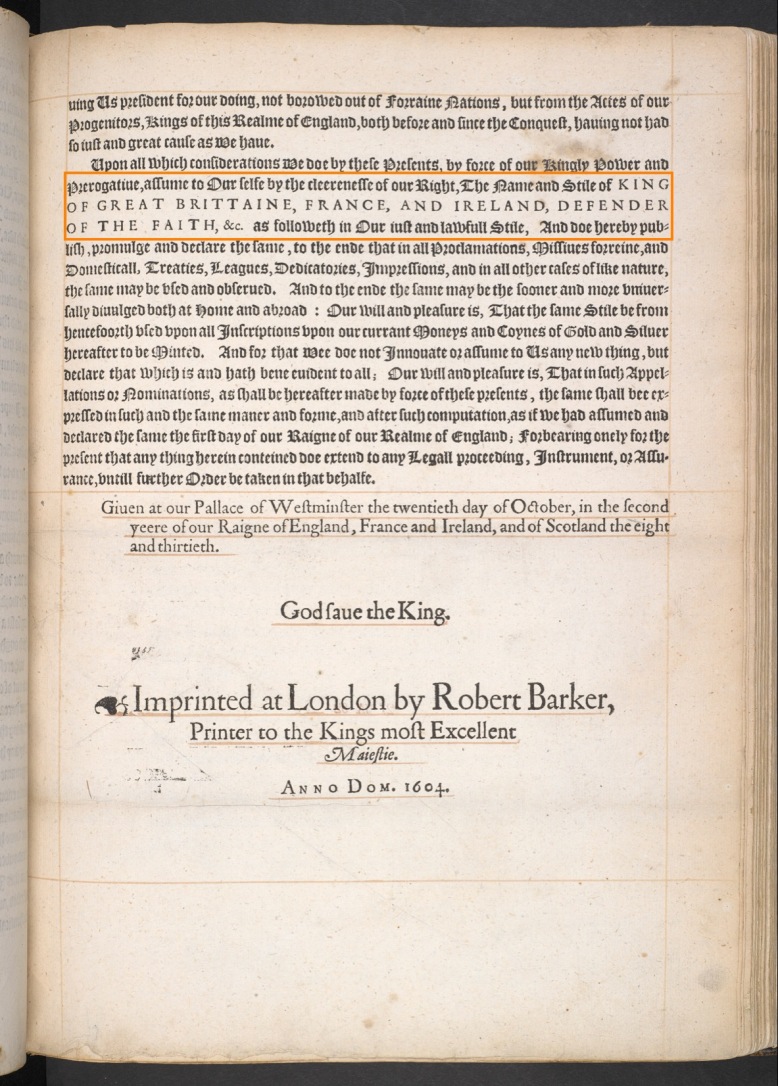

作為國名的 Great Britain 在 1707 年法令中以法律形式固定下來,然而人稱俊美的蘇格蘭兼英格蘭國王的詹姆士六世及一世(Jame VI and I),卻已於1603 年的聯合法令(Union of England and Scotland Act 1603)中稱兩國為「Great Brittaine」,法令中他聲稱自己為大不列顛、法國和愛爾蘭的國王。[1]

儘管 1603 年法令最終沒有生效,但從法令的內容來看,我們可以知道「Great」意思是:兩國成為共主邦聯後,從此兩國在同一島上聯合的意思。國土面積名義上擴大了超過 50%,加上長期受不列顛支配的愛爾蘭國土,這很自然是一件自覺又「great」又光榮的豐功偉績。

除了 1604 年的官方稱謂之外,早在公元 147- 148 年已有文獻《天文學大成》(Almagest)形容不列顛島為「Great Britain」,而愛爾蘭島則為「Little Britain」。

另一個比較普遍的說法,是指盎格魯撒克人在五世紀中葉入侵布列塔尼亞島(Britainnia),原住民紛紛逃亡,往南逃的便到了南面大陸上一個半島棲息。大陸上原住民稱他們為「布列塔尼人(Breton)」,而他們遷居的新地方就稱為「布列塔尼」(Bretagne)。

然而,由於布列塔尼本來是南岸大陸居民對布列塔尼亞島的稱呼,為區別他們的布列塔尼半島,原住民於是在布列塔尼亞島前加上法文「Grande」。同樣,當時的英國人將南逃大陸的布列塔尼人所居住的地方稱為「Little Britain」,不列顛本島則冠以「Great」作區別。[2]

總而言之,無論那一個說法也好,在十八世紀前「Great」的意思都是用於作為地理的記述,當中的政治元素含量相對較低。

由「紅毛國」到「英吉利」

隨著 1707 至 1801 年的合併,聯合王國的名稱亦有所改變。時逢英國來華貿易,當時清朝是如何稱呼英國的呢?

十七世紀英國與中國接觸至嘉慶年間,在當時的清廷官方文獻裡除了稱呼英國為「紅毛國」外 [3],還有「英圭黎」、「英機黎」、「英吉利」,或加上外來詞偏旁「口」的「𠸄咭㴝」、「英咭唎」,「英咭唎國」等 ,間中亦有十八世紀末的「𠸄𠹹」、十九世紀初「應蘭得」和馬禮遜(Robert Morrison)好友蘇格蘭傳教士米憐(William Milne)在第一份由傳教士創辦的中文報刊《察世俗每月統記傳》上所使用的「英國」等。[4]

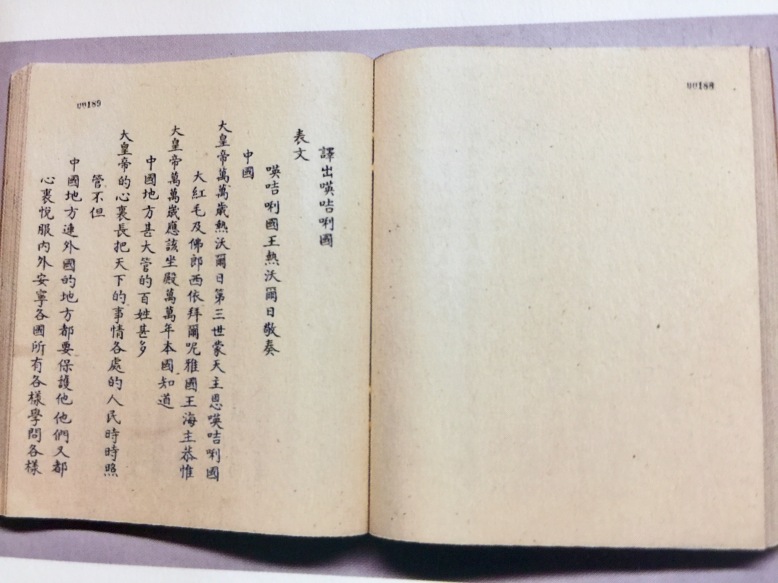

當中,譯名以「𠸄咭㴝」、「英咭唎」,「英咭唎國」較為普遍,例如 1793 年馬戛爾尼使團(Macartney Mission)帶來喬治三世寫給乾隆的《𠸄咭唎國表文》(Letter from King George III to the Emperor of China),喬治三世在文中自稱當時仍是大不列顛王國的漢譯為「𠸄咭唎國王大紅毛及佛郎西依拜爾呢雅國王」(Majesty George the Third, by the Grace of God King of Great Britain, France and Ireland, Sovereign of the Seas, Defender of Faith and so forth)。

喬治三世這樣的自稱會使法國和愛爾蘭人有多咬牙切齒就不得而知,但到了 十九世紀,英美兩國傳教士大多仍是沿用這個在清朝流行了一個世紀的漢譯來稱呼英國。

到了道光初年,漢譯開始發生重大變化。

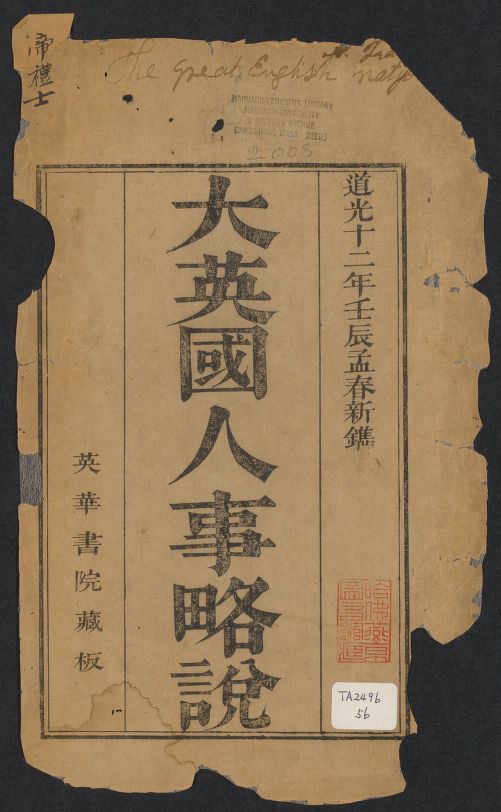

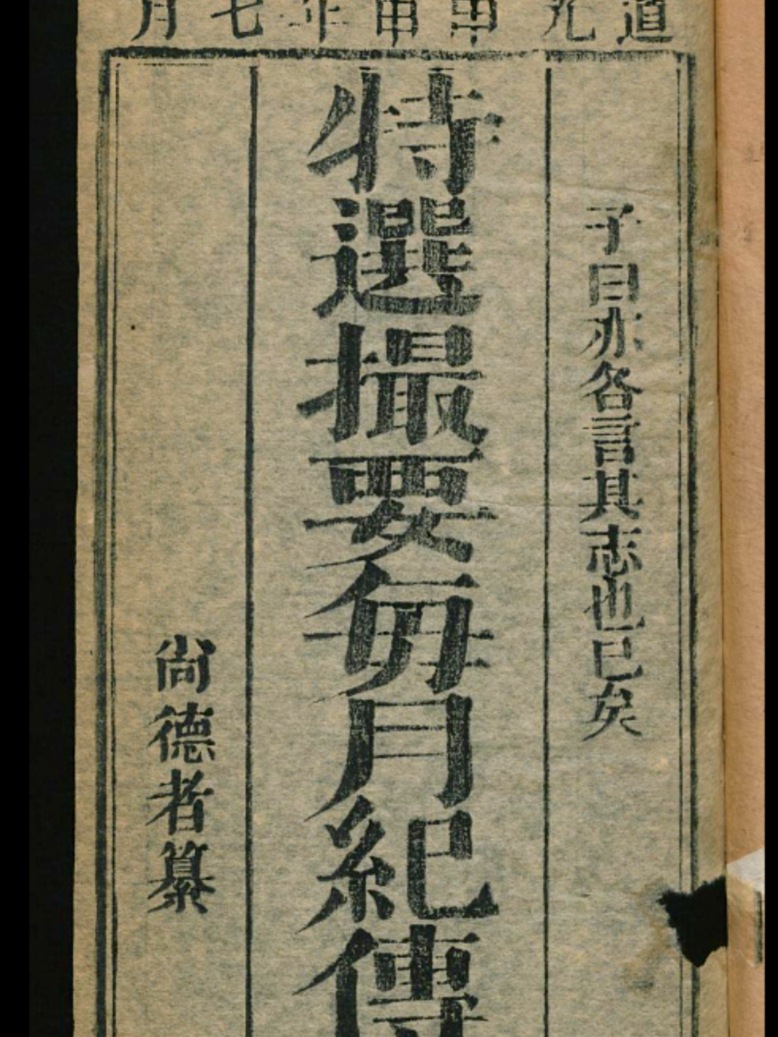

1824 年,英國傳教士麥都思(Walter Hebert Medhurst),在其於印尼巴達維亞(Batavia,即今雅加達)編纂的第二份報刊《特選撮要每月紀傳》(下稱《特選撮要》)裡一篇名為〈英吉利國所用立錢糧〉的短文中,為其祖國創建了一個全新的漢譯:「大英國」。

從圖 8 內文可見,「英吉利國」在嘉慶二十六年所使用的錢糧接近「三萬萬元,其總額是來自「大英國」,亦即「英吉利(England)」、「以耳蘭得(Ireland)」和「士各蘭得(Scotland)三地開支的總和。事實上「三萬萬元」只是約數,實際開支於文末註明「大英國所用之錢糧供二萬七千四百零五萬餘元」。

根據文中十二項主要開支,總額實際該為一億七千萬元左右,如日方中的聯合王國軍費開支當然佔去其大部分,多達七千萬元。作為一份以介紹神理人道天文地理內容為主的期刊披露這些國家敏感資料,作者是否刻意透露國家軍隊狀況不得不令人懷疑,不過重點是,我們可以在這裡得到兩項重要資料:

1. 麥都思將「英吉利國(England)」視為「大英國」的對稱。

2. 除了「以耳蘭得」和「士各蘭得」,「英吉利」同時又是「大英國」的組成部分。換言之,「大英國」亦即 Great Britain。

關於第 1 點,為何「英吉利國」(England)會是「大英國」,這點將於下文舉例說明。至於第 2 點,似乎麥都思的「大英國」是繼承了二百年前詹姆士官方「Great Brittaine」的原意,因此有此一說。

不過,由 1831 年開始,「Great」的語境完全改變。

1831 年,馬治平(Charles Marjoribanks)接任英國東印度公司廣州商館大班一職。當時由於乾隆年間針對以英國為主的番商而設的限港(廣州)政策,使得英商無法在沿海自由貿易,對此馬治平感到非常不滿。加上英國(人)的形象長期被大清國扭曲,因此馬治平希望終止對華貿易,並要求印度總督遣派艦隊前來恫嚇,希望對清朝採取較其前任更強硬的態度。

然而,馬治平以道光皇帝為對象[5],寫了一本小冊子《 Brief Account of the English Character》,來表達對廣州體制(Canton System)的不滿與母國被視為朝貢小國所遭受的不平等待遇,藉此作最後努力向清廷提出開放更多沿海口岸的要求。

在這本只有千多字的小冊子中,馬治平口誅筆伐,要求清朝開放自由貿易,雖然其原文語氣並不如九年後的《巴麥尊子爵致中國皇帝欽命宰相書》(簡稱《宰相書》)中的氣焰與壓迫感,但其文也必定得罪清朝皇帝,結果將適得其反。

因此,在東印度公司工作近二十年、且負責翻譯這本小冊子的馬禮遜知道,他在翻譯上必定得小心謹慎,才能讓這本小冊子得以舒解積怨,但同時又達到作為「贊助者力量」(the power of patronage) 大老闆東印度公司廣州商館要求開放貿易之目的。[6]

於是,馬禮遜在譯文中做了很多增譯、省譯、重寫等手腳,不斷釋放出向皇帝奉承、向本土靠攏、放低身段的悲情訴求,博取朝野同情,以達到最終目的。[7] 當中與提升國格有重要關係的增譯,就是將小冊子封面名稱中的 the English 譯為「大英國」,並在文末增譯「大英國人事說終」,[8]暗示英國與大清國地位等同,英國既非大清的朝貢國,亦非傳統天朝體制下「事大(國)以禮」的「小國」,明顯是要尋求對等的對話和經商環境。

由「英吉利」到「大英國」

至此,我們知道在十九世紀大清國普遍稱呼英國為「英吉利(國)」,亦知道馬禮遜要翻譯馬治平的小冊子。那麼,沿用已久的「英吉利」,究竟是如何翻譯為「大英國」的?

《大英國人事略說》中,凡內文的「English」(14 次)、「England」(6 次)、「British」(5 次)和「Great Britain」(0 次),馬禮遜均譯為「英國」、「英國人」、「英人」或「英民」,這與小冊子名稱中 the English 的意思一致。加上使用次數遠較在文中多指英國領土的「British」為多 [9],因此表面上以澄清英國人品為目的的小冊子名稱 the English 應該翻譯為「英國(的)」或「英國人(的)」才忠於原文,可是馬禮遜卻在翻譯中注入要求與大清國分庭抗禮、平起平坐的政治元素,將小冊子名稱中的 the English 翻譯為「大英國」。

不過,在這裡首先要問,「大」究竟是從何而來?

有學者認為,馬禮遜擅自以 Great Britain 取代小冊子封面原題目的「the English」,並將小冊子譯為「大英國」。[10]然而,根據馬禮遺霜艾思莊(Eliza Armstrong Morrison)編纂的回憶錄中來看,卻沒有任何關於「大英國」的「大」是馬禮遜取自 Great Britain 的「Great」的證明。畢竟,當時因為小冊子內容過於偏激,新任公司大班,亦即後來的香港總督戴維斯(John Francis Davis)唯恐會引來禍端,不但批評馬治平的做法失策又欠妥,而且命令隨同阿美士德號於中國沿海港口秘密派發的廣州商館高級職員胡夏米(Hugh Hamilton Lindsay)交出所有小冊子。

事實上,任何關於公司的商業和政治議題,馬禮遜在書信中都會刻意迴避不談[11],因此在經篩選後所成的回憶錄中沒有披露相關訊息也不足為奇。

不過有一點可以肯定的是,由於要與大清國格互別苗頭,提高發言權,馬禮遜是繼麥都思之後第一位將「Great」由地理描述轉化為政治涵義「大」的譯者。隨即,執行秘密任務的胡夏米在福州市海壇島海面遇到總兵萬超登船查問時,胡夏米已急不及待自稱來自「Ta-Ying-Gwo」(即大英國)了。[12]

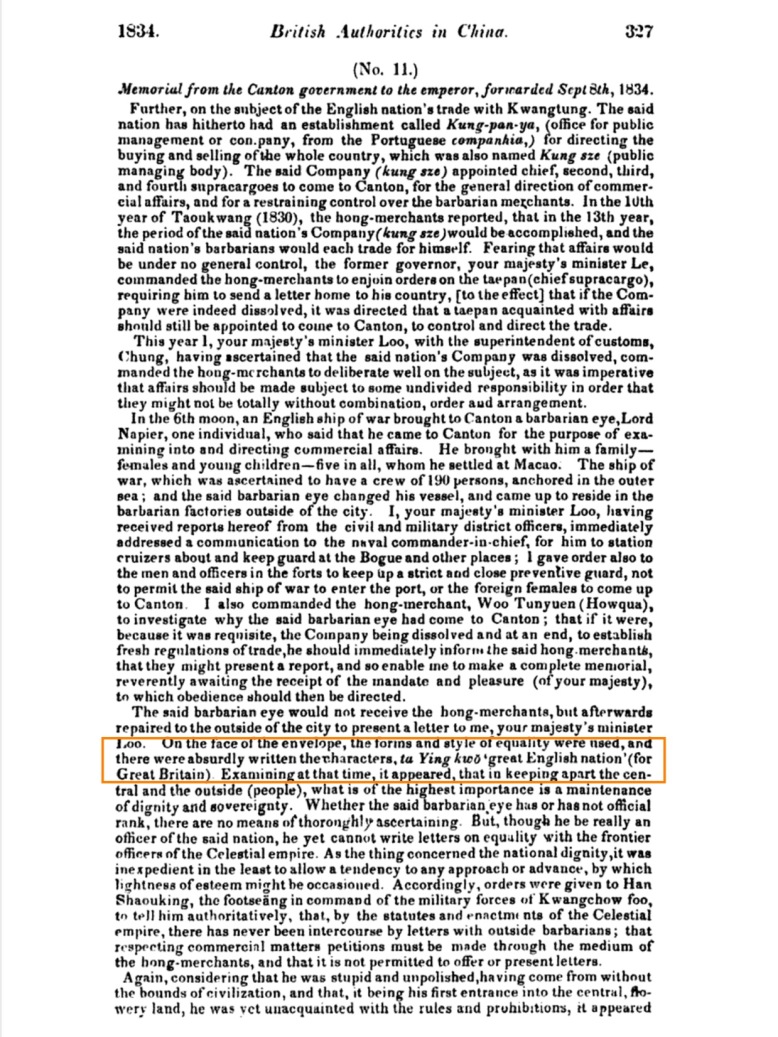

接下來,「大英國」的使用陸陸續續洶湧而至,例如英方譯者普魯士傳教士郭士立(Karl. F. A. Gutzlaff)的個人著作《大英國統志》(1834 年)、馬禮遜與馬儒翰(John Robert Morrison)父子給駐華商務總監律勞卑(Lord William John Napier)事件中的書信翻譯、郭士立替第三任總監羅便臣(George B. Robinson)的文書翻譯、兩廣總督盧坤上疏道光皇帝關於律勞卑於 1834 年 7 月 26 日在照會中自稱「大英國」的奏折也在《中國叢報》(Chinese Repository)上給翻譯成文,以至後來馬儒翰所譯的《宰相書》和《南京條約》中,均可見「大英國」使用的趨勢在短短幾年間已經星火燎原,其爆炸性影響已無遠弗屆。

這證明馬禮遜的叛逆性重寫策略本來就極之適合當時市場需要,因此認為馬禮遜在小冊子漢譯的「大英國」是取自 Great Britain 的推論,看來其理據是有說服力的。

既然如此, 將 the English(英國人)換上 Great Britain(大不列顛),那小冊子的漢譯理應為《大不列顛人事略說》或《聯合王國人事略說》才像樣,然而馬禮遜卻沒有直譯。

上文曾述,清朝一直沿用「𠸄咭㴝」、「英咭唎」,「英咭唎國」等名稱,1793 年馬戛爾尼使團來華時朝廷通譯和喬治三世給乾隆國書的翻譯分別將 Great Britain 音譯「呀囒哋嘧噸」或意譯為「𠸄咕唎國大紅毛」。雖然在 1816 年阿美士德使團來華後「英吉利國」已開始成為固定漢譯,但一直到 1832 年民間只知有「紅毛國(Hung-maou)」[13],遑論什麼是「大不列顛」。

而假如馬禮遜將 Great Britain 譯為「聯合王國」,那詞組中又不含語素「大」。即使沿用含語素「大」的「𠸄咕唎國大紅毛」,這麼不堪又失國體的翻譯當然不會被馬禮遜採用。因此,最佳的選擇還是由「𠸄咕唎國大紅毛」入手:選取沿用已久的「英咭唎」,捨去人所詬笑的「紅毛國」,然後在「英咭唎」前加上「大」字,那就符合了平等對話和經商環境之終極目的。

忠實翻譯 vs. 重寫

對於馬禮遜此舉,在翻譯角度和實際應用的角度上,究竟應該如何評價呢?

我們知道,在英國史上,英格蘭在聯合王國中無論在國土面積、經濟實力、人口語言等都一直發揮著主導作用,因此英格蘭的 England 有時會通稱為聯合王國。無論這與國民對英格蘭引以為傲的心態是否有關[14],這稱呼上的習慣在當時來說非常的普遍。例如在馬禮遜回憶錄中,初到中國的馬禮遜闡述在中國傳道所遇到的困難時,他曾將「England」與印度等國家通稱為「countries」。[15] 當時其他新教傳教士和馬氏英式印刷所(Morrison Albion Press)出版的中文刊物《雜聞篇》簡介裡,也是將 England 與 Spain 和 France 並列在一起。[16]

到了 1831 年,馬禮遜在談到馬六甲書院的通識教育提供了一個給英中兩國子民學習彼此文化的機會時,馬禮遜將兩國分別寫成 England 和 China 。跟麥都思一樣,馬禮遜所指的 England 並不是純粹的英格蘭,而是與 China 一樣的帝國 [17],亦即麥都思在文中的「英吉利國」,即「大英國」是也。

十年之後,馬儒翰在《中國叢報》上闡明自己對英中衝突的見解時,亦同樣以 England 來對 China。[18] 因此,Englishman 或 the English 亦順理成章成為聯合王國國民的詞彙,例如在回憶錄內艾思莊的按語或翻譯《大清律例》的小斯當東爵士(Sir George Thomas Staunton)的信件中都稱英國人為 Englishman [19],又或者是馬禮遜自己都是以 English與其他國民例如 French 和 Danes 並列稱呼[20],而馬儒翰亦然。

如此看來,我們現在便可以知道,為何喬治三世寫給乾隆表文的原文國名 Great Britain 漢譯會是????咭唎國 ,而這同時也可以明白到為何麥都思會將英吉利國(England)說成「英國」了。故此,假如我們俏皮地將馬禮遜代表聯合王國的「大英國」還原成英語的話,那小冊子名稱就應該是連首兩個音節也跟「大英」對應的 Great England,而非「Great Britain」。

不過我們知道,歷史上只有 Great Britain,卻從未出現過 Great England。[21]為了尋求與大清國對等地位的話語資本,滿足國家利益,馬禮遜通過重寫與操縱,將國名漢譯扭作成一個新的怪誕名詞也在所不惜。

其實,關於翻譯的準則,馬禮遜亦曾經表示,無論翻譯什麼也好,譯者都要謹記兩個重任。首先是要準確地理解作者原意,其次是忠實(faithfully)、清晰(perspicuously)和地道(idiomatically)地表達原著。[22]

就小冊子來說,對於後兩者馬禮遜都能夠盡善盡美;至於前者,「大英國」對 the English 的翻譯無可否認是不倫不類,但另一方面來說,馬禮遜在譯文的重寫卻又準確地拿捏了馬治平甚至母公司的原意,可以說是不忠實中的非常忠實。

至於實際應用上,當時紛紛唾涎大清國肥肉的列強,看見英國的做法後當然也隨即有樣學樣。自《南京條約》起,列強也紛紛陸續仿效大英國,在漢譯的國名前均冠以「大」字,例如條約中的「大合眾國」、「大佛蘭西國」、「大丹國」,甚至後來的「大日本帝」和「大韓民國」,誓要與大清國平起平坐。

當回眸一看,「大英國」的創造確實成為一種由尋求對等待遇,演變為提高國家地位和操控話語霸權的重要手段,並且確立了今時今日華語社會人所共知的大英帝國(British Empire)、大英博物館(British Museum)、大英國協(British Commonwealth of Nations)、大英圖書館(British Library)等譯名。

僅一個「大」字已令大清朝廷頭痛不已,曾向馬儒翰表示時任國王威廉四世為其「主人」,作為其「僕人」的馬禮遜竭盡所能以國家利益和尊嚴為優先 [23],面對如此出色的人材,大清國又怎可能不連內褲也輸掉呢。

[1] Proclamation concerning the Kings Majesties Stile, of King of Great Britaine, &c. Westminster, 20 Oct 1604.

[2] 劉伉,《環球地名初探》(天津:百花文藝,2008),第570-571頁。

[3] 「紅毛一種,奸究莫測,其中有英圭黎、干絲蠟、和蘭、大小西洋各國,名目雖殊,氣類則一。」圧钦永:<四不像"大英國":大清天朝體制钤壓下的漢譯泰西國名>,第66頁。載於王宏志主編:《翻譯史研究》(香港:復旦大學,2013 年)。另外,雍正年間時任廣州府知府藍鼎元在《鹿洲全集》卷三中稱「紅毛西洋為強悍莫敵之國非諸畨比矣紅毛乃西島畨統名其中有英圭黎干絲蠟佛蘭西荷蘭大西洋小西洋諸國皆兇悍異常其舟堅固不畏颶風砲火」。

[4] William Milne:<英吉利國字語小引>,載於《察世俗每月統記傳》,1821.

[5] 小冊子先張貼在寧波大街,然後交至廣州官員,然後由各省督撫上奏至道光皇帝手中。請參見李秀琴:<意識形態與翻譯:以馬禮遜《大英國人事略說》中譯本為例>。中國文哲研究通訊第二十二卷第二期,第92頁。

[6] Andrea Lafevere: Translation History and Culture: A Sourcebook (London and New York: Routledge, 1992), p. 19.

[7] 例如在第一段將「subjects」譯作「商人」、第四段省譯「Foreigners trading to Canton have been heavily taxed and oppressed」和增譯「何姦情之有哉?」、第五段省譯了「the public peace has been disturbe」等。原文請參見:Project Gutenb。另請參見李秀琴<從晚清《大英國人品國事略說》中譯本看意識形態對翻譯的影響>,第 23-24 頁。

[8] 原文"A friend to China and England, whose anxious desire is the happiness of his fellow-men, traces with a feeble pen this hasty and imperfect sketch."。漢譯為「華、英兩國之友,特願我人類眾生,皆可享真福者,用軟且怱手此筆。大英國人事略說終」。「華、英兩國之友」中的「華」與「英」在原文是並行排列,暗示英國與大清地位同等。請參見:Project Gutenb

[9] 分別為"Empire", “sailor", “territory", “merchant" 和 "community"。

[10] 圧欽永,<四不像「大英國」:大清天朝體制鈐壓下的漢澤泰西國名>,第82頁。

[11] Eliza Armstrong Morrison: Memoirs of the Life and Lobours Robert Morrison Vol. 1 (London: Longman, 1839), p. 316.

[12] Hugh Hamilton Lindsay: Report of Proceedings on a Voyage to the Northen Ports of China, in the Ship Lord Amherst (London: B. Fellows, 1833), p. 36-37.

[13] Ibid, p. 32, Kindle version 1400.

[14] Linda Colley: Acts of Uoion and Disunion (London: Profile Books, 2014), Kindle version, Loc 624.

[15] 同註 11,p. 244.

[16] Memoirs of the Life and Lobours Robert Morrison Vol. 2, p. 478.

[17] Ibid, p. 65.

[18] "On the Causes of Rapture between England and China: A Letter to the Editor." Chinese Repository 8, no. 12 (April 1840), p. 619-624.

[19] 請參見《馬禮遜回憶錄(全集)》(香港:基督教文藝,2008 年),第 121 和 92 頁。

[20] 同註16,p. 34.

[21] 關於"Great England",請參見 Ting Man Tsao:Representing “Great England" to Qing China in the Age of Free Trade Imperialism: The Circulation of a Tract by Charles Marjoribanks on the China Coast. LaGuardia Community College, CUNY。此外,文章內附馬治平 Brief Account of the English Character 的初文,內文與小冊子有多處不同,此外部分標點和大小階亦與小冊子有異。

[22] "The duty of a translator of any book is two-fold; first, to comprehend accurately the sense, and to feel the spirit of the original work; and secondly, to express in his version faithfully, perspiciously, and idiomatically (and if he can attain it, elegantly), the sense and spirit of the original." 同註 16, p. 8.

[23] "Dada is a ‘King’s servant. King William is my master. However, Robert, my dear boy, I have a greater Master than England’s King. The Lord Jesus Christ, is He whom I serve.". 同註16, p. 521.

[24] Memoirs Vol. 1, p.388; 《馬禮遜回憶錄(全集)》,第 202 頁。

[25] Memoirs Vol 2, p. 8;《馬禮遜回憶錄(全集)》,第 283 頁。