〈日月潭遊記〉(節錄)

去年整個夏天在臺灣度過的我,大概是在九月二十五日左右吧──翻看手冊馬上就知道,不過,那太麻煩了,差不多也無所謂──總之,那時候,我到日月潭去玩了。

雖說是九月末,但那是在臺灣,可不能當作是初秋。山地或許還有那種感覺,在平地的話,這個時節仍然是盛夏呢!

想登臨阿里山,可是在十多天前,有一個威脅全臺灣的大颱風過境,登山鐵路完全不通了。本想縱然徒步也要走上去看,但人家告訴我那是至難之事,也就死心斷念了。心中惦掛著日月潭不知能否去得成,在名叫二八水的車站下了車。時間是早上十點左右。沒有人陪我同行。

從二八水起,有某砂糖會社的私線鐵路。搭上那路線的車,卻不出所料地,因濁水溪氾濫,沿線的鐵軌被沖毀,而迫不得已走了二十町左右,再換搭上另一列車。

在火車內,一個同座的人跟我談了起來,他猜我是從內地來的,是要到日月潭去吧! 並告訴我路徑等諸多事情。

我本來以為今天可以到達日月潭的水社,然而他說:必須在途中一宿。必須在某個車站──沒看手冊記不起來──下車,從那裡搭乘因要將日月潭改建成蓄水池而著名的臺灣電力會社的台車──內地的砂石搬運車,在臺灣是用來載人的──到集集街去。說是今天大概非得在那裡住宿不可!

我因有些關係──民政長官下村宏是歌人,職此之故,對我輩文人優遇特多──在這裡,也因這關係,我成為該電力公司的客人而能接受他們的招待。

小小的火車到了那個小小的車站時,就已有一個年輕的紳士在那裡等著我了。他為我準備了一輛安置著藤椅又有遮日篷蓋的特別改裝的台車。在半途上,迎面駛過來的台車叫住了我坐的台車,又多了一個中年的紳士,這個人也是出來迎接我的。受到如此的待遇,怪難為情的,不過老實說,我也還不討厭就是。

那天晚上,果然如在火車中所聽到的,在集集一宿了。──抵達集集時是下午兩點左右,但此去前程則因那個暴風雨的肆虐,台車的軌道被颳得肝腸寸斷。

反正走著去,在日落前也是無法走到日月潭的水社的,只好在此一宿,別無他法了。旅館當然是鄉村野店,不過,後面可俯覽溪谷,頗為涼快則是最好不過的了。

那晚,白天來迎接我的那個年紀較大的紳士拿了一張很大的圖面來拜訪我,對我說明電力公司的工程事業的大要。然後告訴我,為了明日的行程,替我準備好了轎子。我告訴他們,不到三、四里,走去就好了;但他們還是執意為我準備了。

他對我說,從此處到水社,有新舊兩條路,新路比較平坦,但是遠了一里又好幾町,抬轎的人說舊道雖然崎坡較陡,但希望經由舊道,問我是否能忍耐一下。我當然是隨他們之便了。

要女侍舖了床,躺下疲累的身子。無意間,鄰室的高談闊論聲傳來,讓我大吃一驚的是,生蕃蜂起,霧社的日本人全滅的消息。

霧社,乃是在參觀完日月潭之後我所要前往的地方。我是無論如何一定要到蕃界去一趟,也想到名叫能高的高山去的。這個蕃地又是前往能高的登山口的霧社,果真如道聽途說的情況的話,那麼先前已錯過一覽阿里山森林的我的旅程,在此又將發生一大障礙了。

第二天早上,一大早就出發了。他們為我準備的乃是所謂的椅轎。說來,乃是用只有椅背和扶手而沒有腳的藤椅,從兩側插過棍子,由兩個苦力分別扛住兩根棍子前後兩端的東西。

為了讓坐著的人可以放腳,以繩子垂掛一根細木片,我乃用力地把腳緊縮在那木片上。然後把兩臂放在扶手上。沒有遮日篷,所以撐開了洋傘。這椅轎,坐來頗不是愉快的。但,聽他們說若不用椅轎,一般的輿轎是無法爬這樣的坡道的。

看來好像並不常有人搭轎子,走出集集的街道時,人們都朝著我看。我們一行,有兩個抬轎的苦力,還有一個是當抬著的其中一人疲累時隨時準備輪替的苦力。

加上打從昨天就一直招待我的那個中年紳士──聽說是電力公司的這個工程區域的監督──以及另外一個負責拿所有的人的便當和茶水的年輕工人。有這麼一大群隨從跟著,大概可以想像我有多神氣吧!

我們一行人,沿著濁水溪河岸的道路,溯行而上。很多地方因前些日子的漲水而崩崖。當我們走下一個崩崖到乾河床上時,年輕的工人有心要提醒我注意似地對著監督說:「打從這裡可以看到新高山哩!」

依他手指的方向望去,從對岸的山與山之間可看到兩座山,再從那兩座山之間,隱隱地可看到兩座似如夫婦並列而立的山峰。

「從這裡看過去,看起來較高的,事實上是比較低,而較低的乃是主峰。從阿里山看過去的話,就可以看得很清楚了。跟從阿里山看,景象差異可真大啊!」

──最後一句話,年輕的工人好像是自言自語似地帶過去。這個工人大概尚未二十歲吧。監督則是來臺灣才半年左右,當然還不知道阿里山。中途,在一個名為第某區事務所的地方下轎休息了。水社的事務所的監督特意到這裡來迎接我。一樣是過了中年的人。說是從這裡起,由他來招呼我。

我的椅轎開始走上坡了。據說,這個坡大約持續延長一里半左右,而且很多地方相當陡,連專為上下坡道而做的椅轎都有難行之處。不過,在不覺間我悟出了坐椅轎的三昧了。

從水社來的監督好像是個頗富話題的人。對我說:看過了刻著「化及蠻貊」的大石頭沒? 這太遺憾了。要是我跟您一起,一定告訴您呢!對了,就在還沒有到達可以看到新高山的河床之前的路邊,是一個巨大的石頭──寬約一丈,高有五尺左右吧。上面刻著是光緒十三年立的。在那個時候,那一帶還是蕃地呢。(以著溫柔的口調,這個人不斷地告訴我很多事。)

這一帶的路,乃是蕃人出沒的那個時代就開闢成的,特意往高處、更高處開路。那是因為要防備蕃人的襲擊所設計的。這樣可以展望得很清楚,所以坡道也就很陡了。雖是近道,但無法展望的地方,還是不通過,所以就造出這樣的一條路來了。他連這些事都告訴我。

這個人說是在臺灣已經二十年以上了。加上看來是所謂的趣味之士,有關名勝古蹟、山川風光、或是道路花草樹木等,各種問題都能詳盡地回答我。我們現在登臨而上的是叫做土地公鞍嶺的山。海拔二千五百尺,在鞍部有一座小小的土地公廟。

我們在這個廟旁邊的樹蔭下打開便當來吃,看了一下錶,剛好是十二點。我打開拿在手裡的《臺灣名勝舊蹟誌》來看,題名〈土地公鞍嶺眺望〉之下,寫著「在南投集集的南方約三里十一町的地方,乾隆初年始有小徑,未有山名。

道光十五年,於鞍上建土地公廟,始名為土地公鞍嶺。光緒八年,吳光亮削此險、開大道,以通埔里社云云」。如此說來,在光緒十三年時,這個地方大概已完全沒有蕃害了吧!換句話說,蕃人們是在乾隆到光緒的大約一百二十五年之間,逐漸地因為支那人的入侵而被趕離開這裡的。

一邊吃便當,一邊問他們有關霧社的蕃人的情形。說是在霧社更進去之處,蕃情不穩之事是有,霧社的日本人全部被殺這種事大概沒有吧! 不過,現在能否去得了霧社、能高,則是沒到埔里社去看看是不得而知的。

已是下坡路,日月潭比想像中來得近多了,漸漸地有著周邊的地形降低而且接近水邊的感覺。過一會,看到水面的一隅時,正好是下午二時左右。

第一瞥看到的是所謂的月潭這一邊。水呈赤茶色,濃而濁──水裡大概滋長著一大片的某菌類什麼的吧! 在那紅色的水面上,看來好像是蓮葉以及菱角等等,因前一陣子的漲水而呈現混亂的形狀浮著。沿著水域而迴繞的樹蔭處處的路上,宛如初秋,涼快無比。

日潭方面的水則是很綠──不過,日月潭和我所想像的景色可是大異其趣。我是被《臺灣名勝舊蹟誌》的「令人驚訝的是在海拔二千五百尺的山上有周圍約四里多的大湖。水深平均一丈五尺,常呈紺碧之色。疑其池底有蛟龍暗潛」這樣的敘述所騙,而一直以為是雄大清澄的境地呢。但是,浮現在我面前的,並不是周圍四里餘的大湖,而只是個出奇地大的沼澤。

據說,地質學者研判這裡並非火山的噴火口,是怎麼形成的窪地,不得而知。湖齡已達一萬五千年以上,已接近頹齡期了。被斷定今後大約再經過二千年就會自然涸死。這些事,當然不是我們所知道的了。

只見處處浮著架著船屋的竹筏,大約有八疊大或十二疊大的四角手網從竹筏上被垂到水裡。時而,如文人畫裡的漁夫打從船屋出來,抓住一根粗繩,很巧妙地應用槓桿原理的設計,把那張大網輕輕地從水裡拉上來。看來是沒有什麼收穫,又慢慢地靜靜地把網放到水裡去。

竹筏的周邊,蘆荻稀疏地長著。眼前的這個世界,是個大而又帶著無可言喻的寥落感的景色。但與日本人所謂的寥落感,俳句的那種寥落感又總覺得很不一樣。或是心情使然吧,是一種雄大的地方所特有的奇異的寥落感。我不學無術,不知道有什麼好例子可來說明,杜甫的詩裡大概會有表現這種寂寥的詩情之作吧!

沉著而又發散著無可奈何的憂鬱的美感。高貴的人對不幸的遭遇處之淡然的那種落寞感。父祖傳來的寬廣的我家屋簷傾毀掉的那種稍微污髒又令人懷念的感覺。這個由深山以及淺泛而廣茫的水域所組成的大自然、在這大自然中的人們的營為,從這其中我興起了前述的幻影。

這次,我一點也不生厭。而這個自然的景觀,不久將會因電力公司的工程進展,在數年之內面目一新──到那時,不管有什麼新的別的美觀產生,但那也不會是今天我所看到的大自然了。思及此,我不禁興起無限感傷。……想著想著時,渡過一座名叫水社橋的木橋,往稍高的一個小丘上登行,然後轎子放了下來。

從旅宿的二樓展望──真想說是登樓憑欄──大山連嶺突立於正前方,山腳下浮光的潭水凝乎靜止。古人所謂的水社八景中的「山水洪秀」在此可以一目了然地盡收眼底。

宛如是有意要在這洪秀中表顯出另一種滋味的幽暗似地,雲影從山的中腹處悄悄地往水面移下來,幾乎要把整個水面籠罩住。後方不知何處傳來潺緩的水流聲。

這個旅館,是水社唯一的旅宿,不過,建築地點可是選擇得相當好。一問才知,乃是數年前在台灣勸業共進會尚存時,為了想要介紹此地的風景,把客人招待至此,總督府乃建了這個建築物。現在則原原本本地移作旅館使用。因趕工的必要而從簡之處,也像歐洲的小屋似地雅緻而令人喜愛。

洗了個澡出來時,女侍遞給我一張名片,說是這個人想和我見面。一樣是電力公司的人,從名片上知道是工學士,是個技師。看起來是個年齡在四十五左右的瀟灑的紳士,氣度好而穩靜,講話很風趣的人。

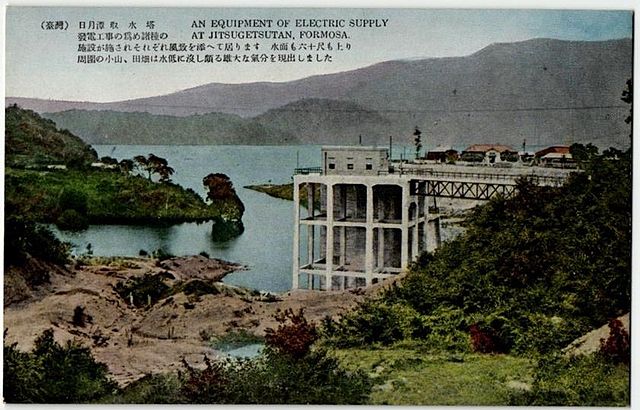

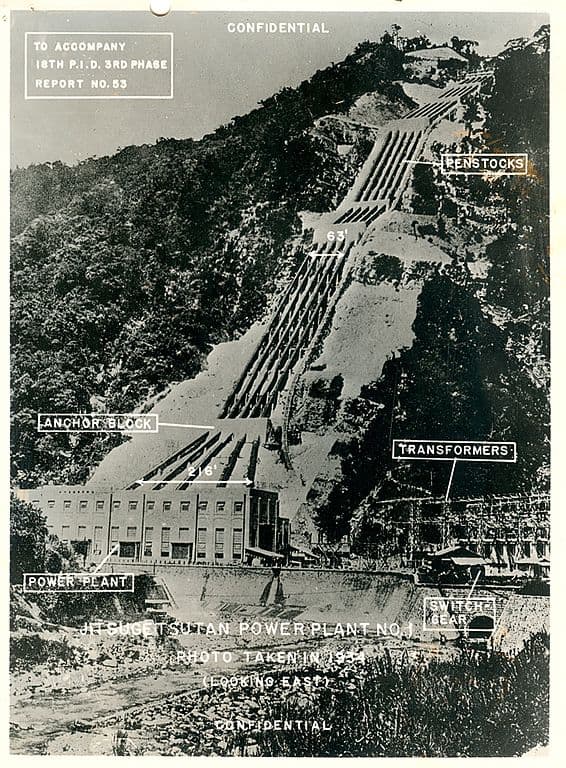

他說兩三天前來此視察工作的情形,明天要到集集方面去。他以電力公司的事業為話題,輕輕道來,告訴我諸如:計畫在那個上面架著水社橋的水尾溪上施工,從那裡把水切落;而那水位的落差──(詳細精確的數字我已忘記)以水力發電的瀑布而言,是相當於世界第十三位的高度;水源地在山那邊東方的蕃界,從那裡把水引進來便要做一個達六十町長的隧道當作水路,現在正在進行工程中;這個工程的相同先例在瑞士的某某處有之……等等這些事。

「更詳細的事等晚上再談吧!」他說假若我不覺得累的話,邀我到化蕃的蕃社去看看如何?他對我說這個蕃社在潭的對面岸邊,搭船去大概只要二十分鐘左右。帶著酒當禮物去觀賞他們的歌唱及舞蹈吧! 來這裡的人,去看他們的歌舞已成為一種習慣,「他們是水社的演員。」他做了這個不知是打趣還是別有他意而令我不解的說明。

※※※※※※※※※※

看來是老區長有了命令,四五個女人走了出來。兩三個小孩很好奇似地從小屋跑出來一直看著我們。女人們則每個手上拿著長長的棒子,那是杵。老區長穿著棉質線條的西洋式襯衫,女人們則是身著蕃衣。

老區長親自搬出各種凳子來,有竹做的,也有木頭做的,為我們勸坐。為我們划船而同行的年輕工人對老區長說了一些話,老區長也回答了他。話聽不懂,但說的好像不是蕃語而是台灣話—亦即廈門地方的支那方言。

「他說大夥尚未從田裡歸來,現在就去叫他們回來。」年輕工人說明了剛才的問答。果然有小孩子往房子的後面跑去。拿著杵的女人當中,有大約十三四歲的以及十六七歲的姑娘也夾雜在裡面,圍繞著庭前埋著有二尺四方的方形石頭處站著。

她們以著不太大的聲音哼著歌,手拿著杵往石頭面搗。杵有直徑約八寸粗的,也有三寸左右的,也有略粗於此的,大小不一定。職是之故,木杵打在石頭上的反震的響聲,有尖銳的,也有沉重的各種音調。

在這些混雜的聲響中,高低自然形成一個調子。那聲響明快得如金屬音,叫人幾乎不敢相信那是木石碰撞所發出的聲音。「在這裡聽來還不覺得怎樣,要在水上繞過那山的那一帶聽來,則其妙處實在難以言喻呢!」技師說著。「真的,在那裡聽起來是最棒的了。」監督接著說。

搗杵的女人們不時地用腳做出從旁邊往石塊的方向踏進去的動作。這個動作鐵定是搗杵這種原始音樂的原本,—模仿她們真的在石臼上搗粟、米或稷等時,用腳把掉落的穀類拾進去的動作。

「最近還有和著杵聲,唱著『打從七歲八歲就曉得いろは』之類的歌,真是受不了。」運輸行的老闆說著。

這之間,在田裡工作的男女三三五五地從各處歸來。看來這地方女孩比較多。「現在是正月──(在蕃地,粟子收割的月分為正月)每晚都演戲。今天難得有貴客來,就把反正晚上要上演的戲提早從現在開始吧!」據言她們如此說著。

「演戲、演戲,說得好聽,其實只是拉著手跳舞而已。」年輕的工人做了如此的說明。一個看來約二十歲左右、個子高高、相貌堂堂的年輕人帶著微笑對工人不知說了些什麼,然後跑進小屋去。

「全員穿祭禮的衣服出來這樣比較好。請等一會兒。」他說的話的內容,據轉述是這樣的。果然,所有的人都身著紅色的盛裝出來。男的穿著無袖的戰甲披肩形狀的上衣,女的則在腰間纏著裙子,上身穿著短到幾乎只覆蓋住乳房的短衣。男的上衣沒有袖子,而女的上衣則有如細又長的洋服袖子。

這和支那男人所穿的稱為馬褂的衣服相似。因為上衣很短,在裙和胴衣之間,可看到棕栗色的皮膚。運輸業者把走到身邊來的一個十五歲左右、頭上戴著紅色毛線球裝飾的少女的胴衣捲起,偷看了一下背部的肌膚,那少女帶著略微嬌羞的臉色笑著走開了。

剛才,說是要去穿祭典服再來的年輕人匆匆忙忙地又跑出來了。不過,蕃衣之下穿著西洋式的襯衫,看起來是有家世背景的人。胸部佩戴著像是勳章似的圓形貝殼。

他們不久之後在稍低的廣場上──這個大概就是他們拿來作為所謂演戲的舞台的場所吧──集合起來。七八個人拉著手圍成一個圓走了起來。盛裝打扮好的人一個個加了進來。

不久,年輕的男女大約有二十人左右,形成了一個大環。不加入環裡的人也很多,他們或站著或蹲著看戲。環團團地繞。在迴繞的環裡,時時所有的人都把手放開,甚至做翻身的動作。像幼稚園的幼童們的遊戲似地,很單純。

曾經一度停止的先前的搗杵又開始了。搗杵的人和跳舞的人都唱著歌。歌曲帶著稍微近似御詠歌的調子,單調而哀傷。一個看來像是頗有身分的男子,拿著酒盃走到跳著舞的人的身傍,一個個地給他們喝。

他們各自在喝之前,稍微把手指浸到盃中的酒裡,做出把酒滴拋向天空及地上的手勢,之後以手指指著自己的額頭,然後把那盃酒喝乾。他們以著很快的動作做完這種儀式。其中也有人自己不喝,離開行列,走到準備好了的酒甕處,把酒存進去。老區長滿心喜悅地不斷舉杯痛飲。

一九二○年

日本名作家佐藤春夫帶著鬱結的旅心來到台灣

他以文學之筆

為旅途的風景與民情

留下樸實而動人的珍貴紀錄

他的腳步

也走出一幅殖民地的歷史圖像

透析台灣的種種問題

作為日治時代殖民地文學代表作

如今仍令讀者讚嘆不已