歷史偉大人物的是非功過與歷史聲譽必須接受旁觀者審視,是一句老掉牙的話,李登輝當然不會是例外。當李登輝一九八八年首度接掌總統職位時,他曾運用領導智慧與技巧為臺灣建立起市場經濟所需的社會價值。李登輝適時抓住了機會並運用高教育水準的人民智識能量,大幅提升了臺灣的經濟力。事實上,臺灣在一九九〇年代以多樣化的農業,以及為世界市場製造各種產品為基礎,展現出強大經濟活力。當時李登輝領導的臺灣是快樂富裕生活的象徵。另一方面,「二二八事件」與緊接著而來的國民黨恐怖統治記憶則早已被吸收進臺灣人的歷史文化中。因此李登輝的稱贊者總很有說服力地宣稱: 李登輝不須暴力流血就為臺灣帶來了民主自由與繁榮,這在充滿暴戾的中國政治傳統上是非常稀有的一個例外。在臺灣歷史的幾個重要時代裡,李登輝時代不只成功跨進了民主新時代,也成功建立新的國家認同。許多人不只稱贊李登輝的施政能力與樂觀進取的態度,甚至搬出「新臺灣之父」(Father of New Taiwan)的封號來稱贊他的成就。

不過,在李登輝批評者心目中,特別是那些懷念蔣家政權時代者的心目中,第一位臺灣人總統李登輝被他們輕易描繪成邪惡者的形象,他們認為李登輝並不是一個忠誠、正直、前後一致或是高尚的領導人。[1]在這些人心目中,李登輝唯一的興趣是保護自我利益,認定他是「欺騙、傲慢與不負政治責任行為」的典型代表人物。他們指控李登輝讓社會不公橫行、放任政府與黑金掛勾、忽視環境惡化且無力處理犯罪率日益升高等問題,還說李登輝到了總統任期即將結束時開始貶抑中國文化與政治歷史。在這些批評者心目中,李登輝還有更大的罪行,那就是卸任後成了最積極的臺獨代言人。這一系列的「罪惡」讓李登輝被批評為罪魁禍首。對他們言,李登輝曾於艱困時期做過各種承諾,但最終卻是用新承諾去推翻、否認舊承諾。批評者指李登輝的言行不只加深臺灣社會政治隔閡,也引發了臺灣族群緊張關係。由於支持李登輝臺獨立場的人經常認同代表民進黨的綠色,反對李登輝宣揚臺灣獨立於中國之外的人則認同於國民黨黨旗的藍色,臺灣社會的這種緊張對立常被稱為藍綠對立。

西方世界的部分中國學者指李登輝令人捉摸不定的中國政策導致了臺海關係緊張,而他未能在國內建立起臺灣人與外省人的國家認同共識,則為臺灣社會播下政治與社會衝突種子,胡佛研究所的馬若孟(Ramon Myers)教授是持此種觀點的知名學者代表。但其他學者與臺灣事務觀察家則較為同情臺灣爭取獨立的立場,也因此對李登輝掌握權力、強化臺灣民主改革與正面處理臺灣主權問題的傳奇作為給予積極肯定。著名中國學者休斯(Christopher Hughes)在他一九九七〈臺灣與中國民族主義〉(Taiwanand Chinese Nationalism)專文中明白指出:「中國的一九二五、一九三四與一九三六年憲法都未曾將臺灣列為中國一省,甚至到了第二次世界大戰時,毛澤東還宣稱要幫助韓國與臺灣脫離日本的獨立運動。」[2]最早研究臺灣現代國家社會的美國知名學者高棣民則說:「臺灣的民主化過程有脫殖民化的意義:因為其結果是臺灣人自外省人手中奪取了國家控制權,後者自一九五〇年代即控制臺灣政治系統並壟斷臺灣政治、文化與經濟資產。」[3]當然,一個獨立的臺灣勢必打亂目前微妙的美中臺三角關係,屆時臺灣真正的未來究竟在哪裡?是親中國還是親西方呢?

自中國一九七一年取代臺灣在聯合國席位後,北京的共產中國即全力阻止臺灣出席、參與或是觀察國際衛生組織(WHO)與國際民航組織(ICAO)等非政治性國際組織與活動。並堅持臺灣的相關資訊與國際活動都必須歸諸於「中國臺灣省」(Taiwan province of China)名義之下。[4]而且直到今日,中國也一直不願宣示「放棄武力解放臺灣的手段」。一九九〇年代以來,中國已在接近臺灣的東南沿海地區部署數百枚精良的戰術導彈,每年國防經費都在大幅提升,還曾有過一年激增百分之十七的記錄,並且陸續自俄羅斯購買先進的軍艦與戰機。一旦朝氣蓬勃的臺灣被中國併吞,西太平洋的權力平衡究竟會產生什麼樣的變化?當中東出發的油輪與自新加坡出航的貨輪無法自由經由全球最重要水路臺灣海峽與巴士海峽抵達日本時,世界經濟會有什麼後果?如果美國不能及時給予臺灣防衛援助,日本勢必被迫重新武裝保衛自己,這些都是美國決策者必須審慎思考的問題。美國在臺灣的經驗非常具有啟發性,因為臺灣已創造出一個與美國傳統與價值一致的民主政府,更重要的是臺灣對美國具有的重要戰略價值利益。美國眾議院多數黨領袖狄雷(Tom DeLay,共和黨籍,德州)二〇〇三年六月三日曾說,儘管中國極力反對,美國應尋求與臺灣簽訂自由貿易協定。這名來自德州的共和黨議員形容中國是「由一群老朽獨裁者,一群緊抱垂死政權的共產官僚所統治的落後腐敗政權」。[5]

狄雷議員的觀點或許只代表華盛頓極端敵視中國的意見,不過在二〇〇〇年之後的美國媒體討論會上,多數意見領袖也都關切中國勢力的崛起。芝加哥外交關係協會(Chicago Council on Foreign Affairs)二〇〇二年進行的一項民意調查發現,超過九千名回答問題的美國人(百分之五十六)認為中國崛起對世界是一種潛在威脅。[6]更重要的是,一九九六年到二〇〇三年間在臺灣所做過的民調也都發現,臺灣兩千三百萬人民中超過三分之二的人想要維持新建立的自由、民主與繁榮社會,拒絕被貧窮落伍且不可預測的一黨獨裁之中國所併吞。根據國立政治大學選舉研究中心的一項民調,多數臺灣人寧願繼續保持現狀,但隨著時間過去,支持臺灣獨立的人正持續增加,傾向統一的臺灣居民卻逐年減少。二〇〇三年自認為是「中國人」的臺灣居民比率只有百分之十,遠低於十年前的百分之二十五,自認為是「臺灣人」的比率卻在同一期間增加一倍並超過了百分之五十。[7]臺灣與中國大陸隔著一百四十公里的臺灣海峽相望,在最近的一百一十年裡,除一九四五年到一九四九年的短暫特殊情況外,臺灣人民宛如居住在中國以外的另一個行星上,如果借用政治分析家凱根(Robert Kagan)的形容,其情況就像是臺灣人生活於金星而中國人生活在火星一般。[8]事實上李登輝的觀點是,臺灣與中國存在著分歧,而這種分歧主要是因地理分隔、歷史環境、異質政治系統與不同經濟現實等造成,而非種族或文化差異所致。基於相同的道理,李登輝在一九九六年總統選舉期間就一再告訴選民:「共產中國沒有統治過臺灣任何一小時一分鐘,他們從沒在臺灣收過一分錢的稅,他們竟還敢在那裡大嚷:『你們是我的,你們是我的!』」[9]

最近幾年,臺灣政壇瀰漫著仇視憤恨氣氛,不論是泛藍或泛綠都能輕易從充滿爭議的國民黨統治時期找到攻擊對方的材料。結果臺灣的政治宛如一場拳擊,議場經常總是唇槍舌劍。出生在多次遭外國勢力征服的臺灣,李登輝與三百多年來數以百萬計的臺灣人一樣,心中總是帶著一股反抗情緒。如果李登輝未曾提出過臺灣海峽兩岸是國與國特別關係,反而會讓李登輝變得很「不臺灣」,而且也很「沒有李登輝特色」。如果李登輝沒有企圖去尋找臺灣獨立的可能性,他勢必被許多人視為是膽小怯懦的國家領導人。總而言之,李登輝最高的政治理念是要確保臺灣的自由、獨立與主權。清楚知道臺灣的資源與中國與美國的相對資源,並傾聽過四周受他影響的臺灣人的渴望與信念後,李登輝搖身一變成為臺灣國家民族主義的宣揚者。就像歷史上許多臺灣人對抗殖民統治勢力一樣,李登輝的所作所為像是經過大膽計畫過的一次戰略行動。這樣的李登輝當然會變成中國人眼中的「不受歡迎人物」(persona non grata),但在多數臺灣人心中,李登輝已成為國家的象徵。

李登輝不只將臺灣的「國家民族主義」當成他的主要課題,且已著手強化臺灣人抵禦外來勢力的準備,這種做法實在很難讓人抗拒。在此我們可以很合理地做出如下結論:李登輝有他特殊的歷史地位,他似乎也把自己視為《聖經》中繼承摩西任務的約書亞,想要努力去完成領導子民的任務。信仰虔誠的李登輝不只每日會以主禱文來祈禱,也經常與人談論上帝、耶穌與摩西等事蹟。他常提起《哥林多前書》一章二十七節以下的這一段話:「上帝揀選了世上愚拙的,叫有智慧的羞愧。」事實上,李登輝最重要的特質可能是他擁有強烈的責任感與敏銳的自知,並樂於將這些心得提供大家分享。李登輝的演講激情又富魅力,常能引起臺灣人的民族情緒共鳴。李登輝一度是臺灣歷史的主角與時代推動者,但許多時候他對於外界而言依然神秘莫測,這種神秘性或許是未來一本以政治性格為主題的傳記很適當的題材。與許多新興國家開創者一樣,李登輝已在臺灣歷史上留下了一系列記錄,這些記錄不只將成為許多未來世代臺灣人的追尋目標,同時也將受到另一批臺灣人的質疑與責難。

.png)

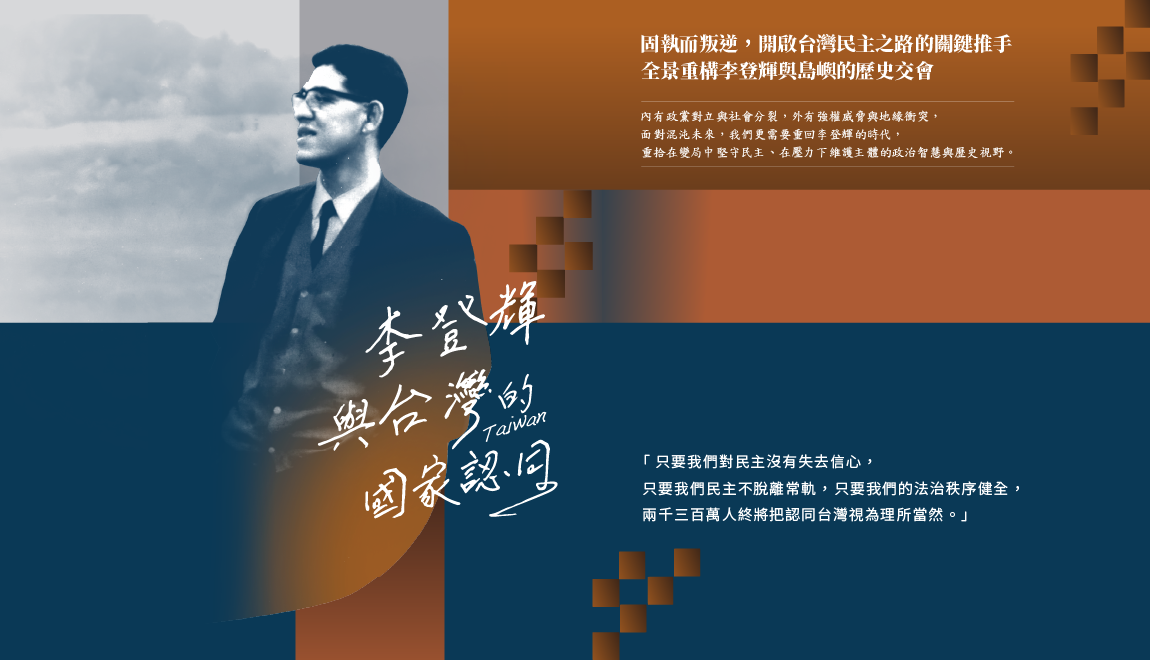

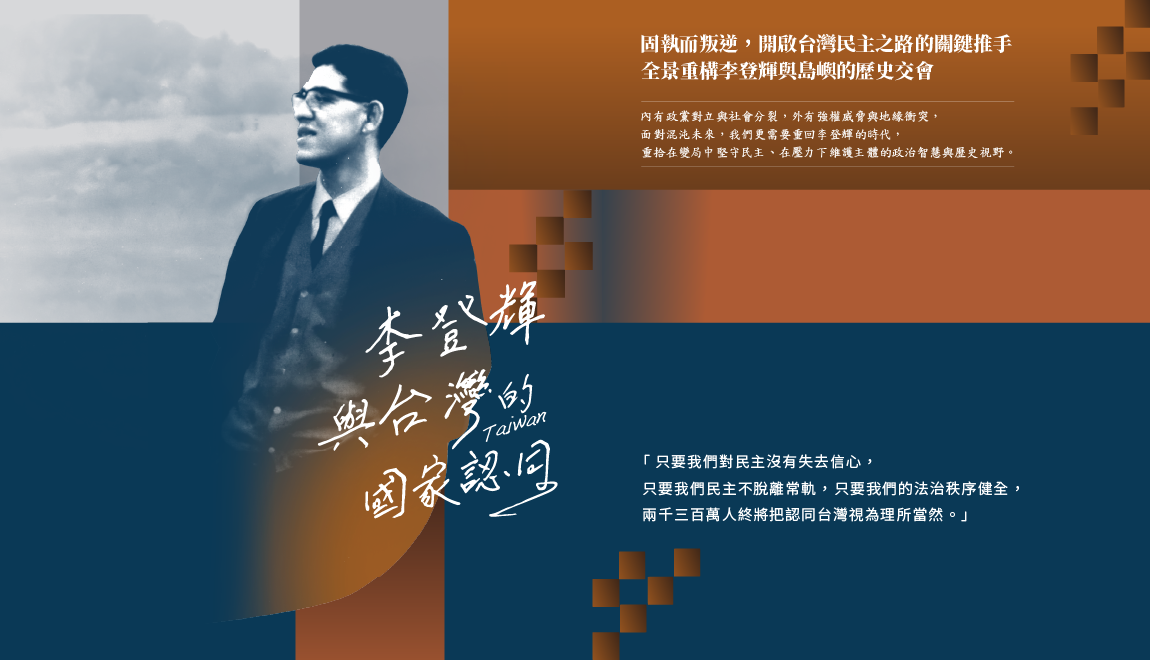

固執而叛逆,開啟臺灣民主之路的關鍵推手

全景重構李登輝與島嶼的歷史交會

內有政黨對立與社會分裂,外有強權威脅與地緣衝突,面對混沌未來,我們更需要重回李登輝的時代,重拾在變局中堅守民主、在壓力下維護主體的政治智慧與歷史視野。

「我們相信我們有能力改變,因為臺灣是民主國家。命運掌握在我們手上的選票,我們用選票選自己的希望,選我們幸福的未來,我們相信我們自己。」

本書也是一部剖析臺灣歷史轉折的作品,呈現臺灣人在過往頻繁的政權更迭下,如何面對身分轉換的掙扎與挑戰,並在曲折中逐漸生長出臺灣的國家認同。

李登輝形容自己性格固執而叛逆,然而在旁人眼中,他也是善變之人,但他也在變中求存:他曾是日本統治下的臺灣青年,遠赴日本求學甚至踏上戰場;戰爭結束後,從出色的留美學者,走入國民黨體制,並以穩健的步伐,一步步走上權力巔峰;他是臺灣首任民選總統,提出生命共同體、兩國論與新臺灣人等概念;卸任後,他脫離國民黨,投入倡議臺灣主體意識。

他如南非的曼德拉一般,鑄成了臺灣意識;如新加坡的李光耀一般,為臺灣塑造了自己的認同;更如一八九〇年代菲律賓的黎剎,使臺灣人能夠想像一個不受外國控制的獨立國家。在他生前,民主在臺灣從抽象觀念走進了日常生活;在他身後,臺灣的國家認同又將何去何從?