去年英國那場脫歐,令人驚心動魄,雖然並非史無前例,但結果出乎意料之外,撼動全球的力道之強,至今仍餘波盪漾。主流輿論在美國川普當選、法國勒龐崛起之際,為我們身處的年代下了註解,認為這是一波保守民粹的反撲。

然而追根究柢,歐洲今日所面對的,並不只是極右保守思想的崛起,或是反建制的極左革命,而是「疑歐」(Euroscepticism)這位古老的敵人。

面對這樣的課題,我們很難不從歐盟的本質,以及成就今日歐盟的「歐洲統合之路」談起。

回歸歐盟本質,對於二戰後致力於打造「歐洲統合」的菁英份子來說,當時並無太多選擇,為了避免將歐洲捲回戰爭,統合是一條必然之路。如何讓「萬惡的德國」不再威脅歐洲各國,是戰後盟軍的當務之急,另一個迫切的威脅,是蘇聯。

二戰作為一戰的延伸,歐洲人並沒有忘記,當年《凡爾賽條約》求以的賠償金額以及種種對戰敗國的主權箝制,是如摧毀威瑪共和國,讓經濟崩潰的德國步入極端。因此與其以外力限制國家主權,不如甘願讓國家「讓渡主權」(transfer sovereignty)。

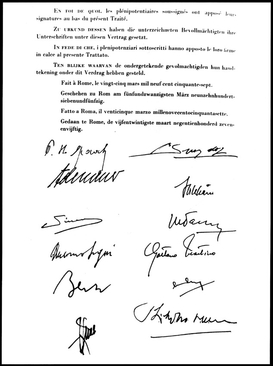

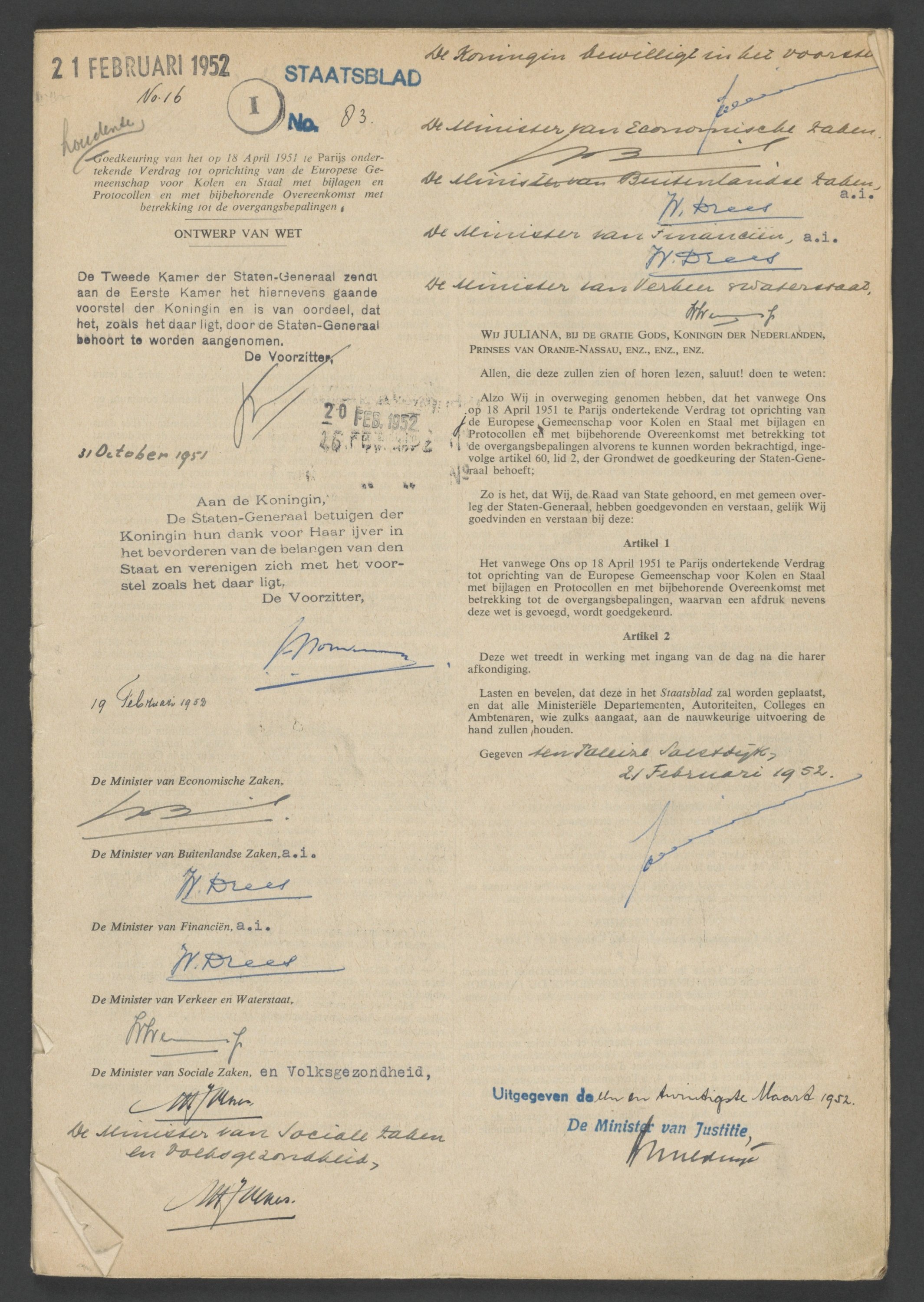

二戰後德國的經濟,首先透過「歐洲煤鋼共同體」,鑲嵌進西歐整體的戰後經濟復甦的計畫裡。「歐洲煤鋼共同體」將六國──法國、西德、義大利、比利時、荷蘭及盧森堡──的煤與鐵等戰爭必要資源,共同導入共同市場,並成立高於各國的「高級公署」職位。在此框架下,共同體首次有了超國家體質的雛形,而歐洲統合的齒輪開始轉動。

1958 年,六國於再次聚首,簽下了創立「歐洲經濟共同體」的《羅馬條約》,歐洲(確切說是不含英國的西歐),正式踏上不可逆轉的統合之路。

讓渡主權的概念,在此後歐洲高速統合的六十年多年間,拉扯著歐洲各國與超國家機構(supranational institution)的合作關係──歐洲統合的主旋律,究竟應該是以國家主權為核心的「政府間合作」,還是凌駕於各國政府之上的「超國家機構」?而因溢出效應而不斷讓渡出去的主權,為往後疑歐份子種下衝突的種子。

歐盟原罪,與那些反歐的人們

歐洲在二戰後的統合工程,不管是「政府間」還是「超國家」,都有強烈「菁英導向」的特質,這也是歐盟長年為人詬病的原罪。戰後歐洲百廢待舉,政治由菁英把持,歐洲的民主化高度仰賴政府由上而下的計劃型政策。

歐洲統合在高層政治人物的操作下,成為勢不可擋的大趨勢;「統合」與「民主化」被畫上等號,幾乎不受挑戰地被植入大眾的政治記憶裡。六零年代共同在法國強人總統戴高樂的阻擋下,經歷了一場「空椅危機」,超國家機構(如歐洲執委會)退居幕後,讓位予主權國家,因此挑戰歐洲統合的聲音其實並不多。

而且在 70 年代石油危機前,歐洲經濟保持高度發展;在景氣好、歐洲統合尚未開始東擴、超國家機構仍受國家政府箝制的年代,我們今天所見到與疑歐劃上等號的極右勢力,還沒有將共同體當作攻擊的對象。共同體強調的自由市場機制與經濟統合,在泛右派的耳朵裡,聽來根本是悅耳動聽的音樂。

在歐洲統合作為大趨勢的前提下,若要尋找疑歐的聲音,大概只能從左派找起,例如來自英國工黨的富特(Michael Foot)在 1972-73 年英國加入歐洲經濟共同體時,就力排眾議,鼓吹脫歐。左派的思維,是希望讓歐洲統合轉為以社會政策為本的「社會歐洲」(Social Europe),而不是向市場經濟投降。

歐洲的疑歐主義在過去並不固定於特定的政治光譜,這與歐洲統合的進程有關。當右翼還沈浸於共同體所提供的經濟繁榮時,左派份子已敏銳地嗅出共同體及其新自由主義所帶來的潛在破壞,只是在接下來 80 與 90 年代的「地中海擴大政策」(Mediterranean Enlargement)及鐵幕倒塌後的東擴政策(Eastern Enlargement)裡,面對獨裁者與蘇聯,歐洲經濟共同體所散發的「民主救贖者」光芒,暫且遮蔽了經濟發展與資源不均的缺陷。

此時對於左派而言,歐洲統合的體制仍可接受。那麼右派的疑歐主義是什麼時候開始出現的?—1992年的《馬斯垂克條約》。

後馬斯垂克的藍色憂鬱

統合分水嶺的《馬斯垂克條約》,見證了「歐盟」與「歐元」的誕生。《馬斯垂克條約》在歐洲統合之路上,普遍被視為有著「大躍進」的意味,該條約打造了「歐盟三支柱」(three pillars)──「歐洲共同體」、「共同外交暨安全政策」跟「刑事方面的警政與司法合作」──其中的歐洲共同體內含與單一市場跟關稅同盟相關的所有政策,從制定到執行全權由歐洲執委會(European Commission)定奪。

換言之,執委會在這個領域的權限與話語權,逐步凌駕於主權國家之上。

單一市場開始運轉,後來被希臘人視為破產首惡的歐洲央行,躍居為主宰國家經濟與貨幣的獨霸勢力,歐洲人口開始於申根區自由流動,執委會的每個決定都直接影響歐洲人民的日常生活,歐盟與國家政治間的界線開始模糊。

更重要的是,1992 年後的歐洲人開始有了「歐洲公民」的身份,國家護照多了歐盟的旗幟。人們開始意識到,自己不再只是德國人、荷蘭人或是法國人,還是「歐洲人」。台灣人認知為理所當然的「歐洲人」,並非是自古以來便存在的自然現象,而是相當近代且與歐洲統合緊密鑲嵌,並由菁英份子由上而下主導的政治符號。甚至,是具有強烈「西方價值」的特質。

《馬》條約賦予了歐盟一個鮮明的政治性格,讓其作為一個超越傳統西伐利體系想像的「國家政體」,在體質與靈魂上,有著更立體的超國家主義輪廓。在經濟統合更加深化的同時,《馬》條約見證了歐洲統合「政治化」的開始。

馬斯垂克條約提倡的改變劇烈且大膽,並非所有人都沒有危機意識:先是丹麥人透過公投拒絕《馬》條約,接著法國公投僅以些微之差勉強接受了這份條約──這是歐洲人民首次向歐洲統合的推進,明確地舉起了紅牌。

當移民成為代罪羔羊

「各國間緊密的合作,不代表要讓布魯塞爾權力集中化......蘇聯裡的國家他們才剛意識到國家的成功仰賴權力與決策的去中心化,竭盡可能地要從『集權中心』逃脫出來...但歐共同體裡卻有些人還想反其道而行。」

儘管執委會的決策與一般人民息息相關,「民主赤字」的原罪讓缺乏草根性的歐盟,依然維持著「布魯塞爾把持朝政」的姿態。於是在 1988 年 9 月 21 日,英國柴契爾夫人開出了疑歐的第一槍。

這是首次歐洲政治人物,如此明目張膽的對歐洲統合提出質疑。柴契爾的重砲發言結晶化了疑歐主義,這股思潮不再躲藏於檯面下,甚至開始透過媒體的大肆放送,滲透進主流輿論之中。

在《馬》條約的催化下,右派疑歐者開始將「主權流失」作為反歐洲統合的主旋律。與此同時,伴隨蘇聯瓦解後,歐盟連番兩次的「東擴政策」(大部分的東歐國家於 2004 年加入歐盟)與「西巴爾幹半島擴大政策」(保加利亞、羅馬尼亞與克羅埃西亞分別於 2007 年及 2013 年加入),移民人口帶來的剝奪感,無聲無息地滲透進政治宣傳裡。

如果我們回頭看二戰之後的歐洲社會,當時歐洲人民流離失所,好長一段時間為了避免「種族主義」復興,反移民的思想被打為禁忌。但在歐盟開始擴張,東歐人民不成比例地流入西歐,政府與人民在再也無法對大量移民視而不見。

英國《BBC》曾在其節目中針對「移民禁忌」如何被打破抽絲剝繭,發現 2010 年英國保守黨籍的首相卡麥隆,為了擊退 Ukip 步步進逼的「移民牌」,透過流動的政治修辭逐步解禁「反移民」的論調。由於湧進西歐的移民多為同為「歐洲人」的東歐人民,這些強打反移民的選戰策略,得以巧妙避開「種族歧視」的標籤。

如果論究是誰給予了極右合理的舞台,那無疑是主流右派的政治操作,為的是與前者瓜分龐大的右派票倉。2017 年荷蘭自由民主人民黨的呂特以及法國共和黨的費雍,在選戰中都毫不意外地複製拷貝卡麥隆的策略。

左右夾殺,最終的逆襲

歐債危機期間,歐洲執委會聯手歐洲央行與國際貨幣組織(人稱三頭馬車),對背負債務的苦主國祭出紓困的種種條件限制,疑歐左派對歐盟的反抗,因此開始從反對經濟新自由主義延伸到歐盟本身,視之為侵略福利國家的外來勢力。

歐元的出現確立了歐洲「市場經濟」的大方向,這是極左份子最為不滿的地方,但相關數據顯示八零到九齡年代,左派對歐盟還沒有太強烈的反對,甚至像是希臘的「激進左翼聯盟」(SYRIZA)在當時都還是支持歐盟的;他們所抱持的態度,是期望在政治層面更加統合的歐盟,有朝一日能夠從底重新翻轉歐盟的市場經濟體質。

但隨著單一市場的深化,歐元區的結構性缺陷、各國參差不齊的經濟發展,以及全球化帶來的資源不均衝突,都在歐債危機如火山噴發般爆炸至最高點。堅持走市場經濟的歐盟,猶如少數坐擁既得利益的菁英,剝削著底層大眾。在經濟以外的外交領域,歐盟與北約的對外行動,則逐漸被視為西方帝國主義的延伸。而其中最為極左疑歐份子厭惡的,是擁有龐大經貿優勢的德國。

德國,在二戰結束後的六十多年後,像打不死的蟑螂一樣,再次躍升成為歐洲大陸上經濟實力最強盛、最具政治份量的國家。與此同時法國的經濟每況愈下,德國霸主地位的產生,意味著主導歐洲統合的勢力,從早年戴高樂手上逐步轉移至今日的梅克爾。梅克爾與德國所構成的威脅,不斷地被極左描繪為「德國的再次法西斯」、「萬惡的德國帝國主義」。

就像在今年法國大選中展露鋒芒的梅朗雄,他對現今歐盟的怨言,無庸置疑地與德國的角色直接相連,他在著作《俾斯麥鯡魚(德國毒藥)》裡高分貝砲轟德國野心的擴張:所有對德國的不滿,就是對歐盟的不滿;反之亦然,所有對歐盟的怨懟,也正因為有德國霸主式的存在。

當德國與歐盟被劃上等號,對德國霸權的抨擊,也很難閃過極右疑歐者的政治宣傳;德國跟歐盟,有如一體兩面,就是對國家主權最具體的「侵略」。

來自極左與極右的疑歐思潮,在不同時期受不同的制度的出現因而此消彼長,但兩者在 2010 年歐債危機之後,卻似乎都找到共同反制歐盟的施力點。這股反抗的情緒醞釀著,最終在 2015 年順著難民潮爆開,成為我們今日所見,兩股難以區別的疑歐勢力。

在探究歐洲大陸上的疑歐思潮時,我們很難僅從近幾年的事件中一窺究竟,我們無法從歐債危機找到完整的答案,更無法以難民潮來簡化在歐洲反撲的國族情緒。因為,疑歐這位古老的敵人,她從歐洲統合之初便醞釀著,在馬斯垂克的藍色憂鬱裡乾燒躁動,最後在歐盟慶祝「創歐六十周年」(《羅馬條約》六十周年)的 2017 年時,無情地展開逆襲。