號外📣歡迎訂閱故事電子報 .ᐟ.ᐟ

從大時代到小人物、熱話題到冷知識,故事電子報📬陪你認識過去、想像未來!

1988 年 1 月,這是一個詭異、險惡的時刻。

本月 13 日,強人蔣經國一早起床突然大量吐血,最後心臟衰竭,還來不及留下遺言就在七海官邸驟逝,遺囑甚至是親信與官員事後寫成。電視臺當天緊急插播他的死訊,連續數日,所有節目都只能以黑白放映。

02.jpg)

而也是在電視新聞上,全國民眾都看到副總統李登輝舉起右手,對著中華民國國旗宣誓就任總統,代理蔣經國剩下的任期,成為第一位本省籍的中華民國總統。

老總統過世,李登輝接班,一切都看似順理成章。但如果你看過鄭南榕所創辦的《公論時代週刊》,就知道氣氛不太對勁──那一期的雜誌封面寫著:「蔣經國屍骨未寒,國民黨爆發內戰」,斗大的標題宛如預言,標誌了未來幾年的詭譎氛圍。

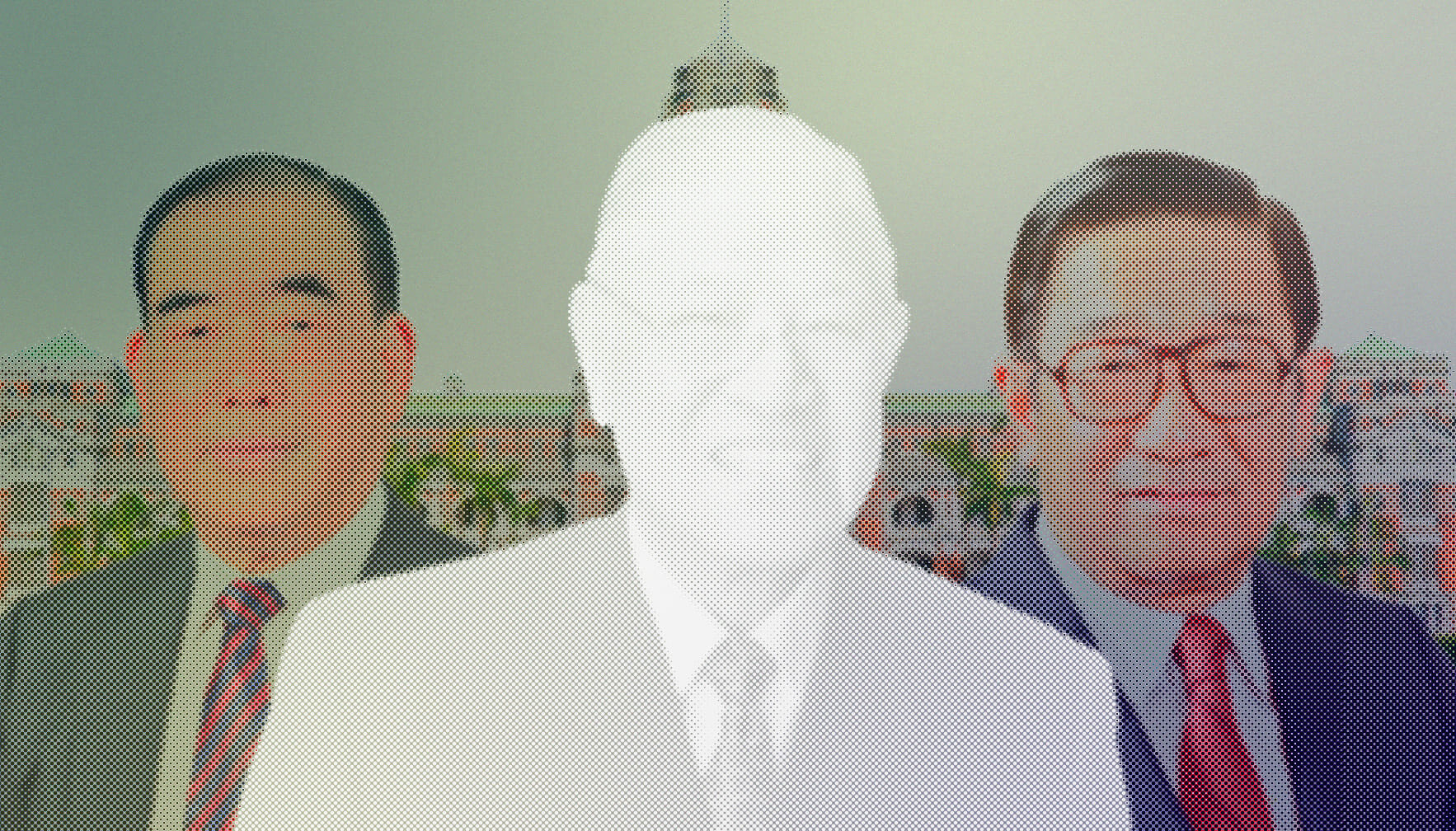

新聞上、耳語中,幾名黨政高層的名字不斷出現,傳言他們即將有所動作。蔣宋美齡從美國飛回臺灣,公開呼籲黨中央改採「集體領導」,阻止李登輝一人取得領導權;媒體揣測著國民黨秘書長李煥、參謀總長郝柏村等人取而代之的野心;更有民間傳言臆測,認為軍事強人郝柏村將有可能「翻桌」,效法九年前韓國的全斗煥,發動軍事政變奪權──

李登輝的接班之路,布滿了刀光劍影。

當然,命運女神最後仍向李登輝展露微笑。在他掌權的 12 年間,李登輝一步步鞏固權位、拔除潛在政敵,更推動所謂的「寧靜革命」,讓他獲得了「民主先生」的美譽。

但是,正因為李登輝的位置如此關鍵,我們不免想像:假使李登輝沒能順利成為接班人,臺灣會迎來什麼樣的未來,是否將向著威權統治一去不復返?

帶著這組題目,我們專訪了政大臺史所教授、二二八基金會董事長薛化元老師,請他帶領我們推想這個假設性問題。作為那個詭譎時代的親歷者,同時也是政治史研究者的薛化元,對這個假想問題又會有甚麼看法呢?