1969 年 6 月 26 日,人類首次登上月球的那一夜。

從英國伊莉莎白女王,到鄉村酒吧裡的平民百姓,全世界所有人不分貧富貴賤,都圍坐在電視機前,觀看登月艙的最新消息。他們的眼中飄忽著驚訝、感動或是惶恐,誰也不能預料這一切意味著什麼,但可以確定的是,人類的未來將從此改變。

偌大的 NASA 控制中心裡,研究員們面色凝重,有些人的身軀微微發抖。來自白宮的電話氣急敗壞地打來,然而誰也沒有心思去應付。他們盯著橫跨整面牆的大螢幕,等待著某個足以決定美國命運的時刻。

終於,登月艙繞過月球暗面,得以緩緩降落。一道階梯落下,那位注定要名留青史的太空人走了出來。他看向鏡頭,以俄語對地球人發表談話:

我為了我的國家、人民、以及馬克思列寧主義而踏出這一步。這是我的一小步,卻是帶領人類遨遊的一大步……。

是的,這一天,蘇聯實現了載人登月。

向過去許願:架空歷史的誕生

當然,上面這段情景從未在現實中成真,而是影集《太空使命》(For All Mankind)的開場橋段。在這部劇中,編劇設想了一個虛構的場景:如果不是美國,而是蘇聯捷足先登、踏上月球,導致太空競賽從未終結,冷戰會變成什麼樣子?

像《太空使命》這樣的作品,在文學類別中被歸納為「架空歷史」(Alternative History)。簡單地說,這些故事往往從一個「如果」(What If)開頭的命題出發(如果納粹贏得二戰、如果十三殖民地不曾獨立……),並展現出這種變化能造成多麼天翻地覆的後果。

舉凡小說、戲劇、電子遊戲,「架空歷史」創作已經以各種形式,在近幾十年間進入娛樂媒體的目光中。比如改編自同名小說的影集《高堡奇人》,就描繪了一個由軸心國贏得二戰,稱霸全球的時間線;遊戲 Mod《Kaiserreich》則假設德意志帝國打贏了一戰,但毫無國際戰略思維的德意志官僚,即將把全世界弄得一團糟。

然而,在種種目眩神迷的假設背後,為何大眾會想問「What If」?這類悖離現實的作品,如何變成了流行文化中的重要一環,又有著什麼樣的意義?

要回答這個問題,我們得先回到「架空歷史」誕生的那一刻。

1490 年的西班牙小說《騎士蒂朗》(Tirant lo Blanch),便想像了一位法國騎士前往君士坦丁堡,協助拜占庭人擊敗鄂圖曼土耳其(而非反過來)。此時距離君士坦丁堡淪陷仍不到五十年,天主教世界對此仍記憶猶新,而歐洲人對於東羅馬帝國覆滅的遺憾,以及土耳其人入侵的焦慮,便在《騎士蒂朗》中展露無遺。

真正意義上的架空歷史,則可以追溯到 1836 年,法國人路易.若福瓦(Louis Geoffroy)出版的另一本架空歷史小說:《拿破崙與世界征服》。書中劇情基本寫在標題上──拿破崙沒有因遠征俄羅斯而挫敗,而是,字面意義上的,征服世界。[1]本書出現的 1830 年代,反法戰爭的殘酷已逐漸被遺忘,波旁復辟與奧爾良王朝的失敗統治,使法國再度懷念起拿破崙的豐功偉績。而《拿破崙與世界征服》便迎合了社會上的波拿巴黨人呼聲,恰逢其時地提醒了法國人,他們到底錯失了怎樣的榮耀。

上述的兩本書,都是小說家對著過去許願的經典案例,架空歷史反映的是當代作家的情感需求:人們苦於歷史造成的困境,寄希望於虛擬的創作。

話雖如此,架空歷史倒不見得只有作家的一廂情願,有時,它們反而描寫了另一個更加殘酷的世界。比如前述的《高堡奇人》,便是架空歷史類的經典。

《高堡奇人》的虛與實

在《高堡奇人》的世界裡,納粹德國與日本帝國分別控制著半個地球,兩國不可避免地開始冷戰;華盛頓慘遭核彈轟炸、半個俄羅斯成為廢土、地中海被排乾成平地、猶太人幾乎已成為歷史名詞。最糟糕的是,這個末日世界居然還發展得欣欣向榮,德意志的科技即將殖民外太空,完全看不見崩潰的可能。

《高堡奇人》的誕生其來有自。1960 年代,隨著柏林危機爆發、西德新納粹勢力崛起以及黨衛軍軍官阿道夫‧艾希曼的審判,有關納粹的記憶再度回歸英美國家的視野,架空歷史──特別是想像納粹贏得二戰的故事──也隨之流行。

這些與納粹相關的創作,並非為了激勵美國人對抗法西斯,反而是種勝利的寓言──故事中的世界越悲慘、納粹的罪行越殘酷,就越能證明美國當年參與二戰的正義角色。而在冷戰對抗達到巔峰的 1960 年代,述說美國消滅邪惡的光榮事蹟,也能強化塑造國家認同、以及對抗另一股惡勢力──共產集團的正當性。[2]《高堡奇人》便將軸心國勝利歸咎於美國的孤立主義作祟:劇情中的小羅斯福遭到暗殺,繼任者拒絕加入同盟國,直到德軍、日軍打上門來,局勢已無可挽回。

不過,一直要到後冷戰時代,架空歷史才真正走入大眾的視野。

當冷戰終結後,西方社會預想中自由、富足的烏托邦從未出現,取而代之的卻是全球暖化、恐怖主義、貧富差距等巨大威脅。同時,後現代思潮更否決了過去的一切意識形態。於是你可以想像,當時的人們有多麼的焦慮且迷失,他們不再有可以依循的準則,也不再相信有一個「注定的未來」,而曾經依循著進步史觀的歷史,也就隨著人們對未來的想像,迸發出無限種可能。

除此之外,科技也推了架空歷史一把:網路世界模糊了虛擬與現實的邊界,也提供無數愛好者討論與創造的平臺;戰略模擬遊戲更把歷史放上了解剖臺,讓我們一次次重演過去,試著模擬出不同的結果。就這樣,架空歷史乘著資訊時代的風口浪尖,在當代迎來了最盛大的爆發期。

可惜,就在架空歷史蓬勃發展的時刻,最重要的一群人卻選擇了冷眼旁觀。他們的名字,叫做歷史學家。

歷史學能容許反事實嗎?

但凡就讀歷史系的大學生,應該都聽過卡爾(E.H. Carr)的鼎鼎大名,或在「史學導論」課堂上讀過他那本教科書級別的《何謂歷史》。在這本鉅著中,卡爾毫不掩飾地表達了他對於架空歷史、或者說反事實想像的輕蔑:

吾人也總是能以歷史上本應成而未成的事情玩玩室內遊戲……

這是一種純粹情感性,非歷史性的反動。[3]

卡爾口中的室內遊戲,指的是歷史學家,或歷史愛好者們經常做的思想挑戰:「反事實歷史」(Counterfactual History)。

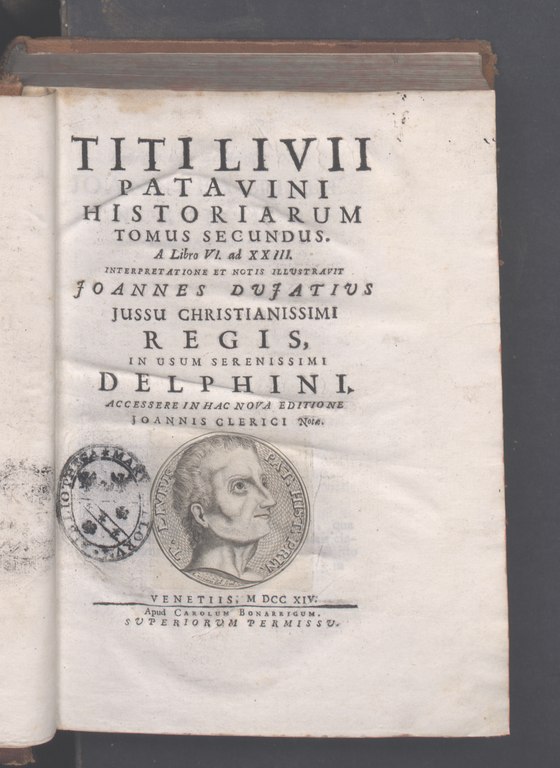

「反事實歷史」不像「架空歷史」需要創作一個虛構的世界,而是認真推測某個不曾發生的變化,會對歷史造成甚麼結果。這種思考遊戲的根源相當久遠,例如希臘史學家修昔底德與羅馬史學家李維,便分別思考過「如果希臘聯軍輸掉溫泉關戰役」以及「如果亞歷山大大帝征服義大利」,他們筆下的歷史會變成甚麼樣子?

回頭來看,卡爾的挖苦多少有些抱怨的意味[4],但他不是唯一抗拒「反事實歷史」的人。綜觀整個西方史學界,拒絕「反事實」的職業歷史學者比比皆是,而且他們的理由似乎相當充分──畢竟,如果歷史學的目的是「求真」,歷史學家就該站在現實的基礎上,研究那些真正發生過的事。放著正常研究不幹,跑去推演虛構的、與事實相反的天馬行空,怎麼看都十足不務正業,也難登學術的大雅之堂。

於是在很長一段時間裡,「反事實歷史」始終是小說家、記者與雜誌編輯的天下。你可以預料這會造成多麼強烈的惡性循環:普羅大眾越是發揮想像力,史家就越是不屑一顧,這就讓創作者更加肆無忌憚,異想天開,而「架空歷史」與「反事實歷史」的界線也越來越模糊。

1931 年出版的短篇集《假如事情並沒這樣發生》(If It Had Happened Otherwise)就是這樣的例子。這本書集結十多位小說家與記者,撰寫了數個假想場景,其中一篇甚至由溫斯頓.邱吉爾撰成──他假設南軍在美國內戰中勝出,大英帝國得以介入、重新統治北美洲,最終阻止了兩次大戰。

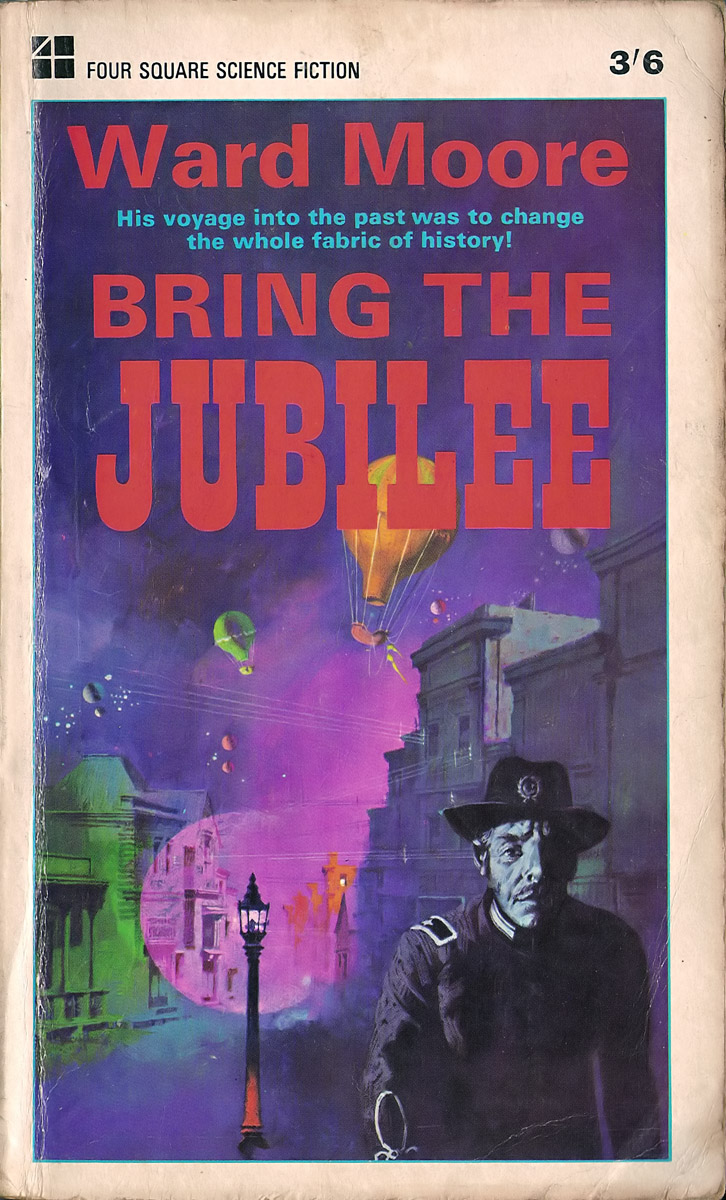

發展到最後,「反事實」或「架空歷史」已經一隻腳踏進科幻領域,甚至讓穿越劇大行其道(這可不是中國網路小說的專利)。最具影響力的著作之一,是馬克吐溫的《康州美國佬大鬧亞瑟王朝》(A Connecticut Yankee in King Arthur's Court),啟發了無數科幻小說家。謝囉,馬克吐溫。

不過,仍然有史學家樂於「不務正業」。除了前述李維與修昔底德之外,寫下《羅馬帝國衰亡史》的愛德華.吉本(Edward Gibbon)也推想過,如果鐵鎚查理沒能打敗阿拉伯人[5],導致伊斯蘭勢力長驅直入法國:

距離我們比較近的例子,則有尼爾.弗格森(Niall Ferguson)所編著的《虛擬的歷史》(Virtual History)。在弗格森看來,理解過去的人如何想像未來,是了解歷史的重要前提。他提醒道:

《虛擬的歷史》引起了廣大迴響,但招來的反駁也同樣強烈。英國史家理查‧伊凡斯(Richard J. Evans,著有《為史學辯護》,另一本讓歷史系大學生頭痛的名著)就專門出書,質疑反事實歷史的必要性。

在伊凡斯眼中,認識過去的人在想甚麼當然重要,但要理解歷史,壓根犯不著推測那些無中生有的事:「到頭來,歷史學仍應該是門理解過去到底發生了什麼,以及詮釋過去的學問。」至於那些堅守反事實陣地的歷史學家呢?伊凡斯痛斥,包括弗格森在內,他們只是藉由反事實研究,掩飾自己對歷史的一廂情願。套句他的話來說:

這些人口中的『如果』(What If),還不如說是『但願』(If Only)。

嗯,看來歷史學家要達成共識,還有很漫長的一條路要走。

結語

伊凡斯或許沒想到的是,當歷史學家們還在唇槍舌戰時,在大學學院的另一個角落,社會科學早早就接納了反事實推論。

在過去幾十年裡,反事實推論已經發展為成熟的研究方法。研究者的基本概念是,如果我們認為某種原因(A)造成了結果(B),那我們就可以建立一個「沒有原因(A)」的統計模型,來證明因果關係成立。[8]舉凡政治學、經濟學、社會學……這套辦法在所有社會科學的領域都可見到利用。

本是探討「虛構」的想法,最後竟成為通往真相的不二法門,不得不說是一種諷刺。

在《高堡奇人》的故事裡,「虛構」與「真實」的界線也同樣模糊不清。書中描寫了一本禁書小說《沉重的螞蚱》,講述同盟國贏得戰爭的另一個時空──無庸置疑的,那幾乎就是我們所身處的現實的縮影(儘管有些地方不盡相同)。

書中寫作《沉重的螞蚱》的角色阿本德森,實際上完全是靠易經卜卦來決定劇情走向。當阿本德森透過卜卦發現,自己所在的世界居然是一場虛幻,而筆下的小說情節居然更接近現實,他出離地憤怒且不可思議:「這是不是意味著我寫的東西全都是真實的?德國和日本戰敗了?」

有趣的是,《高堡奇人》的作者菲利普.迪克也宣稱,自己寫書時也依靠易經來確定劇情發展。這種對照關係不免讓我們疑惑,迪克會不會是在暗示,在某個軸心國勝利的世界裡,我們才是虛擬的創作;又或者那個可怕的平行時空,其實與我們的距離不可思議地接近?

也許,在我們想像的“What If ”中,就潛藏著另一種真實也說不定。

更多 What If…?等你現場參與

如果歷史有如果?如果臺北不是首都?如果沒有華國美學?

11位夢幻講師齊聚一堂:神奇海獅、一歷百憂解 - 李文成、英雄說書 - 阿睿、寶島少年兄 - 林宜蘭、苗博雅、黑皮、眼肉芽、何佳興、王子碩、李律、涂豐恩。

故事 StoryStudio 成立以來,一場史無前例的現場腦力激盪!等你親眼見證

🙌詳細活動資訊由此去!

- E. H. Carr著,江政寬譯,《何謂歷史》(臺北:五南,2013)

- Niall Ferguson著,顏箏譯,《虛擬的歷史》(北京:中信,2015)

- Phillip Dick著,李廣榮譯,《高堡奇人》(南京:譯林,2022)

- Evans, Richard J. Altered Pasts: Counterfactuals in History. Brandeis University Press, 2013.

- Evans, Richard J. Telling it Like it Wasn't. Historically Speaking 5, no. 4 (2004): 11-14.

- Rosenfeld, Gavriel. Why Do We Ask ‘What If?’ Reflections on the Function of Alternate History. “History and Theory 41”, no. 4 (2002): 90-103.

決定論認為所有的歷史事件,都是先前條件的必然後果。歷史可以用因果關係緊密串聯,且任何一件發生過的事,都必然且註定會發生,不存在其他可能。更進一步地,過去某些史家還認為,歷史被賦予了某種終極目標或宿命:比如基督教神學相信歷史是上帝的意志,且將通往審判日;馬克思透過唯物辯證法,證明共產主義社會不可避免。兩種理論都堅持歷史存在注定的方向,而反事實假設要嘛不可能發生,又或者無關大局。

法國年鑑派則未被弗格森視為決定論者,但其對於「長時段的歷史」、以及微觀史探究的重視,也使其自絕於(多為探討政治事件的)反事實歷史的領域。詳細論述可參考 Niall Ferguson 著,顏箏譯,《虛擬的歷史》,頁 80。