近期(編按:2019年)臺灣政治的烽火總會掃到女性身上。無論是以婚嫁比喻臺灣的國際地位、認為女性只適合從事特定工作,認為女性沒有婚姻家庭不夠格談論育兒政策,甚至還有對外貌的攻擊。似乎在評論女性的工作能力之前,還需要先檢視女性是否有完成家庭與社會責任,其他的個人成就不值一提。這些問題早在上個世紀的女性主義運動者就已提出,然而許多困境與不平等仍然存在。

Why Have There Been No Great Women Artists?

是時候回頭看看這些經典提問了。琳達.諾克林所著的〈為何沒有偉大的女性藝術家?〉一文從一九七一年發佈後就有許多回響。除了時間上可說是先鋒,這篇文章也點出當時的女性主義藝術史研究的其他問題,或者說是整體當時女性主義運動的問題。作為開疆闢土的論文,提出的證據自然信實且極具說服力,往往可以得到一些明白且直覺的因果關係;這些已足以啟發運動者,不過文中各個史料證據之間的關聯往往才是關鍵所在。

近期喚起大家對這篇文章注意的消息,是二零一七年諾克林去世、以及隔年迪奧為了紀念諾克林,推出印有文章標題的衣著。此作法招致消費女性主義的批評,然而諾克林當初撰寫此文的目的,正是要為七八零年代的女性主義補足理論面缺乏的基礎;以諾克林對現代藝術的認識,應不會排斥這樣的商業宣傳。在這裡不妨把論文視作宣傳的 back up。

回到正題,那麼為何沒有偉大的女性藝術家?令人驚訝的,諾克林並沒有否認確實沒有偉大的女性藝術家(或者說,沒那麼偉大。這個句式在文章中反覆出現)但詳細檢視造成此情形的成因,可以發現是因為制度與社會結構造成的性別不平等所致。而性別問題往往又被諸多迷思覆蓋掉隱而不顯。

在破除這些迷思後,諾克林詳細檢視羅莎.邦賀這個經典個案。即使力圖打破成規、藉著自身的藝術才華獲得盛名,羅莎在很多地方仍不得不對自己的「特立獨行」作澄清與辯護:我沒有那麼「女性主義」。那更何況是其他眾多的女性,在環境不鼓勵又有許多阻力的情形下放棄追求藝術的道路?

得先敘明這篇文章網路上已有許多相關資源。本文可說是文章翻譯、摘要或讀書筆記,章節標題大致上跟著原文走,由於顧及文章內在邏輯的連貫性,只有略去部分舉例的地方。為求簡潔,人名有超連結提供至維基百科頁面、部分額外的參考資料可見嵌入文章。另外難說不會有誤譯的情況,若有發現還請不吝指教。

提問、答問與詰問

「為何沒有…?」這樣聽起來像激問句的提問,諾克林認為在諸多情境中往往蘊含著先入之見的假設,且我們幾乎不曾懷疑就自然而然地接受。「為何沒有偉大的女性藝術家?」女性在藝術史上確實缺乏代表人物,但這樣的提問背後的預設是女性沒有能力成就。對此問題,有些女性主義陣營試著作出回應。但回應的方式諾克林並非完全認同。

第一種是找到長久以來較被忽略的女性藝術家來補足例證,並且呈現她們與其他藝術家不同的個性,好證明她們能與藝術大師的作品能夠平起平坐。如對真蒂萊希的研究。然而諾克林認為這樣的回應方式無助於回應此提問,反而加強其負面預設。畢竟若需特別關注,則表示女性藝術家的才能並非突出到引人注目。

第二種回應是認為女性藝術家有著相似的生活經驗與社群,或者有某種屬於女性的「偉大」可以當作內部群體的衡量標準。但顯然綜觀歷史上的女性藝術家,這類的女性藝術家社群並不存在。女性藝術家究竟是受她們同時代的同儕影響來得多,而非跨時代的女性藝術家有某種共相。

第三種回應方式是強調女性藝術家有某種別於男性藝術家的特質,通常是較為內省、更專於向內探索,或者在處理題材上更為細緻。不過這種說法讓人疑惑的是,這些特質往在我們熟悉的男性藝術家身上也有所體現。誰能比雷東更向內探索、比柯洛處理顏料更為細緻?

藉由對三種回應方式的分析,諾克林指出真正的問題並不在何謂「女性的」,而是在大眾長久以來對藝術的誤解:即藝術是個人情感、生活的轉譯或表現。然而藝術是必須經過學習的,有其一套既定的形式,必須經由傳習學問、師徒制或個人長期的實驗來獲致。它是更為物質性的語言,體現在畫布或雕塑材料甚至金屬上。而非人人口中傳誦的傳奇故事。

天份的迷思

故提問的重點並不在於女性兩個字。而是在提問背後潛藏很多對藝術的定見,以及許多根深柢固、不曾被挑戰且廣為接受的觀念。尤其是見諸於許多專文、傳記中對偉大藝術家的迷思:這些天才從出生時就有成為卓越的天份。

這可以在許多偉大藝術家的生平都有相似的敘事模板發現。如在少年時玩世不恭的時期(通常是天真且無憂無慮的牧羊少年),偶然被當代的大師發現有良好的天賦,轉而走上藝術的道路。如瓦薩利在《藝術家名人傳》設定的傳承敘事,喬托被契馬布耶發掘。

(若在Google上搜尋喬托,無論內容農場或較為正式的文章,幾乎都會附上喬托早期被契馬布耶發現的故事,來源便是《藝術家名人傳》。這篇風傳媒的文章很好的介紹喬托如何開創繪畫的新時代。

關於契馬布耶-喬托的傳承敘事,瓦薩利的寫作有部分扭曲史實配合敘事的情況。見花亦芬〈瓦撒利如何書寫喬托時代的雕刻史?-以〈比薩諾父子傳〉為中心的考察〉)

這些故事可能有一點點真實性,但大概有更多早慧卻未有良好發展的失敗案例。而藝術史家不會書寫進藝術史裡。諾克林尤其提及畢卡索,許多人研究他的早慧(以十五歲的年紀通過藝術學院的考試)以及父親的藝術專職對畢卡索的影響。「但如果畢卡索是女性呢?他的父親還會投注一樣的心力與願景栽培她嗎?」

這些故事無例外地強調「奇蹟」。尤其在十九世紀將藝術提升到半宗教地位的影響下,藝術家彷彿都要克服家庭的阻撓與社會壓迫,抵禦一切不利因素最後功成名就(雖然不幸地多半在死後)有如現代的聖徒傳。如梵谷、高更、塞尚、羅特列克。

諾克林要強調的是,在這樣的敘事中,似乎無論藝術家所處的社會環境如何,最主要仍是憑藉「天份」克服一切,其餘的背景脈絡僅僅只是次要的。但這樣的迷思很容易造成我們在檢視藝術成就時,將默默無名或不成功歸因到沒有天份。那便很容易認為之所以沒有偉大的女性藝術家,是因為女性沒有天份。然而環境與背景真的只是次要的嗎?

若以將制度與社會的影響通盤考量,像是去探究藝術家的出身階級與社會背景、家族本身是否就從事藝術相關行業等等因素的話,會發現子承父業影響甚鉅,如文藝復興時代的大師或甚至當代如畢卡索。在此諾克林也稍具挑釁意味地舉例,若我們檢視貴族階級的藝術產出,我們能得到與提問相似的結論:並沒有偉大的藝術家出身自貴族。

照理來說,貴族作為藝術最主要的贊助者、且多數時候也被鼓勵參與藝術產製,為何產出的作品往往只有業餘程度?諾克林舉例道,維多利亞女皇及其皇子一起與當時的知名畫家藍道西爾習畫,卻也沒有成為偉大的藝術家。難道也是因為貴族與女性一樣沒有藝術天份嗎?顯然不是這樣。更可能的原因是貴族與女性投入藝術專業是不可想像的。社會對他們身分的期待是,他們必須將生活貢獻給社交活動。

藉由提問「為何沒有偉大的女性藝術家」,我們可以瞭解藝術並非單純是有天賦的人隨興所至進行的活動,而是受到天才迷思、藝術市場、社會組織以及藝術相關機構(藝術學院、贊助系統、藝術研究)的影響。

裸體的問題

故至此可以確認,回答「為何沒有偉大的女性藝術家」的關鍵不在天份的有無,而是在為何社會制度不允許,或不鼓勵社會中的某階級、團體、個人去鑽研藝術。諾克林先從一個簡單的問題開始:女性能否觀察裸體模特兒來學習素描、臨摹或創作?

裸體在藝術史的意義重大。在西方藝術史的畫科分類中,裸體往往是一幅作品能否呈現崇高宏偉氛圍的關鍵,甚至是歷史畫(按:學院派分類中最高等級的畫科)的重要元素,如十八世紀大衛的諸多歷史畫。而裸體素描也是藝術的基本訓練。令人難以置信的是,有些私人藝術學院與藝術家已經嘗試採用裸體模特兒的同時,倫敦的皇家藝術學院直至十九世紀末仍然不採納。

考察藝術家再現的臨摹或寫生情景,如林布蘭的作品出現委託人與畫家討論如何描摹女性模特兒的情景,或大衛的作坊中一群男學生正努力描摹男性模特兒。幾乎毫無例外出現的都是男性藝術家。學院的訓練過程從仿畫到描繪真實裸體,少了最終階段裸體素描訓練,造成除非女性藝術家的才能特別傑出,不然往往只能侷限於較次級的畫科如靜物畫、風景畫與風俗畫。

這類創作過程的再現,幾乎都只有出現女性做為被觀視的客體,也就是作為裸體模特兒,而沒有相反的情境。其中可以表現這個禁忌的最好例子,是佐法尼於繪製的倫敦皇家藝術學院成員的集體肖像。畫面上出現眾多男性成員,在畫的右半部有兩位男性裸體模特兒。而唯一的女性成員安潔莉卡.考夫曼,為求得體竟只以牆上的肖像畫來代表出席。直到十九世紀末,我們才能在列賓的工作坊與俄羅斯的寫實主義藝術圈,發現女性學徒透過裸體模特兒習畫的例子。

在學習藝術的階段中,女性不平等地被禁止採用裸體模特兒,若再全面審視制度的情況能更感受到女性受歧視的情形。以法國為例,法國設有藝術學院栽培學生,且設置獎項、獎學金與學徒制度來培養藝術家。但這些幫助對女性來說往往是不可想像的。

十九世紀的法國已經是普遍會想像有較多女性藝術家的時代。但根據世紀中葉較為樂觀的估計,女性藝術家的比例仍只有男性的三分之一;當時的官方沙龍展總認為「女性不會是專業藝術家」而禁止女性參展;法國藝術學院的官方委託案,竟只有百分之七的比率由女性藝術家拿下,其中恐怕有許多大概不是什麼大案子。最後,榮譽勳章更是沒有女性得到過。

在各方面都未能給予足夠的支持,甚至禁止的情況下,實在很難想像仍有女性能夠打破限制努力鑽研藝術。而往後當女性在藝術市場上有足夠的競爭能力,已經是十九世紀七零年代整個贊助制度與學院體制漸漸喪失影響力時的時候。

淑女的才華

截至目前為止甚至還未討論其他條件,如豐富良好的學識、瞭解世俗社交的手腕、良好的政商學者圈的關係,或是能維持工作坊營運的基本技能與堅持不懈的毅力。如果我們再檢視女性受到的教育,更能看到受到壓抑的情況。

看到十九世紀英國不斷鼓吹的「淑女畫家」的形象,在十九世紀的教養書與文學作品中,不斷鼓勵與強調女性這種微不足道、自我貶抑的觀念與形象:即任何的技能訓練應當適度合宜,有業餘程度即可,這是適合淑女的造詣與成就。畢竟教養良好的女性應該將生活重心放在自己的家庭與丈夫上,而不是自己。

這類關於女性的迷思廣泛地流佈在郊區與鄉村且廣為接受,我們可以透過當時在英美一本相當風行的教養書,由埃利斯女士所撰寫的《掌管家庭與居家生活的要領》來瞭解。書中不斷提及,女性不應該有爭強好勝的心、與嘗試在某些領域有所超越:

(另一部分可以從維多利亞時代的少女雜誌找到類似的教養觀,不妨看看Girl’s Own Paper(女孩子的雜誌)。在此網站中的搜尋欄輸入可瀏覽當時的少女雜誌內容。)

對女性多才多藝(按:或者難聽點,學會各種雜事)的要求,要求女性提早為家庭、婚姻做準備;過於投入專業或工作都顯得不像女生,這些仍是現在主流觀點中的女性迷思,讓女性從追求專業的競爭中退出而拱手讓給男性。相比起來,男性既可追求專業成就卓越,又能夠在回到溫暖的家時有賢內助支持。

回到主軸上,就兩種藝術專業而言,埃利斯發現繪畫有音樂沒有的優勢,就是繪畫通常是靜態的且不會打擾別人。(相比起來雕刻既吵雜又會將環境弄得髒亂,顯然不是一位淑女適合的才藝)而且「繪畫相較其他才藝可以讓少女的心更為專注,又能夠為社會及居家生活製造歡樂。並且,繪畫可以隨時暫停再開始或放棄,不會有什麼損失。」

埃利斯的論點現在看來當然引人發笑。然而即便一世紀過去,其實我們並沒有進步多少。我們仍可聽見丈夫在談論妻子的繪畫「嗜好」時評論道:「這至少讓她不會變壞!」揶揄嘲笑女性沒有決心或毅力去追求真正的藝術,批評這類藝術活動絲毫沒有嚴肅性。這蔑視的基礎建立在男性的成功與專業的形象對比女性沒什麼專業,但如果女性真的去追求專業呢?

對這類男性來說,女性真正該做的事就是打點好家務,其他事情都是讓女性偏離正軌。如果女性真的放手去追求專業,可能就會有如下評語:不專於家務、自我中心的女人,或者(恐怕不敢言說的)最極端的閹割男性。這類庸俗的想法與輕佻的詞彙彼此強化,形成對女性充滿惡意的循環。

在文學作品中,即使女性專心致志往藝術的道路前進,但卻也不可避免地被期待放下事業經營婚姻生活。十九世紀英國迪娜.克拉克小說筆下的女主角奧莉薇,是一位獨自居住並且努力鑽研藝術的年輕少女。這麼不女性化的設定,竟也是因為奧莉薇是殘障,無法正常進入婚姻。然而最後作者仍安排奧莉薇進入婚姻,並放棄自己的事業,並評論道:「奧莉薇的丈夫將蘇格蘭藝術學院耀眼的一顆星奪走了。」顯然女性只能在婚姻或事業中選擇一個放棄另一個。

不可否認的在十九世紀中葉,無論在藝術或其他領域上要有所成就,由於整個學院與藝術贊助體制已經失效,往往必須放棄家庭責任或另一半的陪伴等等,這只要看看德拉克洛瓦、庫爾貝、羅特列克、梵谷等等畫家的生平就可以理解。然而男性藝術家不必特別明說自己有所犧牲以獲取專心致志,一切似乎是正當的。可是同樣的情形一但落到女性身上,那就必須面對千年以來的罪惡感、自我懷疑。

再看十九世紀關注女性議題的女畫家愛蜜莉.瑪莉.奧斯邦的作品《沒沒無聞又孤單》一位女畫家帶著小孩、拿作品給藝術交易商估價。仲介倨傲的姿態、旁邊兩位藝術愛好者以意淫的眼神盯著女主角看。女性總是以被動可欲、呈現易受冒犯的形象呈現,而非女性本身的才華或作為能得人喝采。

成功

最後我們要問,在浩浩藝術史中那一群能夠突破艱難、抵抗制度歧視而能有所成就的女性藝術家們有什麼的共相?整體來說,她們幾乎都有擁有藝術專業的家人或親戚,如真諦萊希;或是像十九二十世紀的女性藝術家,幾乎都與一位男性藝術家有密切聯繫;也有些人會注意到形塑女性藝術家的要角,她們那觀念較為開放、提供良好心靈支撐且支持女兒決定的父親。

不過上述幾點在很多男性藝術家身上也是一樣。然而幾乎毫無例外地,女性藝術家在某個程度上都有非保守的特質。她們必須足夠叛逆,來抵抗社會設定給她們的母職或家庭支持者的角色。幾乎只能採取較為「陽剛」的行動,對專業有所堅持甚至固執,才有辦法在藝術的世界闖出一片天。

羅莎.邦賀

最後諾克林仔細檢視一個富啟發性的個案-羅莎.邦賀。可以說在所有女性藝術家中,她在自身所處的時代能夠得到成就是最為成功的。雖然有些批評認為羅莎的成功主要是因為時代條件、且羅莎的作品缺乏變化(按:似乎暗示不是因藝術家本身的才華而成功,然而前文提及制度是關鍵),然而其聲譽以及所面臨的各種內外部的衝突,尤其是面對自身的性別與藝術專業,都是相當經典的觀察個案。

羅莎的成功建立在制度、以及制度的轉換上。作為一位女性藝術家,她可以說出生在相對好的時機:藝術市場品味改變(相對就帶來機會),但也面對女性本身的不利條件。十九世紀正好面臨學院歷史畫與風俗畫之間的品味拉扯,而隨著中產階級興起,風俗、風景與靜物畫等其他畫科的重要性逐漸提高。

也正是因為藝術市場的品味在轉換不穩定的時期,藝術家往往採取將某個畫科練習到駕輕就熟的作法,動物畫是其中頗受喜愛的一個領域。尤其當時已是巴比松畫派受精明的藝術經銷商保羅.杜蘭-瑞爾支持,讓風俗風景畫大受歡迎的時候。杜蘭 - 瑞爾在開拓中產階級品味上作為先鋒,拓展可移動的裝飾作品市場(按:於此要對比的是,經常為公眾陳列的大型歷史畫)而羅莎善於捕捉動物個體獨特風采的技巧正好合乎當時中產階級的品味。

身為一位貧窮繪師之女,羅莎.邦賀相當早就顯露出對藝術的興趣,也表現出獨立的個性與奔放的舉止,讓她被貼上男人婆的標籤;根據羅莎的自述她從小就相當叛逆固執,擁有許多較為「陽剛的」特質。羅莎從一直對其父親有種矛盾的情緒,父親開明的個性讓羅莎可以順其本性發展,而且父親也確實大大影響羅莎的作品;然而同時父親卻沒有很好地對待母親,常讓母親處於負擔過重的狀態。

羅莎的父親也曾短暫地做為法國安凡丹聖西門社會改革的社群成員。雖然羅莎後期對其成員癖性多有揶揄,不過社群的社會改革理想以及強調女性平權的一些理念如拒絕婚姻-讓人想起哈莉特.泰勒.彌爾認為婚姻是奴役女性-以及女性著褲裝做為解放的象徵,甚至安凡丹的「女性彌賽亞」理想都對羅莎有深遠的影響。

羅莎曾在訪談中提到,拒絕婚姻的主要原因是不想喪失獨立性-太多年輕女孩將自己當成羔羊奉獻在祭壇上。不過在此同時,羅莎與女性藝術家同事娜塔莉.米卡斯保有長期且柏拉圖式的關係。當然,這樣一位朋友並不會要求羅莎犧牲奉獻或分神照顧孩子。

(關於羅莎.邦賀的生平以及與終生伴侶的關係,這篇部落格文章寫得詳實易讀。尤其可以注意雙方的事業合作分工。)

然而即便羅莎拒斥當時保守價值觀的女性形象,她仍然落入某些無害、溫和抗議舉動的思維想法中。即便到現在有些人仍會批評激進派的女性主義者,要她們修正前衛的裝束好證明她們做廚娘的本事;即便羅莎早已修短她的頭髮、採用男性服裝作為她偏好的款式-如同喬治.桑一樣(喬治.桑影響羅莎頗甚)。羅莎仍然宣稱如此裝束因為職業需求之故,並否認關於羅莎小時候打扮成小男孩的傳言,也以自己十六歲時的銀版攝影顯示穿著保守的女性裝束-雖然已經剪成短髮-自豪。

當提及到自身的穿著風格,羅莎急切地說明她並不視褲裝為解放的象徵。「我嚴厲譴責那些為了吸引男人而放棄自己打扮偏好的女性。」羅莎堅稱。「假如我發現褲裝比較適合我的性別,那我當然立刻拋棄裙裝,但這並不代表什麼。我也從未建議從事繪畫工作的姊妹們在日常生活中著褲裝。我打扮成我現在這個樣子,並不是為了要讓自己看起來比較有趣之類的,只是像很多女性嘗試的讓我更便於工作而已。」

「還記得我還花了整天在屠宰場的那段時光嗎?你必須熱愛你的藝術才能生活在一團團血肉之間;我也被馬的美感驚艷到,有什麼地方能比馬市能更好地觀察馬呢?我別無選擇,並且認知到我自己這個性別的裝束就是個累贅,所以我才問警察廳能否授權我穿男性服裝。這就是我的工作服裝,僅此而已。」

「有些蠢蛋的發言確實攪擾到我-雖然娜塔莉也會揶揄他們-不過這並不影響她看到我穿著成男性的樣子出現。假如你可以稍等我一下的話,我隨時都準備好穿著裙裝出現。不過必須等我打開衣櫥找一下有沒有成套的女性外衣就是了。」

不過,羅莎也不得不承認:「褲裝確實是我最好的保護。好幾次我都想恭喜自己幸好我有勇氣去突破傳統的服裝規定。那些規定讓我不能從事特定類型的工作,因為很多時候總會拉到或勾破裙子。」在此,羅莎又再次感到有責任要澄清自己的女性特質:「不論我的服裝變形得如何,身為一位夏娃的女兒沒有人會比我更在意細節;我那粗野與稍嫌不諳社交的天性並沒有妨害我的心維持全然地女性樣貌。」

這似乎顯得有點可悲。一位功成名就的女藝術家,將自己全然投入在動物畫的研究,創作了許多廣受歡迎的作品。贏得官方沙龍的獎項、獲得法國的最高榮譽勳章。需要在晚年為自己的男性化行為作辯護與澄清;同時又感到不得不譴責其他穿著褲裝的女性。對於羅莎內心的判準來說,即使受父親支持,她非保守的行為與贏得的功成名就仍譴責她是個不女性化的女性。

期待女性進入婚嫁-即使到現今女性藝術家仍然面臨這樣的問題,讓本來就不容易的事業更加艱難。如路易斯.奈佛遜雖然確信自己的生活離不開創作,仍也坦承自己進入婚姻只是因為「他們告訴我我必須結婚。」從羅莎與奈佛遜例子讓我們可以看到,女性迷思的低語仍讓女性有矛盾的「自戀與罪惡感」的混雜感受,不斷削減女性內在的自信、堅持不懈的毅力-然而這些都是創作別出心裁且偉大的藝術需要的。

結論

透過檢視問題形成的邏輯與有效性、檢驗問題底下潛藏的錯誤知識結構、藝術史本身的一些限制,我們回答了長久以來挑戰女性對平等的真正需求、而非象徵性的平等的這個問題:為何沒有偉大的女性藝術家?檢視女性在藝術的道路上要面對的不利與有利因素,讓問題的焦點從「個人」天分的有無,正確地回歸到「整體」制度性的問題。

有小部分在這麼艱難的環境功成名就的女性藝術家,並不代表整體制度性的歧視不存在。當女性必須一邊創作、一邊抵禦內心自我懷疑與罪惡感的心魔,那當然很難成就卓越。重要的是,女性在面對過去的歷史以及當下自身所處的環境,並沒有替這樣的情況找藉口或自甘於平庸。

不利因素或許可能成為一個藉口,但這並不是知識分子的立場。不如說是採取一個制高點,指出女性在成功領域身處弱勢、且完全地被拒於成功領域的意識形態之外,讓女性有能力揭露自身在知識與制度面臨的不平等,且能摧毀錯誤的認知;讓女性能夠參與制度的建立,並且是在一個想法及概念可以清晰呈現,可以被任何人-無論男女-承擔必要的風險去挑戰的環境。

筆者的回顧

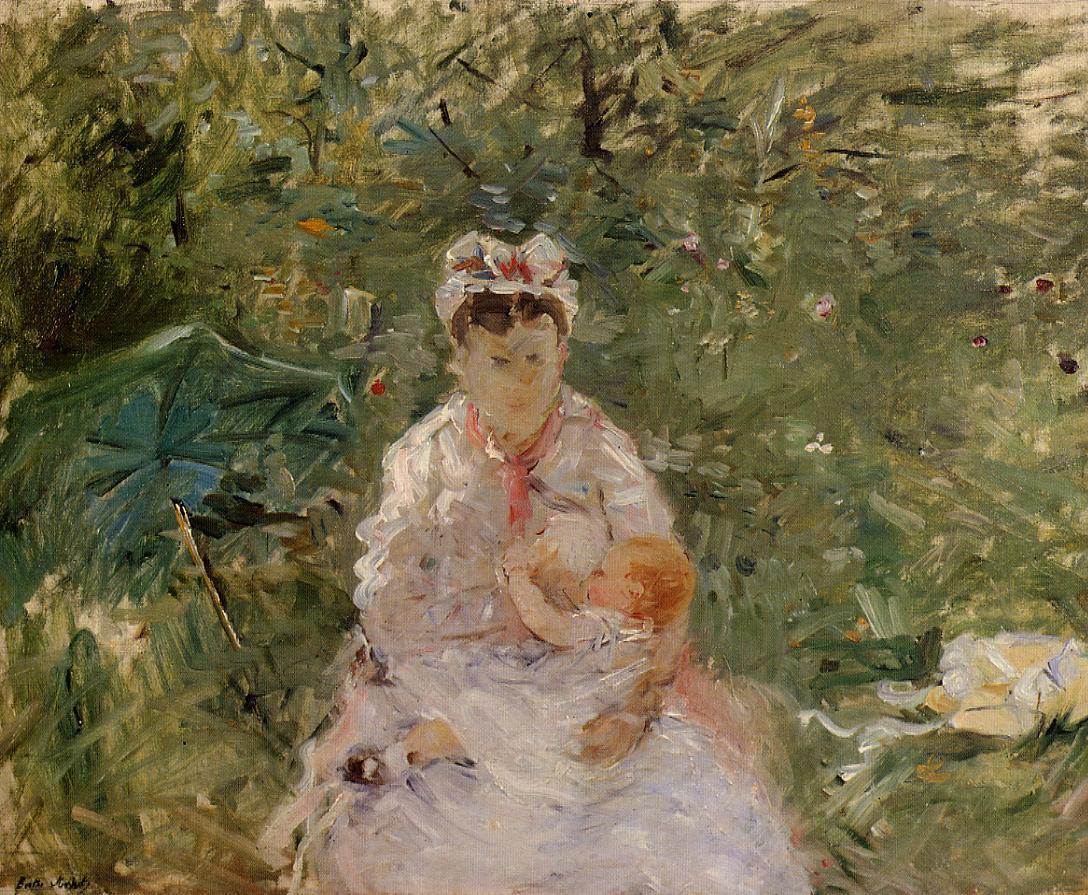

第一次接觸諾克林的文章,是在上印象派藝術時討論到貝爾特.莫里索。諾克林討論到莫里索一幅乳母主題的畫作、論及乳母的社會史,包含乳母的社會地位、薪酬等,說明這幅作品光是題材的選擇相當不容易。也有閱讀論文討論十九世紀的藝評如何評論印象派藝術,當時的藝評以印象派模糊紊亂的筆觸、不受控的顏色調配,推論到印象派相較學院派「理性」的線條與輪廓,是女性化且歇斯底里的。

藉由這些女性主義藝術史的研究,我們可以認知到有些看似中性的論述,其視野不能通盤考量處境或照見隱微的差異。許多女性地位問題,往往在男性眼中可以簡化成能力問題,卻從未瞭解社會從根本上不曾期待女性「成功」;於此對女性在教育上不注重技能的深化、在職場上則輕忽或未認真看待女性的專業能力。這類可能由後天養成慢慢形成的巨大差異,往往輕易被質問的表面淡化了。

若再深入看到十九世紀的歇斯底里症與女性大腦研究,對女性的貶低與歧視在當時居然如此合理,因生理上的缺陷「事實」作為本質(Nature)被接受。為求行文順暢之故在前文摘要未及的,是諾克林論及問題形成的邏輯往往因兩造的階級或觀點不同而有異,如黑人問題與女性問題、甚可推及納粹黨的「猶太問題」,這些人權發展史幾乎都有類似的發展背景,可能為後天社會建構的成因卻被生理-本質因素的說法蒙蔽。

歷經長期的努力,女性已在基本權益上有所保障,現在戰場則延伸至社會中未能明說的潛在分工與規制。以台灣而言,職場目前還是有潛在的性別分工,如幼教老師、行政助理、業務性質工作與工程師似乎都有安排好的男女位置。不過在性別教育上,趨勢逐漸往淡化性別標籤的重要性前進,讓男女都能真誠擁抱自己的選擇,不必感到自咎、能夠釋然且能與自己和解。

透過上個世紀的經典回應,再回頭看目前部分政治人物的「失言」,我們能瞭解這並非僅只是稍嫌令人不愉快的無心之過,許多言辭背後的預設立場、或代表的價值相當可議。唯有揭露這些背景才能看出,哪些政治人物能夠真正尊重個體獨立性,而非僅以權威壓迫他人。當然目前還有政治娛樂化、素人政治等趨勢的問題,不過那就不是本文能論及的了。

:作家、插畫家、旅行家,三位女性與波斯詩集的故事29.jpg)