2015 年情人節,牛津現代美術館(Modern Art Oxford, MAO)推出了一期特別的畫展:「愛就足矣」(Love is Enough),將維多利亞時代家喻戶曉的藝術家兼設計師威廉.莫里斯 (William Morris, 1834-1896) 與以波普作品深入民心的美國藝術家安迪.沃荷 (Andy Warhol, 1928-1987)的作品一同展覽。

在他們各自的時代裡,莫里斯是和安迪沃荷都可謂是眾所皆知;但將這兩人並列,可能會讓許多人有些意外:二人身處時代、風格、哲學、主題似乎都天壤之別。前者是前拉斐爾畫派 (Pre-Raphaelite)的核心成員之一,該畫派有明顯浪漫主義傾向,著迷於中世紀文化,講求古典美。

莫里斯生於 1834 年的英帝國,在艾賽克斯(Essex)的森林大宅 (Woodford Hall)中度過童年,他的諸多代表設計都以花鳥樹木為主題,可見田園生活成為他日後的靈感來源。 1853 年,莫里斯進入牛津大學埃克賽特學院(Exeter College)學習神學,計劃成為神職人員。但他更著迷於彼時復興中古與浪漫主義的潮流,始建於十一世紀、中古建築林立的牛津校園區,引起他對中世紀傳說的想像與感受。

莫里斯在牛津相識了愛德華.伯恩.瓊斯爵士(Sir Edward Burne Jones),和他一起加入彭布洛克書院(Pembroke College)的藝術團體伯明翰兄弟會(Birmingham set)。該團體與前拉斐爾畫派通融,推崇濟慈、丁尼生、勃朗寧等人的浪漫主義詩作(尤其是丁尼生的亞瑟王系列)和拉斯金的書作,尤其探討威尼斯藝術對拜佔庭、文藝復興和哥特建築之借鑒的《威尼斯的石頭》(The Stones of Venice 1853)。也是通過前拉斐爾派,莫里斯認識了他後來的太太、前拉斐爾派的繆斯簡.伯登(Jane Burden)。

前拉斐爾畫兄弟會由但丁.加百列.羅塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)、威廉.霍爾曼.亨特(William Holman Hunt)與英國皇家藝術學院史上最年輕的學生—約翰.埃佛雷特.米萊(John Everett Millais)在 1848 年成立。

他們認為,文藝復興巨匠拉斐爾所採用的古典式姿態與構圖,不利於學院派教學,也拒絕跟隨之其後的風格主義(Mannerism)中的機械性,故自稱「前拉斐爾派」,希望回到先於拉斐爾時代的文藝復興初期,著重豐富的細節、濃郁的色彩與複雜的構圖,主張世界本身應該被視為許多視覺的記號來解讀,而畫家的責任就在於將這些記號與現實的連結。

前拉斐爾派多以中世紀傳說、歷史故事為題材,多宗教和道德寓意的繪畫,依託於宗教、歷史傳奇、神話和詩文,來表達對現實世界和當下社會的觀察或批判。拉斯金認為這樣的環境在視角和技術上,都啓發著莫里斯對中古與自然主義風格的喜愛與熱忱。莫里斯與羅塞蒂、還有其他伯明翰兄弟會成員一起,參與了牛津辯論社(Oxford Union)牆上以圓桌武士為主題壁畫的繪制。

大學畢業後,莫里斯受訓於以後哥德式建築師事務所,與後來著名的英國復興本土設計建築師菲利普.韋伯(Philip Webb)成為好友。兩人興趣相投,都熱愛英國鄉村的淳樸自然,後來又一起成立了古代建築保護協會。因為工作暫住於倫敦時,工業時代倫敦的污染和嘈雜令他更傾心於前拉斐爾主義所理想的田園牧歌式的生活。

結婚後,他和簡搬到倫敦城外(當時卑士萊海斯的厄普頓村〔Upton of Bexleyheath〕),充分動用他的建築技藝,與韋伯一起設計了「紅屋」,混合中古和哥特復興風格,同時力圖呈現建材本身的質感之美。這棟建築後來成為莫里斯發起的英國藝術與工藝運動(Arts and Crafts)的代表作。

和那座紅屋一樣,藝術與工藝運動的作品多呈現自然之美,反對資本主義和工業化。英國藝術與工藝運動是人類工藝發展中,第一次面臨工業現代化的重要歷史。機械急速量產潮流帶給英國傳統工藝一個機會去思考發展的方向,有人主張擁抱機械,莫里斯則轉向中世紀以手 工代替機器。他堅信「所有的藝術的真正根源和基礎存在於手工藝之中」,在事務所學徒的經歷使他得以從技術層面思考,秉持實用的態度成立公司實際從事產品設計,且在英國各地倡導以聯盟或協會方式,組織地方人士推展與生活結合的藝術。

對莫里斯而言,真正的藝術必須是為人們創造,並且為人們服務的;它必須對創造者和使用者來說都是一種樂趣。

而安迪沃荷出生於美國勞工家庭,父親發現他的藝術天分後,努力為他攢足大學學費。從匹茲堡的卡內基技術學院的商業美術系畢業後,安迪沃荷從為紐約的雜誌畫廣告插畫開始,漸漸贏得認可。他全心擁抱好萊塢的浮華時代,以複製人物影像和工業製品的商標聞名。如果說莫里斯最著名的作品包括以花葉中偷吃草莓的小鳥為主題的《草莓小偷》(Strawberry Thief),安迪沃荷的名字則與性感女星瑪麗蓮 .夢露和金湯寶(Campbell Soup)罐頭相聯。

如此南轅北轍的兩個人,他們的聯合更引人遐想連篇。

而細品展覽的題目,似乎能尋出線索一二——展題出自莫里斯的詩作「愛就足矣」:

愛就足矣:哪怕萬物凋零,

森林無聲,只有嗚嗚悲鳴;

哪怕天色昏暗,模糊的雙眼無法望見

毛莨和雛菊爭艷天邊;

哪怕峰巒如影,海洋深邃如謎,

歲月如紗,遮掩住所有往事舊跡,

但他們的雙手不會顫抖,腳步不會猶疑:

單調不會令他們厭倦,畏懼不會令他們改變

愛人們彼此相對的唇和眼。

採用這首詩來概括這次展覽的策展人所想表達的,是否表示:希望觀眾透過他們風格迥異的表象,來領悟藝術家對世界執著而真誠的追問?

這份探索之心,不同於對既有秩序和流行文化單純的否定或贊揚,也不是對世界意義的全盤質疑,更並非簡單的致力於發現人生之美好。而是反思現有,去尋找那些未知的可能性。人類是否能獲得具有確定性的真理?正是那些不確定性、恐懼和引人入勝的好奇,使我們不斷自我挑戰、自我懷疑、又不斷自我超越。這就是在跨越兩個世紀依然「不會令人厭倦」,也不會為什麼而改變的愛的本體論意義吧!

在與《衛報》的訪談中,策展人 Jeremy Deller(2002 年英國視覺藝術大獎透納獎〔Turner Prize〕獲得者)提到,展覽意旨在展現「政治化的藝術家」這個主題。

早在八十年代 Deller 就與安迪沃荷相識,也曾經在安迪沃荷著名的工作室「工廠」(the Factory)學習,那裡曾是紐約先鋒藝術家聚集流連之所。Deller 認為安迪沃荷作為一位極度商業化的藝術家,他的商標確是空白的,這意味著他本身就具有政治性。

相反地,莫里斯儘管反對資本主義,卻在倫敦市中心以家族名字開設專賣店,推廣自己的產品和作品,其中的諷刺性也耐人尋味。將這二人的作品共同陳列,能置空觀眾所固有的偏見,用藝術將那兩個截然不同的人物和兩個相隔百年的時代聯繫起來。

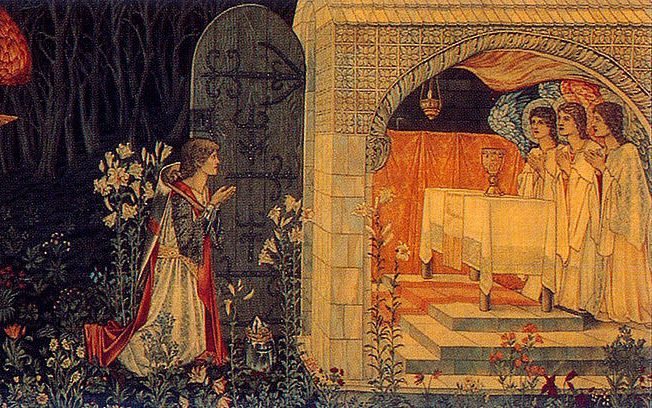

佈展非常有心思,包括許多罕見的展品,譬如瑪麗蓮夢露掛毯,是 1968 年製作完工以來第一次公開展出。1968 年 Charles Slatkin 畫廊向當代藝術家徵集掛毯的設計,安迪沃荷送去了一系列手工編織的夢露掛毯。這個系列掛毯後來被加拿大商人 Larry Wasser 私人收藏。這幅掛毯在展廳入口與莫里斯的著名掛毯「聖杯的意象:加拉哈德、鮑斯、珀西法爾三騎士」 (The Attainment: The Vision of the Holy Grail to Sir Galahad, Sir Bors and Sir Percival)相呼應。

佈展者有意識地,將二人在主題和製作手法上相似的作品放置在同一展廳中,這樣的設計帶給觀眾微妙的暗示,讓人立即通曉將這兩人相提並論的意義所在:第一,他們都是現代神話的創造者。莫里斯著迷亞瑟王的傳說,安迪沃荷則鐘情好萊塢的光輝;但有趣的是在安迪沃荷所身處的 1960 年代,因高調的甘迺迪家族而有了一種帶有政治本質的大眾文化,不但被好萊塢化,也被傳奇化,白宮甚至被戲稱為亞瑟王的聖城卡美洛(Camelot)。現代語境中的神話與體制性的宗教無關,但在於對大眾文化的導向。

從這個意義上來說,安迪沃荷的夢露掛毯與莫里斯的騎士與聖杯掛毯,確實具有相似的意義與可比性,因為二者在本質上都是對當下生活的神話昇華,蘊涵他們各自塑造的現代神話。

第二,兩人都致力於將藝術大眾化,也直接或間接地介入了當下政治。

莫里斯認為「真正的藝術必須為人們所創造,並且為人們服務的,對創造者和使用者來說,都是一種樂趣」。莫里斯是當時著名的社會主義者和社會運動的先鋒,其書作《無有鄉消息》(News from Nowhere)與《社會的正確與謬誤》(True and False Society)可謂藝術家的社會改革宣言,當時在各界廣傳,直到現今都被奉為經典。

莫里斯有感 1851 年英國萬國博覽會展出之工業品過於粗糙,而與約翰.羅斯金(John Ruskin, 1819-1900)、普金(Augustus Welby Northmore Pugin, 1812-1852)等人開創了美術工藝運動,大力提倡恢復手工藝和小作坊,以此抵制過度工業化對手工藝人的創作、作坊經濟生產模式的破壞,呼籲以審美塑造個體價值。

對莫里斯而言,每天看到的器物會影響到人的心情,眼神,天長日久甚至視野與人生方向。所以我們一定要讓自己被精心設計與製造的美物環繞,並讓此事成為一個信仰。另一方面,在個人對美的追尋和創造中自然包含自主性,便是對既有社會結構的質疑和反思,也因此蘊涵無政府主義的因素。

莫里斯也是社會行動派。他是 「漢默史密斯社會主義協會」(Hammersmith Socialist Society)的創建人,挑戰了當時英國保守托里黨天下的社會制度。他也是「花園城市」(garden city)運動的發起人,希望建造一批自給自足又聯合公共資源的田園社區,將鄉村之靜美融入城市之中,也同時在城市生活的豐富和精彩中鑲嵌一片鄉村的安寧。在 1880 年的講座「勞動與愉悅 vs 勞動與哀愁」(Labour and Pleasure versus Labour and Sorrow)中,莫里斯道,「明天,文明世界應該有一種新的藝術,一種輝煌的藝術,由人民而創造,為人民而存在」。這些學說直接影響了萌芽於二戰之後的工黨哲學。

來自莫里斯《社會主義贊歌集》(Chants for Socialists,1884—1885)

安迪沃荷生活在一個更為平民化的時代,他所面對的工業資本主義已經深入到大眾生活的點滴滴。安迪沃荷的應對方式與莫里斯相反:他並不直接對抗,而是順應趨勢將生活物件:罐頭,招貼畫,廣告……都變成藝術對象,對何謂「藝術」以及何謂「藝術品」進行再定義,也使得藝術更接近大眾。

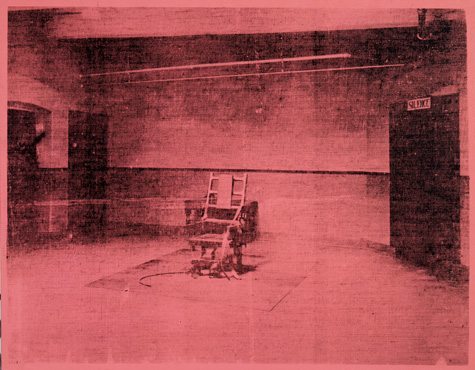

安迪沃荷雖然不像莫里斯那樣,將政治觀點付諸論述,但也同樣洞悉時代,並在作品中透露政治意涵。他的「死亡在美國」系列將死刑工具電椅作為靜物拍攝,捕捉極度暴力工具帶給個體的超越經驗的恐懼。他也以種族衝突下的極端暴力、冷戰恐懼、身體與傷痕等人類暴力所帶來幽靈式的陰影為主題創作,用藝術重新賦予二十世紀人類災難以意義。這一點,與莫里斯的通過審美以解救個人的哲學有異曲同工之妙。

更不用提安迪沃荷的「東方導彈基地地圖」一作 (Missle Bases in the East),直接指向雷根總統在 1983 年提出戰略倡議保衛美國免受蘇聯導彈襲擊的「邪惡帝國」講話。在白色畫布上的東歐地圖,重新創造了那個具有末日感、憂懼原子彈摧毀人類文明地平線的冷戰時代。

對這二人基於政治和社會現實的觀察和創作,《紐約時報》評論道「愛就足矣」並不以政治本身為切入點,而以藝術家將不同時代中,對具有政治社會文化意義的偶像再創作為視角。幾十年乃至幾個世紀過去,莫里斯和安迪沃荷本人如今都被奉為藝術史上的偶像,從「偶像化他人」變為偶像本身,這個變化也耐人尋味。

對藝術或知識的追尋與理解無關階層,且哪怕創作者無心,作品的意義都會在於創作者之外,甚至跨越時代和社會;儘管藝術創作這一職業從社會結構來說,通常都只會是小部份人的選擇。因此對創作者而言,無論身在何種時代和文化語境,都肩負著反思語境的責任,用美和創作影響著、蛻變著人們的生命。

對漫漫求索之路有愛,就足夠。

6 December 2014 — 8 March 2015, Modern Art Oxford, free admission

The exhibition will travel to Birmingham Museum & Art Gallery between 25 April and 6 September 2015.