隨著戰爭的延續,愈來愈多的士兵在海外陣亡,社區的居民參與當地佛教喪禮也日趨司空見慣。

二十世紀三○年代中期,古後精一還是個小學生。他回憶說:

「我有個好友的父親在戰爭早期收到政府的『紅色通知』,命令他到陸軍報到。他跟很多大分人一樣加入了 47 聯隊。那時候,士兵都是步行到大分火車站出發。但是我們通常不去火車站,而是在鎮上跟他們告別。我不記得有什麼特別的儀式。

這個好友的家人接到通知說,他父親抵達中國後,很快就陣亡了。骨灰送回家以後,我參加了一場佛教喪禮。那是在一所國中旁邊的軍事基地。他們在那裡搭了一頂帳篷,我們為他和其他陣亡士兵點了香。

他們都是 47 聯隊士兵。每個士兵一個骨灰盒,裹著白布,排列在講台上。出席儀式的人很多。我們先是靜默,然後鞠躬。一個和尚點香敲鑼。對我們小孩子來說,那個場景很可笑,可是我們都使勁憋著不敢笑。現在回想起來,我們很沒禮貌,可是那時候我們覺得那個儀式很詭異。」

侵華戰爭迅速演變成席捲部分東南亞和太平洋地區的大規模軍事行動。隨著戰鬥的加劇和蔓延,死亡人數倍增。士兵可能一開始被送到中國戰場,最終不是在太平洋地區與日軍艦艇同歸於盡;就是在太平洋的海灘上被美軍的槍彈擊斃,抑或是在東南亞叢林或洞穴裡,死於美軍的火焰噴射器。

日本士兵從一開始就被告知要做好陣亡準備,寧死不投降。東條英機於 1940 年在《戰陣訓》中闡明:以「士兵最理想的行為」為指導原則,做出結論:「絕不忍受當俘虜的恥辱。」

戰爭的深入打亂了有序送還陣亡者骨灰和遺物的常規。2012 年,百歲老人大野政子回想那些年的往事:

「我小時候上的是女校,在安心院那邊,我還記得在那裡附近的山上玩耍的情形。我家經營一個小賣店,賣酒和小吃。生活很簡單也很平靜。我是結婚以後,搬到別府的。那時候,日本已經在中國打仗了。我不記得早年的戰時生活有什麼困難。可是,我弟弟參加陸軍以後,情形就不一樣了,生活變得艱難了。他從軍三、四年後,在軍艦上遭到美軍襲擊陣亡。」

大野政子的弟弟是個年輕的軍官,手下有五十名士兵。大野政子的兒子大野靖男接過話繼續說:

他們都是大分兵,出征之前在大分受訓。我叔叔是在菲律賓戰鬥開始的時候抵達的。那時候,日本一直在打勝仗。不過他不久後就陣亡了。他開赴菲律賓之前就做好了陣亡準備。他們那些士兵都把手指甲和一縷頭髮放在信封裡,為了戰死以後,家人能夠記住他們。參戰之前,他們的個人物品被存放在一起,以便還給家人。可是,我們沒收到他的骨灰,可能他被炸得屍骨無存了。

因為那是戰爭早期,日本還有些秩序,從別府從軍的人,陣亡的還不算太多,我們收到了他的遺物和他準備的信封。政府還給了我們家一大筆撫卹金。幾個陸軍代表把我叔叔的遺物和一個小盒子送到我們家來。他們說盒子裡是我叔叔的遺骨。我是個好奇的孩子,想看看我叔叔的骨頭。

趁人不備,我打開盒子,可是裡面只有一張紙,寫著他的名字。我們只好把盒子拿到當地寺廟舉行喪禮。鄰居和親朋好友一起製作了一個石碑紀念他。日本的傳統是每年都要掃墓。直到現在,我們每年都到廟裡去,請和尚為他誦經。

終戰多年以後,別府市的退休公務員和泉徹承認他心裡一直埋藏著一個秘密:

昭和十七年十月(1942 年),我在松山市的西部第 62 部隊服役,接到命令, 與數十名戰友到廣島縣宇品港,領取陣亡將士遺骨。遺骨裝在附有名牌的木箱中,是南方戰場的犧牲者。遺骨的狀況反映著戰場的實際情形。在戰場後方的野戰醫院死亡的遺骨,是整潔的白骨,小心地按骨骼的順序安放在木箱裡。隨著戰線的推進,遺骨變成烏漆墨黑的;而再前推到火線,大概連遺骨也沒有,只有保存死者的印章等簡單的遺物。

有一個木箱中沒有遺骨,只有一個空罐頭,裝了一些蠟質的東西,裡面浸泡著什麼奇怪的東西。仔細一看,原來是人的小指,從指根處切下來的。從更前方的戰線來的遺骨,就是一個空箱子了。

問題是怎麼處理這些空箱子。想一想遺屬的心情,給他們一個空箱子,實在說不過去。我們商議,既然陣亡者都是上戰場時發誓同生共死的戰友,那麼雖然不是親人,也可以接受其他陣亡者遺屬的供奉。讓遺屬傷心的事,也會讓陣亡者英靈不安。於是,我們決定把其他箱子中的遺骨分一些過來。我們為了這欺騙遺屬的行為而顫抖,用發抖的手把陣亡者的白骨分到那些空箱子裡。

這麼做對不對?我至今不能肯定。也許一輩子,這傷口都會在心靈上。那次和我一起領收遺骨的戰友已經在沖繩戰役中玉碎,他們的遺屬沒有得到一片遺骨。

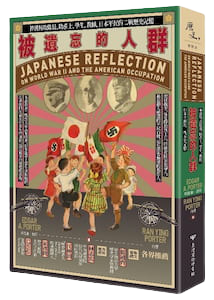

作者埃德加‧波特和冉瑩夫婦,訪問了超過四十位在地耆老,他們當年是學生、教師、助產士,甚至是神風特攻隊隊員,並且結合大分縣各地檔案館豐富的報刊、民眾回憶錄,重建了這段彌足珍貴的歷史記憶,讓我們得以一窺當時人們在戰爭下的日常生活,以及面對戰爭的心境與態度。