1986 年 12 月 13 日,一群鮮少踏出家鄉與日常生計的鹿港鄉親,十分難得地雇了臺遊覽車,做伙出門遊覽,暫時擺脫他們日復一日的沉重農忙。當警察關心起行程,這些阿公阿嬤邊熱情地拿出饅頭水果,邊答覆要去南部刈香。

然而,車子開出田庄後,卻默默地往臺北的方向開去。這些人的第一站,是中正紀念堂。雖然看似只是毫無目的的觀光、散步,但這些上了年紀的鄉人,卻「不約而同」地走向總統府。

那是個晴朗的午後,熾熱的陽光讓整座城市慵懶、昏昏欲睡了起來,但對於這群習慣在正午烈日下勞動的人們來說,這成了絕佳時機。他們「散步」到了總統府前的介壽公園後,突然人手一張地紛紛拿出以黑底、白色顏料寫著大大「怨」字的牌子,毫無憂懼地站到了後來衝出來的成排憲兵與三零步槍前。

在戒嚴的年代裡,美麗島事件、江南案的餘威仍震撼著島嶼,但這群來自彰化鄉村的中老年人的「臺北散步」,卻意外地成為沉悶社會的一聲春雷,成了第一群打破了軍警監視、直搗蔣家政權禁區、走上「凱道」的抗議者。

這些樸實的漁民、農民、木工、養鰻業者、學校老師之所以站上社運前線,是始於那則美國杜邦公司將到鹿港設廠的消息。七○年代以來的工業發展,隨之讓環境汙染在臺灣各地滋長,鎘米、農藥、化學藥劑外洩,讓過往靜謐、悠然的鄉村漸漸變調。

那時已結束美國愛荷華大學的國際寫作計劃,回到家鄉彰化溪州的詩人吳晟,回憶在某場反杜邦說明會現場,看著突然出現的無數站崗、檢查的警力,以及那些前來聲援的大學生、學者,微妙的感受裏摻雜了些許無奈與沉痛,這也讓他不禁慨歎:「以繁榮為美名,就可以任意破壞環境,付出可能毀棄臺灣的慘重代價嗎?」

被怪手、煤灰遮蔽的吾鄉印象

晚霞仍然殷勤的送別

在同伴越來越稀少的馬路上

而我們望見

城市的工廠、工廠的煙囪、煙囪的煤灰

隨著一陣一陣吹來的風

瀰漫吾鄉人們的臉上-〈木麻黃〉,1975

1970 年代,臺灣社會面臨著劇烈的轉變。除了退出聯合國、與美國斷交等波瀾之外,高速發展的經濟成長與產業轉型,更讓地方社會面臨著巨大的挑戰──各地的工廠、加工出口區在為臺灣帶來近 10% 的 GDP 之餘,也帶來了各式的污染、勞資糾紛、貧富差距,而大量湧入臺北的城鄉移民,也加速了農村的凋弊。

城市文明的黑手,漸漸伸入了位處資本邊陲的淳樸鄉村。花花綠綠、眼花撩亂的鞋款,以及電視機、擴音器、機車與閒暇的想像,不知不覺地形塑出新的社會風貌,吳晟感嘆「處在私慾不斷被誘發,大家急急惶惶爭逐奢華的這個時代……若任其膨脹、任其氾濫,淹沒了公眾道義,如此虛浮的畸形繁榮,帶給人類的便利,必難補償帶給人類的危害」。這些對於環境、生態問題的擔心,以及資本主義與工業化對於家鄉農人的衝擊,也成了他的作品中時常可見的焦慮與哀嘆──「不在意遠方城市的文明/怎樣嘲笑,母親/在我家這片田地上/用一生的汗水,灌溉她的夢」。

「自從吾鄉的路,逐漸有了光采/機車匆匆的叫囂/逐漸陰黯了/吾鄉恬淡的月色和星光」吳晟筆下的〈路〉這首詩,因那台騎進鄉間小路的機車煙塵而逐漸黯淡下去的,彷彿就是三十多年前呂赫若筆下那輛不再有人聞問的牛車;將近十年後,他又寫下一首〈制止他們〉,更加直白、激烈的控訴人們對於鄉土的破壞:「我們不再為你坎坷的昔日而悲嘆/但你或將面臨的災難/我們不能不焦慮/那麼多不肖的子孫和過客/只顧攫取私利/不惜瘦了你、病了你/我們怎能不痛心」、「唏噓安慰不了你的憂愁/皺眉挽救不了你的苦痛/若是你的骨骼、你的血脈、你的肌膚/一再遭受破壞/你還能稱為美麗之島嗎」。

除了這些經濟成長背後遺下的陰影,人心惶惶的戒嚴高牆此際竟也透出了隱微的隙縫。在 1980 年代到來前夕,與美國斷交及美麗島事件這兩起風暴,彷彿預示了下一個動盪且翻轉的年代──民眾紛紛捲起袖子「自力救濟」,根據政治學者吳介民的統計,在解嚴前後的六年間(1983-1988),全臺共爆發 2894 件集體抗議行動。

始終關心土地故鄉與社會情勢的吳晟,因而在一封寫給友人的文章裡,激昂地聲稱:「這滿腔悒積的悲憤憂急,除了化為抗爭行動,還有更好的辦法嗎?還靜得下心安坐書房裡寫那『軟弱無用的詩句』嗎?」

在刀槍和強權之前

說真心話,是要遭殃的

即使抗議

也要深深隱藏在心中

孩子啊!阿爸却多麼希望

你們有什麼話要說

就披肝瀝膽地說出來

不要像爸爸畏畏縮縮

成為鄉土的化身

談起吳晟關於詩的開始,最早可推至他國中階段。但要說他正式地被詩壇接受,或許是在 1975 年。那時,40 幾歲的詩人獲頒第二屆「中國現代詩獎」,許多人也因此第一次讀到他的詩作。

詩集《泥土》在 1970 年代末的出版,將他鄉土詩人的地位推至最高點──甚至是後來在鄉土文學論戰中,因為〈狼來了〉一文將鄉土文學批為「工農兵文學」而引起諸多爭議的余光中,也對吳晟稱讚有加,更在該篇文章中推崇吳晟為鄉土文學的「藝術成就」榜樣。

在論戰你死我活的時刻,詩人卻倖免於難,還能悠然地在瘂弦主持的《聯合報》上發表〈負荷〉一詩(這也在幾年後被選入教科書):

阿爸每日每日地上下班,

有如自你們手中使勁拋出的陀螺,

繞著你們轉呀轉;

將阿爸激越的豪情,

逐一轉為綿長而細密的柔情。

就像阿公和阿媽,

為阿爸織就了一生

綿長而細密的呵護。

孩子呀!阿爸也沒有任何怨言。

只因這是生命中

最沉重

也是最甜蜜的負荷。—〈負荷〉,1977

他儼然成為了當時詩壇中鄉土的化身,一筆一畫都是中部農村的風物,恍惚中似乎可以清晰感受到稻田、雨水、清澈溪流與泥壤的觸感與氣味。有時,他寫下「一束一束金黃的稻穗/和著安分守己由天安排的一生/晃呀!晃呀!晃呀/晃著吾鄉人們/豐收的夢」這樣動感而斑斕的詩句,有時卻又顯得過於老實、真誠得略顯愚騃:「安安分分握鋤荷犁的行程/有一天,被迫停下來/也願躺成一大片/寬厚的土地」。但無論如何,仍不減損他作品的深刻、質樸,以及那股對於家鄉的熱忱與愛戀。

後來,他應旅美作家聶華苓的邀請,前往美國愛荷華大學展開為期幾個月的國際寫作計畫(International Writing Program),成為中華民國與美國斷交後第一位赴美的作家。這個計畫提供來自世界各地的作家一個切磋、交流的機會,臺灣曾受邀的有如陳映真、鄭愁予、余光中、白先勇、王文興、楊逵、楊牧、向陽等人,而進來有研究顯示這個計畫的經費其實來自美國中情局,作為文化冷戰布局的一環。

由於偶會發表一些「激進」言論或出席黨外的活動,當時的吳晟早已在情報單位紀錄有案。而他之所以能在輾轉收到鄭愁予的邀約信件後,越過重重刁難、成功出國與會,有賴貴人相助,在政府部門間疏通、遊說。但他從沒想到,這趟以文學之名的美國之旅竟會徹底地改變他的認知。

不僅讓他重新反省自己與文學的關係,也讓他重新審視在臺灣的獨裁政權與那些關於中國的神話──那些過去他經歷的那些威權崇拜、家國苦難與認同,原來很大一部分純屬虛構,多麼鋪天蓋地的震撼。此般真相竟得遠赴千里之外的異國才能獲悉,真是莫大的諷刺。吳晟回憶這一切,猛烈如「惡浪般沖亂了我原本平和並充滿希望的思想世界,甚至對文學的單純信念,也逐漸崩潰」。

不是異國的公寓特別淒清

孤單的燈光下

翻讀在家鄉橫遭封鎖的資訊

竟禁不住全身抖顫

眼淚,禁不住涔涔而落

我不願意相信

掀開繁榮的驕傲外衣

家鄉竟潛伏那麼深的病症

揭開安定的假象

家鄉竟隱藏那麼重的壓迫

在風起雲湧的的八○年代,擱筆反思

曾以狗為喻,諷刺戒嚴的安穩只不過是對異議聲音抹消的他;[1]偶爾參與黨外活動、為黨外人士助選,曾多次被情治單位盯上的他;在美麗島事件後,當作家友人王拓、楊青矗被逮捕時,奮不顧身地與小說家洪醒夫一同奔赴臺北,響應旅美作家陳若曦、小說家陳映真與黃春明等人召開的營救大會的他,卻在社會運動風起雲湧的八○年代暫時擱下了筆桿。

他憶起緣由,一時卻也難以理清這時刻的無力,那時的他「對文學非常失望、對自己非常灰心,對紛擾的世事非常厭倦……是由於環境因素呢?或是內心深受什麼激烈的衝突、挫折呢?」

整整齊齊畢竟是好的

至少至少,免於紛歧,有礙觀瞻

所以,我家的主人

修了又修,剪了又剪

不容我們的手臂,隨意伸舉

自從被移植為籬

昔日優游的歲月哪裡去了?

因為,我們是微賤的植物

我家的主人,從未在意

在黑暗的土裏,我們的根

怎樣艱苦的伸展

怎樣緊密的交結—〈月橘〉,1975

研究者大多認為是《一九八三台灣詩選》事件影響了他。這年他受前衛出版社之邀,選輯可以代表當年度的詩作,而吳晟當然基於自己的文學觀與理念選入不少「政治詩」,舉凡以政治犯、林義雄滅門血案,或勞工、老兵、原住民處境及環境議題為主題的作品,都被他選進這本書中。

但這卻引發部分文壇人士的不滿,抨擊這些詩作「專門暴露社會黑暗面、故意向周遭的人傳播細菌」、「我們不能再容忍這些社會主義的符咒,把文藝界的夥伴蠱惑得神智不清,任其擺佈,做出傷國害民的事而不自知」,認為這些政治詩並非文學,而是有挑撥、分化社會的目的。

這是一個連在標題冠上「臺灣」,都可以被大做文章的年代。儘管 1983 這年,7-11 在臺灣開設了第一家門市,兩大報文學獎分別頒給了白色恐怖題材與香港作家的作品,黃春明小說《兒子的大玩偶》改拍成了電影;但同時,這也是寫下〈龍的傳人〉的詞曲創作者侯德健奔向另一個中國後,這首歌隨即遭禁的年代;在巴黎以《日據時代台灣共產黨史 1928-1932》獲得博士學位的盧修一,回臺後卻因為史明的牽連而下獄的年代。

這些攻訐與紛擾,讓吳晟逃離文壇了好一陣子,不願面對這起「顯然是『鄉土文學論戰」的延續、翻版」的刻意抹黑。

甚至急於切斷

和這張地圖的血緣關係

孩子呀!你們莫忘記

阿爸從阿公笨重的腳印

就如阿公從阿祖

一步一步踏過來的艱苦

以詩為武器,護臺灣

隨著 21 世紀的到來,詩人對於社會的關心依然熱烈,從世紀末的反六輕運動到2010年的反國光石化,幾乎涉及家鄉的議題皆無役不與,他這麼擔憂地寫到:「你問我順遂近乎圓滿的/晚年,還有什麼不足/為何四處奔走/聲嘶力竭地呼喊/每一個腳步,掩飾不住急切」。

從水田到海濱,吳晟的腳步從未停過,一如既往地繼續在濁水溪畔耕種、抗議、思考、創作。在以開發為名的巨輪前,他一次又一次地踩進泥壤,以詩為武器……

這裡是河川與海洋

相親相愛的交會處

招潮蟹、彈塗魚、大杓鷸、長腳雞

盡情展演的濕地舞台

白鷺鷥討食的家園

白海豚近海迴游的生命廊道

世代農漁民,在此地

揮灑汗水,享受涼風

迎接潮汐呀!來來去去

泥灘地上形成歷史

稍縱即逝的迷人波紋

這裡的空曠,足夠我們眺望

足夠我們,放開心眼

感受到人生的渺小

以及渺小的樂趣

這裡,是否島嶼後代的子孫

還有機會來到?

名為「國光」的石化工廠

正在逼近,憂傷西海岸

僅存的最後一塊泥灘濕地

名為「建設」的旗幟

正逆著海口的風,大肆揮舞

眼看開發的慾望,預計要

封鎖海岸線,回饋給我們封閉的視野

驅趕美景,回饋給我們

煙囪、油汙、煙塵瀰漫的天空

眼看少數人的利益

預計要,一路攔截水源

回饋給我們乾旱

眼看沉默的大眾啊,預計要

放任彈塗魚、放任招潮蟹、放任長腳雞

放任白鷺鷥與白海豚

甚至放任農漁民死滅

只為了繁榮的口號

這筆帳

環境影響評估

該如何報告

而我只能為你寫一首詩—〈只能為你寫一首詩〉,2010

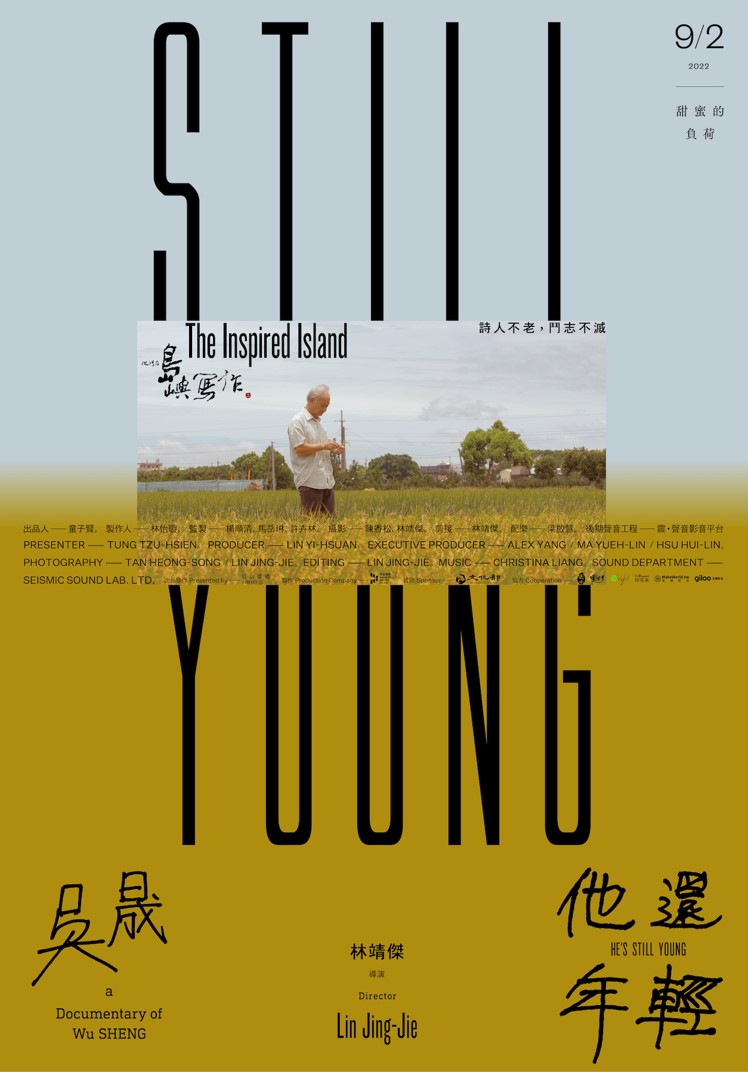

《他還年輕》

𝙃𝙚’𝙨 𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙔𝙤𝙪𝙣𝙜

1972 年,吳晟在《幼獅文藝》雜誌發表了12首《吾鄉印象》詩作,對土地的不捨吶喊與對農村的真摯情感,讓臺灣鄉土文學從此有了明確面貌。吳晟詩集《泥土》《他還年輕》、散文集《農婦》《筆記濁水溪》等作品,書寫對土地的深深愛戀與憂傷,同時又極具批判。他以保護環境為職志,自詡為入世的社會型作家,用實際的社會參與,重新定義詩人的界線。

紀錄片《他還年輕》自 2017 年起,以超過三年時間長期駐點的拍攝策略,跟著吳晟穿梭彰化鄉間、踏查濁水溪生態,亦飛住美國愛荷華回憶參加寫作班心情,至溫哥華拜訪亦師亦友的作家瘂弦,動人呈現吳晟與家庭、友人間的情感流動與影像語言。本片拍攝期間恰逢〈負荷〉的主人翁、也就是詩人的女兒吳音寧因北農事件遭受攻擊,這期間,詩人無法寫詩,只能在面對生命最大挫折與衝擊中,勉強於谷底執筆記錄事件始末,寫成《北農風雲》一書。本片紀錄了詩人這兩年多的心情轉折,從憤怒、焦灼、挫敗、掙扎、到重生與昇華,遂見證了詩是濁世最終的救贖。

▲電影預告:https://reurl.cc/0XjzeM

▲電影預售票:https://bit.ly/3bAAGPR

- 吳晟,《泥土》。臺北,遠景出版社,1979。

- 吳晟,《吳晟詩選1963-1999》。臺北,洪範出版社,2000。

- 吳晟,《吳晟散文選》。臺北,洪範出版社,2006。

- 吳晟,《他還年輕》。臺北,洪範出版社,2014。

- 范綱塏編,《巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30周年紀錄文集》。臺北:人間出版社,2016。

- 吳介民,《政體轉型期的社會抗議──台灣1980年代》,臺大政治所碩士論文,1990。

- 施懿琳,〈從笠詩社作品觀察時代背景與詩人創作取向的關係──以《混聲合唱》為分析對象〉,《笠》第226期(台北,2001),頁57-96。

- 蕭阿勤,〈世代認同與歷史敘事:台灣一九七○年代「回歸現實」世代的形成〉,《台灣社會學》第9期(臺北,2005),頁1-58。

- 林明德,〈鄉間子弟鄉間老──論吳晟新詩的主題意識〉,《國文學誌》第10期(彰化,2005),頁27-56。

- 吳孟昌,〈吳晟鄉土散文(1979-1989)析論:一個文學社會學的視角〉,《國文學誌》第18期(彰化,2009),頁123-146。

- 吳淑慧,〈跨越回返愛荷華〉,《全國新書資訊月刊》148期(台北,2011),頁30-32。

- 蔡明諺,〈吾鄉印象與鄉土文學:論七○年代吳晟詩歌的形成與發展〉,《台灣文學研究》第四期 (台南,2013),頁167-198。

- 張俐璇,〈雙面一九八三 -試論陳映真與郭松棻小說的文學史意義〉,《台灣文學研究學報》第25期(台南,2017),頁219-249。

- 吳晟,〈王拓與我 追憶我們的時代〉,《聯合報》,2016年11月16日,D3版。

- 周馥儀,〈運動前線的農民、詩人與知識分子:吳晟〉,《新新聞》,2012年5月9日。

- 陳之嶽,〈中情局資助愛荷華寫作計劃曝光〉,《風傳媒》,2014年11月19日。

- 吳晟,〈只能為你寫一首詩〉,環境資源中心。