研究歷史、了解歷史有一種方法,就是在收集到足夠的背景資料後,深入歷史人物的內心,基於當時的環境與條件,從他、她或他們的角度思考問題,自問:「如果是我(我們),會怎樣想?怎樣做?」北魏孝文帝四九○年親政以後的所作所為,如果用這種方法理解,將不難體會他決策時的思考方式,找出他在僅僅九年之間施展出如此大動作,又遷都又漢化又南征的原因。

四九○年馮太皇太后去世,孝文帝拓跋宏親政,那年他二十四歲。對於這個年紀還輕,但已在祖母身邊實習了十九年的皇帝而言,自己終於能實際掌控政治權力,大展鴻圖的機會來了。當時他所面對的環境是:

第一,北魏到孝文帝時,南方國境在淮河一線,長城以南約占全國疆域的一半,而且農業發達,人口密集,成為帝國的重要部分。從山西北部的首都平城發號施令,統治這片以漢人為主的土地,雖然並非不可能,但終究有其不便。過去建都平城在戰略上的理由,是此地接近蒙古草原,以此為基地,隨時可以抵禦新興草原民族的侵擾。拓跋部南下時,原居住地空虛,後起的柔然部趁機填補其空缺,轉趨強大。

同屬鮮卑族的柔然在北魏建國時強盛,屢次威脅北魏的北方邊疆,北魏不得不將軍事與政治中心放在平城,隨時出兵對付。然而經過數十年的努力,北魏屢次擊敗柔然,到孝文帝時,柔然已經不構成嚴重問題。北方邊疆大致平定後,北魏對外戰爭的焦點改為南方邊疆,國家的重心也變成長城以南地區,平城的戰略地位大不如前,其不便之處則漸漸顯著。這種狀況必須因應。

第二,北魏南方的國界已經拓展到淮河岸邊,深入南方後,戰場的地理環境是江河縱橫,城池林立,北魏面對南朝的戰爭型態,變成不再是大草原上兩軍以騎兵對決,而是攻城與守城之爭。這種戰爭型態曠日持久,攻方必須不斷投入糧食、武器與補充兵源,守方則城內堅守待援,後方另派軍隊解圍,以求內外夾擊致勝,故不論攻守,都是後勤基地與戰場間的距離越短越有利。

又因戰場情勢隨時可能改變,指揮官與第一線之間、前線指揮官與中央領袖之間的聯繫溝通甚為重要,在當時訊息傳遞仍然很原始的狀況下,中央與前線溝通所需的時間越短越有利。北魏的主要糧食產地與人口密集區在今日的山東西部、河北中南部到河南北部一帶,可以就近向南支援淮河戰場;然而北魏的首都在山西北部的平城,距離淮河前線遙遠,交通不便,訊息傳遞需時甚長,皇帝如果希望迅速掌握戰爭狀況,隨時適切調動後勤支援,只有御駕親征,太武帝拓跋燾就是如此。

所以北魏假使只想與南朝隔著淮河並立,則建都平城尚可,要是想消滅南朝,統一天下,則應該將後勤基地與決策中心合而為一,作戰效率必然大增。這點必須考慮。

第三,孝文帝時首都平城仍是政治中心,有大量非生產人口聚集,如皇家成員、宮女、宦官、貴族、官員及其家屬、駐防軍隊等,平城附近氣候寒冷,平地不多,農業生產條件並不好,還常發生自然災害,無法充分供應首都糧食與日用品的需求,只有從山東至河南的產地向北輸送,其運輸成本很高。尤其在與南朝作戰時,軍情緊急之下,首都的供應也不能停止,變成必須同時向南、向北兩線輸送,會造成運輸成本大增,運輸工具與人力調度困難。這個問題必須解決。

第四,北魏太武帝拓跋燾南征勢如破竹,卻在長江邊自動北返,表示單憑鮮卑族的騎兵,並不足以消滅南朝,一統天下。那麼,聯合其他胡族共同出征如何?前秦苻堅曾嘗試組成五胡聯軍攻打東晉,結果非但失敗,其他四胡的軍隊趁機調轉槍口,還成為他的掘墓人。由此看來,若欲做整個中國的主人,只有使用漢人的方法,才能征服漢人的土地,更深遠、更全面的漢化遂成為必須。

然而平城接近塞外,做為北魏這個鮮卑國家的首都,城內及周遭住有大批鮮卑貴族,對於過去北魏政府提拔漢官、推展漢化的政策,許多鮮卑人早就不以為然,深恐因此失掉權勢地位,常伺機反撲,崔浩之死就是他們反撲的結果。

全面漢化的做法必然損及鮮卑貴族的自尊心與既得利益,在平城那個鮮卑保守氣氛濃厚的地方進行,不但反對者眾,事倍功半,困難無比,甚至保守派還可能謀劃出弒君的陰謀。北魏歷史中不乏弒君的先例,有心人再幹一次,也不是不可思議。

那麼,究竟應該怎麼辦?

分析至此,一個可以解決所有問題的答案已經呼之欲出:遷都。

遷都洛陽

北魏孝文帝在太和十七年(約當四九三年,以下同)七月啟動遷都洛陽計畫,這並非明白發布詔書,公開辦理,而是在精心布置下,運用政治權謀的祕密運作。孝文帝先下令建造黃河浮橋、立太子、戒嚴,做足親征南方的姿態,然後在平城召集群臣,義正詞嚴地宣布討伐南齊,親自率領三十多萬大軍南下。

出發時有臣下建議皇上攜帶一些宮女同行,孝文帝下詔說戰爭期間不近女色,公開嚴詞拒絕,這等於宣布皇帝本人把所有女眷留在首都,全體將士當然要比照辦理,間接表示大家仍然在平城安家落戶,用以隱藏遷都的企圖。

大軍南下,渡過黃河,抵達洛陽。此時恰逢秋雨連綿,道路泥濘,行軍困難,孝武帝仍然披甲戴盔,騎馬出營,擺出繼續親征的架式。群臣攔住馬,叩頭請求不要再進兵,孝武帝才停止南征。這是不是另一場安排好的政治秀不得而知,但如此一來,這次浩浩蕩蕩的「南征」變成一場仗也沒打,孝文帝宣布解嚴,築壇稟告祖宗決定遷都,這才將此行真正的目的曝光。

此後孝文帝巡視黃河以南地區,轉到鄴城,在此地新建的行宮中舉行太和十八年(四九四年)元旦大典,顯然在評估究竟要選擇洛陽或鄴城做新首都,閏二月才回到平城。在舊都他先召見留守群臣,說明遷都的計畫,又到西北邊區巡視一圈,撫慰守邊將士,安定邊區人心,再回到平城後,於十月份正式下令遷都洛陽。總計遷都的布署與實行費時將近一年半,從孝文帝如此苦心孤詣地規劃與按部就班地執行,可見這是多麼重大的事。

遷都洛陽的確重大,它是一場政治賭博。

一場用國家民族下注的豪賭

對於孝文帝、鮮卑族與北魏政權來說,定都洛陽是冒著極大危險的舉動。

由於在當時的北魏帝國中,鮮卑族僅占人口的少數,拓跋氏更是鮮卑族中的少數,這樣少數的統治者在深入漢人地區的洛陽建都,距離塞外草原非常遙遠,一旦占人口絕對多數的漢人集體造反,在洛陽的鮮卑人將被層層包圍,絕無逃出的可能。五胡十六國時期,三五○年發生的「冉閔屠胡」事件使鄴城的胡人遭集體屠滅,距離當時並不遙遠,胡人都該記憶猶存。太平天國革命時,一八五三年攻下南京,天王洪秀全下令懸賞殺滿人,果然南京城的滿人無路可逃,很快全部被殺光,是另一個很好的例子。

中國歷史上北魏以後的金、元、清三個外來民族朝代有兩項共同的特色,一是至少統治黃河流域,即半個傳統中國領域,這與北魏相同;二是只要沒有來自更北方的威脅,就始終都建都於北京,只有金朝末年在蒙古威脅下才遷都汴梁,建都北京卻與北魏孝文帝的做法背道而馳。

北魏以後,三個不同時代的外來民族在中原建立王朝時竟有不約而同的考慮,實際上基於一個共同的原因:在中原地區相對於漢人,本族人口處於絕對少數,因此統治中原必須做最壞的準備。北京距離長城很近,萬一漢人全面反叛,實在無法抵擋時,皇帝、皇家與重要族人可以迅速撤退到塞外,徐圖再起,不致淹沒在漢人的大海裡,全體死無葬身之地。

這種沿用幾百年的政策在元代末年實際發生作用。當一三六八年朱元璋派遣的兩路北伐大軍勢如破竹,即將衝抵元的首都大都(今北京)時,元朝在中國的最後一任皇帝順帝率領后妃、家屬與蒙古貴族打開大都的北門,及時逃到內蒙古。至此明朝雖然推翻蒙古統治,但並未消滅蒙古人,隨後雙方以長城為界,塞外的蒙古人仍然能夠與明朝持續對抗兩百年以上,一四四九年還有能力在土木堡一戰中大敗明軍,俘虜明朝的皇帝英宗。

北魏建國之初,在長城以南只擁有山西北部,地盤不大,沒有上述的顧慮,建都平城是自然之舉。到孝文帝時北魏已經擁有黃河流域數十年,但仍未遷都,也未始沒有上述的考量。所以北魏孝文帝遷都深入漢人地區,可說是在進行一場政治豪賭,押上的賭注是北魏的國運、鮮卑的族運和他自己的性命,賭這樣做能迅速將北魏轉變成中原國家,取得中國的正統地位,進而消滅南朝,統一天下。

這場自斷退路的豪賭等於自廢壓箱底武功,顯然只可以贏,不可以輸。遷都洛陽後,北魏中央政府已深入漢人地區,失去一旦漢人全面反叛,可隨時撤往塞外的彈性。在這種前提下,必須追求於最短時間內取信於漢人,讓中原地區的漢人很快認同這批南遷的鮮卑人,以求從此泯滅族群界線,雙方水乳交融,合作建立新魏國,其做法就是漢化,而且必然是激烈的極端漢化、迅速漢化。總之,孝文帝既然必須在短時間內徹底改變鮮卑舊風俗、舊習慣,將鮮卑人改造成漢人,以求儘快融入漢族,則漢化勢必走向極端,採取無條件、無退路的孤注一擲全盤漢化政策。

無條件引進文化並全面採用的事例在古今中外歷史上十分罕見,通常一個政府決定引進外來文化,大多不會拋棄本身文化。十九世紀後期全世界非西方地區都面臨排山倒海而來的西方勢力,許多國家、民族被迫採取學習西方的政策,但大致都不願放棄自己原有的文化,於是產生文化妥協現象。這種文化妥協的表現,在中國是「中學為體,西學為用」、「新思想,舊道德」等,在日本是「和魂洋才」、「東洋道德,西洋藝術,精粗不遺,表裡兼該」等,在奧圖曼土耳其、印度、泰國等地也出現過類似狀況。所以北魏孝文帝的漢化做法,是歷史上極其特殊的案例。

孝文帝決定將北魏置之死地而後生,遷都南方後,還必須選擇新首都地點。

以當時的情況看,從歷史聲望、地理環境、城市規模、人口數量及組成、經濟條件、軍事條件等因素考量,候選地不出鄴城、洛陽二處。鄴城(今河南臨漳)位居河南北部,黃河北岸的支流漳水邊,附近是大平原,農產豐富,漳水可通航,交通便利,自三國時期起就是華北重要城市,五胡十六國時的後趙、冉魏、前燕都曾建都於此,在南北朝時期,許多北方漢人世家大族也聚居於此。

洛陽則位居黃河南岸的支流洛水穿過的洛陽盆地中,腹地較小,經濟條件遜於鄴城,但歷史聲望高超,是西周陪都、東周、東漢、西晉首都,做為中國政治中心之一已有千年。也就因為如此,洛陽地區戰爭頻繁,屢次遭受兵火的破壞,當時人口反而不多,世家大族也少。

依此分析,鄴城在經濟、人口等方面領先,面對南北戰爭也比較安全;洛陽則在歷史聲望上是不二之選,卻因位居黃河南岸,暴露在南朝攻擊範圍內,是一個進可以攻,退卻不可以守的位置,兵法上真正的「死地」。

北魏孝文帝以前,洛陽曾在三五六年東晉桓溫北伐、四一六年劉裕北伐、四三○年南朝宋文帝北伐時三次被南方攻下,孝文帝以後,五二八至五二九年也曾被南梁的北伐軍占領過孝文帝應該不會不明白洛陽軍事地理位置的特性,仍然選擇在洛陽建都,代表他確實胸懷大志,要做全中國的領袖,在處理國家大政上凡事敢作敢當,充滿積極主動精神,在制定國家戰略上放棄防禦思考,選擇背水建都,自居死地,採取全面攻勢政策。

自從東晉、五胡十六國時期以來,世家大族不分南北,大致傾向以保持本家族的政治、經濟、社會與文化地位為考量重點,並不樂見南北雙方的局勢發生重大變化。北魏孝文帝追求統一必定導致積極南伐,這從他不選擇比較安全,也是世族根據地的鄴城建都可以看出,這樣一來,其實並不符合北方世族的家族利益。

所以《魏書》記載孝文帝巡視鄴城時,當地漢人世族對遷都洛陽都不贊成,迫使孝文帝在四九三~四九四年間四度前往鄴城與他們溝通,他們的態度仍未改變。這應該也是孝文帝最後捨棄鄴城,選擇洛陽的原因之一,畢竟任何政治領袖都不希望首都的地方菁英處處跟自己過不去。

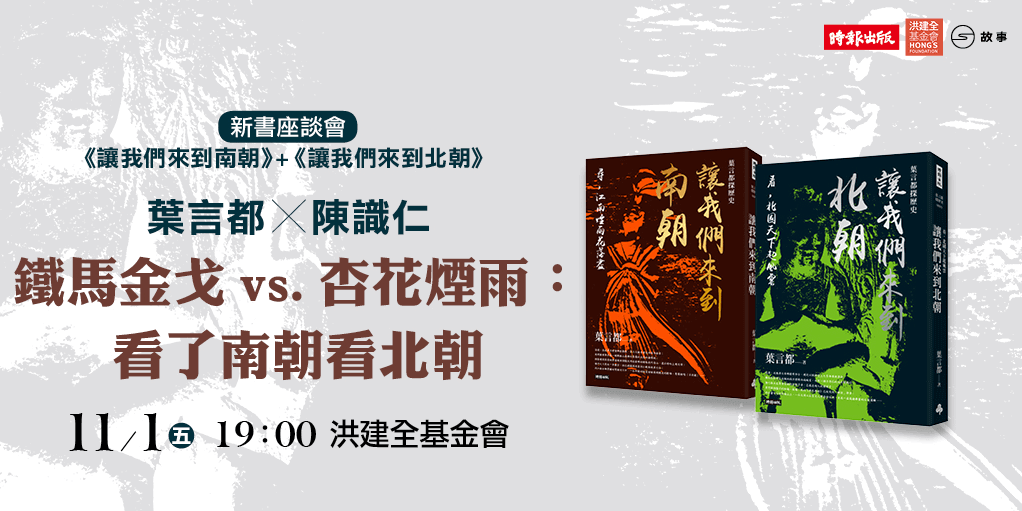

鐵馬金戈vs.杏花煙雨:看了南朝看北朝 葉言都 X 陳識仁

時間:2019/11/1(五)19:00-21:00

地點:洪建全基金會(台北市羅斯福路二段9號12樓)

主講人:葉言都 歷史學博士

與談人:陳識仁 (歷史學博士、輔仁大學歷史學系副教授兼系主任)

請上網報名:https://is.gd/oQrAYC

時報藝文版粉專活動網址:https://is.gd/KNkXqp

.png)

魏晉南北朝,一個夾在秦漢帝國與隋唐帝國之間,被學者形容為「歷史曲線兩次高峰間的低潮」,在傳統的治亂史觀之下,被當成是一段只有戰亂、複雜難懂又沒有光彩的年代,因此在歷史課上,不是完全被漠視,就是被三言兩語簡單的帶過。

然而,它卻是一個政治大分裂、文化大碰撞與民族大融合的時代,有帝王有權臣,有才士有名將,有陰謀和戰爭,有詩賦與兵法,精彩絕倫,也因此成為知名影視作品:《蘭陵王》、《瑯琊榜》、《楚喬傳》等,皆取材自南北朝。

在這套《讓我們來到南朝》與《讓我們來到北朝》的真實歷史書中,作者葉言都,將帶領讀者,當個穿越時空的旅人,俯瞰那個令人驚心、驚異又驚豔的時代。