從日治時代起,高雄市便和「重工業」這樣的標籤脫不了關係。高雄市 2022 年溫室氣體排放量為 5235 萬噸,其中工業就佔據 80% 的排放[1],這也意味著高雄市的減排碳願景,注定是會和這座城市賴以維生的產業摩擦出火花。從中央官員到地方首長,都承諾未來要移轉低附加產值的重工業,並逐步朝高附加產值的科技業發展。重工業的退場轉型已成為高雄市的淨零趨勢,未來要如何走向更永續的道路,更是一大挑戰。

高雄的重工業區並不少,例如大發產業園區、林園石化工業區、大林蒲的臨海工業區、已關閉的中油高雄煉油廠等,處處都是在 20 世紀中後期興建的,但重工業的發展可追溯至日本殖民時期。1930 年代,高雄因中日戰爭需求而興起的軍工業,成了南台灣的重要軍需基地。到了 1970 年代,十大建設推動高雄成為重工業重鎮——中船高雄總廠(今臺灣國際造船)、高雄大煉鋼廠及石油化學工業等落戶高雄大社、林園,帶動高雄港貨運量飆升,吸引大量人口遷入,讓高雄成為臺灣南部的工業樞紐。

中油公司高雄煉油廠(Source:國家文化記憶庫,高雄市立歷史博物館/CC BY 3.0)

後勁:二十五年的遷廠等待

直到 2015 年 10 月,高雄煉油廠內最後六座工廠結束生產,成為高雄市重工業退場的里程碑之一;而這一年,正好是聯合國提出「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)的一年。隨著石化工廠的關閉,似乎高雄市已經趕上了永續發展的趨勢,但實際上,高雄煉油廠的關閉並非是一蹴而就的決定,還得追溯到 1990 年——當時政府許下承諾:25 年後關閉高雄煉油廠。

高雄煉油廠原為日本殖民時期的第六海軍燃料廠,1946 年國民政府接收後改名。在美國援助下,1968 年中油建設了臺灣首座輕油裂解廠「一輕」,揭開了高雄石化產業發展的序幕;隨後「二輕」、「三輕」等也相繼設立。80 年代後,臺灣市場自由化的氛圍繼續推動著石化業的發展。

當時間來到 1987 年 6 月時,正值解嚴前的一個月,中油更宣佈將在高雄後勁建立「五輕」。

聞到自由氣息的後勁居民們隨即站出來,以「我愛後勁,不愛五輕」為口號,反對五輕的建立,開啟了解嚴後第一場抗議。他們走上街頭,不僅是因為不願家園與高聳的煙囪為伴,更因為在這數十年的生活中,刺鼻的氣味、突如其來的異常聲響,已將恐懼深深烙印在後勁人的日常之中。

但後勁人堅持了三年的抗爭,卻在時任行政院長郝柏村的鎮壓下,以第二日頭條上的「五輕宣佈動工」宣告結束。但好消息是,三年抗爭的壓力也讓郝柏村不得不宣佈,高雄煉油廠將在 25 年後遷廠。

大社:遙遙無期的降編之路

經過二十五年的等待,高雄煉油廠附近的居民終於等到了結果。然而,不遠處大社工業區的居民們仍在苦盼新的轉機——這裡的居民經歷了無數工安事故與環境污染,期盼政府能兌現工業區「降編」承諾,進展卻十分緩慢。

大社工業區距離高雄煉油廠僅數公里,是十大建設中「石油化學工業」的重要一環。為了支持石化產業的中下游發展,高雄於 1975 年完成了大社工業區的建設,並將其規劃為特種工業區,專門服務石化及相關產業的需求。由於特種工業區的汙染排放程度最高,並不適宜居住,但與大社工業區僅僅一墻之隔就居住約 4 萬餘人[2],承受著來自工業區內約 31 種致癌物質的曝露風險。[3]

1993 年 4 月,大社工業區再次發生嚴重的廢氣外洩事件,導致多名居民出現嘔吐、昏迷等症狀,加劇了居民的焦慮。叠加著過去二十年來一連串的工安事件(詳於後段),在大社工業區引發了圍廠抗議。隨著政治壓力上升,4 月 13 日,時任經濟部長江丙坤與大社鄉(現升格為大社區)達成協議,承諾大社工業區和中油五輕將於 2015 年一同遷廠。1998 年,高雄縣都市計畫委員會(現高雄市都委會)批准將大社工業區從「特種工業區」降編為「乙種工業區」,並計劃於 2018 年實施這一變更。

大社工業區 1975-1993 年發生的部分工安事件[4][5]:

-

1978 年:發生氰氣外洩事件,導致楠梓地區超過 400 人中毒。

-

1983 年:大能公司發生氰化物外洩事故,造成超過千人受傷。

-

1988 年:中油大社廠發生爆炸,附近一公里內的民宅損壞嚴重。

-

1990 年:優品化學公司發生爆炸污染事件,政府承諾三年内建立防爆牆。

與高雄煉油廠具有高度依存關係的大社工業區,在五輕關閉後仍繼續運作,「配合五輕一併遷移」的承諾也被擱置。然而比起直接遷廠,將工業區規模降編的方案,即使是相對保守的選擇,在 2019 年由高雄市都委會通過,但是如今多年已過,送交內政部審議卻毫無進展。

然而,並不是所有人都在期盼降編的最後落實。原為特種工業區的大社若是降編,就意味著園區內的許多製程將無法進行,因此也會影響工業區內近萬名勞工。大社降編勞工自救會就多次上街抗議,希望僅改編為甲種工業區。

關廠之後,高科技的兩面刃

不論關廠亦或是遷廠,未來的規劃都面臨諸多挑戰。高雄市政府在重工業退場的趨勢之下,積極設法引入高科技產業,希望藉由臺積電等企業的投資支持,帶動高雄市進一步轉型。臺積電入駐楠梓產業園區(高雄煉油廠原址)後,高雄市以此作為半導體研發核心基地,提出「半導體 S 廊帶」,串聯仁武、林園以及橋頭、路竹等科學園區,希望搭建起連接高雄由北向南的半導體產業合作模式,帶動在地產業向高附加價值發展。

可高雄煉油廠的正式關閉,僅代表著產業退場的序章剛剛拉起,後續高汙重工產業的收尾工作更是一大難題。關廠次年,中油提出整治計畫,預計需要 17 年時間,直到 2033 年才能完成整治作業。但是隨著高雄煉油廠的土地變更,接手煉油廠改建的臺積電迫於壓力,將數十年的整治方案縮短至 2 年完成。[6]

然而,新興產業也同樣面臨淨零的挑戰。高科技產業並非萬靈丹,台積電等企業的進駐雖可替代部分重工業,但也存在副作用。雖然半導體產業相較於傳統製造業的空氣污染總量較低,但其製程中使用的化學溶劑處理和高能耗問題仍然存在。 因此,高雄市在推動半導體產業比重的同時,必須審慎評估科技業的能源需求及其對環境的影響,確保實現附加價值的同時,還能兼顧永續發展的目標。

重工業的綠色命題

儘管重工業在高雄市仍佔有一席之地,但為實現「2050 淨零排放」目標,高雄市政府也正積極推動重工業的產業共生模式。放眼全臺灣,2024 年 550 家排碳大戶企業中,高雄便佔據了 105 家[7]。這些仍然活躍的重工業對當地經濟發展至關重要,卻也是需要推動減碳的關鍵對象。因此,除了積極推動產業轉型外,如何針對現有重工業開發減碳技術,也是當前高雄市政府亟待解決的關鍵課題。

例如,作為煉鋼領頭的中鋼,已積極與周邊石化企業合作,推動「鋼化聯產」計畫,將鋼鐵生產過程中排放的副產物,轉化為石化業所需的化學原料,如甲醇和甲烷等,實現了生產過程中的碳回收與資源再利用,計劃在 2050 年達成商業化,並預計每年減少 290 萬噸的碳排放[8]。同樣,台塑企業在高雄仁武建設的「碳捕捉、再利用與封存」(CCUS)示範廠,每年能捕捉 36 噸的二氧化碳,並轉化為 12 噸的烷烴類產品,推動溫室氣體的再利用和低碳循環經濟。

此外,2022 年高雄市政府還成立了「產業淨零大聯盟」,目標是促進高雄市內的龍頭企業減碳,並帶動中小型企業共同推進。聯盟成員需要設定具體的減碳目標、制定減碳計劃、培養碳盤查能力,並積極研發和分享減碳技術。

儘管高科技產業的引入帶來了一定的發展動能,但我們仍不可忽視的是——工業的碳排放量仍足足佔高雄全市的 80%。在重工業未來的轉型或外移之前,它對高雄市乃至全國的影響依然深刻且重大。無論是高雄煉油廠的關廠,還是大社工業區降編的承諾,這些變革背後,都是高雄市民幾代人為公共利益的堅持與抗爭——正是生活在這片土地上的人們,推動了高污染、高碳排放的重工業轉型;遺憾的是,我們卻鮮少見到積極調節利益衝突、帶領社會發展的政策推動者。

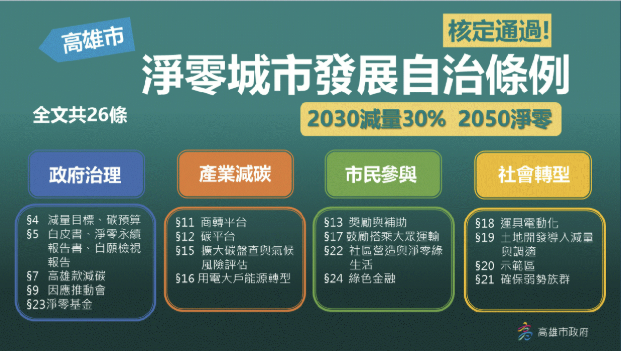

然而,2024 年 6 月,《高雄市淨零城市發展自治條例》在市議會三讀通過,成為臺灣首部地方層級的淨零法規,規定高雄市將於 2030 年減少 30% 碳排放,並在 2050 年實現淨零目標,彰顯了高雄市政府在推動淨零目標上的決心。但想要推動產業轉型和保障社會公共利益,需要執政者有更積極的行動和明確的目標,帶領市民共同努力、持續參與,發揮公權力至關重要的作用。

高雄市淨零城市發展自治條例的項目(Source:高雄市政府環境保護局)

[2]陳俊華. (2022). 大社工業區降編拖延 監委:經濟部與高市應履行承諾. 中央社,取自https://www.cna.com.tw/news/aipl/202212180080.aspx

[4]房慧真. (2019).【高雄環境難民大風吹】集體失憶的汙染歷史,大社被抹除的遷廠承諾. 報導者https://www.twreporter.org/a/kaohsiung-environment-refugee-dashe?utm_source=chatgpt.com

[5]地球公民基金會. (2012). 大社反公害運動. https://www.cet-taiwan.org/node/1459

[6]高雄市政府. (2022). 褐地重生 中油高雄煉油廠蛻變為低碳高科技產業園區. 天下雜志. https://futurecity.cw.com.tw/article/2783

[7]顏瑞田. (2024). 高雄市副市長 羅達生:高雄強打淨零產業鏈. 工商時報. https://www.ctee.com.tw/news/20240909700094-439901

[8]高雄市政府. (2024). 高雄市淨零政策白皮書. 高雄市政府

- 財團法人成大研究發展基金會. (2015). 仁大工業區鄰近區域居民健康風險評估計畫. 經濟部工業局. https://www.cet-taiwan.org/sites/cet-taiwan.org/files/%E9%99%84%E4%BB%B61_%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%8D%80%E9%84%B0%E8%BF%91%E5%8D%80%E5%9F%9F%E5%B1%85%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A8%88%E7%95%AB%28%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%88%90%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83%29.pdf

- 陳俊華(2022)大社工業區降編拖延 監委:經濟部與高市應履行承諾. 中央社,取自https://www.cna.com.tw/news/aipl/202212180080.aspx

- 地球公民基金會(2012)大社反公害運動. 地球公民基金會. https://www.cet-taiwan.org/node/1459

- 地球公民基金會(2020)降乙編是高雄共識,大社等到今天為止. 地球公民基金會. https://www.cet-taiwan.org/node/3862

- 房慧真 (2019)【高雄環境難民大風吹】集體失憶的汙染歷史,大社被抹除的遷廠承諾. 報導者https://www.twreporter.org/a/kaohsiung-environment-refugee-dashe?utm_source=chatgpt.com

- 房慧真, 何榮幸, 林雨佑, 蔣宜婷. (2019). 煙囪之島: 我們與石化共存的兩萬個日子. 春山出版有限公司

- 高雄市都市發展局(n.d.)大社工業計畫内容. 高雄市政府都市發展局. https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDA020100.jsp?PK01=KDA110304&PK02=KDA020101.jsp

- 環境當代思潮 (2018). 周益村/高雄大社工業區何去何從?——降編與遷廠的謊言. 聯合報鳴人堂. https://opinion.udn.com/opinion/story/11870/3172733

- 林巧璉(2024). 陳其邁專訪2 / 吸引台積電擴大投資高雄 陳其邁:機會給準備好的人. 中央社. https://www.cna.com.tw/news/aipl/202412230025.aspx?topic=4642

- 呂中漁, 陳顯坤(2020)不滿大社工業區降編 勞工高市府前抗議. 公視新聞網. https://news.pts.org.tw/article/506121

- 吳麗雯, 王珮伶 (2004). 萬象高雄-高雄市文明史(4)產業高雄. 國家圖書館臺灣記憶系統. https://tm.ncl.edu.tw/article?u=022_001_00000854

- 顏瑞田(2024). 高雄市副市長 羅達生:高雄強打淨零產業鏈. 工商時報. https://www.ctee.com.tw/news/20240909700094-439901

- 張瑜珊, 胡慕情, 陳慶鍾, 許中熹, 陳添寶. (2019). 大社工業區降編記|與石化業為鄰的日子. https://ourisland.pts.org.tw/content/4590