通往世界繁榮的唯一重要的結構性障礙,正是那些盤踞在人們頭腦中的過時的教條。—保羅・克魯曼

如果有人評選「全球最讓人討厭的經濟學家」,保羅.克魯曼(Paul Krugman, 1953-)很可能會排名第一,至少肯定不會跌出前三。

他是小布希(Bush Junior)總統最討厭的諾貝爾經濟學獎得主,是唐納.川普(Donald Trump)政府最刻薄的批評者。他對中國經濟模式的輕慢,讓他失去了最大的商業票房市場。每次經濟學家聚會,他總顯得格格不入。他被邀請去聽蘋果公司 CEO 的演講,回去後寫專欄,說人家一直不知所云。

如果你對他說「不」,他會表現得比你還興高采烈。

但是,他又是全球讀者最多的經濟學家,其雄辯的文筆被認為是自凱因斯之後第一人,更有人認為,他是活著的經濟學家中影響力最大的那一位。讀他的書,你也許會不認同他的觀點,但會被他分析問題的方法和絢爛而遼闊的視野所迷倒。

遇見危機的「超級烏鴉」

克魯曼出生於 1953 年,是地道的紐約長島人。在麻省理工學院讀書的時候,他就因為狂妄自大而不受同學們待見。有一次申請研究生獎學金,他遭同學舉報,被硬生生地從名單中撤了下來。

畢業後克魯曼去耶魯大學教書,二十五歲時,他發表了一篇關於國際貿易模式的論文,後來因此得了諾貝爾獎。三十歲那年,他去華盛頓擔任總統經濟顧問,主筆了 1983 年的總統經濟報告。

1992 年,比爾.柯林頓(Bill Clinton)競選總統,邀請克魯曼擔任競選顧問,兩人主張接近,氣味相投。克魯曼使出了渾身解數助選,希望柯林頓當選後能聘他當總統首席經濟學家。結果,柯林頓如願入主白宮,卻把聘書給了另外一個人。克魯曼只好給自己找臺階下:

從性格上來說,我不適合那種職位。你得會和人打交道,在人們說傻話時打哈哈。

克魯曼暴得大名,是因為他準確地預言了亞洲金融風暴的發生。

從二十世紀 80 到 90 年代,「東亞四小龍」快速崛起,東亞發展模式成為經濟學界的一個顯學。1994 年,克魯曼卻不合時宜地在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌上發表了〈亞洲奇蹟的神話〉一文,激烈批評新加坡、韓國等國家高度依賴政府主導的資本和勞動力要素投資拉動,因此不具備可持續性,東亞模式建立在浮沙之上,遲早要幻滅。

1997 年,克魯曼出版了《全球經濟預言》(Pop Internationalism)一書,再次拳打腳踢,啟動「克氏批判程式」。

他拳打麥可・波特的競爭理論。波特在《國家競爭優勢》中,試圖把商業界成熟的競爭理論延伸至國家治理。克魯曼卻認為,定義國家的競爭力比定義公司的競爭力困難得多,偏執於競爭力不僅錯誤,而且是危險的,會干擾國內政策的制定。

接著,他繼續腳踢東亞模式。他直接把「亞洲四小龍」稱為「紙老虎」,他輕蔑地寫道:

他斷定它們不可能再保持前幾年的速度,甚至可能爆發一場突如其來的大危機。

就在此書出版的第二年,泰銖泡沫破滅,一場金融危機席捲亞洲各國,克魯曼成了那隻預見了危機的「超級烏鴉」,《全球經濟預言》被翻譯成各國文字,在極短的時間裡狂銷一百二十萬冊。

面對蕭條經濟的年代

克魯曼師出麻省理工學院,秉承了薩繆森學派的市場主張。他不反對政府干預,但是對政府主導模式保持深刻的質疑,這既關乎政策設計的技術層面,更來自於意識形態。在〈亞洲奇蹟的神話〉中,他寫道:

相比於國家主導模式或波特式的競爭理論,他更信仰市場和技術的革新力,認為真正重要的並非全球競爭,而是技術變革。技術進步帶來了全要素生產率的持續增長。

他多次引用同事羅伯特.索洛(Robert M. Solow)的一個估算:在美國人均收入的長期增長中,技術進步起了 80%的作用,投資增長只解決了餘下的 20%。

1999 年,克魯曼出版了《失靈的年代:克魯曼看蕭條經濟》(The Return of Depression Economics),他警告人們,現實世界正經歷一次又一次的危機,所有問題都一針見血地涉及需求不足。因此,如何增加需求,以便充分利用經濟的生產能力,已經是一個至關重要的問題了。蕭條經濟學又回來了。

相比於檄文般的《全球經濟預言》,克魯曼在《失靈的年代:克魯曼看蕭條經濟》中回到了更具結構性的闡述。全書以很長的篇幅回顧了 1997 年 7 月 1 日(他稱之為「世界新秩序的轉捩點」)以後的亞洲金融危機全景,同時以專題討論了二十世紀 90 年代的拉美和日本經濟模式。克魯曼試圖使眼前的世界與二十世紀 30 年代的經濟大蕭條做一次大跨度的呼應,從中尋找出經濟蕭條的共同規律,以及新的應對策略。

在書中,克魯曼的一些觀點表達了對凱因斯的敬意──在一個需求不足的世界中,自由市場體制是難以持續生存下去的,儘管我們已經享受了自由市場的所有好處。他因此被視為新凱因斯主義的代表人物。

《失靈的年代:克魯曼看蕭條經濟》沒有像《全球經濟預言》那樣,獲得驚呼式的暢銷,不過,它顯然「活」得更久。進入二十一世紀之後的全球經濟,在很長時間裡並沒有出現全面性的蕭條,這當然不是經濟學家們的功勞,而是要感謝賈伯斯、傑夫・貝佐斯(Jeff Bezos)和馬克・祖克伯(Mark Zuckerberg)。但是,局部的蕭條從來沒有消停過。

每到這種時刻,人們就會回想起 1929 年的「黑色星期二」和 1997 年的那個夏天,然後,克魯曼的幽靈就出現了。

全球經濟圈的黑色預言師

克魯曼一直樂此不疲地扮演著「黑色預言師」的角色。

1997 年,他預見了俄羅斯金融危機的爆發。

2000 年,他預測新一輪國際油價上漲的週期已經到來。第二年,國際油價急劇上漲。

2007 年,他在《外交事務》雜誌撰文,警告類似於二十世紀 30 年代的全球經濟蕭條很可能再度來襲,很快,華爾街的次貸危機爆發,緊接著是那場可怕的全球金融海嘯。

2008 年十月,保羅.克魯曼獲得諾貝爾經濟學獎,不過獲獎理由不是善於預測災難,而是他在二十五歲時寫的那篇關於國際貿易模式的論文。

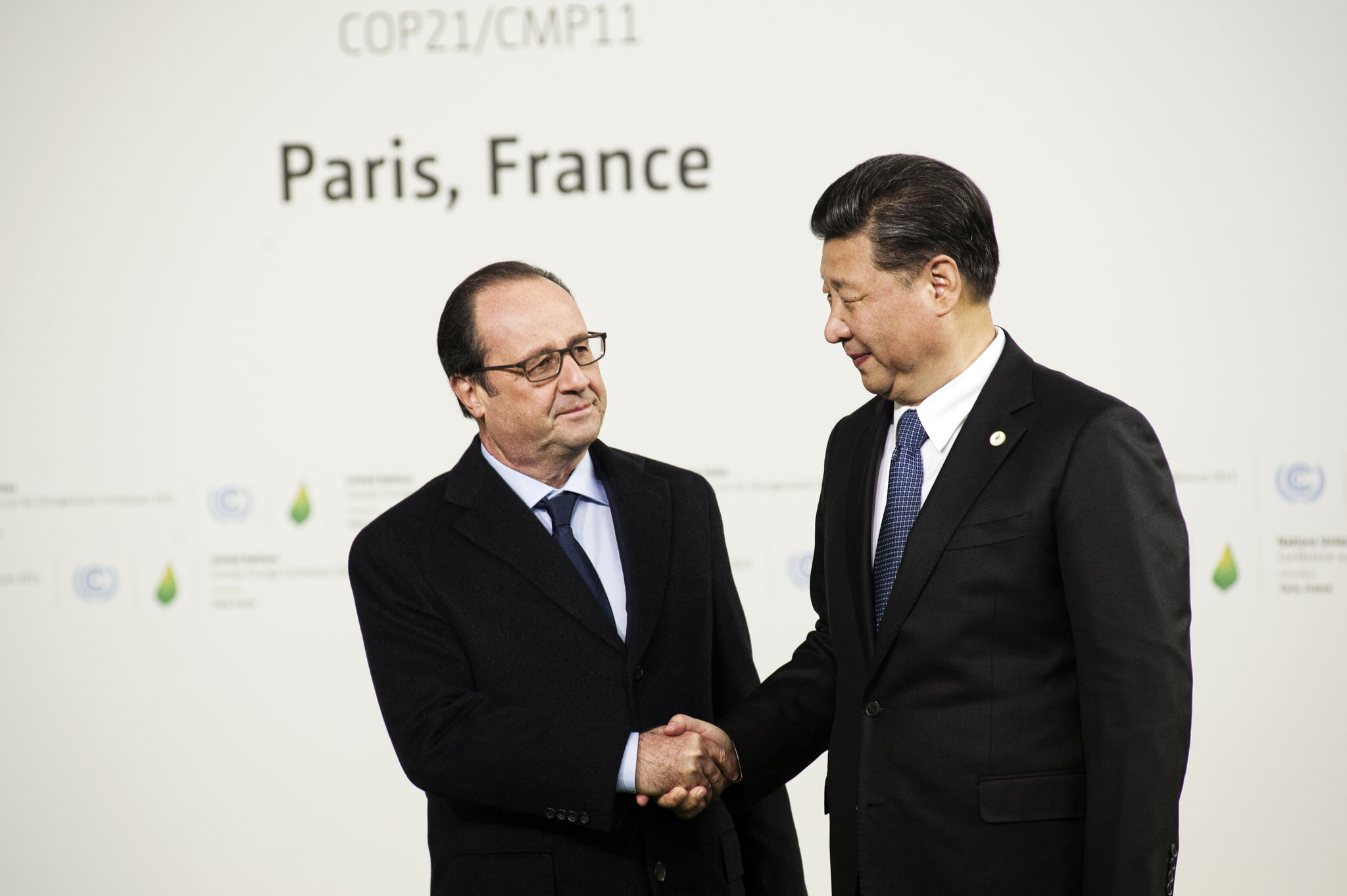

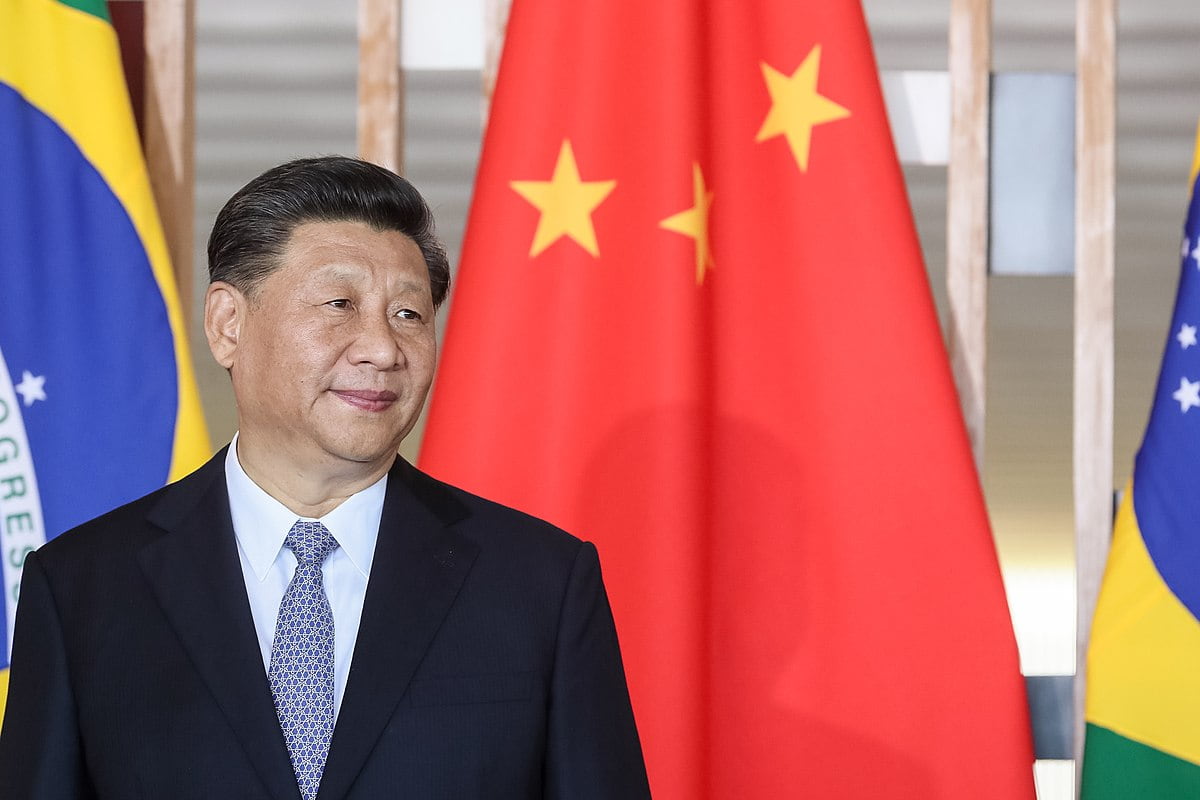

作為全球最炙手可熱的經濟學家,克魯曼與中國的關係非常微妙和彆扭。

2009 年 5 月 10 日,獲得諾貝爾獎不久的克魯曼飛抵中國講學。在上海一下飛機,他就受到了超級明星般的待遇,在鮮花簇擁下,他被送進了一家五星級酒店的總統套房。此時正值中國經濟觸底反彈的時刻,人們非常希望聽到這位「巨星」的見解。然而,當他在一週後離開的時候,幾乎得罪了一大半的中國同行和媒體。網易財經專門做了一個送別專題:《克魯格曼:中國公敵?》(編注:簡體版譯作「克魯格曼」)。

從來沒有學會講客套話的克魯曼,對中國經濟的反彈及其前景都頗不以為然。

在他看來,中國經濟的恢復是虛弱的,官方提供的資料不值得信賴,中國想要透過出口來恢復經濟增長是不太可能的,需要馬上開始著手調整經濟結構。此外,他認為中國可能是一個匯率操縱國,其他國家再也不能容忍中國有這麼大的貿易盈餘。在被問及人民幣的國際化時,他更是直截了當地回答說,在他有生之年大概是看不到的。

克魯曼的這些言論激怒了很多中國學者,於是,從上海到北京,再到廣州,他一路「舌戰群儒」,以致最後得了急性咽喉炎。當他離開的時候,彼此都覺得對方已無可救藥。

.png)

本書從亞當.斯密的《國富論》帶你認識商業的初始。你可能聽過這本書,卻不一定知道它出版那年,美國發布了《獨立宣言》,歷史在大跨度勾連中散發出迷人氣息。後來西方有馬克思、凱因斯等人迸發擦撞出新思潮,接續一代代經濟學家的研究與管理大師們的創見,以及第一線企業家實證經驗,最後,我們將目光移回中國的經濟發展歷程。

名作家吳曉波,從上千本書中精挑細揀經典之作,帶你理解我們所認知的商業世界從何時何處開始?這些經濟與商業思想大師,以其獨到觀點及脈絡,引你一步步建構商業思維,理解市場,贏得競爭。