人類正站在全球氣候劇烈變遷、自然資源漸枯竭、生物多樣性耗損、疾病頻仍等關鍵十字路口上。為此,2015 年時,聯合國發布了「永續發展目標」(Sustainable Develpoment Goals, SDGs),敦促全世界在 2030 年以前為地球與人類社會努力,邁向永續。百靈佳殷格翰與故事 StoryStudio 攜手響應聯合國 SDGs,用故事來讓 SDGs 在臺灣的發展有根可尋,讓發展被記錄、被看見並可被壯大,與臺灣社會一同實現永續發展。

人類必須改變!當前的道路是不可持續的,未來的二十年不能再重蹈覆轍。

這是聯合國秘書長的特別顧問傑佛瑞・薩克斯(Jeffrey Sachs)在 2012 年時,對全世界的沉重呼籲。

人類文明發展至今,寥寥數千年,與地球幾十億年的歷史相比實在太過渺小,更遑論距今不到 300 年的現代化與工業革命。然而,正是這樣滄海一粟的「歷史」,大幅度改變了地球樣貌,甚至營造出「人定勝天」的假象。

現在的人類從根本上主宰了自然,改變了碳循環,改變了水循環,改變了氮循環,還改變了全世界物種的多樣性。剷平高山、逼迫河川改道、從地底開鑿出近乎萬用的生物資源,這些違背自然規律的「開發」都是有代價的。

本該沉眠於地底的碳與各種重金屬經過焚燒被釋放到空氣中,危害所有生物健康之餘也令溫室效應逐年加劇。冰山融解後海平面攀升、自然資源耗竭衍生社會動亂、空氣污染造成的致命疾病,這些「人禍」都不是什麼新聞。

薩克斯強調,當前人類面臨的氣候變遷問題已經不再是各個國家閉門造車、專注在小範圍「綠化」、「環境友善」就能改善的。為了在表面上達成節能減碳的校標,第一世界國家將會帶來嚴重污染的工業外移,甚至從落後國家收購碳排放的空額。從數據上看起來這些污染被「均分」了,但是如薩克斯所說:

大自然看事情的角度與我們不一樣。

不管我們再怎麼用統計數據與刻意加工的包裝話術來安慰自己,這些伎倆都無法帶來實質意義上的幫助。逐年升高的氣溫與越發極端的氣候就是最直接的證據,告誡我們不能再繼續對環境釋放的警訊視而不見。也正是在如此迫切的處境下,人類開始意識到永續發展(sustainable development)的重要性,並以此為基礎尋找新的生存之道。

「永續」開始的SDGs

早在 20 世紀末期,「永續發展」的概念就已經是聯合國關注的重點,而聯合國第一次正式討論「永續」的概念,是在 1992 年里約熱內盧的地球高峰會(Earth Summit)上。當時全場 178 個國家代表表決通過並簽訂了 21 世紀議程(Agenda 21),希望透過實踐永續發展與環境保護的概念,為人類打造一個光明、友善的 21 世紀。

雖然 21 世紀議程提出許多珍貴的概念,例如鼓勵各國針對自家狀況研擬可行的發展策略,或是強調環境保護必須要先從經濟議題著手等,可惜的是這份議程並不具強制力,在大家各自為政的情況下成效大多不如預期。

這也使得永續發展的議題再次出現於 2000 年的聯合國千禧高峰會(Millennium Summit),最終催生出聯合國千禧年宣言(United Nations Millennium Declaration)與千禧年發展目標(Millennium Development Goals,簡稱 MDGs)。

相較於 21 世紀議程,聯合國在 MDGs 表現出更加積極的作為,將各國捐助的金流投入落後國家的建設。然而,這畢竟是聯合國首次推行大規模的長期發展策略,在籌備與執行等面向仍有許多改進空間。

例如 MDGs 主要聚焦在改善世界貧窮問題,卻試圖將之視為單一問題,忽略了背後牽扯的環境、社會議題。限縮的視野讓 MDGs 常有流於表面的問題,例如過度強調教育普及率反而使教育品質下降,或是在推行建設時忽略了當地政府與人民的承受能力。

過去的失敗再再提醒人類不能再沿用過去狹隘的視野來審視地球發展,環境、經濟、社會不是彼此獨立的面向,若不整體性地去梳理其中千絲萬縷的關聯,到頭來仍會陷入顧此失彼的死胡同。這些反饋也成為制定後繼者的重要依據。

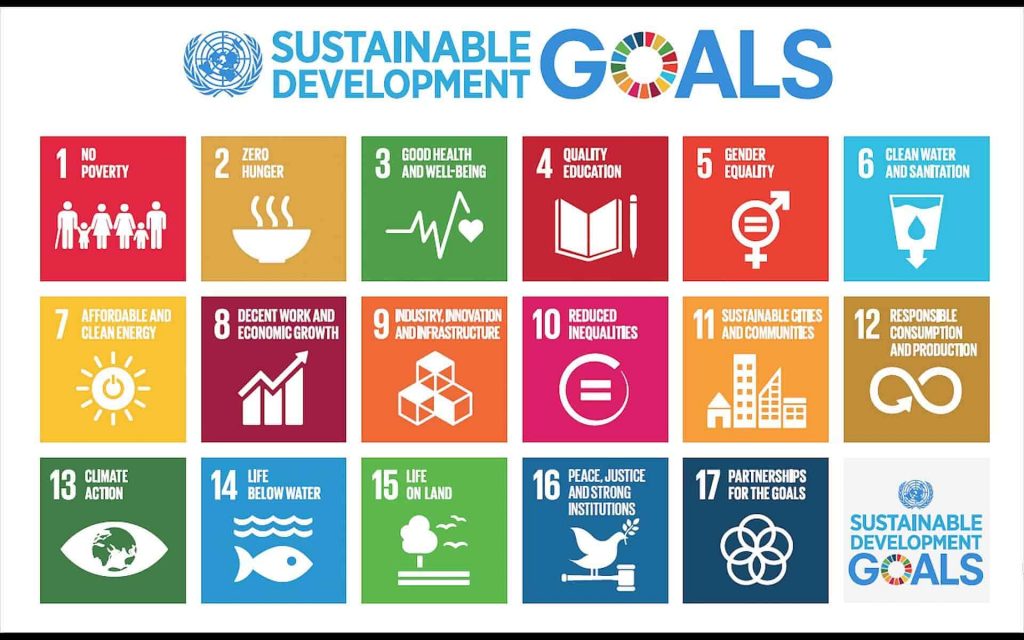

2015 年聯合國組織提出一個新的概念──永續發展目標(Sustainable Development Goals,簡稱 SDGs)。永續發展制定工作小組(Open Working Group,簡稱 OWG),在廣納各國政府、民間組織以及專家學者的意見後,最終整合成其中包括 17 項目標與 169 項指標,目標是在 2030 年之前達成永續發展的願景,實現「繁榮」(prosperity)、「公平」(fairness)與「環境永續」(environmental sustainability)等三大目標。

「經濟發展」與「環境保護」的兩難

人為開發衍生的損耗與傷害,真的是提昇生活品質的「必要之惡」嗎?這正是 SDGs 試圖尋找的答案。

從過去失敗的經驗中,我們也可以肯定,強行要求任何一個國家放棄發展都是不現實的,只會造成人們繼續鑽漏洞、陽奉陰違。而這些爭議的癥結點,源自於我們總把「經濟發展」與「環境保護」放在對立面,認定兩者無法並存。但「繁榮」並不是人類社會的原罪,我們長久以來對自然資源的錯誤運用才是。

過去,我們總以經濟發展優先,犧牲自然生態,甚至將責任歸咎於技術限制,但是到了 21 世紀的今天,我們已經沒有藉口繼續自欺欺人。既然仰賴石化能源創造經濟繁榮的老路已經行不通了,我們更該趁尚有餘力時開發解套策略,同時確保自己不會再落回過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的窘境。

與各有偏重的 21 世紀議程以及 MDGs 相比,包山包海的 SDGs 不但囊括環境、經濟與社會三大面向,更將所有目標項目視為一個整體,表現目標之間的關聯性。

SDGs 的 17 項目標由小漸大,設計層次分明。從終結貧窮、消除饑餓、健康與福祉、優質教育、性別平權、淨水與衛生等注重人類(people)基本福祉的社會面,到下一層可負擔的永續能源、良好工作及經濟成長、工業、創新與基礎建設、減少不平等與族群繁榮(prosperity)有關的經濟面,以及永續城鄉和社會負責任消費與生產、氣候行動、海洋生態、陸域生態等保護地球(planet)資源的環境面,這三個面向乍看之下涇渭分明,其實卻是緊密結合、牽一髮而動全身。

而這些永續發展目標該如何實現?靠的是最後兩個目標「和平、正義與安全的制度」與「促進全球的夥伴關係」。

這樣巧妙的系統性架構,不但可以讓我們看清楚各項目標之間存在的權衡(trade-offs)作用,更能將這些限制整合、轉化成讓永續發展工作事半功倍的有益綜效(synergies)。這代表,當我們根據 SDGs 制定行動計畫時,必須全方面考量它對社會、經濟與環境的可能影響,這樣才不會像過去那樣顧此失彼、反而對人類社會或環境造成更多傷害。

這種「全面性」不只是概念上,更是實質意義上的策略方向。

「不拋下任何人」(leave no one behind)是聯合國在 SDGs 初期便喊出的核心承諾之一,強調不論貧富、種族與文化,每個會員國都應當透過永續發展規劃受益,消除國內有損人民福祉的病灶。為此 SDGs 提倡「國際視野,在地深耕」(Global Vision, Local Action)的願景,積極鼓勵一般企業甚至是民間團體參與,藉此強化在地連結、實踐因地制宜的永續願景。

SDGs 不只提供了策略方向的思考,更有其具體用途。當世界各地不同國家、不同語言的人們為解決各種問題聚在一起討論時,SDGs 就是彼此的共同語言,一旦說出 SDGs 6,就算是不同語言、不同專業的人也可以很快理解,眼前所要談的是與「乾淨用水」有關的主題。

下一個 10 年給臺灣的轉機

聯合國實現 SDGs 的決心,在 2016 年被當時的聯合國秘書長潘基文帶到坎城創意節(The Cannes Lions International Festival of Creativity)。在這個全世界頂尖的創意人盛會中,潘基文呼籲全球創意人以自身長才共同實現 SDGs 目標。

兩年後,坎城創意節更增設 SDGs 創意獎(Sustainable Development Goals Lions),鼓勵創意產業關注永續議題,對世界創造正面影響力。

民間力量或許不如政府單位來得雄厚,卻在創意執行的速度上遠勝依法行政的官僚體系,讓 SDGs 觸及到以往難以深入的基層需求。當有足夠的人起身加入 SDGs 的行列,便能成為一股帶著人類社會突破所有障礙的龐然巨力。

2019 年 9 月聯合國秘書長安東尼歐‧古特瑞斯(António Guterres)才公開邀請會員國參與 SDGs 的「10 年行動」(The Decade of Action),希望大家能攜手加速 SDGs 的進程,實現在 2030 年達成永續發展目標的願景。結果數個月後 COVID-19 自中國爆發,在短短百天內奪走無數人命,同樣也對經濟體系帶來難以估算的傷害。

所幸 SDGs 在過去 5 年已經取得了些微成果,雖然疫情的重擊讓前景看好的各項目標陷入停滯、甚至退步,但是在危機中仍然有著轉機,端看人類能否把握住浴火重生的機會。

如今,已有許多學者認為疫情對世界產業帶來的衝擊不全然是壞事,特別是需要重整失衡產業結構的的弱勢國家來說,此時正好能破而後立。此外,人類社會也在關鍵時刻表現出驚人的向心力。不只是各國政府或企業願意犧牲利益造福大眾,人民也開始思考自己能做出怎樣的貢獻。這個正向趨勢恰好與聯合國 10 年行動的核心思想契合:讓更多人參與、懷抱更大的野心、激發出更多解決問題的創意。

臺灣身為少數能即時控制住疫情、如今還能保有正常生活的國家,雖然還不是聯合國會員國,但在永續發展的進程也不應落人後。

從 1997 年成立至今的行政院國家永續發展委員會,在 2016 年配合 SDGs 開始研訂在地化的「臺灣永續發展目標」,並在 2 年的籌備期後正式敲定 18 項核心目標、143 項具體目標及 336 項對應指標。不完全照本宣科 SDGs 的內容,而是參考國際智庫《TWI2050》與國內需求,將永續發展的重心放在人力資本、循環經濟、能源轉型、永續食農生態保育、智慧韌性城鄉、數位革命等領域,讓臺灣走出一條屬於自己的永續發展道路。

這不只是為了臺灣自己,更是讓我們與國際接軌的共通語言。當全世界都開始重視 SDGs,臺灣在地化的工作成果勢必能在國際視野中佔據一席之地。例如在數位政委唐鳳推動下實現的「寬頻人權」正是一項 SDGs 指標(17.6.2),確保臺灣人民都能享有基本的網路使用權利,不會因為地理、經濟或身心限制而與世界脫軌。

當我們把國內推動的各種創新與發展策略以 SDGs 的角度來審視,便能產生與眾不同的答案。落實 SDGs 不但是身為世界公民的一份責任,更有助於臺灣跨越地理與國力的限制,向世界展現自己的實力。這對長年因為國際地位尷尬而吃了不少悶虧的臺灣來說,正是個能帶來多贏局面的「最佳解答」。