離地無人,離人無事;論人事者,自地理始。—吉田松陰

1853 年 7 月,美國海軍率東印度艦隊駛入浦賀港,要求幕府開國。隔年 3 月底,雙方簽下《日美和親條約》,日本開放下田與函館兩座港口,並與美國通商,結束兩百餘年的鎖國。過沒幾天,說出本文開頭引言的吉田松陰,與弟子金子重之輔從港口登上小船,駛向美國海軍將領培理的艦隊,希望能隨培理回到美國。

在致培理的〈投夷書〉中,松陰懇請培理能體會他的「歆羨之情」,讓他們可以藉由美國艦隊周遊五大洲,擺脫日本的海禁。松陰也告訴培理,他已沒有退路了──如果培理拒絕,而這事傳出去,他們只有死路一條。「惟吾國海禁未除,以事若或傳播,則生等不徒見追捕召回,刎斬立到無疑也。」[1]

即便松陰「投夷」的理由是如此懇切,為了避免釀成外交糾紛,培理還是婉拒了松陰的要求。鎩羽而歸的吉田松陰,決定自首,旋被囚禁在長州的野山監獄。他在獄中講學與著述不輟,直到 1859 年,因幕府派反撲而遭處死。

為什麼這名 29 歲英年早逝的幕末志士,不顧性命也要「出逃」?活在帝國主義全球擴張的年代,一個高度動盪的年代,吉田松陰曾指出帝國統治的關鍵在於擴增領土,要是繼續鎖起國門,被動等各國來爭奪,那麼「國不替者幾希矣」[2]。

因此,細究吉田「離地無人,離人無事;論人事者,自地理始」這句話背後的地理觀,是征服的、擴張的,對自然的態度是效用主義的,目的是為富國強兵的。[3] 如此的地理觀,是 19 世紀西方帝國主義擴張的主要驅力,同時也觸發了近代首波環境保育運動:當越來越多的森林、沼澤、草原被「改良」為栽植商品作物的土地,19 世紀晚期就有學者發出警告,人們再無度地砍伐森林,將釀成氣候失調、風災水患等災難。

最早響應如此呼籲者,是大英帝國。1870 年代晚期,印度總是挾帶豐沛水氣、滋育榖物的季風(monsoon)竟然停擺,飢荒隨即爆發。以為因應,英國殖民政府斷然實施森林法(Forest Act, 1878),將在資本與墾民蠶食鯨吞下岌岌可危的森林收歸國有。也許是受同一思潮影響,1895 年,當日本帝國取得臺灣後,臺灣總督府公告的首條土地法令,也是將那些無法證明所有權的林野,收歸國有。

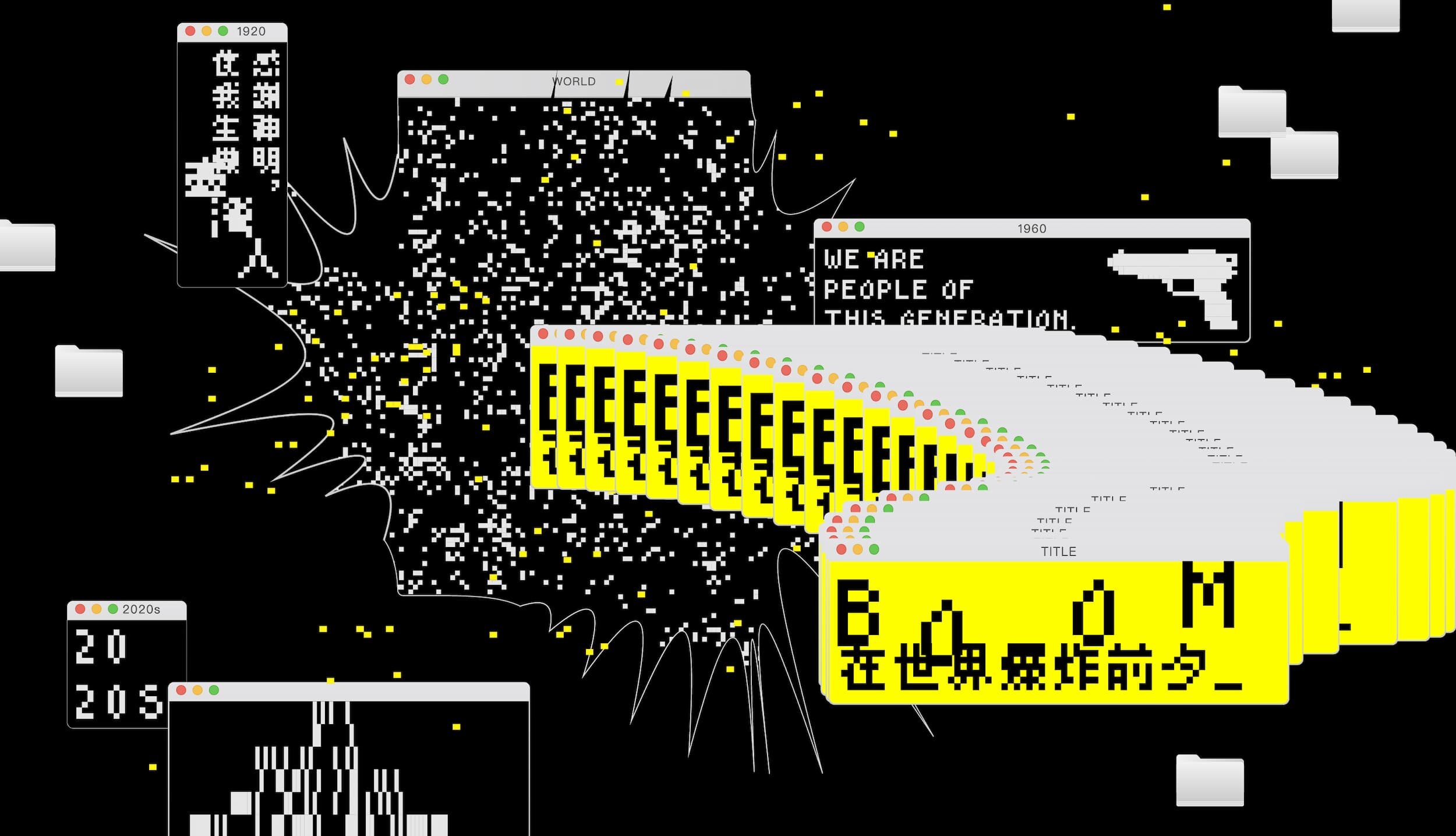

當人類成為一個地質年代:「人類世」

然而,如此以國家為中心的保育(conservation)並未減緩海洋、森林等生態系耗竭與劣化的速度。經過1970年代一波由《寂靜的春天》作者卡森(Rachel Carson)等生態學者領銜的保育運動後,2020 年代,關心環境保育者已在倡言「人類世」(Anthropocene)。

人類世一詞,是由化學家與諾貝爾奬得主克魯岑(Paul Crutzen)於 2000 年左右提出。這個概念強調,自工業革命以來的數百年間,人類活動已在地層中留下顯著的痕跡,甚至已牽動整個地球系統的運作,讓此時期可自成一個地質年代。

人類世之於當代環境思潮的影響至深且烈。在人類世下,自然再也不能被簡單視為人們可自由營生的資源,更不會是被動等待被發現或利用的客體。如法國哲學家拉圖(Bruno Latour)所言,若歷史是齣舞臺劇,過去常被視為「背景」與「佈景」的自然,已不甘寂寞,爭先恐後地參與演出。人類世的概念,也迫使自然科學與人文社會學者踏出各自的舒適圈──自然科學家得試著處理國家、權力與治理,而人文社會學者得考慮大自然等「非人」的因素。

而一旦我們習以為常之「自然 vs. 社會」的範疇與分野一再遭遇挑戰,人類世下的現代人,恐怕就如目睹黑船扣關的吉田松陰一般地無所適從──事實上,現代人的處境可能比松陰還糟。1854 年的松陰至少還可期待「出逃/出走」帶來生路,2021 年的現代人,特別在新冠肺炎肆虐的當下,不用說出走,連出遊都是不容恣意妄為的奢侈──

就算除去肺炎這個因素,當人類世的研究者已告訴我們,所謂渺無人煙或未被人類碰觸過的自然已不存在,我們,究竟還可出走至何處?

「論人事者,自地理始」,如吉田松陰一般,我認為,要細究人類世中糾葛的人與事,地理仍是個必要的起點。當然,2020 世代,我們不可能再援用 19 世紀末期流行的帝國與效用主義式的地理,而需要一種新的端詳世界的方法。

身為科學史研究者與地理思想的教學者,我傾向從過去尋找答案。讓我從托勒密著名的世界地圖開始。

認識自己,從認識地理位置開始

有上過高中地理的朋友大概會知道,托勒密可說是當代地理學的奠基人。他的世界地圖為後世的地理學者一再重製、重新發明與解讀。

.jpg)

端詳這張地圖,第一個注意到的是它的形狀──這顯然是特定投影法的結果,也就是從某個頂點為中心,將地表上各個點,收束到該點,藉此將三維的地球,轉為平面的地圖。為何托勒密會發明這投影法?

答案是,在西方地理學傳統中,一直有個根深柢固的說法,即國家與人群的命運(destiny),很大程度取決於在地表上的位置。那怎麼決定地表的位置?當然是經緯度。但經緯度是怎麼決定?在緯度上,很重要的就是太陽在星座的位置。於是,我們看到,托勒密世界地圖的緯度旁,有著巨蟹跟獨角獸的形狀。標示巨蟹(Cancer)的緯度,就是我們熟知的北迴歸線(太陽位在巨蟹座),獨角獸即魔羯(Capricorn),而那條線就是南迴歸線(太陽在魔羯座)。一直到現在,北迴歸線跟南迴歸線的英文都還是 Tropic of Cancer 與 Tropic of Capricorn。

北迴歸線、南迴歸線再加上赤道,構成了當時地理學家們(還有現在的占星術家們)理解、描述與解釋世界的架構。這個架構是從上往下看的,來自天上,難怪托勒密會發展這種由天上的某點出發往下看的投影法。

再者,我們來看看這世界地圖的形狀。該怎麼描述這個形狀?第一個想法可能會是愛心。確實有可能,但是讓我們從故事的角度看,會有不一樣的發現。希臘神話中,當宙斯迎娶地下女神克托妮亞(Chthonia)時,以自己織成的布──上頭有著陸地與海洋的圖像──裹在還未成形的克托妮亞身上。逐漸的,克托妮亞擁有了形體,孕育出陸地與海洋,以及棲息其中的萬物。克托妮亞變成了蓋婭(Gaia),即萬物的母親。地理史家認為,這地圖的形狀,便是反映宙斯裹在克托妮亞身體上的布。

除此之外,這形狀也是羅馬帝國時期流行的服飾(chlamys),象徵著政治權威。將地球描繪成這個形狀,表示那時地理學者的想像,羅馬帝國正統治著世界,如同宙斯對待克托妮亞一樣,替這世界圍上一層地圖。世界地圖既是世界的反映,同時也讓世界呈現了條理。

第三,不管是宙斯的布還是象徵權威的衣服,托勒密為首的第一代地理學家相信,這世界上的一切,人與非人,物質與象徵,再現與現實,天與地,宙斯與蓋婭,自然與人文,均是彼此交織的(是的,不要以為交織性是當代才出現的;這概念比較像是老祖先的智慧之類的東西)。這個世界是個精巧的織品;地理學家的任務就是梳理這個織品,呈現它的精巧與紋理,從中回答一系列的大哉問:我是誰,我該往那裡去?

而這些問題,全都回到一個更根本的發問:我在那裡?

當世界地圖被去除了神性

進入中世紀,「在地球身上裹上一塊布、讓地理得以顯露」的思想依然強勁,且衍生出更多版本。

在基督教版本中,一位名叫維洛妮卡的女子,看到正扛著十字架的耶穌,心生惻隱之心,便將她的面紗取下,交給耶穌拭去臉上的汗。耶穌接受了,而當祂將面紗還給她時,面紗上出現一張耶穌的臉。

「維洛妮卡的面紗」成為中世紀自然哲學家與地理學家回答自然是什麼、又該如何理解的重要切入點。自然本身即具有神性,但在凡人眼中,可能是全然無法理解的;這時就需要藉由「面紗」這樣具體存在的物。透過這個物,無解的自然才會浮現可以理解與詮釋的輪廓。對自許為托勒密傳人的中世紀地理學者而言,他們認為自己如同維洛妮卡一樣,是在為地球裹上一層紗,讓神性得以顯現。這張面紗,他們稱之為 mappa mundi ,即「世界地圖」。

進入所謂「地理大發現」時期,地理學者看待與製作世界地圖的視野與手法有了 180 度的轉變。

上面這幅畫巧妙地抓住此時代的氛圍。我們看到一位神情木然的「自然哲學家」,信手揭開覆蓋在自然之上的布幔,讓她的豐饒與洋溢著生殖力的身軀(表現在那六個乳房上),得以暴露在理性的目光下。確實,「地理大發現」的”discovery”,從字面上看即有「除去掩蓋」(dis+cover 與 un+veil )之意。

進入啟蒙運動時代,熱愛自然地理的康德(Immanuel Kant)倡言空間為先於經驗的基本分類範疇,而地理學者更是振振有詞:這世界怎麼可以是個織品?織品太麻煩了,剪不斷,理還亂;這世界最好是個機械,我們可以好好地將它分析跟拆散。

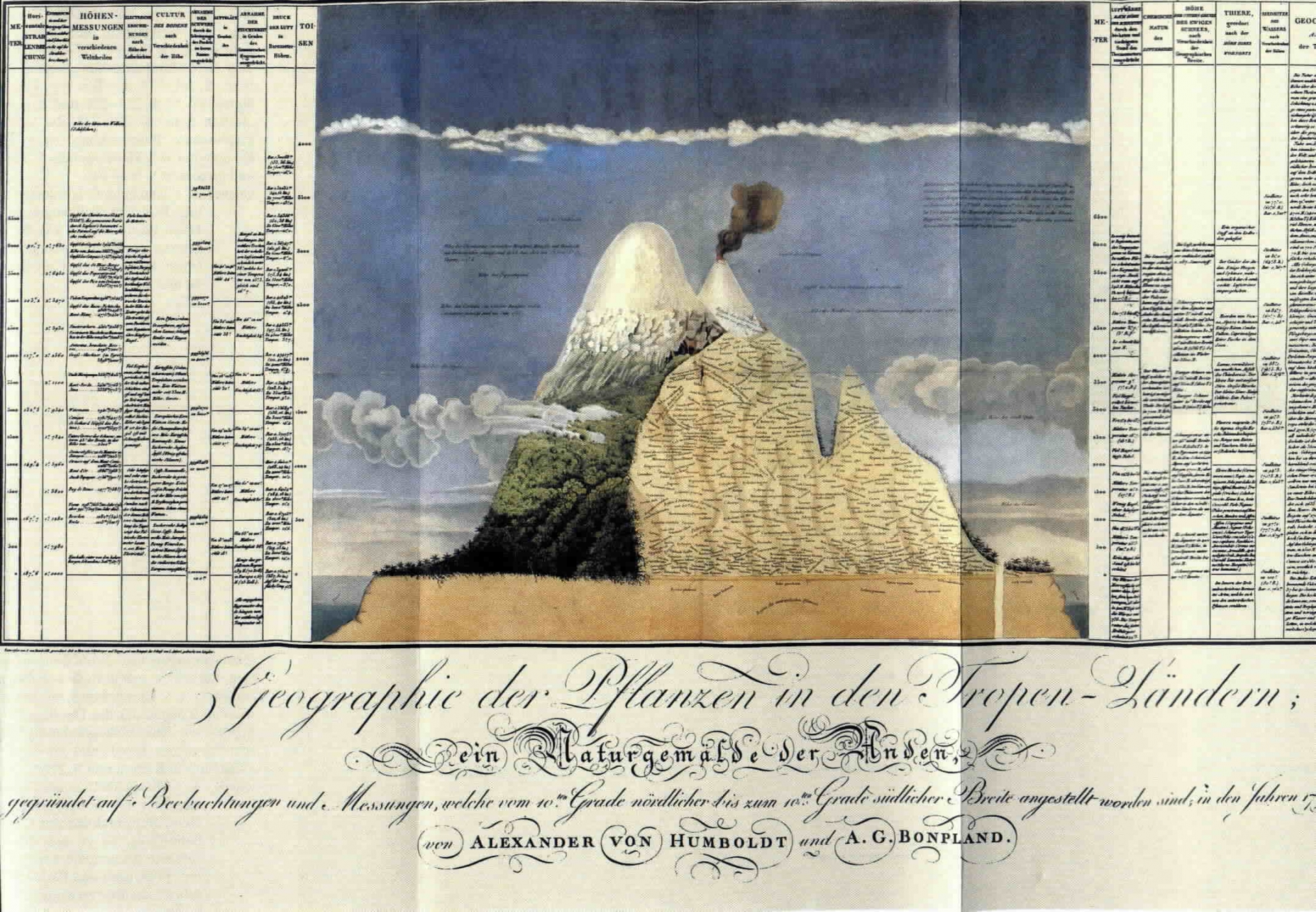

但並非所有地理學者都買機械論的帳。下圖為地理學史上最著名的圖像之一,繪圖者是19世紀的德國地理學者洪堡(Alexander von Humboldt)。

從今日的角度,這圖要表達的主題很簡單,即植群的構成會隨著海拔增加而有所變化。然而,在當時由機械論主導的自然哲學界,這張圖的意涵是革命性的。原來,受到歌德、席勒等德國浪漫主義旗手的啟發,洪堡認為,自然是個整體,且具有整體的性質,絕非部分的加總;要了解這樣的自然,研究者不能只把視角放在物種,而得從植群的角度來思考。

他認為,朝向此整體之地理學的第一步便是運用各種儀器──若儀器不可得時,就用自己的身體──來測量任何可以測量的環境因子。自然是整體的,且是充滿動態的,而地理學家的任務就是,善用地圖、文字、圖像等工具,讓讀者能抓取如此自然的性質於萬一。

我們也可以說,那些意指風向、大氣流動方向的箭頭,同時也是縱橫交錯的線頭。洪堡正在編織;他的地理學(洪堡稱之為Cosmos)就如同維洛妮卡的面紗,讓土地的紋理得以再度顯露,而水火不容的機械論與浪漫主義也從而調和。

隱藏在春天阿里山森林中的「矛盾」

1935 年春,時年 40 歲的陳澄波,在一趟前往阿里山的寫生之旅中,一口氣完成三幅作品。在這三幅作品中,有件 80x128 公分的油彩作品,題為〈春の阿里山〉(現名為〈阿里山之春〉)。是年秋天,《臺灣新民報》記者聽聞陳澄波以該作參加第一屆臺陽美展,前往陳澄波畫室一睹為快。在後續報導中,記者寫道,〈春の阿里山〉係陳澄波「應嘉義人士之請,將國立公園候補之一而備受讚賞的阿里山的幽玄及其神秘,借藝術的表現來加以發表」。陳澄波自己則做了如下說明:

作為林業史的研究者,然而是藝術史研究的門外漢,當我看到〈春の阿里山〉時,不由得倒抽一口氣。讓我驚訝的,不是什麼臺灣高山傲視海內外的「大自然」,反倒是當中的「不自然」。位於圖右的那片森林為柳杉人工林,它的「不自然」不難理解:柳杉為原產地日本的外來樹種,而整齊一致的純林更不會是臺灣兩千公尺山區的天然林相。

然而畫面左側,是正在進行「天然更新」的檜木林。天然更新為起源於 1920 年代德國的林業概念;作法是將原始鬱閉的檜木林疏開,清除地表雜木,揀選形狀、材質與生育地良好的母樹,讓其天然下種,幼苗將在林業專家的悉心撫育下,逐步成林。將一左一右的森林合併觀之,不難發現,陳澄波在由遠而近地畫下玉山至櫻花、從渾然天成之「大自然」到人為栽植之「小自然」的同時,他也埋下一道由左而右、從天然林至純粹人工林的序列。

陳澄波當然不是第一個或唯一一個試圖留下阿里山地景的人。但是,依我有限的知識,大部分的畫家或攝影師,焦點如不是那些「原始」的自然(原住民文化會被歸到此範疇),便是很人工的(像是阿里山鐵路),陳澄波是我看到,把「殖民政府明明都把阿里山的森林都翻了一遍還要指定它為國立公園」的矛盾,如實地表達出來。

如同一百年前的洪堡一般,陳澄波正在編織;如果說前者嘗試調和機械論與浪漫主義的衝突,正值創作高峰的臺灣人陳澄波則試著化解人為與自然、文明與野蠻的對立。這種對自然細微的差異保持敏感,能意識到此差異並非自然而然,且具備高超的技術將之說出來,以打動讀者或觀者心靈,若無理論視野與田野實察的相互激盪,加以日復一日的練習,恐怕也難以為功。

在實地星球,當一名編織者

說來慚愧,我到今年才「發現」陳澄波這幅傑作。當時的我正在處理國立公園於臺灣的歷史,研究重點放在日本政府推行國家公園制度,對於臺灣自然保育的成效。但是,當我仔細端詳〈春の阿里山〉時,我才驚覺我的問題恐怕問錯了方向──

當我以為陳澄波是在「調和」阿里山林相中「自然 vs. 人為」的矛盾,陳澄波其實是在提醒我:自然與人文是個連續體,而倘若 1930 年代的臺灣有任何值得以「國立公園」予以保存與珍惜,就是這個連續體,而非任何無人的荒野或未經人為改造的自然。

我也體會到,在臺灣環境史的寫作上,我自己在史觀與技藝上都有待精進。這背後牽涉到環境史觀點的演化:環境史這個分支是在 1970 年代的生態保育運動中孕育出來的;為證成以社會運動手段扭轉資本與國家對環境的蠶食鯨吞,第一代的環境史家傾向先勾勒一個平衡、可自我調節且與人無涉的生態系,再討論該生態如何遭到擾動,最終釀成大自然的反撲。在社會運動風起雲湧的 1970 年代,如此敘事無可厚非;然而,在人類世的當下,若研究者再擁抱此敘事,無形中便把誕生於特定時空脈絡的環境主義當成普世標竿,坐實人與自然的對立。

於是我從地理學史著手;從托勒密至洪堡,從施添福再至吉田松陰。在這過程中,我更加確定「論人事者,自地理始」的洞見,同時也對法國哲學家、2020 年臺北雙年展策展人拉圖(Bruno Latour)所言的 “down to earth” 有了新的體會。在一本同名的小書中,這名自1970年代便縱橫人文社會科學界的哲學家說他累了;與其追逐全球化,又或者期待有朝一日人們可以移民火星,他希望讀者繫好安全帶,隨他一同降落「實地星球」。

從外表看來,他說,這星球與地球並無二致,只是它的外頭裹著一層關鍵區(critical zone)。這關鍵區為絕大多數生命棲居的所在,而生命與生命、生命與無生命間的多重交織,讓一片漂浮在虛空中的塵土(earth)得以成為生機盎然的地球(the Earth)。

他告訴我們,其中轉折並非來自什麼全知全能的意志,也不是什麼宙斯將其編織的面紗裹在克托妮亞上,讓一團混沌成為蓋婭──面紗本身就是蓋婭。由於歷史的偶然,有段時期,人們一直汲汲營營地離開地球表面,撕破了那層面紗。該是重回地表,學習當個編織者的時候了。

自地理始,以地理終。

關於本文涉及的主題,在歐美學者部分,我推薦Andrea Wulf的《博物學家的自然創世紀:亞歷山大・馮・洪堡德用旅行與科學丈量世界,重新定義自然》(果力,2016)、David Blackbourn的《征服自然:二百五十年的環境變遷與近現代德國的形成》(衛城,2018)、Anna Tsing的《末日松茸:資本主義廢墟世界中的生活可能》(八旗文化,2018)、Simon Lewis與Mark Maslin的《人類世的誕生》(積木文化,2019)、Bruno Latour 的《著陸何處:全球化、不平等與生態鉅變下,政治該何去何從?》(群學,2020)、Martin Rudwick的《地球深歷史:一段被忽略的地質學革命,一部地球萬物的歷史》(左岸,2021)以及將由麥田出版社翻譯出版Deborah R. Coen的Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale。Richard Powers的小說《樹冠上》(時報,2021)也值得一讀。

在臺灣部分,我推薦林書帆等人的《億萬年尺度的臺灣:從地質公園追出島嶼身世》(衛城,2017)、游旨价的《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》(春山,2020)、徐嘉君的《找樹的人:一個植物學者的東亞巨木追尋之旅》(紅樹林,2021)。非虛構寫作部分,我推薦劉宸君的《我所告訴你關於那座山的一切》(春山,2019);小說部分則為徐振輔的《馴羊記》(時報,2021)。

我最近最喜愛、且期待將有中文版的著作是Veronica della Dora的The Mantle of the Earth: Genealogies of a Geographical Metaphor (University of Chicago Press, 2020)。本文提到關於面紗的比喻,即來自該書的洞見。

[4] 轉引自〈第九回臺灣美術展覽會陳澄波參展作品相關資料彙整〉