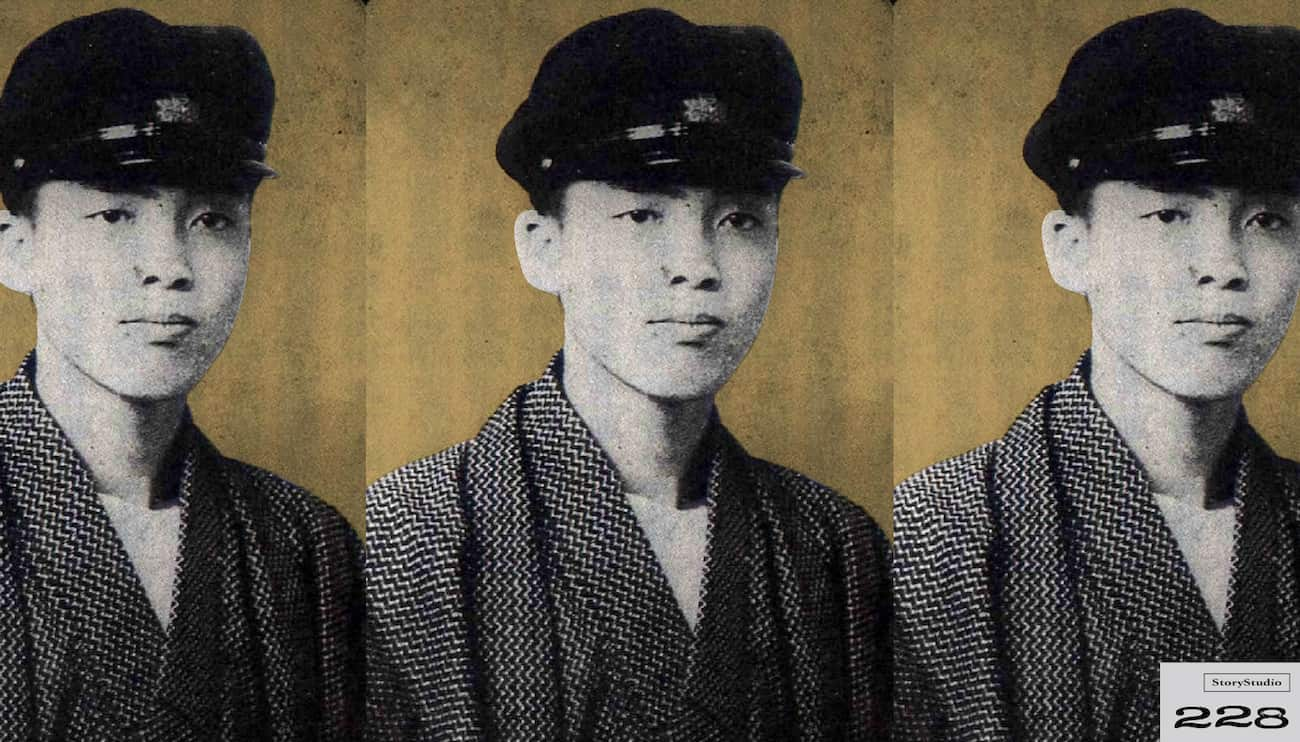

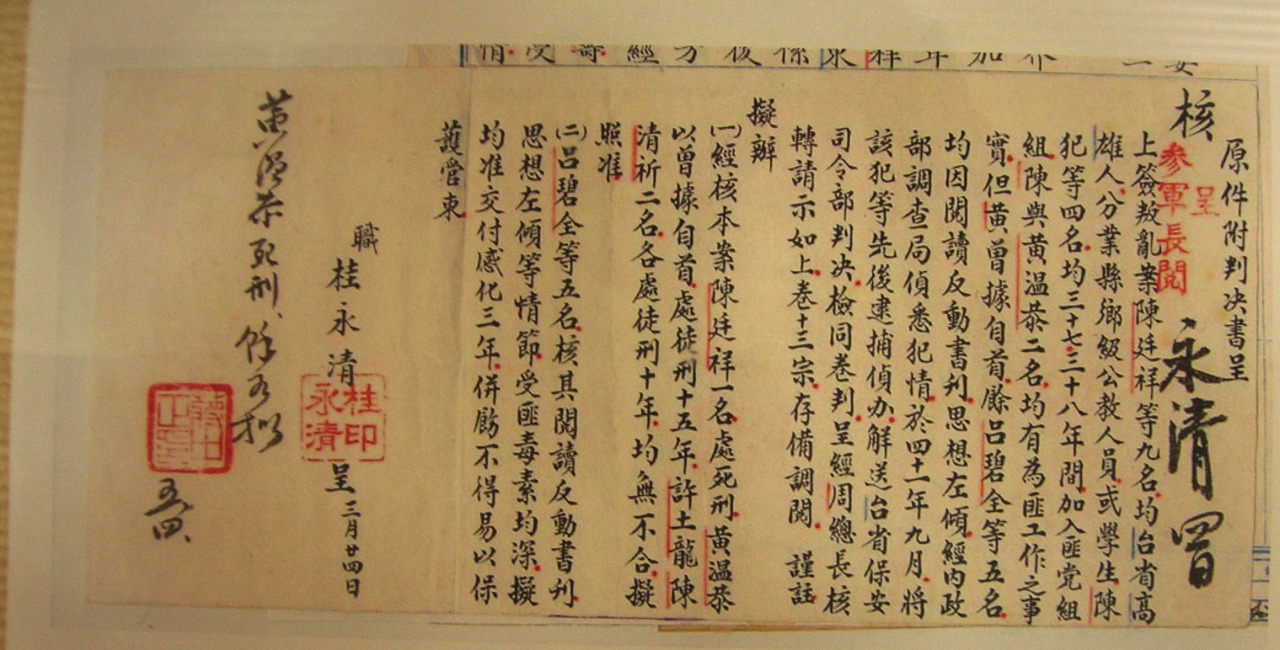

二二八,這場七十五年前發生在臺灣的重大歷史事件,以及其後的白色恐怖時期,是 2022 年今日臺灣社會仍持續的創傷進行式。

傷口不會痊癒,但傷疤會隨著時間變形;去訴說,就是讓創傷昇華為印記的方式──每一個時代的二二八相關敘事,都是屬於每個時代回應這場重大創傷的歷史版本。而精神分析師、前促轉會專任委員彭仁郁對這個時代的提問是:如今受難故事可以「說」了,但我們有能力「聽」嗎?這個提問是什麼意思呢?到底什麼是「好好聆聽」?故事StoryStudio 來到中央研究院民族所訪問彭仁郁副研究員,從精神分析的角度,理解歷史創傷、敘事與歷史記憶。

一、我們有聆聽的能力嗎

納粹死亡集中營時間跟二二八很近,那為什麼我們不會說,哎呀都紀念那麼久了,可不可以停止了?

故事StoryStudio: 您是擁有精神分析資格的臨床研究者,就您看來,社會或國家的集體創傷,和個人的創傷記憶有什麼區別和共通點?

彭仁郁:啊,第一題就好難(笑)。創傷記憶這件事情好複雜……最關鍵的特性是極端,一端是不斷入侵,想忘都忘不了,另一端是一片空白,抗拒想起來。

這麼說吧,當每個人講二二八時,其實也在講自己的生命史:作為臺灣集體的一分子,該如何在我個人的生命史中,擺放這個歷史事件?我要讓它成為我個人歷史的一部分,還是我不想要它跟我靠太近?每個人都在做這個關係距離的選擇,我們每個人都跟這個經驗或歷史事件,有不同的連結。

故事StoryStudio:也包含沒有直接經歷過二二八事件和白色恐怖的我這一代年輕族群?

彭仁郁:甚至是這樣沒錯。就像很多人說,二二八不是納粹死亡集中營──沒錯,它們在很多方面是不同的,但它們有一個共通性:在政權主導下發生的大規模人權侵害事件。在「危害人類罪」(crimes against humanity)上,集中營和二二八是同一個類型,而我們看到德國花那麼多的力氣,教育他們的下一代年輕人,每一個德國人讀中學都要花三年去認識德國在納粹時期如何殘害少數族群(不止是猶太人,也包括同性戀、精神病患、羅姆人)。而且,死亡集中營發生的時間跟二二八很近,差不多都是離現在七八十年,那為什麼我們或德國人不會說,都紀念那麼久了,為什麼還要花這麼大力氣?可不可以停止了?

我們不會去質疑這件事,那為什麼會質疑二二八?很可能是因為這個難以想像的巨大暴力和創傷,不可分割地交織在我們個人和集體的身份認同當中,以致從內部威脅著我們的身份認同。