最具殺傷力的三種成癮物:海洛因、澱粉、以及一份固定月薪。

― Nassim Nicholas Taleb ,《黑天鵝效應》作者

朋友 W 在跨國電子元件公司工作,負責亞太地區的教育訓練事務。

據他本人形容,這份工作職責輕鬆、年薪百萬入袋,每月飛各地出差旅遊,期間的五星級飯店住宿、餐廳消費都由公司買單。更令人髮指的是,據他本人招供,出差以外在臺北辦公室的時間,不僅待辦事項寬鬆,而且每天準時上下班。

如果做全臺街頭問券調查的話,這個工作一定會被評選為好工作中的好工作,簡直夢幻得不可方物;我輩工作人聽了,都眼睛發亮,醍醐灌頂,油然升起一股向優秀前輩看齊、有為者亦若是的志氣。

但是,W 在短短兩年後辭職了。連主管都在他遞辭呈時睜大眼睛問他,你是開玩笑的嗎。

「你不喜歡你的工作?」後來我問。

他用力搖頭,以一種我從來沒看過他搖頭使用的力道。

「啊工作不是很輕鬆嗎?」我生氣的質疑。這人簡直是,憑什麼嘛,憑什麼討厭大家夢寐以求的工作。

「哪有輕鬆?」不到百分之一秒的時間,W 就反駁我。

他解釋,以工作份量論,這個職位其實只需半個人力,只消兩天他就可以做完一週的預定工作,於是,大部分上班時間他都在滑臉書、逛網站;偶爾當有同事來串門子,就趕緊切換視窗到excel表格上,假裝自己在工作。這種閒雲野鶴的上班狀態,一開始是蠻愉快的,但久了,還是漸漸無聊起來。

而且在辦公室滑臉書,總是不能太明目張膽,必須萬般遮掩,必須「偷偷來」。而偷偷來,又是要偷什麼呢?偷自己的時間嗎?

但時間原本不就是他自己的嗎?面對自我突然的詰問,他自己也無法回答。

他只感覺像一根麻木的柱子,被責任、義務、期待,釘在高級 L 型辦公桌前,燈火通明,從早到晚,一週五天。那個他想去探索嘗試的世界,那些他想用生命去完成、實現的事,都在附有豪華健身房與免費早餐的辦公室之外。

狗屁工作:一旦你看見,就再也無法視而不見

「超過 40% 的工作沒有意義。」人類學者格雷伯,在新書《Bullshit Jobs》(狗屁工作)中這麼說。

「這是一種深刻的心理暴力。」在本書中他進一步指出,當今「後資本主義社會」,充斥大量沒有存在意義的「狗屎工作」,不旦浪費社會資源,更恐怖的是,它否決了基本人性,磨消人的生存意志。

〈狗屁工作〉原本是一篇七年前刊登在左翼思想雜誌《Strike》網站上的文章,根據格雷伯本人說法,當編輯向他邀稿時,要他寫些比較「聳動」的題材。想不到文章「聳動」的程度超乎所有人預期──

不只破百萬次點擊害網站屢次當機,該文且被翻譯成十幾種語言、轉載於歐洲各地報紙。格雷伯個人則是收到了全球各地留言,數百名讀者爭相告訴格雷伯:啊沒錯!沒錯!我們做的正是你說的「狗屎工作」!

什麼是「狗屁工作」?

首先,構成你的工作是「狗屁工作」的先決條件,是你「自己覺得」這份工作是狗屁。也就是說,即使你不知道自己的工作意義是什麼,但因為你是被付錢來做這份差事的,所以至少要假裝自己有在「做事」,但在假裝的同時,你心知肚明,就算此刻這個工作以及做著這個工作的你一起消失在世界上,也不會有誰的生活受到影響,甚至世界還可能少一些碳排放而因此變得更好。

這,就足夠讓你的工作是一份「狗屁工作」。

或者,用學者格雷伯給「狗屁工作」下的精準定義吧:

完全無謂、無必要或有所危害,連受僱者都沒辦法講出這份職務憑什麼存在,但基於僱傭關係的條件,卻又覺得有必要假裝其實不然,這種有支薪的僱傭類型,就叫做狗屁工作。

不明所以、漫無目的、空洞廢冗,格雷伯指出,其實根本沒有存在必要的「狗屁工作」近三十年隨著資訊科技進步、經濟金融化、服務產業轉型,越來越膨脹氾濫。中階經理人,商務顧問,風險基金投資者,還有 W ──

他們並不是媒體常討論的、低薪長工時的「窮忙族」,但這些白領管理階級的境況,卻也沒有比窮忙族好去哪裡。因為假使他們一旦察覺,自己從事的工作對周遭世界起不了任何作用,這些做著狗屁工作的人便再也無法騙過自己:只是日復一日,假裝玩一場不是自己設計、也提不起勁參與的遊戲。

每天上班,於是乎形成一種純粹權力下的精神暴力。雪上加霜的是,一如決意辭職還得遭受親友強烈質疑的 W,他們找不到語言,來述說自己的處境到底出了什麼問題──這幾乎要比奴隸更不堪了,至少奴隸還清楚地知道自己是被壓迫的。

工作演化史 I :薪水不再只是薪水

但是「工作」究竟是什麼呢?我們人,到底為什麼要工作?

從最基礎的意義來看,工作是人類在分工社會中,為了活下去,必須進行的勞動和價值交易。過去農夫從土地中種出稻子,和種菜的菜農交換蔬菜、和養豬人交換肉品;在流通貨幣普及後,則改以貨幣作為交換的統一媒介。

顧名思義,薪水是「柴薪」和「水」二字組成,而英文 Salary 則是由「鹽 salt」的字根演化來,不管在英文和中文,薪水原意都與「(交換)生活物資」有關。簡言之,「工作」是我們用勞動向土地、向他人換取各種形式的報酬,維繫生活條件的途徑。

但要是這世上的事情有那麼簡單就好了。

「工作」,另一方面,如歷史人類學者薩林斯( Marshall Sahlins )所言,作為一種集體文化認知的形塑和實踐,其實不一定和交換生活物資、解決生計匱乏等物質需求有關。特別在工業革命和資本主義問世、舊階級社會崩潰後,「工作」一詞,被現代社會賦予更多身分認同、成就追求的心理意涵。

過去的「薪水」是用來交易生活必須品,今日的「薪水」則是全球化自由經濟市場上,上班族作為一種生產要素 ,被這個充滿不確定的開放市場給標籤定義的「個人價值」。而撐起「收入=個人價值」這個等式的背後,是消費社會,畢竟在今日世界,比起我們能做什麼工作造福他人,我們花得起多少錢、買什麼奢侈品、上什麼餐廳,似乎更能說明我們是哪一種人。

從小到大,教科書都告訴我們原始人採集漁獵、游牧生活很辛苦,是工業革命誕生後人類生活才因科技獲得大幅改善;然而教科書沒有說的是,在初民社會生存是一件很簡單的事,複雜的是欲望,欲望和富裕程度成反比。

薩林斯造了「初民富裕社會( primitive affluent society )」這個詞,詞裡的想像畫面是:初民的原始採獵生活,儘管流通財貨較少,但是由於欲望節制,生活簡單,沒有鄰居炫耀新買的名車或親戚女兒考上名校,我們的祖先每天做很少的工時,生活就可以得到溫飽,有很多時間可以賴床睡覺。

賴床當然是我加的(名車和名校也是),但別的不談,光憑更長的個人年平均睡眠時數,如果兩千年前有「國人幸福感大調查」之類的評比,我想祖先的自覺幸福程度應該都比大多數正在床上設鬧鐘準備一早上班的後代子孫來得高吧。

工作演化史 II:手要放在方向盤上才算上班

說到早起上班,如果說這個世代給父母的警句是「你的孩子不是你的孩子」,那屬於上班族的箴言大概就是「你的時間不是你的時間」。為了交換每個月固定薪水,每周一至五早上九點到下午六點,你的人生是屬於另外一個花錢買下它的人的。

但是,尷尬的是,在漫長的人類工作歷史上,這種出售工時、集體工作的工作制度(一如「上班」兩字意涵),不過短短兩三百年──按照歷史學家湯普遜( E. P. Thompson )的說法,大概自十七世紀才慢慢開始出現吧。

工業革命以前,農人依照時序播種收成,學徒跟隨工匠生活學習,「工作」是以成果為主的任務導向(task-oriented)型態;雖然也有週一至週五,不過大部分時間大家都在「鬼混」,從週末酩酊大醉的頭痛中恢復。別說跟時間賽跑了,在日常生活沒有鐘錶的時代,連基本時間觀念都很朦朧。

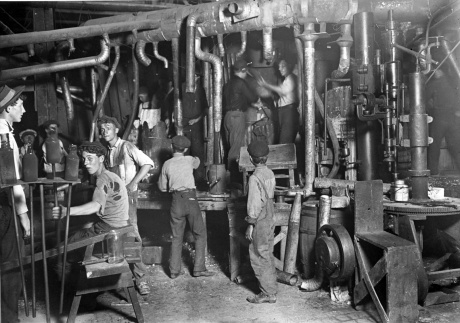

隨著工業資本主義興起,工作開始由原本的「任務導向」,轉變為計算時間的工時制度( timed labor )。讓我們這麼解釋好了,假如你是工廠老闆,工廠一旦蓋下去,昂貴的廠房設備就成為每天睜開眼睛就要付出的固定成本;身為管理者,你的選擇當然是盡可能降低閒置產能,全時高效率投入勞動力生產,以追求利潤最大化。

此所以,最初在殖民地奴隸身上使用的監控制度,壓低工資以維持高生產的作法,在十九世紀被英國工廠管理者運用到工廠勞工身上。英國工廠開始普遍設置打卡鐘,勞工也逐漸接受「朝六晚六」十二小時同步規訓化的作業時間,一板一眼的運作,和機器同生共死。

與此同時,新的工作倫理相應誕生:過去順應自然節奏的間歇式工作習慣,頓時成為懶散的社會問題,有一派人主張(通常就是那些擁有機器資財的人),守時勤奮是基本工作倫理,時間就是金錢,窮人之所以窮,正是因為他們「不懂得好好利用時間」的緣故。

起初,勞工當然拒斥這種類奴隸監控、類機器開關一樣的工時制度,但在新工作倫理的推波助瀾下,勞工終究是習得了資方的語言,開始和資方商量縮短工時的交易(從 12 小時縮短至 10 小時,然後變成 8 小時),雖然看起來是改善勞動條件,但實際上是接受資方邏輯,承認工時制度的存在與合理性。

從那時開始,我們大部分人的生命和自我,被活生生切割成「上班」和「生活」互不相干、涇渭分明的兩個單元,白天的我屬於擁有資財買下它的公司,晚上和假日才屬於我自己。work-life balance 成為熱烈討論的問題。

雲端資訊和演算法,將為我們帶來解脫?

然而,眼下,我們工作的模式,以及工作的概念,都在發生巨大質變。

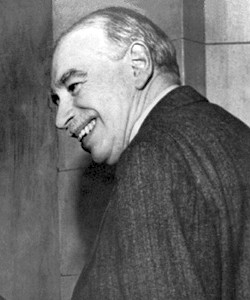

1928 年經濟學家凱因斯(John Maynard Keynes)就預測,一百年後,隨著科技與社會演進,所有經濟問題都將解決,活在 2030 年的人,每天可能只需要工作 3 個小時。

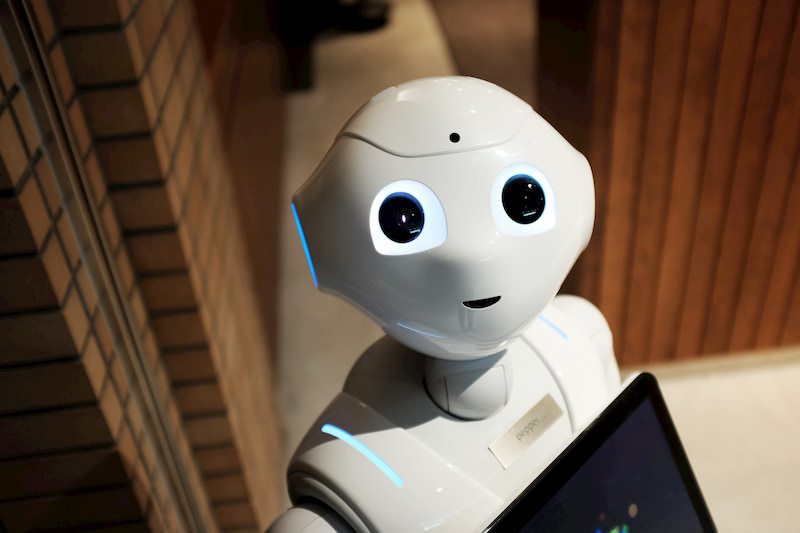

很遺憾的,至少在 2018 年兩週工時 84 小時的台灣,凱因斯的預言看起來即將落空。儘管如此,「機器取代人力」的聲音,在人工智慧和機器人科技突破性發展的今天,卻是空前的響亮。

而在其中嗡嗡迴盪的,是同樣空前的人類存在焦慮:如果勞動是價值和利潤的來源,那麼,被機器人搶走工作的人,是否即喪失生存價值,成了多餘的、可拋棄的人口?

比起正確回答這個問題,有一些人主張,我們應該找到更正確的問題來回答:工作被搶走不是癥結,這些工作本身才是。

格雷伯等人認為,人類集體發明實踐、崇拜高生產高效率的工業資本主義,把從事工作的人──那些活生生的人──變成會計帳面上冷冰冰的「勞動力」,可以理性計算產能、按時運轉、規模化管理,和工廠裡的機器相去無幾。他們認為,假如人被當成機器來用,那麼在這個工作環境中,機器當然可以做得比人類好。

也就是說,機器遲早會搶走人類的「工作」,但這不是人類的錯。

這不是人類的錯,他們覺得,這是 1970 年代全球新自由主義抬頭、經濟掛帥的社會搞錯了工作是怎麼一回事,在「生產」的市場經濟修辭中,誤解人類與人類社會存在的價值。人之所以為人,社會共同體之所以為社會共同體,是人類共通的同理心與創造力,以及需要在有限生命中追尋永恆意義。此所以,徒勞瞎忙的現代「狗屎工作」才會構成一種精神暴力。

有趣的是,最先注意到「後資本主義社會」現象的彼得杜拉克(Peter Drucker),在 1970 年為這個新社會創造出(現在耳熟能詳的)「知識工作者」頭銜。他斬釘截鐵地說,後資本主義社會,依舊會以自由市場作為經濟機制,但「知識」將徹底改變社會結構,成為生產、創新的關鍵支配資源。

杜拉克預言,掌握管理知識的「經理人」,將取代過去的資本家成為社會新興階級;於此同時,餐廳服務生、結帳櫃檯、清潔工……等缺乏知識養成教育的一線服務工作者,將成為後資本主義社會的「次等階級」,屆時,他們的生存尊嚴將是新的社會道德挑戰。

25 年後,回頭看,管理學大師確實料中了很多事情,但管理學大師沒有料到的是 ,21 世紀日新月異的科技,為這個社會解決「次等階級尊嚴」問題似乎指日可待。機器學習、自動化或許對某些人來說意味工作權威脅,但當加油、結帳、點餐端盤這些非例行工作終於可以自動化時,對於被無意義的計時勞動綁架數百年的 21 世紀人類來說,無啻是一種解放。

還有一件杜拉克始料未及的事情(我們可以合理懷疑他可能沒有思考過):在「數字為大」的商業經濟邏輯下,中階管理者,商務顧問,還有本文一開始的 W ,這些所謂的「經理人」和「白領管理階級」,又何嘗有身而為人的工作尊嚴?

如格雷伯一針見血說,「如果你都覺得你的工作沒有意義,談勞動尊嚴未免太奢侈。」

倘若上班族將走入歷史,我們準備好了嗎

如今,雲端資訊科技正在改變我們的社會、經濟、服務等各種運作模式。例如,我們有了 Trello、 Slack 和 G-suite,到底誰還需要每天進辦公室?知識工作者們,再也不用像十九世紀的工廠勞工,準時到辦公室打卡。

資訊科技,將人類從工業資本主義「同時同地」的計時生產模式中解脫,解消工酬與工時的連結。

工業資本主義式的「工作」,肇始於科技進步,若終結於科技進步,似乎也是功德圓滿。不過這個時候問題才剛要開始:因應機器自動化的大量產出,需求要從何而來?人類勞動生產價值減少,會不會導致社會營利基礎崩毀?從資本那裏多出來的利潤,又該如何重新分配?無條件基本收入是不是真的可行?

以及,最重要的是:當我們人類終於擁有了自由,又要拿自由來做什麼?

「自從人類問世以來,這是首度面對這個真實、永久性的問題:如何運用不需處理急迫經濟需求帶來的自由,以及如何利用科學與複利而贏得的空閒時間。」凱因斯一百年前的提問,似乎從來沒有這麼需要嚴陣以待過。