一

貞觀十九年(645)正月,長安由於一位遠自天竺歸來的僧人,陷入了空前的宗教狂熱。這名僧人在十五年前無視政府禁令,毅然偷渡出境,歷盡艱苦前往佛教發源地天竺,修習最正確的佛法;十五年後,他攜帶著自印度求回的 657 部經典、150 顆如來肉舍利,和 7 尊佛像,回到闊別已久的中土。

聽聞消息的太宗,特意為這位僧人召開盛大的歡迎會,不僅將他取回的經典、佛像置於朱雀大街南端展示了十來天,更在二十八日派遣浩蕩的護送隊伍,將這些經像搬運至弘福寺安置。在運送過程中,大批自備寶帳、幢幡等供養器具的信眾,湧向朱雀大街兩側,連綿十餘里,為的就是要瞻仰來自天竺的經像與這位高僧的風采。[1]

這位高僧正是名爍古今的玄奘(602-664)。他的西行取經故事,早已透過《西遊記》的渲染深植人心。對佛教史或思想史稍有涉獵的讀者,還會知曉玄奘將當時盛行於天竺的唯釋學系統性地引入長安,而在佛教界掀起一波風潮;更重要的是,他心心念念的想盡可能地將求回的梵文經典,譯成準確流暢通曉的漢文,使之廣布中土,正因如此,他歸來不久,旋在朝廷支持下展開大規模譯經事業。

及至圓寂,玄奘一共譯出 75 部經典,總計 1335 卷,篇秩高達當時藏經的四分之一。如此驚人的偉業,沒有絕大的信念是不可能辦到的,而支持玄奘一生所行的動力,無疑是他想更為親近佛教「正法」的強烈渴求。

現有研究指出,玄奘的渴求絕非他個人所獨有,更是唐初漢地佛教徒的普遍心理。時處中土的佛教徒始終存在著一種焦慮:他們認為自己所生所長之所,乃是遠離佛教世界中心天竺的一介「邊地」,這不僅意味著物理空間上的隔絕,也表示他們很難接受到真正純粹的佛法。

因此,自東晉法顯(338-423)以降,漢地便有不絕如縷的佛教徒前往天竺,並在親臨聖境之餘,嘗試將最為「正宗」的佛教相關物品帶回中土。承載著教法的佛教經典自為其中一項大宗,不過,我們大概很難想像,在此之外,還有另一項物品也在中土帶來了不亞於經典的巨大影響,亦即:帶有濃厚「印度風」的佛像。

這正是肥田路美《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》一書所欲深究的主題。

二

肥田路美是日本重量級的佛教美術史研究者,現任教於早稻田大學文學學術研究院,同時擔任日本國文化廳文化審議會的專門委員。肥田教授專攻魏晉南北朝隋唐時代的佛教美術,旁通紋樣學、墓葬美術,以及圖像學諸領域。她曾對中國四川的唐代佛教造像做過極其全面、精詳的實地調查,前後撰寫多份調查報告,後在 2007 年將相關成果收入《從佛教美術看四川地域》(仏教美術からみた四川地域)一書中。

2011 年,肥田路美又將她二十多年來對初唐佛教的思考與成果,做了大規模修訂,集結成《初唐佛教美術研究》(初唐仏教美術の研究)這本專著。[2]此書出版後,得到學界廣泛的好評,更在 2012 年榮獲日本第二十四屆國華賞[3]的肯定。2018 年 10 月,臺大出版中心順利地出版了此書的繁體中文版,並為其安上原作所無的標題:「雲翔瑞像」。

此書顧名思義,是本專門針對「初唐」「佛教美術」的研究。不過,到底什麼是「佛教美術」,又為什麼要特別挑選「初唐」這段時期呢?在進入本書內容的引介前,有必要先向讀者稍作解釋。

寬泛的說,「佛教美術」可以說是所有受到佛教影響的藝術實踐,範圍涉及雕刻、繪畫、建築諸領域,因此舉凡與佛教相關的壁畫雕塑、摩崖石刻、塔寺建築等,都可納入「佛教美術」之內。不過,如果要說「佛教美術」最為關切的一大課題,或許可以認為是「佛像」的表現方式。

佛像的製作,本是為了要「再現」(represent)已不在世間的佛陀釋迦,按理說,釋迦只有一人,他的「再現」應當也有高度的同一性,但實際上卻遠非如此。伴隨著時空環境的變異,佛像的表現呈現出極為多彩的樣貌,這反映了支撐著像之製作的佛陀觀的變化。

透過對佛像多變「表象」的考察,一條通向佛教教義、信仰「內裏」的道路就此展開。這是佛像研究始終得在佛教美術中佔有核心地位的原由。肥田路美所言的「佛教美術」,正是環繞著「佛像」表現課題而生的研究,借用她自己的話:「概要地說,佛教美術史也就是試圖表現佛像的歷史。」[4]

從這個定義出發,「初唐佛教美術」所欲處理的,自然就是「初唐」時期的佛像造型及表現特質了。那麼,什麼是「初唐」,又何以「初唐」呢?

事實上,「初唐」一辭源自文學史上的分期,後為美術史研究者所借用,然而個別所指存在著或大或小的差異,關鍵在於,究竟要如何定位武周時期(690-705)的佛教藝術。對此,肥田路美不認同部分學者將武周歸入盛唐的做法,而主張從佛教美術的發展來看,應將李唐立國至玄宗即位的 712 年這段期間,定位成作為盛唐準備期的「初唐」。

有別於盛唐佛像所蘊含的逼真寫實性──無論是神體比例、動態身姿,或者立體的衣褶表現──初唐佛像的最大特色在於,對於這種寫實性的摸索,其靈感泉源,很大成分來自諸如玄奘這些西行人士所帶回的「印度風」表現,這便使得初唐佛教美術,蘊含著顯著的「印度」與「中華」的二元性格。

三

初唐佛教美術之所以呈現出「印度・中華」雜揉的二元性,主要有兩個層面的原因:一方面,由玄奘等西行人士帶回的印度佛像,對於自認身處佛教邊地的中國信徒,具有一種無可置疑的權威,因此他們極為熱情地去仿製帶有特定印度風格的佛像,仿佛可以藉此拉近與佛教中心的距離;另方面,中國自有的佛像觀,也對初唐佛教美術造成重大的形塑作用。

簡單來說,中國信徒普遍將像視為「生身佛」般的存在,認為其具有各種神通力量,能回應人們的現世祈願,正因如此,這時期的佛教造像一直朝著追求寫實的表現風格發展。初唐佛教美術,可以說就是這兩種企求交織下的產物。以下,筆者便以書中提及的幾則實例,向讀者扼要介紹此二元特色。

首先,我們可以西安出土、刻有「印度佛像」銘文的磚佛為例,檢視具有濃厚印度風格的初唐佛像特質。於初唐傳入的印度風格為後笈多時期樣式,其主要表現為輕薄的衣著、袒露的肉體。儘管玄奘等人造訪印度時所見的佛像多已佚失,難以確知形貌,但略晚的波羅時代仍留有許多捐修佛像,可以藉此回推一二。

這些佛像形式固定,多為偏袒右肩、結觸地印的如來坐像,其後附有背障,與西安出土的蘇常侍所造磚佛相同。這樣的造型,在當時被視為新來的印度佛像所特有,而被加以仿製,如現收藏在陝西省歷史博物館的馬蹄形磚佛【圖 1、2】[5]。

此像正面中央為偏袒右肩、盤腿而坐且型態略為厚實的如來,兩旁配有誇張地扭腰曲頸、體態纖細的協侍菩薩,乃一佛二菩薩的三尊形式。中尊如來左手收於腹部,右手垂於膝前並結觸地印。像的衣著單薄、緊貼肌膚,僅微微表現衣褶,頭光為連珠文帶構成的圓光,周圍點綴細小的火焰形紋,背後帶有四角各刻一小塔的方形背障。

這些特徵,與加爾各答印度博物館所藏、於比哈爾(Bihar)出土的 8 世紀左右石像【圖 3】[6],和印度拉特納吉里考古博物館(Archaeological Museum, Ratnagiri)所藏磚佛都具有高度的相似性。【圖 4】[7]

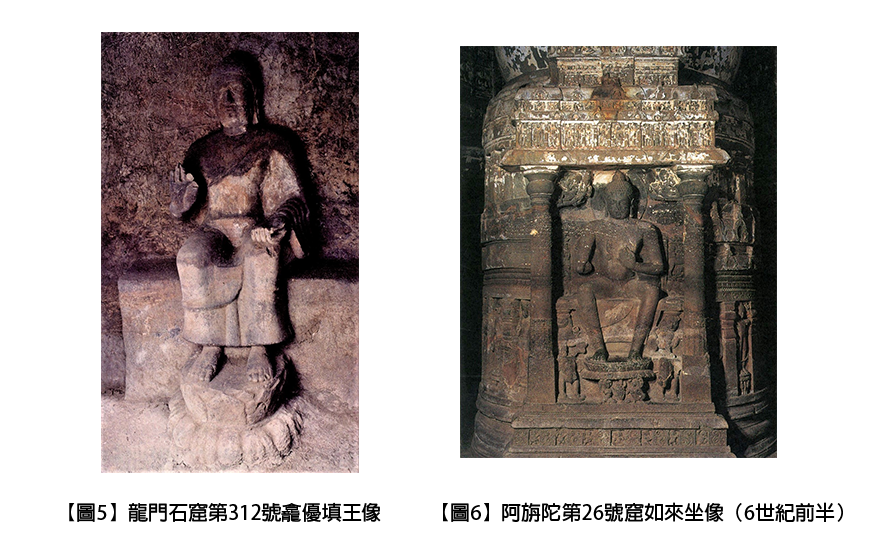

不過,中國方也不僅是全然被動地接受帶有印度風格的佛像,事實上,他們仍有主觀需求上的取捨。流行於初唐 7 世紀後半,刻有「優填王像」銘的倚坐佛尊像,就是最好例子。傳說「優填王像」是歷史上所造的第一尊佛像,其時由於釋迦前往三十三天為過世的母親說法,而讓世間陷入無佛狀態,對釋尊思念不已的大外護優填王,遂按照釋迦形象造出此像,而後獲得釋迦的嘉許,甚至託囑此像需擔負起自己涅槃以後的佛事。

正因如此,對於中國信徒而言,此像除了具有佛教中心印度之意涵外,更是受釋迦親自囑付、濟渡眾生的存在。在此情況下,濃厚的印度風格表現自是優填王像所不可或缺的。龍門石窟 312 窟的優填王像,其厚實的軀體、緊緻有力的腰部,及大幅露出右肩胸的大衣、極薄貼體的簡單衣褶表現【圖 5】[8],亦可見於笈多美術的鹿野苑佛像與阿旃陀後期窟諸造像。【圖 6】[9]

特別有意思的是,印度從未出現被稱作「優填王像」的作品,換言之,所謂的「優填王像」很可能只是中國信徒將優填王故事,附加上某種從印度或西域傳來、備受重視的佛像造型,所創造出的一種佛像。

除了佛像雕塑外,初唐佛教美術對於寫實感的追求,亦體現在具有動態時間感及臨場感的佛教圖像上──特別是大畫面的變相圖,這也是作者在本書中甚為側重的部分。所謂「變相」,可以定義為:將種種事象隨著時間推移而變現的樣態,以敘事性寫景性的方式來表現的圖像。「變相圖」即是將佛所在之處,以及在此展開的各種情節,以視覺化方式描繪出來。作者很強調大畫面變相圖中的「雲」與「山岳」母題,對於強化敘事性及臨場感的效果。

雲的功能主要有四:一是輔助動態動作的功能;二是表現處於虛空、天上界,或是飛行的狀態;三是展現往返眾香國間的化菩薩之動態雲;四則是像氣泡(對話框)那樣的功能。這些在莫高窟第 335 窟「維摩詰經變相圖」、第 45 窟「觀經變相圖」中都可以看到。【圖 7、8】[10]

山岳則除了代表著佛現身或被目睹之所,也具有切割各場景畫面的作用;更重要的是,山岳在畫面中發揮著地上世界的象徵機能,營造出佛不是在彼岸,而是在觀者眼前的現世臨場感,正如莫高窟第 445 窟北壁的「彌勒淨土變相圖」所描繪的淨土樂園那般。【圖 9】[11]

不過,肥田路美雖在書中不斷強調,初、盛唐美術的最大特徵是追求表現對象的實在感(現實的物質存在感),但具體說來,這種寫實感意味著什麼,或許讀者不易把握。因此本文擬以敦煌莫高窟中的塑像為例,就初、盛唐的寫實風格做點補充。

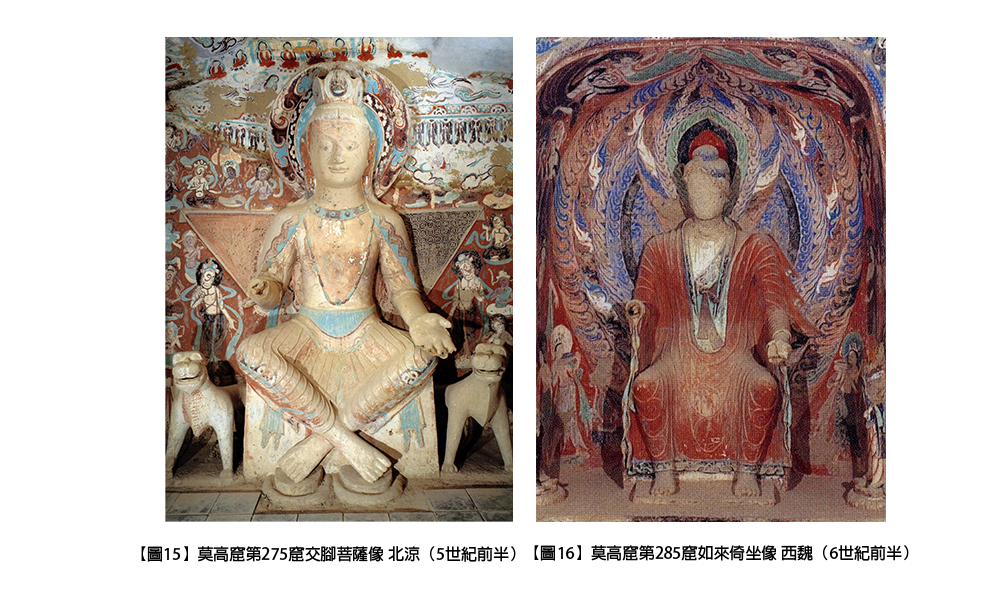

中國佛教雕塑藝術從東漢到西晉是初創時期,北魏前期的佛像雕塑以「雲岡風格」為代表,表現雄健豪邁的氣派。遷都洛陽以後日趨漢化、南方化,表現秀骨清姿、寬袍大袖的「龍門風格」出現,到北魏晚期,這種瘦削修長的風格又轉而向壯實矮胖過渡。

東、西魏時期,改變了北魏後期直硬的刀法,線條從銳利轉為圓潤柔和。北齊與北周的佛像,則漸擺脫北魏前期佛像那種凌駕一切的「神性」,和北魏後期瀟灑的名士風度,而呈現挺秀豐滿、比例勻稱、衣紋疏簡的近人樣貌。及至初唐,又更進一步向現實世界中存在的真實人物形象靠攏。[12]

讀者或許會萌生一個疑問:究竟怎樣才算「寫實」?一般讀者對於「寫實」的既定印象,或許是西方文藝復興時期繪畫發展出的、以光影與透視法進行描繪的方式,又或是像米開朗基羅雕塑的大衛像那樣,細膩地刻劃人體肌理與神態。但在中國初、盛唐,不論是繪畫或雕塑,都與西方的寫實表現大不相同。

這裡先不談兩方的寫實表現差異,只想表達:中國初、盛唐的寫實,是一種與其前後相較後產生的體會。也就是說,相對此前魏晉南北朝較欠缺肌理的佛像表現,與其後中唐漸趨形式化的發展,初、盛唐更致力於表現佛像的豐滿肉感,以及貼近真人比例、栩栩如生般的人物,可謂是生動且具量感(實體感)的一種寫實。

以盛唐時期莫高窟第 45 窟塑像作品為例,主尊佛像的身體比例勻稱,胸膛寬厚,深具實體感。豐潤的面容、細長的眼睛、圓弧的雙眉及飽滿的嘴唇,都極為貼近真實人物的模樣。菩薩 S 形的三屈曲線雖看得到印度風格的影響,但諸如細緻刻劃肌理線條的胸部、微微凸起的小腹,和婀娜多姿的姿態,都充分展現出盛唐貼近世間人物的寫實風格。

而佛像兩旁的弟子──阿難與迦葉──一為純稚溫良、相容靦腆的青年;一為緊眉深鎖、滿臉滄桑的老者,彼此呼應,極為生動。更旁邊的天王像,則猶如現實可見、威嚴凜歷的將軍,不會讓人感覺是遙不可及的天界人物。【圖 10-14】[13]

相較第 45 窟塑像,莫高窟北涼第 275 窟(5 世紀前半)與西魏第 285 窟(6 世紀前半)主尊塑像的上、下半身呈現不協調的比例,四肢表現也較僵直,呈現直挺挺的圓柱狀,且衣褶的表現也不自然。【圖15、16】[14]較晚的莫高窟第 85 與 196 窟塑像,姿體比例雖與近似真實人物,但整體表情、軀體,乃至衣褶表現,都開始趨於形式化,缺乏內在精神與活力。【圖 17、18】[15]

就此而言,我們不妨說初、盛唐的寫實,是一種對現實存在的人物的模仿,是佛像擺脫遙不可及的「神性」,走向平易近人的「人性」的過程。

當中國式的表現、形式、主題愈是確立,就愈需要明確代表印度典範的形象擔保其權威。需要注意的是,這樣的「印度」典範,未必是真正的印度,而可能只是初唐人的假想意象。因此,若我們實際拿印度後笈多期至帕拉王朝期的佛像,與中國初、盛唐時期進行比較,即會發現彼此表現差異頗大:無論是軀體型態或衣褶表現,前者皆適當的抽象化,不易讓人聯想到活生生的人;反之,中國佛像──特別是盛唐──則明顯帶有栩栩如生的寫實感。這不得不說是中國獨有的「生身」佛像觀帶來的巨大影響。[16]總的看來,「寫實性」可說是貫串全書的一個關鍵概念,讀者不妨以此作為起點,展開各自的閱讀旅程。

四

文末,筆者欲簡單談談肥田路美此書的特色,以及值得推薦給讀者之處。首先,站在佛教美術角度看來,肥田路美的研究有一獨到之處,即帶有很強的文獻取向,甚至會以一些現已無存、僅見於文獻中的材料,作為研究主題。本書首章詳論玄奘帶回的七尊像造形,便是如此。這個特別的文獻傾向,或與肥田路美的生命經驗有關。

顏娟英老師為本書撰寫的〈導讀〉中提到,肥田教授曾因為丈夫工作緣故,移居玻利維亞兩年,她的居所拉巴斯在當時是個電力難及之地,因此只能認真研讀隨身攜帶的《舊唐書》,及《大正藏》史傳部,從而奠定她對唐代史事的細緻把握。因此讀者可以很輕易地在書中的個別章節,看到肥田路美如何優游穿梭於文獻之海中,尋覓關於討論課題的蛛絲馬跡,並為其標定出相對可靠的製作年代及供養人身分,進而談論其意涵。追隨作者的步步推演,一個個晦暗不明的歷史謎團逐步明朗,仿佛在閱讀偵探小說一般,這樣的趣味是在一般學術文章中甚為鮮見的。

其次,儘管本書係以「初唐美術」作為主題,然在材料使用上,肥田路美卻全然不為「中國」的地理範疇所囿,而將觸角延伸到包含印度的整個東部亞洲。誠如前文所言,作者在本書中甚為強調印度對於初唐佛教美術的深刻影響,因此在書中,她經常舉出印度佛教美術的發展情狀,作為中國的參照;而在討論佛像造形時,也不時援引散佈於印度或中亞的實例加以說明。

值得注意的是,除了印度與中國外,本書還有另一潛在要角──日本。事實上,公元 7、8 世紀的日本,正處於絲路最東端,因此當時有許多初唐佛教美術實物傳入,並被保存至今,是以這批材料,實為重建初唐佛教美術風格的關鍵。而對於身為日本人的肥田路美來說,其初唐研究亦包含著幾許自我追尋的意涵。在十月的新書發表會中,肥田教授自陳之所以對初唐佛教產生興趣,其中一個原因在於她想要更暸解被稱為「古典古代」的日本 7 、8 世紀奈良美術,為了達成這個目的,就得對其所從出之「母體」唐代有所把握。這讓她在大學時代決心投身唐代佛教美術,而這一投身,便是三十幾個年頭。

筆者以為,肥田路美植基於自身文化關懷、卻又不以特定地域自限的唐代佛教美術研究,對於今日亟欲追尋一個嶄新歷史認知框架的臺灣讀者來說,是極有啟發意義的。更重要的是,繁體中文版將日本版中的所有黑白附圖,盡數更替為極為精美的彩圖,是以在閱覽時,能夠更輕易地感受到宛如生身的初唐佛像寫實感,或許哪位讀者就在悉心研讀的過程中,產生某些靈驗感應,譜成一段佳話也說不定!

(作者分別為臺大藝史所碩士生及臺大歷史所博士生)

[1][唐]慧立,《大慈恩寺三藏法師傳》(臺北:鼎文書局,1991),卷6,頁1a-3a。

[2] 肥田路美,《初唐仏教美術の研究》(東京:中央公論美術出版,2011)。

[3]「國華獎」係日本國華社與朝日新聞為表彰優秀的日本及東洋美術研究者所設的獎項,每年都會選出一至兩名受獎者,肥田路美教授在2012年與時任東京國立博物館研究員的塚本麿充先生一同獲得此獎。

[4] 肥田路美,《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》(臺北:臺大出版中心,2018),〈緒論〉,頁 4。

[5] 肥田路美,《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》(臺北:臺大出版中心,2018),頁 53。

[6]《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》,頁 67。

[7]《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》,頁 68。

[8]《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》,頁 145。

[9] 宮治昭、肥塚隆編,《世界美術大全集・東洋編・インド》(東京:小學館,2000),頁 267。

[10]《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》,頁 343、347。

[11]《雲翔瑞像:初唐佛教美術研究》,頁 383。

[12] 林樹中,〈魏晉南北朝的雕塑〉,中國美術全集編輯委員會編,《中國美術全集・雕塑編3・魏晉南北朝雕塑》(上海:上海人民美術出版,1987),頁13。在日本學者曾布川寬的文章中也曾提到唐代佛像造形可以說是從神格到人格的一個過程。曾布川寬,〈隋・唐の石窟雕刻〉,中野徹、百橋明穗編,《世界美術大全集・東洋編 4・隋唐》(東京:小學館,1997),頁 187-188。

[13] 敦煌石窟公共網:http://public.dha.ac.cn/content.aspx?id=693610915158

[14]《世界美術大全集・東洋編・隋唐》,頁 197、206。

[15] 段文杰,《敦煌石窟藝術・莫高窟第八五窟(附第一九六窟)》(江蘇:江蘇美術,1993),頁 10、122。

[16] 事實上,「生身」佛像觀不僅促成初唐佛教徒就像之寫實性展開積極摸索,更賦予造像事業以正當性與神聖性,而使世俗政權不可能忽視其存在。初唐佛教美術與世俗政權的糾葛,正是在這個背景下展開,囿於篇幅,本文無法涉及太多這方面的討論,還請有興趣的讀者自行詳閱本書第二部「初唐佛教美術與世俗政權」。

-

敦煌文物硏究所,《敦煌莫高窟內容總錄》,北京:文物出版社,1982。

中國美術全集編輯委員會編,《中國美術全集・雕塑編 3・魏晉南北朝雕塑》,上海:上海人民美術出版,1987。

中國美術全集編輯委員會編,《中國美術全集・雕塑編 4・隋唐雕塑》,上海:上海人民美術出版,1987。

段文杰主編,《敦煌石窟藝術》,江蘇:江蘇美術,1993。

溫玉成,《中國石窟與文化藝術》,上海:人民美術社,1993。

百橋明穂、中野徹編集,《世界美術大全集・東洋編・隋唐》,東京:小學館,1997。

宮治昭、肥塚隆編集,《世界美術大全集・東洋編・インド》,東京:小學館,2000。