疾病蔓延的同時,基督教的興起和茁壯,徹底改變了舊日的世俗觀。基督徒之所以能勝過同時代的非基督徒,懂得照顧病患是他們致勝的優勢之一,因為那是他們的宗教義務,即使是在瘟疫猖獗的時代也不例外。當所有例行的服務都崩解時,就算只是最基本的看護,也能大大降低死亡率。譬如說,單是供應食物和飲水,就能令許多暫時虛弱得無法照顧自己的人,漸漸復原,而不必悽慘的死去。

不只如此,凡是因為受到這種關照而存活下來的病人,很容易心存感激,而且會和那些救命恩人產生溫暖的凝聚力。因此,在大部分團體都無法受人信任的瘟疫年代裡,悲慘的流行病反而強化了基督教會。基督教作家非常了解這股力量泉源,有時不免沾沾自誇,說基督徒在瘟疫流行期間是如何相互扶持,反觀異教徒則狠心的拋棄病人,避之唯恐不及。

基督徒勝過非基督徒的另一項優勢,在於他們所傳授的信仰使生命有意義,即使遭逢突如其來的死亡也一樣。畢竟,自苦難中解脫是非常令人渴望的(雖然實際上不一定如此)。再者,就連熬過戰火、瘟疫而飽受摧殘的劫後餘生者,也能在基督教義裡找到具有即時療效的溫暖慰藉,因為想像中的天堂大門,將會為以虔誠基督徒身分死去的親友們敞開。

上帝的萬能,使生命無論處在劫難或是繁盛,都自有其意義;事實上,正因為災難出人意料的降臨,粉碎了異教徒的驕傲,動搖了世俗的制度,才能比承平時期更為彰顯上帝的手。因此,在艱苦、疫病和橫死蔓延的苦難年代,基督教成為最能適應環境的思想及情感系統。

基督教作家也體認到這樁事實。西元 251 年擔任迦太基主教的居普良(Cyprian),曾在一篇宗教文章中頌揚當時正在肆虐的疫病:

我們當中許多人死於這場災難,也就是說,我們當中許多人得到了解脫,不再被世俗捆綁。這場死難對猶太人、異教徒以及基督仇敵而言,是災禍;但是對上帝的僕人而言,卻是一場有益處的別離。至於正義者和不義者全都一塊死去,並不是要讓你們認為這場毀滅把罪惡及良善一視同仁。

正義者受召蒙福,不義者死後受折磨;有信心的人更快蒙受保護;缺乏信心的人受懲罰……這場看似恐怖、致命的瘟疫惡疾,在搜尋正義者並測驗人類心思方面,是多麼的適當,多麼的必要……。

對於羅馬帝國飽受壓迫的人民來說,基督教教義的一大吸引力在於,它能高妙的處理空前傳染病所帶來的恐慌和震撼。相形之下,一再強調客觀過程以及自然法則的斯多葛學派和其他異教思想,便無法解釋,老人和少年、窮人和富翁、好人與惡棍,全都有可能突然被死神帶走的這種隨機性質。

無論如何,有一點似乎可以肯定,西元 165 年後加諸於羅馬人民身上的微寄生變遷,對於帝國的宗教史、文化史,以及帝國的社會和政治,都造成重大的影響。

追蹤「鼠疫」足跡

即使聽起來非常令人信服,但像這樣的猜測並沒有辦法確實加以證明。我們可以回頭看看地中海沿岸的疾病史,就能轉到另一個比較堅實的立場。下一波明顯而重大的瘟疫,是在西元 542 年光臨,且斷斷續續肆虐到西元750 年。

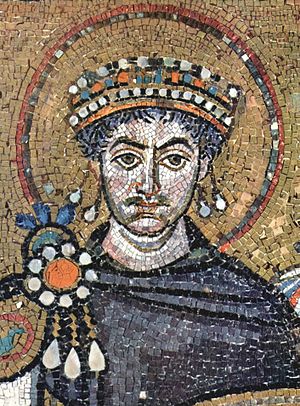

根據東羅馬帝國史學家普羅科匹厄斯(Procopius)所寫的長篇精準描述,所謂的查士丁尼大瘟疫(plague of Justinian,西元 542 年至 543 年),如今可以百分之百確定為鼠疫,雖說在接下來的兩世紀中,穿梭於地中海沿岸的眾多傳染病不盡然都是鼠疫。

假使我們相信古希臘醫學作家魯弗斯(Rufus of Ephesus)的隨口評論,這種病(或是極類似的某種病),最先曾於西元前三世紀出現於埃及和利比亞。在那之後,它就消失了,直到查士丁尼大帝期間才又出現。

在鼠疫的例子中,「與遠方陸地的接觸」是非常明顯的因素,因為這種疾病必定是由印度東北部或非洲中部這樣的源頭,滲透進入地中海區域。這種疫病是藉由船舶在地中海內散播的;根據普羅科匹厄斯描述該傳染病的發生模式及細節,這一點應該沒有疑問。很可能其他穿越印度洋以及紅海等航線的船隻,是最先讓該傳染病抵達地中海的媒介。

採信普羅科匹厄斯說詞的一大理由,在於他的說法完全吻合鼠疫在人類族群中傳播的現代模式。十九及二十世紀的醫學研究證明,在某些情況下,該傳染病可以由人類宿主直接傳給另一名人類宿主,只要病人咳嗽或噴嚏的飛沫進入另一人的肺部即可。在缺乏現代抗生素的情況下,這種類似肺炎傳染方式的疫病,全都令患病者致命;然而這種極端的結果,也意味著肺炎式的暴發無法持久。

較為常見的傳染方式如下:一隻跳蚤由某隻病鼠(或其他齧齒類動物)染上這種疾病,然後當這隻老鼠(或其他染病的齧齒動物)死亡後,跳蚤就放棄牠的天然宿主,轉到人類身上,藉由叮咬新宿主而傳染該症。如果缺乏被感染的老鼠,此肺炎式的疫病就沒法長存;因此,唯有在老鼠(或其他齧齒類動物)的數目也足以擔任起該傳染病帶原者的地區,人類才容易罹患該症。

在歐洲地區傳播鼠疫的「黑鼠」,似乎最早居於印度。這種老鼠以野生動物的狀態,生活在印度次大陸的部分地區,而且牠們很可能早在以「有害動物」的身分居住於人類房舍周邊之前,就已經生存在那兒了。但是,身為有害動物,老鼠就是有辦法進入嶄新的生態區位,使得牠們可以散播到遠離原始家鄉的地方。對老鼠來說,最方便的旅行方式和人類一樣:搭船。

黑鼠是攀爬高手,牠們發覺,沿著下錨的繩索爬進船裡,真是容易得很。在陌生港口登岸也是同樣輕而易舉。因此,黑鼠抵達地中海這檔子事,很可能是埃及和印度間的海上交通開啟後,很早就發生的結果,而且在接下來的幾個世紀,入侵的黑鼠也許已由港口向內陸擴張。但是遲至查士丁尼大帝時代,黑鼠很可能還未抵達歐洲北部,也因此把那個時代的鼠疫,局限在航海就能輕易抵達的地中海沿岸地區。

然而,鼠疫在黑鼠族群中,並不是穩定的傳染病。事實上,鼠疫與黑鼠族群的關係,頗近似人類族群和鼠疫的關係。鼠疫會在鼠類族群中建構出致死的流行病,就如同在人類族群中所建構的一樣。老鼠染患該傳染病的方式,不只是藉由相互交換跳蚤,也可以藉由和其他齧齒動物接觸得來,只要後者的洞穴能穩定、持續的窩藏鼠疫桿菌即可。

在現代,世界各地大部分生活在我們地下世界的大群穴居齧齒動物,都染有鼠疫桿菌。大部分鼠類族群的傳染熱點,都是在二十世紀才形成的,但其中有三處則古老得多:一處是在介於印度和中國的喜馬拉雅山山麓;一處位在中非的大湖地區;另一處則橫跨整個歐亞大草原,由中國東北到烏克蘭。

歐亞大草原成為鼠疫病庫的年代,不太可能早過十四世紀。這意味著,在地質上的古老年代,鼠疫桿菌和地底穴居齧齒類開始合作無間的地點,要不是在非洲中部,就是在印度東北部。

《聖經》中的傳染病,真的就是鼠疫嗎?

看來我們似乎沒有證據,可以判定上述兩個天然病庫何者最古老。對人類鼠疫而言,真正要緊的在於發展出一群容易染病、且能夠讓人類暴露在鼠疫之中的齧齒類動物。而這正是黑鼠及其跳蚤的傑作。

事情的經過或許如下:當印度的黑鼠變得開始依賴人類活動提供的食物而過活後,使牠們擴張了領域,牠們可能在某處遭逢鼠疫桿菌(可能在非洲)。然後,藉由當時已經擴展到印度洋沿岸的鼠、船網路,牠們就可以把傳染病傳給喜馬拉雅山區的穴居齧齒動物族群,而且在後者的聚落中,形成穩定、持續的傳染病。

再不然,鼠疫桿菌和地底穴居齧齒動物社群間的適應,也可能就發生在喜馬拉雅山當地。如果是這樣的話,鼠疫桿菌很可能會隨著黑鼠傳播,並且在某個時間點,於非洲中部的穴居齧齒動物中找到一群意氣相投的新宿主。利用這種方式,該傳染病在二十世紀時傳播到北美洲、南美洲、澳洲以及南非的穴居齧齒動物身上,我們在下一章將會談到。

不論鼠疫桿菌真正起源的老家在哪兒,喜馬拉雅山(很可能也包括非洲中部)的疾病焦點,幾乎可以肯定的追溯回西元之初。這個時代,早於可供現代專家於世界各地辨認出鼠疫的時間紀錄,然而,雖然缺乏證據,卻也不能證明鼠疫早在類似疾病暴發於地中海地區之前,不曾感染過印度及非洲的人類族群。

很不幸,對鼠疫的學術討論中,大都毫不質疑就接受了「《聖經》裡提到的傳染病即為鼠疫」這種說法。「鼠疫」(plague)這個名詞很自然就出現在欽定版《聖經》譯者的心頭,因為在他們的年代,唯一還能造成恐慌的傳染病就只有鼠疫而已。也因此,英文對於「鼠疫」這個名詞一直相當敏感;同樣情形也發生在其他歐洲地區。

因此德國歷史學家史帝克(Georg Sticker)以及其他十九世紀的學者都認為,在《聖經》〈撒母耳記上篇〉第五章第六節到第六章第十八節中,提到非利士人染上的疫病就是指鼠疫,但是用來形容這種病的希伯來文名詞,其實並沒有指明是什麼病。因此,雖然學界其他人費力挑戰《聖經》中的傳染病就是鼠疫這回事,但是「鼠疫流行年代相當古老」的想法,卻始終存在。

分隔開紅海和地中海南邊洋面的埃及路橋,顯然是防止船上老鼠及跳蚤移動的一大障礙。因此,流傳在印度洋港口的鼠、蚤及人群間長達數世紀的傳染病,一旦因某種意外,克服了原先的障礙,使該疾病傳入完全缺乏後天抵抗力的地中海人類族群中,才可能出現空前的猛烈衝擊。於是,長期威脅印度及非洲人生命安全的這項風險(當地的民間智慧和實際經驗,已設想出對此疾病的應對手段),可能就會以毀滅性致命疾病的身分,在查士丁尼的世界登場。

疾病重挫地中海居民

歷史證據顯示,西元六、七世紀時,鼠疫對地中海居民造成的重大影響,完全類似十四世紀時更著名的黑死病。這種病一開始必然會在流行地區引發大量城市居民死亡,而總人口數的降低,需要好幾世紀才能恢復;當然,精準估計死亡人數是不大可能的;但根據普羅科匹厄斯的報告,鼠疫在流行高峰期間,每日可以在君士坦丁堡殺死一萬人,而該症在當地共肆虐了四個月。

就像早先發生於西元 165 年至 180 年間,以及西元 251 年至266 年間的大型瘟疫一樣,這場鼠疫的政治效應也是非常深遠。事實上,查士丁尼大帝統合地中海區域回到帝國懷抱的大業,最後之所以失敗,有相當部分的因素,要歸咎於鼠疫耗掉的帝國資源。

同樣的,只要想到自西元 542 年以來,人口銳減的災難不斷反覆光臨地中海沿岸,並且剛好伴隨了伊斯蘭教帝國第一次關鍵性的擴張,就不難明白,當伊斯蘭教大軍於西元 634 年突然自阿拉伯蜂擁而入時,羅馬和波斯的軍力為何只能做出象徵性的抵抗。

說得更廣泛些,歐洲文明中心之所以會由地中海區域往北移轉〔多年前,比利時歷史學家派瑞尼(Henri Pirenne)注意到這項移轉,而令此發現聲名大噪〕,也是多虧連年鼠疫的大力協助,因為它們的肆虐範圍,幾乎完全圈限在容易抵達的地中海港口。

當然,在這幾世紀中,傳染病也並未在歐洲北部缺席。例如,把愛爾蘭、威爾斯及英格蘭的牧師都召集在一塊兒的威特比宗教會議(Synod of Whitby,西元 664 年)之後,英倫諸島就暴發了一場嚴重的疫病;不過,這場疫病究竟是鼠疫、天花、麻疹、流行性感冒或是其他傳染病,目前仍在熱烈爭辯中。

這是最重大的一次傳染病光臨,但絕非唯一的;事實上,根據盎格魯撒克遜的紀錄,在西元 526 年至 1087 年間,流行病的暴發不會少於四十九次,其中許多流行病都相當輕微;其實,當宿主和寄生物間的調適朝向更穩定、更長期狀態的發展,讓某族群學習與一種新傳染病共處時,會出現「傳染頻率增加但毒性降低」的模式。

目前還不清楚的是,疾病在城市化地中海區域的肆虐程度,是否比日耳曼及斯拉夫地區的鄉間還嚴重。某些疾病需要城市人群(或是集結的軍隊以及逃難的遊民),才能達到流行病的強度。一般說來,藉由飲水傳播的疾病(如霍亂、痢疾)都是如此。

某些疾病(如鼠疫)似乎只局限在地中海區域,原因只在於印度的黑鼠當時尚未在大西洋海港建立族群。但是其他疾病,包括麻疹及天花,卻能夠在鄉間社群傳播得又廣又遠;而城市與鄉間的隔離,總是使得這類傳染病造訪鄉間老百姓時,致命性超過擁有染病經驗的城市。因此反過來想,我們也只得承認無法確定在城市化的地中海地區,人民所受的流行病磨難,究竟是比北方鄉間居民來得大或小。

我們只能確定,直到西元 900 年以後,歐洲的日耳曼及斯拉夫民族,都未曾遭到任何剝削他們資源的巨寄生,不像羅馬帝國以及地中海城市的居民那樣,南方的農民不斷的受到壓榨。不同的人口成長(這點似乎真的很有利於北方民族)很可能正反映出這個事實,就如同北方鄉間分散居住的模式所反映出的微寄生優勢。

關於北方人口在西元五至八世紀間的成長,主要證據為巴爾幹半島上的斯拉夫移民聚落,以及不列顛和萊茵河、多瑙河邊緣地區的日耳曼移民聚落。此外,在維京海盜(活躍期為西元 800 年至 1000 年)身後,遙遠的斯堪地那維亞狹灣和沿岸地區,必定叢聚了大量人口。

全歐共享疾病庫

當然,除了微寄生和巨寄生之間的平衡外,還有其他因素影響了歐洲人口數目。尤其是西元五世紀到十一世紀,歐洲西北部的糧食生產增加了,這要感謝板犁的普及,大大改良了農耕技術。

結果,這在北方開啟了全新的文明模式(就某些本質來說)︰有組織的國家、層級制的教會,以及長程海陸的貨物運輸(不論來掠奪或貿易)。而這些全都加強了和南部地中海地區的聯繫。

於是,在氣候梯度以及人口密度所設下的界限內,大趨勢顯然為:全體歐洲人共享一個疾病庫,即使是遠在如斯堪地那維亞以及愛爾蘭等地方的人民也一樣。

就在這個過程中,那些在歐洲剛出現時曾經高度致命的疾病,也漸漸朝向地方流行疾病發展,至少在那些人口密度足夠支持傳染病鏈的地區是如此。至於偏遠地區,由於人口密度還不足以支持模式穩定的地方性傳染病鏈,於是,會導致人口慘重損失的流行病,偶爾便會暴發一陣。

這類疫病從地方流行區域,沿著連接散居人口聚落和城市中心的貿易、交流路徑,向前發動突襲。這種情況一直存在於鄉間和偏遠地區,尤其是島嶼地區,直到十九世紀。

然而,當這類流行性疾病發生頻率增加時,人命的損失卻減少了。兩次接觸疾病之間的間隔時期縮短,意味著,人口中具備有效免疫力的人數會增加,而他們的免疫力即是由早先入侵該社群的疾病所激發出來的。

若某些特定疾病每隔十年左右就回來一次,那麼只有歷經該疾病前次暴發後依然存活的人,才可能有機會生兒育女。這麼一來,很快的就建構出具有高度抵抗力的人類族群。因此而造成的結果,即是非常穩定的宿主與寄生物共存模式,相當快速的演化出來。

若有一種傳染病,能令倖存者往後能免疫該疾病,而且每隔五到十年就返回特定社群,那麼這種傳染病就會自動變成一種兒童疾病。此外,既然兒童(尤其是幼兒)相對容易被替代,因此比起會殺死社群中老人和年輕人的疾病,那些只影響小孩的傳染病,對社群人口造成的衝擊,顯然要輕微得多。

在所謂的黑暗時代,此一流行病學的調適過程,在整個歐洲活躍的進行著。結果,因為接觸陌生疾病造成人口損失的現象,在數個世紀內漸漸消失了。

在西歐地區,針對微寄生增強的適應行為,似乎早在阻遏過度巨寄生的政策證實可行之前,就已經發生了。直到大約西元 950 年後以後,擁有適度武裝訓練,且由地方農民村落所支持的騎士階級,因為人數和威力龐大,才把維京海盜逐出西北歐最肥沃的地區。打從那時候起,雖說還是會有區域性的動亂,以及零星的劫掠發生,但是歐洲地區的人口數,卻邁入了一個全新、戲劇性的增長期。

到了西元二世紀後,文明疾病庫之間互相交流造成的生物性結果,早已和政治性、心理性結果一塊兒被完全吸收掉了;而且西歐當時正靠著革新技術及制度大賺錢,這些革新是在西歐終於加入文明行列的那段紛擾期間,傳遍各個拉丁基督教國家的。

同場加映:學霸陪你讀《鼠疫》

人類和疾病,早已交手過無數次,疾病帶來的恐懼、焦慮、絕望深深烙印在歷史長河中,但除了這些病痛的煎熬,我們是否能從中獲取重生的力量?

在病毒肆虐的此刻,不如再重讀卡繆的《鼠疫》吧。書中許多情節,仿若當今的預言,政府隱瞞、民眾屯貨、封鎖城市……本月「人人話經典」的專文,我們將穿越回卡繆生活的年代,陪他見證二戰巴黎的絕望與重生;頗析角色的心理活動,幫助我們在現實社會面對疾病;從疾病史鉅作,回顧人類與瘟疫漫長的搏鬥。

一本書,可以有很多種讀法,這就是「人人話經典」想傳達的理念之一,我們不一定要「讀懂」經典,但每個人應該都能找出自己的觀點。你又會如何讀《鼠疫》這本書呢?

麥克尼爾以編年的手法,從史前時代至本世紀前半,詳實探討傳染病如何肆虐歐洲、亞洲、非洲等文明發源地,而這些疾病又如何形塑不同文明的特色。

《瘟疫與人》為讀者揭示一幕幕條分縷析、鉅細靡遺的傳染病與文明交融史。二十一世紀的我們,是否能靠著現代公共衛生技術,而讓文明不再受傳染病影響呢?《瘟疫與人》一書中有最好的解答!