他一個人艱困地走在街道上,打扮成十九世紀軍官的模樣,因為臉上塗抹著白粉,誇張的妝加上不斷流下的汗水讓他的臉糊成一團,顯現出一副滑稽的模樣,路邊的行人向他投來好奇與嘲諷的眼光。

然而,這一切都無所謂。為了他的家,為了他新誕生的孩子阿龍,無論面對再多的嘲諷,再多的苦難,他都甘之如飴。迫於生計而披戴上的小丑裝扮、身上掛著的廣告看板,全都是他的鎧甲,保護著他心愛的孩子──他寄託的所有希望,獨自一人漫遊在這一望無際的荒原上……。

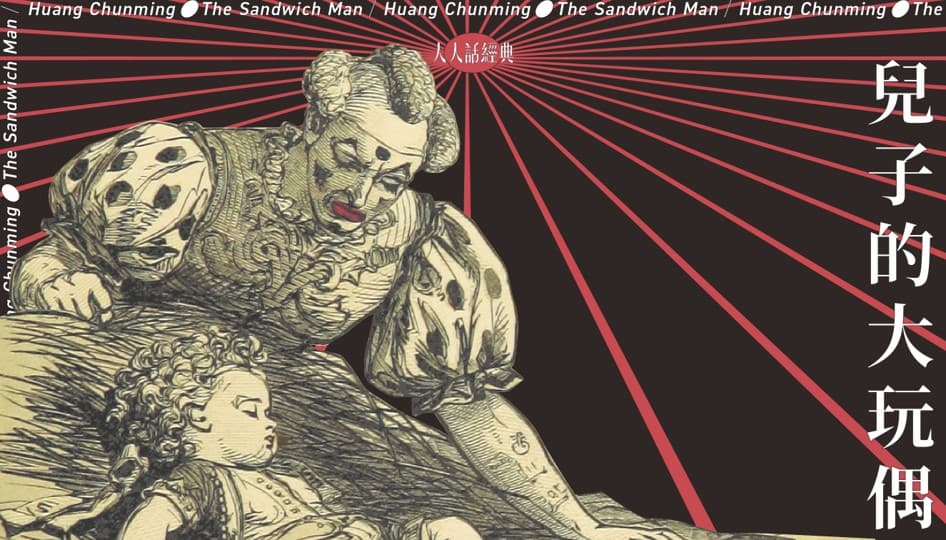

1968 年刊載在《文學季刊》上的〈兒子的大玩偶〉,是作家黃春明的著名小說之一,刊載至今已經五十多年,走過半世紀歲月,臺灣的改變何其劇烈,但這篇臺灣文學現在讀來仍能引起多數讀者的共鳴。

〈兒子的大玩偶〉在 1980 年代改編成電影,更引起臺灣電影圈的新浪潮運動,其重要性無需言喻。

戴上異化自我的面具,如同一縷在城市遊蕩的幽魂

故事主角坤樹是宜蘭小鎮上的「三明治人」,穿著引人注目的小丑裝,背著樂宮戲院的電影廣告看板,在大街小巷中行走,宣傳當天上映的電影,有時還會掛上贊助單位的草藥廣告。沒念什麼書的他,這樣的行動廣告是他所能找到最好的工作了,但滑稽的打扮與每天在太陽底下的不斷行走,都讓他痛苦不已。

然而,原本因生活困窘不得已得讓太太墮胎的他,因為這份工作,保住了自己的兒子。

〈兒子的大玩偶〉並不是什麼高潮迭起的故事,整篇小說僅僅描寫坤樹在行走過程的思考過程,黃春明以意識流的方式呈現坤樹與妻子的互動,兩人如何吵架、賭氣而後若無其事和好,最後戲院經理告訴坤樹改以三輪車宣傳,不必再當三明治人的過程。

原本極其平淡的一日生活,卻因坤樹的思緒而變得波瀾壯闊,讀者因而窺見坤樹心思,深刻感受到他與妻子對兒子的愛。

(為這事情哭泣倒是很應該的,阿朱不能不算是一個很堅強的女人吧。我第一次看到她那麼軟弱而號啕的大哭起來。⋯⋯)

想到這裡,坤樹禁不住也掉下淚來。⋯⋯淚似乎受到慫恿,而不斷地滾出來。在這大熱天底下,他的臉肌還可以感到兩行熱熱的淚水簌簌地滑落。

(這孩子這樣喜歡我。)坤樹十分高興。這份活兒使他有了阿龍。有了阿龍叫他忍耐這活兒的艱苦。⋯⋯「他喜歡你這般打扮做鬼臉,那還用說。你是他的大玩偶。」⋯⋯坤樹心裡暗地裡讚賞阿珠的聰明,他一再地回味著她的比喻:「大玩具娃娃,大玩具娃娃。」

這份工作起因於兒子的降生,黃春明藉由坤樹毫無掩飾的情感,展現出坤樹的喜悅,他經過妓院前被妓女調笑,在學校前被學童圍繞嬉鬧,在車站前遭遇工作完面無表情的行人,心中隨著想到的事而忽喜忽悲,卻因為他臉上塗白所形成的面具,沒有人可以理解他。滑稽的裝扮與面具將他與其他人隔離開來,但街上行人德疏離並非壓垮駱駝的最後一根稻草,真正的悲劇來自他將妝卸下後,想抱起兒子阿龍,阿龍卻嚎啕大哭:

「你瘋了!現在你抹臉幹什麼?」阿珠真的被坤樹的這種舉動嚇壞了。

沈默了片刻。

「我,」因為抑制著什麼的原因,坤樹的話有點顫然地:「我⋯⋯」

小說並未解釋坤樹的舉動就嘎然而止。坤樹為了生活,為了孩子的奶粉錢,不得不將自己的臉粉飾起來,成為他所不是的他,這可以說是現代化社會每個人都會面臨到的宿命──為了工作而擺上笑臉,武裝起自己的心靈在規定的時間打卡上班下班,下班後花更多的時間平復被異化所受的創傷。

每個人作為一個螺絲釘使社會繼續運轉,但為了生存,個人必須迎合社會而非社會迎合個人,就必然有扭曲自己的部分存在。

沒有這張異化自我的面具,兒子阿龍就不可能出世,這構成坤樹的兩難,他只能永遠躲在一片空白的面具背後,看守著自己的血肉,而這一切都是鄉村無力養活這麼多人,迫使坤樹到城市討生活的臺灣城鄉移動的都市化、現代化所造成的悲歌。小說書寫的背景,正是1960年代後期,臺灣鄉村人口,大量前往城市工作,眾多從羅東鄉村來到城鎮的坤樹們,再也不復得見,他們那又愛又恨,生養眾人的大自然土地。

但另一方面,小說令人感動之處在於,坤樹的行動是他主觀所為,他為了自己的兒子奉獻、犧牲,他主動戴上面具,只要兒子希望,他就接受,成為兒子想要的模樣。

因為失去故鄉,所以鄉愁永存於心

黃春明當時被視為鄉土文學的代表作家,有大量小說描寫臺灣鄉村的風光,他在〈青番公的故事〉裡描寫歪仔歪鄉村的美麗:

金色搖曳的稻穗、純樸的農民,從宜蘭來到臺北的黃春明,心中一直懷抱著故鄉的景象,如果可以,他也許是想要永遠待在故鄉,他在小說集《鑼》的自序裡想像了一個最完美的故鄉:

從此我就留在這小鎮。⋯⋯他們善良的心地,時時感動著我。我想。我不再漂泊浪遊了。這裏是一個什麼都不欠缺的完整世界。我發現,這就是我一直在尋找的地方。如果我擔心死後,其實是多餘的。這裏也有一個可以舒適仰臥看天的墓地。老貓阿盛也都躺在這裏哪。

從黃春明對鄉土的渴望回頭理解〈兒子的大玩偶〉,坤樹因為失去的故鄉而懷抱著永遠的鄉愁,時刻回望故鄉,也必須向著現代的城市前進,就如黃春明早期總是在廣告公司工作,坤樹所從事的,也是現代社會才會擁有的廣告形式,但是為了自己的兒子,鄉愁成為他內心最為堅強的信念,義無反顧的在讓他面目全非的城市裡想辦法生存下去。

我們必須在理解黃春明對鄉土的熱愛與懷念的前提下,才能夠理解坤樹對於兒子的期許,那並非是交換的性質,而是因愛而生的,他送給兒子的是毫不懷疑的希望,以及毫無保留的祝福。

擺脫父慈子孝的時代之歌

黃春明的愛、希望與祝福,放在當時其他描寫父子關係的小說中,更顯出其珍貴與特異。

同樣著重在鄉土描寫的小說家鍾肇政名作〈魯冰花〉,故事描繪著具有美術天份的小學生古阿明,被美術老師發掘,但父親古石松卻認為畫畫沒有出路,不斷阻撓古阿明發展,最後古阿明罹患肺炎,更因古石松的疏忽最後送命的悲劇。父親在〈魯冰花〉裡,扮演著擁有傳統觀念的貧窮佃農,視孩子為勞動力,因保守與固執封殺了孩子未來的可能性。

1966 年開始撰寫,1973 年出版的王文興《家變》,以父子關係為核心,展現的卻是與幾乎同時期的〈兒子的大玩偶〉完全相反的價值觀。

主角范曄從兒時對父親的崇拜,到長大後轉變成對父親的鄙夷,在父親悄然離家後,卻與母親過著幸福的生活,這樣飽含「弒父」衝動的書寫在當時引起軒然大波,傳統──父權在1970年代急速發展的臺灣成為必須被打倒的對象。這部被視為臺灣現代主義經典的小說,在文字使用的層面,也使用了詰屈聱牙的構句,展現了顛覆傳統文學的決心。

相較於能夠幸運降生的阿龍,在七等生的小說〈精神病患〉、〈結婚〉中,主角總是因為家族的梅毒遺傳,或是傳統價值觀的反對,導致了主角親手扼死了懷孕的妻子,或是懷孕的女主角喝農藥自殺,變成一胎兩命的悲劇。

黃春明比起現代主義小說家更加樂觀,以及小說中他對於下一代的希望,都可看出他懷抱對臺灣傳統農村社會的信仰,即使他故事中的坤樹必須像是尤里西斯在異鄉永恆的漫遊下去,但還是可以義無反顧的成為兒子的大玩偶,永遠勇往直前。