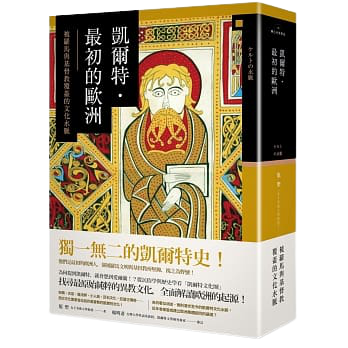

原聖著,鄭天恩譯,《凱爾特・最初的歐洲》,臺北:八旗文化,2019。

提到凱爾特,一般人的印象多半是帶有前現代神祕色彩、與基督教文明以及崇尚理性進步的西方工業社會迥異的面向,其魅惑顯露現代人對奇異魔力與靈性的興味。從二十世紀末起風行歐美的新世紀運動中,凱爾特文化與特質便是核心元素,也引發所謂的凱爾特熱潮。本書企圖解構此一現象,是關於凱爾特難得之入門書。

原聖教授意欲提供完整而全面的介紹,取材廣博資料豐富,用心值得稱許。本書一方面從民俗學研究著手,探索古代凱爾特的殘跡,一方面也注重歷史實證,承認民俗流傳年代考證困難,可能為後世所加。但擺盪於兩種取向之間,究竟什麼是凱爾特至終也不得其解。

另外,作者立論時而依循二分法的邏輯,時而承認無法簡單區分,時而企圖包羅所有,卻難免組織鬆散,條理不足,或有矛盾扞格之處。這也許是不得不然的結果,但我們對凱爾特的問題應先有基本認識,才能進行後續探索。

何為凱爾特?可能源流與演變

古代凱爾特人大抵上是鐵器時代活動於歐洲中西部的族群,原居於阿爾卑斯山以北,萊茵河與多瑙河流域一帶,接近日耳曼區域。因為氣候、資源、社會、經濟、政治等各種因素,他們時常處於變動狀態,與周遭族群交融混合。

因此,關於凱爾特文化的歷史與凱爾特人的分布在學界有許多爭議,連鐵器時代的不列顛群島人民是否為凱爾特人也沒有定論,持負面看法者常引古典作家未以凱爾特人稱呼不列顛人為反證。

歸根究柢,這主要是因為史前時代資訊匱乏,即便進入史傳時代,也唯有北方民族現身地中海世界或與之有所互動才留下歷史記載,而且受限於接觸範圍以及意識型態,所知極少亦有所偏。

雖然歷史上凱爾特人沒有統一的政體或明確的國族疆界,也未以此名自稱,但是從語言文字與出土文物分析,仍可見同質性高而範圍廣的特殊族群文化。

西方早期文獻多出自希臘羅馬地中海文明,希羅史觀對凱爾特的認知與後續研究影響顯著,因此有必要在此簡單概覽以為基本參照。凱爾特人位處阿爾卑斯山外歐洲西北部,相貌異於南方地中海人,在生活型態、飲食風俗與政治組織等方面皆明顯有別,因此是希臘羅馬世界眼中之蠻族。

從歷史之父希羅多德到征服高盧的凱撒之間約五百年是關鍵的論述建構階段。前五世紀中,希羅多德僅約略提及凱爾特人;前四世紀時埃福羅斯(Ephorus)則視其為四大蠻族之一,與歐洲東北部斯基泰人、東方波斯人與南方利比亞人並列。柏拉圖與亞里斯多德對於凱爾特人的描述也不脫殘暴好戰、兇猛剽悍的蠻族刻版印象。

希羅多德死後不久,蠻族越過阿爾卑斯山侵略北義大利,羅馬人稱之為高盧人,但根據人名與相關描述推斷,應屬凱爾特人。兩百年後波利比烏斯(Polybius)以廣為希臘作家使用的加拉太人(Galatae)稱呼這些侵略者。從相關記述可知高盧與加拉太為凱爾特之同義詞,凱撒甚至直言當時高盧人以凱爾特人自居。

加拉太人是由一群定居於佛里幾亞北部(Phrygia,聖經和合本譯為弗呂家,位於安納托利亞中西部地區)之凱爾特部族發展而來。加拉太人因保羅書信而聞名,四世紀時耶柔米(Jerome)也提到加拉太人除了說希臘話之外,也有自己的語言。

後繼的希羅史家持續傳述凱爾特人的蠻族形象,反映地中海中心文明的自我優越感。西西里的狄奧多羅斯(Diodorus Siculus)指高盧人酗酒成癮,愛搞同性戀。斯特拉波(Strabo)則稱高盧人性別角色顛倒,他提及的女戰士,就如塔西佗(Tacitus)對反抗羅馬統治的不列顛女王布狄卡(Boudica)的描述一般。

簡言之,在希臘羅馬對文明邊界的想像與劃分中,從高盧到不列顛到愛爾蘭,距離地中海文明中心越遠越是變態,諸如亂倫、食人等反常惡習不一而足。

十二世紀時英格蘭王亨利二世首度征服愛爾蘭,開啟了兩造之間綿延至今的愛恨情仇,也代表泛拉丁文化對愛爾蘭的衝擊。威爾斯的傑拉德(Gerald of Wales)撰書《愛爾蘭地誌》獻給亨利二世,對此修辭論述傳統有諸多鋪陳。時至今日,這種以歐陸為本位的思維仍屢見不鮮。

在東部,凱爾特人最早是在西元前三六九至三六八年時,以希臘伯羅奔尼撒(Peloponnese)傭兵之姿出現,顯示在此之前凱爾特人應已移入巴爾幹半島。傳說西元前三三五年亞歷山大出征保加利亞時曾與凱爾特人會面,希臘一帶與中歐之互動往來由此可見一斑。到了前三世紀初,凱爾特人更進而入侵希臘。

從上述簡介可知,在西元前三世紀初,凱爾特人已散布於西起西班牙、東至小亞細亞,在阿爾卑斯山以北、地中海文明中心以外之廣大區域。

隨著羅馬勢力擴張,西元前一世紀高盧併入帝國版圖,西歐的凱爾特也正式進入主流歷史。據凱撒所記,高盧東北的貝爾蓋人(Belgae)來自萊茵河以外的日耳曼地區,當時凡是跨越萊茵河的侵略者皆被稱為日耳曼人,亦即不屬於已知的凱爾特族群。許多資料顯示,要將凱爾特人與日耳曼北方之民清楚區分絕非易事,納粹也曾在凱爾特人與日耳曼人的關聯上做文章。

一般認為西元前五世紀到前二世紀間是凱爾特的黃金時期,從拉坦諾文化之考古發現可見其遍及地區幅員廣大,不少代表凱爾特文化精緻工藝之物品便是在丹麥出土。此外,凱爾特與條頓在祭祀、神話、社會組織、以及諸多詞彙皆有相通之處,除了可能是文化交流所致,也可能是系出同源。羅馬名詩人維吉爾在《埃涅阿斯記》描繪高盧人高大金髮、皮膚白皙,宛如北歐日耳曼人的常見形象。

眾所周知西羅馬後為北方「蠻族」所滅,然則這股由北往南民族遷徙的驅動力早在西元前二世紀末已可見端倪。當時,來自北方的辛布里人(Cimbri)與條頓人入侵鄰近羅馬帝國的凱爾特勢力區,如阿爾卑斯山東部的諾里庫姆(Noricum)與西邊的高盧,之後才為羅馬軍隊所敗。從文獻所述與人名來判斷,辛布里人應是凱爾特人、也說凱爾特語,而條頓之名也是凱爾特語 people 之意。

凱撒併吞高盧之後隨即覬覦不列顛,展現大陸霸權征服邊陲海島的野心。雖然終究壯志未酬,卻也留下關於早期不列顛難得的描述。凱撒提到不列顛氣候溫和,房舍建築一如高盧風格,人數眾多,分內陸與沿海兩個不同族群。

沿海族群從現今比利時地區渡海而來,保留原生地之名,以農耕為主,尤其肯特一帶風俗與高盧相去不遠。內陸族群則為原住民,屬放牧型態,以肉奶為食,著毛皮衣,留長髮,身上有深藍色塗青。

凱撒描述的兩個不同族群應該就是貝爾蓋人與皮克特人(Picts);貝爾蓋人與高盧人相似,而皮克特人之命名可見凱爾特語音,因此應是凱爾特人或是凱爾特化的族群。

凱撒未竟之志在一世紀時由克勞狄(Claudius)實現,當時貝爾蓋王朝卡圖維勞尼(Catuvellauni)部族統率卡拉塔庫斯(Caratacus)領導不列顛人抵抗羅馬侵略,後為克勞狄所囚,塔西佗便記載了卡拉塔庫斯對克勞狄的著名演說。此後,不列顛成為羅馬帝國行省,不過羅馬勢力只及於現今英格蘭與威爾斯。

如何凱爾特?邊陲文化之於中心文明

遠古凱爾特人及其繼起之族群,勾勒出歐洲歷史與文明重要一脈,因著一波接一波北方民族的南進,歐洲的政治地理形貌大幅改觀,如今較為人熟悉的凱爾特也逐漸框限於西歐。

西羅馬滅亡之後進入中世紀,現代歐洲的雛型逐漸奠基,但是凱爾特除了保存語族之名,也成了歐洲許多地區的文化基底。尤其在西歐,延續高盧的法蘭西以凱爾特為本,繼承羅馬傳統、拉丁文化與基督教信仰,更以中流砥柱自許。在大陸西部外緣的邊陲島嶼,不列顛與愛爾蘭則不同程度上仍延續凱爾特語言與族群屬性。

本書作者認為若以通史來看凱爾特,法國布列塔尼地方是最適合的區域,但是否如此實則見仁見智。

布列塔尼曾為高盧的一部分,深受羅馬帝國政治與文化薰陶,在文化與語言上拉丁化的程度遠比其他凱爾特語地區為烈。如作者所言,自九世紀中葉以降,布列塔尼政治的重心是與法蘭克王國的關係,和凱爾特文化圈漸行漸遠,到了十六世紀則進而與法蘭西統一。因此,本書以法國布列塔尼為主軸立論也顯現若干問題。

首先是布列塔尼的基督教色彩與異教文化的關係。作者的觀點常以兩者為對比,雖說基督教以前的習俗未必等同於凱爾特文化,卻忽略基督教文化並未全然排斥凱爾特文化,反而保存某些元素且有所融合,兩者並非涇渭分明。直到全書最後,作者才提出沒有純粹基督教的說法。

再者,作者以缺乏歷史實證為由,指陳古代凱爾特人之活動範圍未及愛爾蘭,淡化愛爾蘭與凱爾特的關聯,同時又指出現今見解是不列顛群島的凱爾特化從西元前兩千年甚至更早以前便開始。

前面已提及吾人對凱爾特的理解(或不解)與史前到史傳時代的系統問題息息相關,縱使考古學與體質人類學有不同觀點提出,但受制於詮釋的準確性以及取樣的代表性,至多只能存疑,無法定案。

持平而論,愛爾蘭是羅馬帝國勢力未及或影響力較弱的邊陲地帶,其特別處境在凱爾特文化與語言的保存及發展上得天獨厚,其意義更是無庸置疑。或許愛爾蘭的國族意識為近代產物,但作為唯一標榜凱爾特屬性的現代國家,其獨特地位仍無可取代。

作者雖提到移居似乎是凱爾特人共同的特性,卻有意無意貶低不列顛群島在凱爾特水脈的分量,忽略人類遷徙與文化流動的複雜多面性以及中心文明對邊陲文化理解不足的問題。以無從實證為由,質疑凱爾特的連結,表面上言之成理,卻難免隱含大陸中心與文明正朔思維的侷限與偏見。

如何理解凱爾特?古代凱爾特或許已然消失,但族群與文化銷聲匿跡不意謂滅絕,而是同化或混雜導致組成樣貌與表現產生變化;同樣的,期待凱爾特復興是血脈延續亦是偏狹不實的執念。

誠如本書標題所示,重點不在於凱爾特的血脈,而是水脈。更進一步,或許我們應著眼於文脈,亦即從文字、文本與文化肌理間駁雜多重的脈絡來探析。血脈的追蹤難免陷入實證考據的泥沼,但從語言線索與文本脈絡拓掘卻饒富意義。而文學豐沛的想像力與奔放的表述尤其生機盎然,往往帶出不同的思維並提供活潑的取徑。

接下來便以十二世紀初蒙茅斯的傑弗里(Geoffrey of Monmouth)之巨著《不列顛君王史》為例,說明深具凱爾特色彩的亞瑟王傳奇之建構發展。

亞瑟王故事的歷史脈絡如下,西元五世紀初,羅馬帝國因北方民族進逼自顧不暇,勢力從不列顛撤出,同樣來自北方的薩克遜人大舉進駐,威脅本土族群與政權,帶來騷擾與破壞。時勢造英雄,亞瑟王便是傳說領導不列顛人抵禦外侮、重建山河的民族救星。

早期史籍或文傳對相關事蹟僅有零星片段之指涉,但是在傑弗里首次完整的呈現後,亞瑟王文學便接續冒現且蓬勃發展。準此,我們應當從集體文化記憶的層次來看待此作品,因為此前在不列顛人中間便流傳亞瑟再臨的傳說。

傑弗里的《不列顛君王史》以拉丁文寫成,不過他宣稱譯自一本布立吞語的古籍,訴求的是浸淫於拉丁文識的主流文化讀者。此書面世時正值諾曼人入主英格蘭後,勢力逐漸往傳統不列顛人區域威爾斯延伸之際,因此他標榜不列顛的歷史傳統並將之推向中心論述著實意義非凡。

此後亞瑟王傳說便從布立吞文化圈風行至全歐陸,並翻譯成不同語言,其體系與素材也持續擴大,在政治與文化等層面的影響與時俱增。然則原聖教授卻引用愛爾蘭傳說中,王為侵略者所迫,不得不潛入地下的故事,證明亞瑟乃是基督教到來前的神明變形,不僅流於簡化也有些失焦。

傑弗里的敘述以不列顛人為歷史主體,亞瑟率領的正義之師,不斷與周遭異族征戰。桂妮薇則是羅馬貴族之後,因此亞瑟與桂妮薇的結合表徵不列顛與羅馬的匯流。在隨後亞瑟帝國與羅馬帝國的衝突中,不列顛成了基督教文明與信仰力量的真正明燈,對抗偏離正道的羅馬以及與之結盟的異教勢力。在傑弗里的描述中,亞瑟揮軍征戰歐陸,攻無不克,所向披靡。眼看羅馬已是囊中物,不料傳來莫桀背叛,只得班師回朝。

雖然空留遺憾,但亞瑟王的故事並未結束。對照羅馬帝國與不列顛傳統的從屬位階關係,便能深刻體認亞瑟王傳奇的文化地理想像中,對世界史提出的獨特視角,是一種以邊陲(不列顛)為中心的世界觀。

在傳奇的場域中,不列顛與羅馬、以及歐陸之結構關係有了嶄新的定義,戲劇化翻轉中心與邊陲的既定邏輯,啟動不同想像。依據傑弗里梳理的系譜,不列顛人與羅馬人均為特洛伊人之後,不列顛與羅馬的創建神話皆以埃涅阿斯為始祖。

埃涅阿斯之曾孫布魯特依照女神黛安娜預言,率領族人離開歐陸來到不列顛,猶如摩西帶領以色列人出埃及前往應許之地,不列顛人乃神的選民,將在未來迎接榮耀。如此尊崇的願景對後續英國國族形塑與定位之影響至深至鉅,歷史上大英帝國的發展以及當前英國脫歐的議題皆是明顯的例子。

為何凱爾特?歷史想像與文化再創

原萃的凱爾特可不可尋?可不可行?知名中世紀研究學者也是《魔戒》作者托爾金曾說,凱爾特彷彿是魔術袋,什麼東西都可以擺進去,而幾乎什麼東西也可以跑出來。這不必然令人無所適從,若以正面來理解此觀點則可以說,凱爾特含納豐沛的文化想像力與無比奔放的表述可能。其可塑性與包容力反映文化生發延展與身分認同之形構過程,乘載之多重意涵跨越血緣、時空與族群的藩籬。

凱爾特是歐洲史特異的一面,而且因為超脫傳統疆界與框架,當然也是世界史重要的一環。在主流文化霸權體系中,凱爾特一方面代表邊陲差異,一方面也為中心吸納收編,既包含在內也居於其外。

在有關西方或歐洲的討論與想像中,凱爾特常常與希羅文明與基督宗教相對,但實際上卻又彼此吸收內化。亞瑟王傳說的發展便充分表現中心與外緣、文明與野蠻、大陸與海洋、正朔與悖逆、分離與返合間複雜的矛盾糾葛,而西歐不列顛與凱爾特的故事,正提供位於東亞、處境類似的臺灣一面歷史想像與文化再造的明鏡對照。

凱爾特體現中心與邊陲,內含與外在、歷史與想像的弔詭張力,訴說著文化流動與族群交遇、碰撞以及融匯所引生之迷人而難解的故事。歷史與虛構,事實與想像並非截然二分,反而可以是生機的辯證與聯結。歷史絕非固著不變的過往事件,所謂的史實終究片面而有限,客觀實證也非想當然耳般昭然若揭;理解歷史不能僅執著於「實」「物」,而應貫注不與現實妥協的思辨以及富含生命滋養的想望。

猶太裔德國文哲浪人班雅明(Walter Benjamin)對現代性的反思影響無遠弗屆,而他揭櫫的歷史觀更是發人深省。他對前現代文化氛圍的著迷並非懷舊戀古,吸引他的也不是過去迷濛之美,而是過去所開展之可能,因為原萃已包含繁雜多樣的後起發展與外延轉化。

對他而言,顧後是為了瞻前,旨在重新引動過去以改變現在與塑造未來。換言之,理解歷史探尋凱爾特不在單純的回歸過往,而是釋放歷史的生命活力並重啟其形塑潛能。

這便是凱爾特在歷史上最大的意義與啟示。位處亞洲大陸外緣一隅的臺灣,深受中原霸權的束縛以及華夷思想的桎梏,長久以來徘徊在歷史的十字路口舉步維艱,臺灣人應可藉由閱讀與理解凱爾特得到關鍵啟發。

本套世界史提供的重要視角是跳脫歐洲中心論與中華王朝史觀,期許讀者能立足臺灣,以海島周邊為起點,發揮歷史想像的能量與文化再創的雄圖,向外延伸多重的脈絡並擴展多元的網絡關係,以活潑開放的世界史觀擁抱邊緣與中心,胸懷大陸與海洋。

(本文作者為臺灣大學外語系教授)

1980 年代後半,歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。雖然歐洲文明的基礎長久以來被認為是羅馬與基督教文明,但這兩者並非歐洲所獨有。

若再往更早之前追溯,在羅馬與基督教出現之前,幾乎遍及整個歐洲,可作為歐洲獨特認同基礎的,正是凱爾特文化。