To begin, begin.—William Wordsworth

一

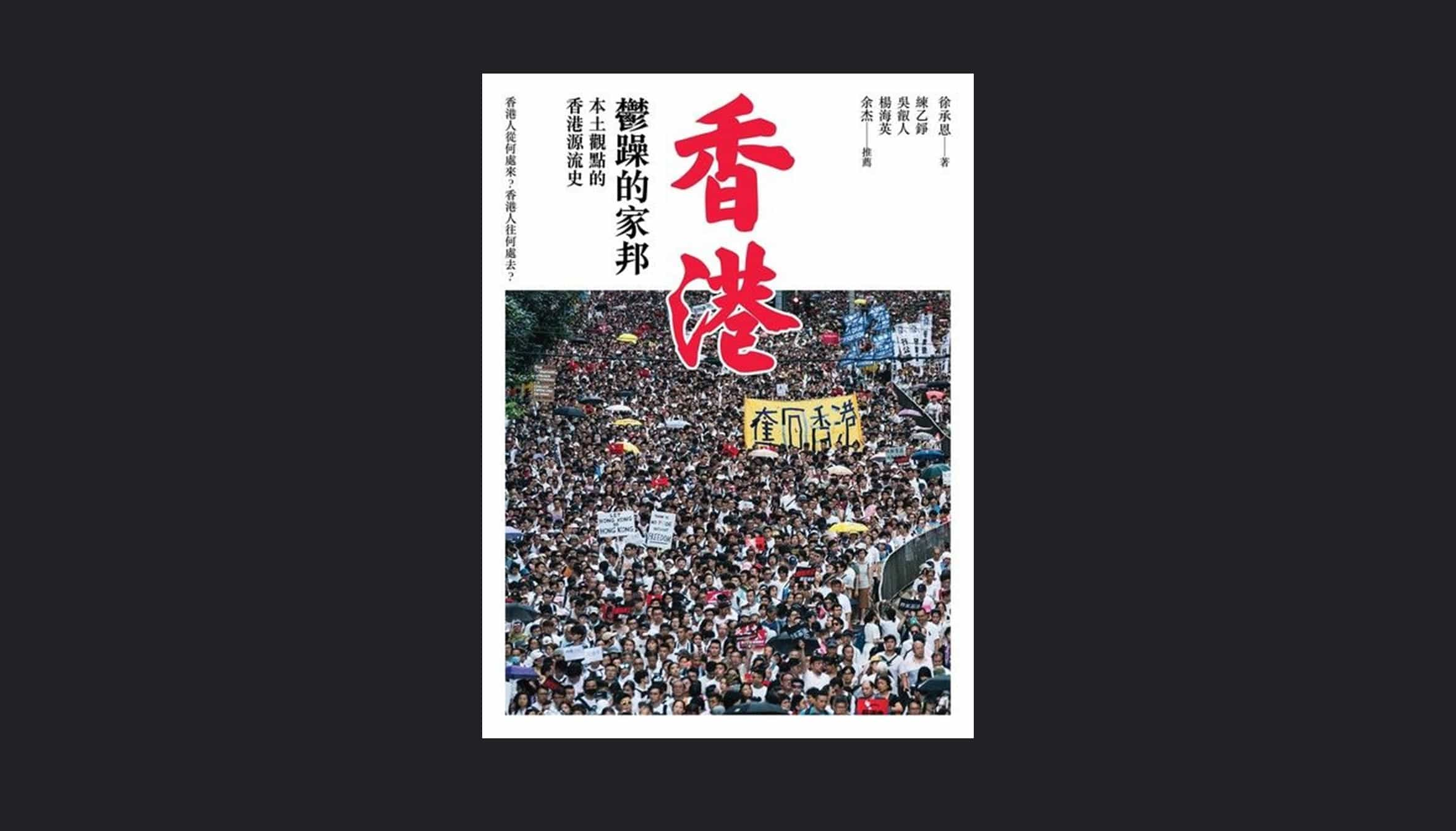

徐承恩這部《鬱躁的城邦:香港民族源流史》的完成,終於為香港民族主義的意識形態領域填補了一塊關鍵的空白──民族史的歷史敘事,也象徵了香港民族主義思想結構的初步成形。陳雲以雄辯的《香港城邦論》[1]率先發難,引古今城邦自治傳統與華夷變態之論建構香港主體,掀起本土浪潮,抵擋強國入侵。繼之則有港大《學苑》的青年志士們在《香港民族論》[2]以社會科學之「民族」理念為香港主體命名、賦權,並以民族之名重申港人自決權利,直接挑戰香港政治想像的邊界,以及強國對「民族」話語之壟斷。

2015 年,安靜內斂的專業人士徐承恩獨力完成了一部香港人的「民族的傳記」(安德森語),為新興的香港民族認同提供了歷史縱深與情感正當性,使習於流離、不善記憶的香港人開始有了歷史意識,知道了自己過去從何處而來,未來應往何處而去,這將使他們惶惑的心獲得安頓,受傷的感情獲得療癒,使他們獲得鼓舞,有了更多的勇氣,決定要在這個美麗的城邦土地上,穩穩地,深深地生根、茁壯。短短四年之內,《城邦論》、《民族論》和《鬱躁的城邦》先後問世,說明了這波香港民族主義浪潮同時也是一場波瀾壯闊的意識與思想的革命運動。如今這三部作品勢將鼎足而三,相互對話詰問,共同創造當代香港政治本土主義的思想磁場,誘導著來日更多元、複雜乃至激進的論述的出現。

二

《鬱躁的城邦》是徐承恩 2014 年著作《城邦舊事:十二本書看香港本土史》[3]的延伸與完成,然而他在《城邦舊事》中所勾勒出的本土史觀卻又是港大《學苑》 2014 年二月號〈香港民族•命運自決〉特輯所提出之香港民族論的歷史根據。另一方面,《鬱躁的城邦》同時也承接,乃至吸收了學苑《香港民族論》當中進一步提出的公民民族主義論(discourse of civic nationalism)與香港準國家論。[4]

這個有趣而微妙的知識系譜學一方面顯示了當代香港民族主義各種思潮之間依然活潑地彼此滲透、相互影響的密切關係,另一方面也明確指出了《鬱躁的城邦》在香港政治思想光譜上接近於民族自決論的位置。不過,徐承恩在書中同時也使用「城邦」概念來指涉香港民族的政治形式,而《鬱躁的城邦》的歷史敘事事實上也融合了「城邦」與「民族」兩種視野,因此也呈現了某種「香港民族城邦史」(history of the national city-state of Hong Kong)的特質。在這個限定的、政治的意義上,這部香港民族史應該能夠在城邦論與民族論之間,架起一道對話的橋樑。

三

本書篇幅很長,然而論證與敘事結構卻相當清晰。基本上,作者主張香港民族的起源,是位處中華帝國的國家力量(reach of the state)之邊緣或外部的東南方邊陲、底層諸族群,如漢化甚晚的廣府族群、被歧視的嶺南賤民族群(客家人),以及具有強烈無政府傾向的海洋族群(閩南人與蜑家人)。如借用印度底層研究(subaltern studies)的概念,這四個香港的先驅族群乃是當時中華帝國邊緣不折不扣的底層階級(subaltern classes)。

這些位處中華帝國國家力量之邊緣或外部的底層族群長期與中華帝國關係疏離,乃至敵對,並且在中國現代民族國家形成之前,即被吸收到另一個帝國,也就是大英帝國的外圍歷史軌道之內,在「處中國之外,在中國之旁」的獨特地緣政治位置中經驗了一段獨特的族群融合與民族形成的歷史,最終在七○年代形成了香港民族意識,但同樣也因為這個微妙的位置,造成香港民族意識因來自中國因素的不斷干擾而欠缺穩定性。

作者在本書的敘事,大體環繞香港人與兩個宗主國,也就是中華帝國與英國的關係而開展。前三章敘述香港建城諸東南賤民族群與來自北方的中華帝國之疏離、抗拒與被征服收編或排除的關係,第四章到第十四章描述港英統治一百五十年過程中,一個英國準自治領的形成,以及香港社會的整合、土著化與民族意識的興起。第十五章(按:新版第十五、十六章)敘述中華帝國再度崛起陰影下香港人試圖爭取民主以掌握自身命運的失敗嘗試。第十六章(按:新版第十七、十八章)則描述九七之後中國再殖民的情境下香港青年世代民族意識的高漲與本土主義的勃興。

上述香港民族形成史的論證在結構上與臺灣人形成史的結構頗有類似之處。臺灣人的民族意識同樣是處於中華帝國國家力量較脆弱的邊緣部位或外部的諸族群,包含臺灣本島各原住民族、拒絕降清的鄭氏東寧王國部眾,以及干犯海禁渡臺的閩粵拓荒者集團在長期經歷與不同帝國中心國家力量之衝突、拉鋸、降伏、同化與抵抗過程中逐漸形成的。

換言之,臺灣與香港的民族意識都是帝國邊緣或底層的族群在複數帝國的夾縫之間被壓擠塑造形成的。從中國官方民族主義的觀點而言,臺灣人和香港人因此都是身處近代中國民族國家形成過程外部的「未完成的中國人」,其異邦人性格必須加以克服與改造。所不同的是,最後統治臺灣的中華民國是一個無母國的殖民政權,而臺灣人民經由民主自決去除其殖民性格,並經由國家繼承獲得了實質獨立,但是香港人則早被強權剝奪自決與自治權利,並在九七之後在另一個宗主國下繼續承受被殖民的命運,尚未獲得獨立自主。

四

從當代民族主義理論的脈絡觀之,徐承恩的香港民族源流論──或許我們可稱之為一種「非漢族的多族群起源論」──其實與英國民族主義理論家Anthony Smith的折衷主義論頗為接近:他主張民族形成的歷史路徑固然可大分為公民─領土型(civic-territorial type)與族群─文化型(ethnic-cultural type)兩種主要類型,但不管哪一種路徑的民族形成,都必須預先存在一個具有某些雖鬆散但仍可辨識之共通性的族群原型(ethnie)作為基礎,不能憑空建構。他稱之為「民族的族群起源」(the ethnic origins of nations)。[5]

在徐承恩筆下,構成香港民族原型的四大先驅族群雖然各有差異,但他們共享某些嶺南邊陲原住民族的共同特性,因此或許可以視為某種香港民族的「族群原型」吧。這個族群原型日後在港英殖民地的準國家架構與公民制度塑造下形成民族意識,因此具有很強的公民民族主義性格,但他們畢竟並非港英建政之後陸續來港的中國移民,而是早期定住與土著化的原住民。

因此,或許我們可以將徐承恩在本書中描繪的香港民族源流史,視為一種修正的公民民族論。這種「非漢族的多族群起源論」的一個重大的理論與政治意涵是,它否定了陳雲華夷變態論的華夏中心主義,從而將香港民族文化的特質定位為多族群、多元主義,同時具有非漢族成分的混血文化。解構籠罩香港的漢族意識與漢文化霸權──這是《鬱躁的城邦》在思想上重要的原創性之一。

五

毫無疑問,《鬱躁的城邦》是一部由民間史家所作,具有明確政治實踐意圖和強烈本土史觀的香港通史。然而正因徐承恩不是香港學術體制內的學院史家,他才能夠如此放膽顛覆正統史學觀點,自由描摹香港民族的歷史造像。所謂學院史家們大多已在學術體制與新宗主國國家主義意識形態的雙重規訓下喪失了勇氣、想像力,以及道德熱情。對他們而言,歷史書寫早已墮落為一種知識遊戲或社會控制,然而素人書寫的《鬱躁的城邦》卻是一段與香港人民的歷史意識與集體記憶的深度對話。

事實上,《鬱躁的城邦》的書寫固然是一次民間史家試圖介入政治現實的語言行動(linguistic action),但它也是一次具有深度知識意涵的政治行動:這位民間史家在書寫過程大量閱讀、消化、吸收比較客觀公正的國內外學院史學研究成果,並將他的讀書心得先寫成《城邦舊事》這冊閱讀筆記,然後在這個基礎上將這些學院歷史知識轉化為具有原創性──儘管也是政治性──的詮釋與敘事。就此而言,本書與戰後第一代臺灣民族史經典,語言學家王育德教授飽讀史料史著而在 1964 年寫就的《台湾:苦悶するその歴史》[6]可謂前後輝映。這是一次香港公民公共史學(public history)的傑出實踐。

六

這本由香港民間史家書寫的香港民族史,帶有一種奇妙的國際性格。此處我所指的「國際性格」,並非徐承恩在先後兩本書中再三致意的西方或日本學者如Robert Antony、Carl T. Smith、John M. Carroll、Ian Scott以及濱下武志等人關於香港史或海洋史的作品,而是這本書與另一個位處帝國邊緣的國家──臺灣──的因緣。如作者自序所言,他最初因受到王育德教授《台湾:苦悶するその歴史》的啟發而起心動念書寫香港人之民族史,而他也在成書之後將本書獻給已故的王育德教授。

這是本書和臺灣的第一層因緣。在撰寫香港建城到二次大戰終戰這段期間的歷史時,作者多次參照引用一本極其特殊的著作,也就是旅美臺籍史家蔡榮芳教授的《香港人之香港史》。[7]《香港人之香港史》或許是第一部明確強調「從香港人的觀點」或香港本土角度書寫的中文香港通史,然而它的作者卻是一位臺灣人。這是本書和臺灣的第二層因緣。

值得注意的是,蔡榮芳寫作這部本土香港史時心中時刻念茲在茲者竟是同樣被籠罩在中國崛起陰影下的祖國臺灣。或許我們可以推測,身為臺灣人的生命體驗,使他獲得一種從邊陲與外部觀察歷史的視角,也使他對處於類似結構位置的香港人曖昧的認同更為敏感。他這部香港本土史最大的特色,就是擺脫了中國愛國史觀的虛構,細膩地捕捉到香港人「認同中國,但希望與中國保持距離」的矛盾心理與雙重認同。最終,蔡榮芳以香港歷史印證臺灣民主獨立的現況,並且宣告:

臺灣人蔡榮芳在中國崛起的前夜為理解帝國邊緣人民認同的共同困境而書寫的香港本土史,在十五年後被映照在香港市民史家徐承恩為香港書寫的民族史之中,而啟發這部香港民族史的原點,則是上一個世代的臺灣人民間史家王育德在流亡中書寫的臺灣民族史。如此迂迴、跨越世代與空間的啟示與折射,如此動人而自然的傳承,體現的不是什麼「臺獨與港獨合流」之類低級、粗暴而反智的指控,而是處在帝國邊緣、帝國夾縫中的所有賤民階級共有的苦悶、憂傷,以及關於自由與尊嚴的狂熱的、甚至是高貴的鬱躁。

(本文作者為中央研究院臺灣史研究所副研究員)

香港人:自己歷史自己寫!

香港人在改寫自己的歷史,而且是現在進行式!

本書第一版出版於雨傘運動、魚蛋革命之後,是香港人在面對中國政府不願履行「一國兩制」的承諾而發起公民抵抗運動似乎已然失敗的時候。香港人「經濟動物」的特性讓所有外人都以為,現實的香港人肯定會選擇向中共靠攏,更加融入中國。但我們都看錯香港人了。

當我們以「今日香港,明日台灣」來警惕自己的時候,我們可曾知道過去的香港又是什麼?為什麼會變成現在這個樣子?沒有脈絡性地認識香港歷史,那麼討論香港的現在、台灣的未來,都是危險而不負責任的。

[1] 陳雲,《香港城邦論》(香港:天窗出版,2011)。

[2] 2013 年香港大學學生會學苑編,《香港民族論》(香港:香港大學學生會出版,2014)。

[3] 徐承恩,《城邦舊事:十二本書看香港本土史》(香港:紅出版,2014)。

[4] 關於公民民族主義以及港英政府所創造之準自治領的制度性效應分析,請參照吳叡人,〈The Lilliputian Dream:關於香港民族主義的思考筆記〉,收於《香港民族論》,頁77-98。

[5] Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford: Blackwell, 1986).

[6] 王育德,《台湾:苦悶するその歴史》(東京:弘文堂、1964)。

[7] 蔡榮芳,《香港人之香港史1841-1945》(Hong Kong: Oxford University Press, 2001)。

[8] 《香港人之香港史1841-1945》,頁 295。