《西方憑什麼》是一本相當好的書。「相當好」是學術交流用語,有所保留,但也不算負面。尤其是,這本書作者的武功路數與《槍砲、病菌與鋼鐵》的作者戴蒙(Jared Diamond)非常接近,都是從考古資料出發、都有豐富的地理學與地質學的知識背景,也都是大學教授。

但是我對於《槍砲、病菌與鋼鐵》是挑不出什麼毛病的、拜服的,坊間也認為那是一本經典之作;但對於《西方憑什麼》一書,我只能肯定它前面的五分之四內容。雖然它仍然是好書,但是它也有一些缺陷。以下,我就一一討論。

過去四百年強權是如何興起的?

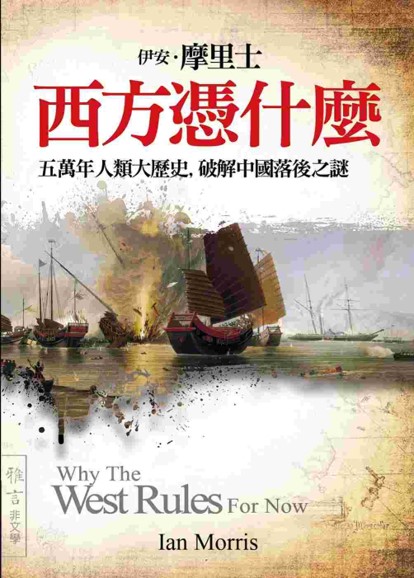

作者摩里斯(Ian Morris)是史丹福大學歷史學系教授,對於西歐與中國上古史、考古學的研究,知識豐富,令人欽佩。《西方憑什麼》所涵括的歷史面向極廣,從幾百萬年前延伸至現在,視野宏大。本書前五分之四還沒有到近代,其內容我完全同意。但是要跨入最近五百年、解釋「工業革命為什麼在西方」,進而延伸至「西方為什麼能主宰近代兩百年」,那就稍微勉強了一點。

大體而言,作者想要論證「西方的社會結構與複雜度比較容易發生工業革命」,但是從工業革命到今日強權,其間有太多的偶然因素、經濟因素、帝國主義因素、地緣政治鬥爭,恐怕是超越了他的推理架構,硬是要推出結論,就嫌勉強了。

摩里斯用「社會評分」去刻劃社會迎新變局的成熟度,即使學界有爭議,我卻不覺得有什麼問題。那些計算評分的指標也相當客觀,包括最大城市人口數等。這些評分刻劃出社會的分工細密與協調複雜。社會評分高,表示社會面對複雜體制改變而能接納的機率高,這裡的推理沒有什麼問題。以「社會評分」觀之,十五世紀哥倫布發現新大陸、十八世紀工業革命,都發生在西方,不能說是什麼令人驚訝的事。但是事情沒有這麼簡單。

西方興起背後的歷史偶然

一、發現新陸塊與發現新「大」陸,是有重大差別的。如果當年哥倫布登陸的那塊陸地不是像美洲大陸那麼大(例如只是菲律賓大小)、不如北美洲那麼平坦肥沃,則發現與不發現,差別沒有那麼大。十五世紀時,東方的皇帝恰巧對於向外航海沒興趣、西方的國王恰巧喜歡探險,於是東西「投資標的」恰巧不同。誰知道,這一次探險投資的標的如此報酬豐厚,幾乎是地球「最大獎」,會造成天壤之別?這,是運氣,與社會評分關係甚小。

二、歷史上發現新大陸「先於」發明蒸汽機,雖然都是中獎,但是這兩個獎的次序非常重要。蒸汽機雖然改變了動力運作的模式,但是其發揮威力的「練兵場」,至少有一百年時間,主要是在棉紡業。讀者如果看《棉花帝國》一書即知,英國的機械動力革命落實在紡織機,但是要靠源源不絕、主要來自新大陸的、每年幾百萬噸的棉花提供,才能把棉紡業養得肥壯驚人。工業革命,是需要「練兵」的,而新大陸讓英國的練兵回饋豐碩,擴大了「革命成果」,更厚實了西方實力。如果工業革命之後三百年都無處練兵,蒸汽輪機的功能就大打折扣。

三、此外,發現新大陸不但方便了西歐工業練兵,也回饋了航海冒險的投資。於是造船機械工程、航海天文等科學技術,都有向上提升的動力。尤其是工業革命所帶動的機械、火器等研發,都更上層樓。事實上,要「發現新大陸刺激航海技術」與「工業革命」加在一起,才有「船堅砲利」的實現。沒有船艦,火砲很難從西歐經中亞陸路運到廣州逞威,遑論 1853 年美國黑船到日本海岸施壓。

「發現新大陸」與「工業革命」共同落實了馬漢的「海權」論述,也令東方諸國正式面對「大規模毀滅性武器」的兵臨城下。這也揭開了帝國主義的序幕。帝國主義徹底改變了幾百萬年來東西運作的漸進規則,作者完全沒有置一詞。

帝國主義宰制下,東方當然沒落

四、綜上,「發現新大陸」與「工業革命」把「東方」諸國,從歷史上東、西隔絕數千公里的分隔體系,轉變為「東方是西方殖民附庸」的混合體系。這個時候,再像摩里斯那樣去分析東西雙方的競逐,就有點不倫不類。被壓迫的東方國家除了日本,大概沒有一個成功翻身的,直到二次大戰結束。大約在 1850 年之後,東方的發展就是附庸的,因此在邏輯上,又怎麼能分析東方與西方的競爭發展呢?過去兩百年的世界秩序,其實是幾個帝國主義強權之間的鬥爭,他們除了日本,其實都是「西方」。換言之,帝國主義與工業革命,是要合併起來討論的,但是作者只挑一個談,當然很怪。

五、如果我們將理性主義、實用主義視為過去五百年西方社會文化的主軸,則蒸汽輪機與汽車飛機的發明、鐵路的建設、鋼筋水泥建築的工法、農業耕作的改良,都是廣義工業革命的成果。這些都是新的資本財,偶爾出現,但是至少到 1970 年之前,技術面的更新速度都還不夠快,都還稱不上是「知識經濟」,也都還在傳統經濟報酬遞減的法則主宰之下。

紡織機、汽車與耕耘機等資本財是可以貿易的,後進國家只要儲蓄率高,努力進口機器,則經濟學上的「收斂法則」必然成立,使得後進東方追上西方。但是為什麼理論上的必然追上,實際上一百五十年卻一直追不上呢?1970 年之後新加坡與韓國追得超快,別的東方國家卻是慢吞吞,這是摩里斯地理因素解釋不了的。

六、到了 1970 年之後,知識經濟漸漸出現了,科技創新變成系統性研發投入的自然結果,不再像一、兩百年前偶爾出現。科技研發的新知識有無敵對性(non-rivalrous)的特性,是經濟脫離報酬遞減,變成報酬遞增的基礎。西方理性主義系統性投入研發,真正可能創造「東方再也追不上」後果的關鍵,正在於此。

在知識經濟時代,再也沒有「後發先至」這種事,甚至也不會再有「後發追上」。摩氏沒有區分傳統幾萬年經濟與最近四十年經濟的不同,但是我認為,這裡的體制改變,卻是有可能造成東西方重大差異、永久性差異的。由報酬遞減轉為報酬遞增,遊戲規則應該要分開來談,但是作者卻又和在一起談,這是另一種古怪。由於現在西方還是整體領先,將來東方還有沒有可能突破,值得關注。摩氏最後一章語焉不詳,其實是凸顯他自己還沒有想清楚。

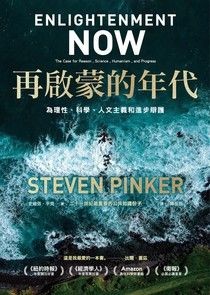

啟蒙文明要怎麼看?

平克(Steven Pinker)是哈佛大學心理學系的教授,認知與語言學習的權威。但是他寫的《再啟蒙的年代──為理性、科學、人文主義和進步辯護》(Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanities, and Progress),卻與心理學或是語言學無關。這算是一本解說、闡釋「啟蒙運動」的通識教育書籍,內容龐雜廣泛。如果你原本對啟蒙運動有概念,這本書幫你整理複習;如果你原本對啟蒙運動沒什麼概念,這本書幫你理解綜彙。

作者撰書的背景,大概是有鑒於當下的一些悲觀論。有些人感慨最近十幾年民粹主義當道、恐怖分子橫行、世界貧富不均惡化、中國對新疆與西藏近乎種族清洗、全球暖化迄無解方、熱帶雨林縮減、種族主義者當選國家領導人 ⋯⋯。這些負面衝擊,使不少人產生懷疑:過去幾百年科學進步、人文價值、工業革命、民主推展等以往令我們自豪的努力,是不是有點「白搞」了?我們的社會,真的是在進步嗎?平克的著作,就是要回應以上的懷疑。

這樣的懷疑論其實並不新穎;早在兩千多年前,老子在《道德經》裡就有一般性的論述:「絕聖棄智,民利百倍 ⋯⋯ 民多智慧,而邪事滋起 ⋯⋯ 古之善為道者,非以明民,將以愚之。民之難治,以其智多。故以智治國,國之賊,不以智治國,國之福。」余英時先生把這樣的論述歸為「反智論」。如果要用這本書的文字描述,老子的說法,就是「反啟蒙」論。

所謂啟蒙,就是尊重「知識」。這個知識從哪裡來?從理性、邏輯、思辨、證據、檢證等科學方法,逐步累積而來。這樣的科學思辨範圍有沒有邊界限制呢?沒有!在人文主義、人本主義的思想帶領下,啟蒙思潮歡迎科學理性衝撞任何傳統的禁忌,包括宗教、神祇等等。

啟蒙之益大矣哉

平克教授指出,如果比較當下與啟蒙運動未曾開展的幾百年前,我們就會發現一大堆事例,肯定啟蒙的成就。與百年前相比,今日全球各地的嬰兒死亡率、產婦死亡率、平均壽命、每日獲取熱量、每人平均財富、凶殺案比例、戰爭死亡人數、生存威脅、平權指標等,不論從哪個指標看,現在都遠勝於以往。而這些,差不多都是啟蒙運動的成果。啟蒙尊重人本,而且善用各種知識與推理改善人所居住的環境,其結果當然就是前述種種「人本幸福指標」的改善。

平氏的論述證據客觀而充分,撰寫語氣幽默,對讀者有相當的感染力與說服力。這是否表示老子所說「民多智慧,而邪事滋起」必然一無是處呢?恐怕有人會有不同的看法。「邪事」從何而來呢?一般而言,歹事歹念經常源於當事人的相對挫折,或是難以在既存制度下出頭的「積怨」,只好透過某種偷搶拐騙的手段,去達成某些壓抑在心底的目標。我想從思辨的角度,分析這樣的「積怨」,提出一個不同於平氏的思考。

平氏所比較的數據(諸如嬰兒死亡率、每人平均財富),都是拿現在與幾百年前相比。但是當我們詢問一個人「心中是否有積怨」時,我相信他們很少會比較當下與三百年前。今天的父母親極少面對「嬰兒早夭」的風險與悲痛,但是有誰會因此而感謝盤尼西林發明人、牛痘發明人?又有幾個人會想到這是「啟蒙運動、科技研發」的成就之一?人既然不會如此今古相比,當然就不會有什麼「活在今天好幸福,我要好好珍惜」的想像。

相反的,人通常是與「當下周遭」比較,有時候就形成一種強烈的相對剝奪感。年輕大學畢業生感慨:他們父母親那一代那種「可以靠勤奮而闖出名堂」的環境,好像不復存在;這是一種世代失落感。巴菲特的女傭感慨:她的所得平均稅率竟然高於億萬富豪的老闆;這是一種制度不公平的被剝奪感。薪水階級厭惡政府永遠在討好資本家;這是階級不平等感。新疆維吾爾族厭惡中國控制的集中營式管理;那是種族之間的被欺壓感。

有誰感謝盤尼西林發明人?

所以我們發現,啟蒙運動絕對能夠提升整體的、平均的生活環境與生活水準,但是這種跨越時空的生活改善,關照不到當下時點的壓迫與被壓迫。即使人文主義想要彌平性別、種族、國家、同性戀/異性戀等群體之間的歧視,但是在同一個群體之內,卻永遠還是有壓迫與被壓迫的關係。說得強烈一點:壓迫與被壓迫的關係、優勝劣敗的競爭,不是平均水準提升與否的問題,似乎是啟蒙運動關照不及的小角落。畢竟,「魯蛇」二字,絕對只是同輩比較的結論,與數百年來歷史有什麼變化,完全沒有干係。

我以上的評論,並非否定啟蒙運動的成效,也不是反對平克教授的觀點,而是要解釋:平克教授的古今數據比較涵括了部分歷史面向,但不是全部。你如果問我:「願意活在現在,還是活在一百年前?」我的答案絕對是「現在」。這就是古今數據比較的結論:不論從哪個角度看,現代社會都比一百年前「好太多了」。

但是如果你問我:現代人民與一千年前人民,哪一種生活比較幸福,這恐怕就沒有標準答案了。如果續問:「願意活在一百年前,還是願意活在(可能已然全球暖化、氣候大亂的)一百年後?」我就更難回答了。啟蒙運動所激發的理性科學思潮,是否有「產生問題後及時自我修復」的機能,恐怕是要打個問號的。全球暖化似乎是啟蒙運動的副產品,科學理性有修復的機制嗎?平克教授對此頗為樂觀,我的樂觀度大概要開個根號。

司馬遷描述的學術成就是「究天人之際、通古今之變、成一家之言」。能夠成為哈佛大學講座教授、美國國家科學院院士,平克的論述著作絕對已然成一家之言。但是關於啟蒙運動的未來影響,這是個天人之際、古今之變的題材。誰能到那個境界,就不是凡夫俗子如我者所能判斷了。

撰寫「大歷史」,不是那麼容易的!

閱讀不僅是知識涵養的基本功,亦是談判攻防的前置作業,全面理解書寫脈絡,回饋犀利批判,避免落入似是而非的數字陷阱或狹隘史觀的圈套,尋思因地因時因勢的應變之道。