「事件」的重要性

美國一群互通聲氣、互相影響,而且都非常傑出的社會運動、革命研究者,在其集體計畫的後期將視野從長期的結構性因素轉移到短期的因素;重要的短期因素中,最常被忽略的是「事件」(event)。歷史社會學的學者在更早之前,就已強調「事件」在歷史過程中的重要性。事件經常是轉變的標記,因為它「改變、或違反了政治秩序和社會關係的既定規範」,因此成為「過去和未來之間的轉換器,它是過去所累積的結果,卻也象徵著未來。」

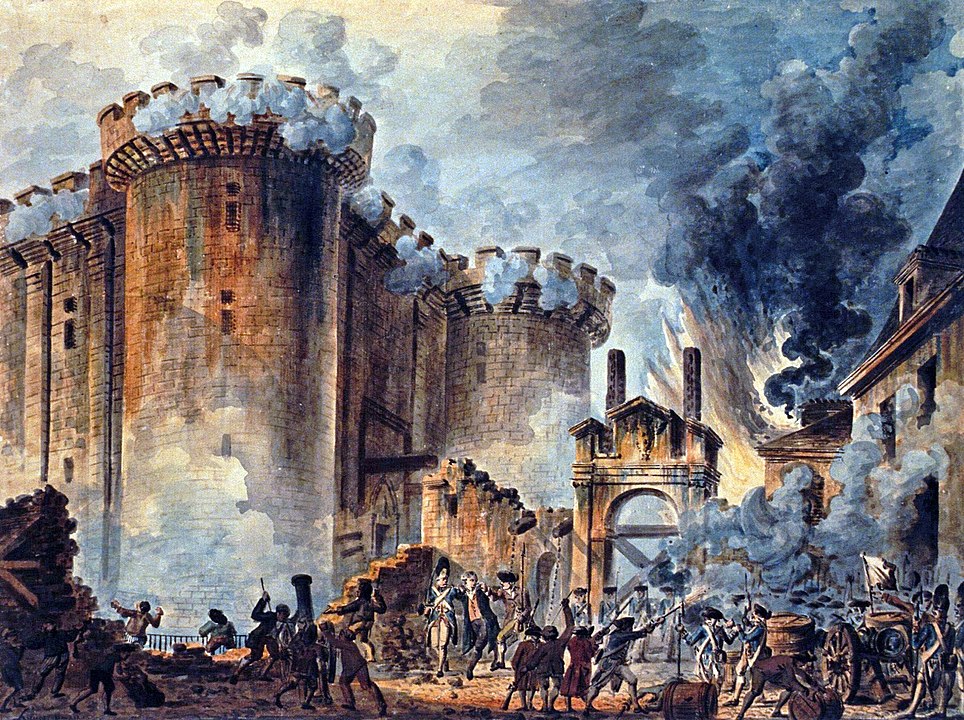

大多數的政治變革、社會運動、革命等,其過程中都包含著類似的重要事件,如法國大革命中的攻佔巴斯底監獄,美國的黑人民權運動中 1960 年的 Greensboro 靜坐抗議事件和 1964 年密西西比民主黨代表大會事件。有人或許會加上「自由夏天」事件。它們都在長期政治發展中起了的重要作用。

事件不只影響長程的政治發展,也經常因為具有象徵性意義,而成為政治變革的標記和運動的象徵。這些象徵有時候是在事後而被賦予。其中最有趣的或許是攻佔巴斯底監獄。當天早上巴黎的示威群眾強奪了數千支部槍之後,轉往巴士底監獄試圖搶奪儲存在裡面的彈藥。擊斃將近百名群眾之後,監獄守軍對屠殺人民開始感到厭惡因而放棄戰鬥。群眾攻進巴斯底之後,確實釋放了一些囚犯:四名騙徒、三名瘋子。他們然後將指揮官的頭顱割下,插在木桿上遊街慶祝。

在凡爾賽開會的改革進步派得知這項消息後,對群眾的「非理性、盲目、傳染性的暴力行為」感到憂心忡忡。有人甚至認為這是國王抗拒改革的政治陰謀。直到後來國王讓步,政治情勢開始急轉,攻佔巴斯底才成為「自由對抗暴政」的象徵,也成為整個革命的重要標記。

「事件」之所以發生,當然是許多長程因素在過去緩慢累積的結果。例如經濟發展帶來的教育普及、都市化,以及(就臺灣的例子而言)少數族群威權統治多數族群、本土文化和歷史的壓制等。沒有這些長程和結構性因素,「事件」不可能發生。事件雖然是長程因素累積的結果,它卻也創造自身的政治效果。事件的持續雖然是短期的,其效果卻經常維持相當長的時間。「時間性」短,效果卻長期的作用之一,就是「情感動員」。

事件的衝擊:大逮捕

大多數革命、或社會運動的重大事件都發揮「情感動員」的效果。事件之所以會發生固然是結構性因素長期所累積而成,然而真正影響人行為的卻是事件;結構性因素只是背景,不會直接影響人的行為。因為事件,人產生對既有秩序的反感,特別是對統治團體的厭惡,以及對不義壓迫的道德憤怒。透過情感動員,事件將先前的旁觀者轉化為支持者,將潛在的支持者轉化為積極的參與者。美麗島事件正是這樣一個「轉型式的事件」(transformative event)。

美麗島事件由三個事件組成:對民主運動參與者的大逮捕、公開審判、以及林宅血案。這三個事件密集地在半年內發生,對臺灣政治造成前所未有的大震撼。三個事件性質各不相同,然而卻匯集成一股巨浪衝擊臺灣政治,也強烈衝擊人心。

1979 年 12 月 13 日清晨發動的逮捕行動,並不是國民黨在臺灣第一次逮捕主張民主的人士。除了之前四十年間對異議人士從不停止的秘密逮捕之外,社會最為注目的應該是 1960 年 9 月對《自由中國》組黨運動人士的逮捕。就社會影響而言,上次對第一波民主運動者的逮捕,和美麗島事件遠遠無法比擬。首先就規模而言,上一次的逮捕對象只限於帶頭的雷震、以及三位雜誌社的員工。其他所有的本省籍政治人物和重要作者(如殷海光和夏道平等),都倖免於難。

美麗島事件的逮捕卻是全面性的,幾乎所有的領導人、積極參與者全部被逮捕。上一波的民主運動逮捕四人,而且全部是外省人。這一次的逮捕則包括八位領導人和一百三十多位積極參與者(其中九十多人後來被飭回)。這是國民黨統治臺灣時期最大規模的逮捕,等於是對民主運動的全面性鎮壓。而且,八位被捕的領導人全為本省人,被捕的積極參與者也幾乎全是本省人。在族群對立尚未消除的年代,它具有重大的政治象徵。

除了逮捕規模有極大差異之外,逮捕的政治意義也完全不同。參與自由中國組黨運動的政治人物來自全臺灣各地,可以說是一個全國性的政治行動。在國民黨高壓統治下的民眾,對它也有所期待。然而在人民心中,這個運動代表的是對國民黨威權體制和蔣介石獨裁的挑戰。

雖然運動的喉舌《自由中國》質疑了蔣介石違憲的非法連任、國民黨對自由和人權的侵害、對教育的毒害、選舉的不公和舞弊等,在最後的階段甚至試圖組織新的政黨以挑戰國民黨。可是它比較是一個在政治高壓中氣氛中,呼吸自由空氣的努力。

然而美麗島之前民主運動所代表的意義,則已經不是單純對國民黨獨裁體制的挑戰了。它已經開始想像一個新的社會、一個新的政治社區、甚至一個新的民族。《臺灣政論》於一九七五年八月創刊之後,不斷質疑國民黨威權統治的基本原則。

美國總統尼克森於 1972 年訪問中國,並和中國簽署聯合公報,其中「美國認知:臺灣海峽兩邊的中國人都主張中國只有一個、臺灣是中國的一部份。美國政府不挑戰這個主張。…美國政府的最終目標,是從臺灣全面撤出軍隊和軍事設施。」1977 年八月基督教長老教會發表「人權宣言」,呼籲「為達成臺灣人民獨立及自由的願望,我們促請政府於此國際情勢危急之際,面對現實,採取有效措施,使臺灣成為一個新而獨立的國家。」

兩年後出現的《美麗島雜誌》發刊詞這樣說:「玉山蒼蒼,碧海茫茫,婆娑之洋,美麗之島,是我們生長的家鄉。我們深愛這片土地及啜飲其乳汁長大的子民,更關懷我們未來共同的命運。同時我們相信,決定我們未來道路和命運,不再是任何政權和這政權所豢養之文人的權利,而是我們所有人民大眾的權利。」

雖然沒有清楚標舉「新民族」,住民自決是當時言論的最大限度。而且在臺灣民族認同無法公開論述、醞釀的情境下,住民自決的民主原則最容易被接受。新民族的想像已經出現,希望正在燃燒。全面性逮捕的意義,因此不再只是國民黨獨裁政權難以挑戰,而是構築自由而獨立國家的挫折。

接收兩波事件效應的民眾也完全不一樣。感受第一波整肅的民眾,在其生命中同時歷經第二次大戰、日本殖民政權崩潰、國民黨政權移植臺灣、二二八大屠殺。在這樣的歷史情境中,人不但無法想像一個全新的國度,內心的基調也是消極內向的。可是對美麗島事件感受的民眾,和第二波民主運動的領導者、參與者相同,許多是出生、或成長於戰後。臺灣和中國近代史中的苦難都和他們無緣。在安定和繁榮中成長,他們樂觀、進取,有追求夢想的心志。一般而言,年輕的夢想者不容易被挫折嚇阻。遭受挫折的夢想只會帶來憤怒。或許從這些角度我們才能理解美麗島事件的感情動員效果。

這項感情動員和憤怒,在短期內衝擊摧毀了既有的心理秩序,在長期上則衝擊了政治秩序。從 1970 年代開始,民主運動就已經萌芽,並且迅速蔓延至全臺灣。在 1977 年的省議員選舉中,宜蘭、基隆、桃園、南投、臺中、嘉義、臺南、高雄、屏東都有「黨外」人士當選。他們試圖以集體的方式在言論上挑戰獨裁體制,可是其行動基本上並沒有超出獨裁政權所設立的既定秩序,民眾的心理也大致沿著傳統的族群和理念分野:對黨外人士在心理上或者同情,或者旁觀、冷漠,或者反對。

可是美麗島事件的大逮捕、審判、和林宅血案改變了民眾的傳統心理。在幾乎整整一年期間,政治成為臺灣社會的主要關心;反對威權獨裁者獲得廣泛的社會支持。這些強烈的政治關懷和感情動員,在第一波民主運動中、甚至在美麗島事件之前似乎也不存在。

審判的情感動員

緊接大逮捕的震撼,就是審判造成的巨大情感動員效果。大逮捕之後,社會和家屬最為關心的兩個問題。一為由軍事法庭或普通法庭審判,二為審判是否公開。

國策顧問陶百川在大逮捕之後寫了十二封信給蔣經國,其中第一封信詢問將用軍事法庭還是一般法庭審判:「高雄不幸事件是暴行還是暴動?是衝突還是叛亂?判斷一個刑案,看犯行,也看犯意。不知被捕的人是否有叛亂的犯意?…中壢事件焚燬警所,搶劫兵器,情節遠較高雄事件嚴重,但未辦成叛亂,人犯都由警總改送法院訊辦。高雄事件是否也將那樣處理?」陶百川在另一封給蔣經國的信又說,「如無叛亂事證,而僅犯普通罪刑,則可以妨害公務罪、妨害秩序罪、公共危險罪、傷害罪、妨害自由罪或毀棄損壞罪等追訴,都應移送法院審判和懲治,而不應受軍事審判。」

在美國的作家陳若曦也回臺灣要求見蔣經國,交給他一封由旅居美國的知名中國學者和作家的連署信。連署者包括杜維明、許倬雲、余英時、李歐梵、莊因、白先勇、張系國、楊牧、張灝、林毓生、鄭愁予、葉維廉等二十七名學者,其中大多為黨派中立人士,許多人對臺灣獨立的想法也不一定支持。聯名信要求「不應交由軍事機關審判」,建議「全案立即交由法院審理。」陶百川和海外學人的信,也都顯示對美麗島事件的同情,超出了黨派和政治立場。

社會廣為關心的另一個問題為公開審判。大逮捕之後,「美國在臺協會」理事主席丁大衛旋即於一九八〇年一月到臺灣,見了蔣經國及其政府的高層人員,也會見了被捕者的家屬們。姚嘉文夫人周清玉女士當面向丁大衛提出公開審判的期待。根據丁大衛的回憶錄,他在離開臺北前夕,蔣經國派遣總統府秘書長宋長志告訴他:「雖然領導人都會以軍法審判,可是其他人都會由普通法院審理。而且,不會有人被判死刑。」蔣經國給丁大衛的交代並沒有涉及是否公開審判的議題。

公開審判在後來對美麗島事件的論述中,也受到極大的關注。當時擔任國民黨文化工作會主任的楚崧秋後來表示,公開審判的推手應該是司法院長黃少谷。黃問他的意見,他回答說,「只有審判公開才能將事件的傷害降至最低。」

事實上,並非所有的軍法審判都不公開。蔣介石於 1960 年審判雷震的時候,總共發出八十多張旁聽證;包括被告家屬和二十三位中外媒體記者都列席法庭旁聽。被告在法庭內的答辯,也都摘錄於次日的報紙上。和之前的政治案件審判相較,美麗島審判的特點其實不是公開審判。

兩個政治審判不同的地方,第一是審判的草率程度。雷震案有四位被告,整個審判程序卻在一天之內完成,用的時間總共不到六小時。而美麗島的軍法審判則歷經九天。第二項特點是容許被告做「最後陳述」。被告在九天中的答辯以及他們的「最後陳述」,第二天都由媒體完整刊出。

以前在白色恐怖的氣氛中,臺灣民眾不敢討論政治;唯一的政治言論來自統治者以及他所認可的學者和記者們。如今歷經九天中,臺灣所有民眾都經由報紙參與旁聽了審判,仔細聆聽被告的政治想法、他們對民主和人權的呼籲,也接觸了臺灣獨立基本的、起始的理念。

林義雄在法庭上所說,「民主自由是人類有史最佳的生活方式,所以民主自由乃成為我追求的目標。...無論是反攻大陸、統一、或獨立,任何一種解決臺灣問題的方式,都必須尊重全體同胞的意願,透過全體同胞廣泛而自由的公開討論,以民主投票的辦法來處理。」這種想法是文明社會的普通常識,在國民黨統治下卻可能帶來嚴厲的處罰。如今透過媒體,它被傳達至所有臺灣人的心中。

因此,重要的問題是:為什麼媒體被容許完整地報導審判?根據文工會主任楚崧秋,「當時情治單位強烈建議,並要求新聞局和文工會配合,希望限制報導審判內容的新聞篇幅,及國內記者的採訪。」楚崧秋認為:既然是公開審判,當然就可以採訪;而且中外記者應該享有相等的權利。他並且將這個意見報告給蔣經國,也獲得蔣經國的同意。當時蔣經國雖然同意,楚崧秋後來卻因此而被迫離開文工會的職位。蔣經國要他離開該職位的召見,第一句話就說,「他們說你自由主義的色彩太…」。

蔣經國當時顯然沒有認知到放任媒體報導審判的嚴重性。對政治非常老練的蔣經國,為何會有此誤判?在大逮捕之後,蔣經國曾經廣泛詢問手下社會輿情的反應。我們無法得知同樣依賴威權獨裁才得以保持權位的手下,提供他何種社會輿論。蔣經國或許誤以為民意站在他的政權這邊。高雄事件的之後幾天,所有的平面和電子媒體都對民主人士密集地、強悍地大力撻伐。

臺北市長李登輝也在高雄衝突事件的兩天後表示:「絕不容許陰謀份子在臺北市有煽動群眾、不法集會、及破壞社會安寧秩序的暴力事件發生。李登輝同時呼籲臺北市民共同聲討制裁陰謀暴力份子,以維護社會安寧…決本嚴正立場,依法嚴辦,絕不寬待。」學者出身、又是基督徒的臺灣人,既然如此痛恨暴徒,一般社會大眾想必更為敵視。

李登輝警告陰謀暴力份子要依法嚴辦的第二天,蔣經國開始了大逮捕。大逮捕之後媒體所展示的民意也是一面倒,所有的新聞、所有學者和記者的評論,同聲譴責陰謀暴力份子。獨裁者最大的麻煩之一是,他永遠不知道是否真正受到人民的支持。在沒有新聞自由和言論自由的國家,獨裁者誤判民意的例子並不少見。最著名的或許是菲律賓的馬可仕,因誤判民意而舉辦總統大選,結果因此失掉了政權。

蔣經國決定不干涉媒體報導或許來自他的蘇聯經驗。他離開蘇聯的 1937 年,正是史達林熱烈展開其審判秀的第二年。這是全蘇聯和全世界的大事。在史達林的殘暴和威脅下,眾多革命元勳為了讓親人活命,都完全配合史達林編寫的劇本表演,在法庭上公開承認自己反革命、是帝國主義的走狗。蔣經國或許認為這種審判秀可以在臺灣複製。如果被告按照劇本演出,這將是他政權的一大勝利,也可以杜絕世界批評的聲浪。

根據姚嘉文的回憶,審判前警備總部一直「教導」他,要他在法庭上公開表示悔改,「請求庭上從輕發落。」一位檢察官甚至對姚嘉文說,「你開庭的時候,跪下來道歉、悔改,就一定不會被判死刑。」當時所有被告被起訴的罪名之一是:「被告等所為,顯已觸犯懲治叛亂條例第二條第一項意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行。」其刑罰是唯一死刑。統治者或許預期,在死刑的威脅下被告將會屈服。

辯護律師鄭勝助也回憶,在情治人員的逼迫下,每一位被告的口供中,都有類似「我們知錯、深深悔悟,請求國家原諒我們,給我們一條自新之路」的話。其他沒有受軍法審判的民主運動人士,情治人員也有相同的要求。楊青矗在法庭上說,「偵查人員都要我在每份自白書寫『我很後悔,我所作所為對不起政府,請政府原諒,從新發落。』現在我覺得我沒有做錯什麼,沒有什麼可以後悔的。」

不只楊青矗,軍法審判中所有的被告都沒有依照劇本演出,沒有人在法庭上屈服認錯。在最後陳述中,林弘宣引用耶穌被判死刑的例子來暗示,國民黨政權對他們的審判乃是邪惡勢力對正義和仁愛的審判。「一千九百八十年前誕生在羅馬帝國殖民地的耶穌,因為宣揚愛心、正義、和寬恕,被他的同胞已涉嫌叛亂逮捕,提起公訴。…兩千年來被人類尊為救主的耶穌被同胞以叛亂罪名處以十字架的死刑。…他非但沒有仇恨,還說:『我天上的父,原諒他們,因為他們不知道他們所做的。』」

姚嘉文以「我相信民主運動的推展,不是任何人可以阻止的」來結束其最後陳述。施明德的最後陳述是要求法庭判他死刑。陳菊請林義雄代為親吻屠殺倖存的女兒林奐均,然後一一向所有的被告道別,說「我愛你們,也會想念你們。」似乎已在心中準備好走向刑場。

林義雄以如此結束最後陳述:「我懇切希望這次審判,將會消除這些破壞全民團結、社會祥和的陰影,使我家所奉獻的自由、血淚、生命、以及身心的慘痛,獲得生者安寧,死者安息。」他的希望當然沒有實現。所有的被告都被判了重刑:施明德無期徒刑,黃信介十四年徒刑,姚嘉文、林義雄、張俊宏、陳菊、呂秀蓮等人十二年徒刑。

※※※※※※※※※※

「這是考驗人的靈魂的時刻。」美國獨立運動宣傳家潘恩,發表於獨立戰爭最艱苦時刻的一篇文章中這樣說。那確實是一個艱苦的時刻,一群役期只有一年、缺乏訓練、武器嚴重不足、甚至沒有軍服穿的農民軍,對抗歐洲最強大的英國正規陸軍。每一個民族都有這種艱難的時刻。

每一個民族在不同的艱難時刻,也都面對不同性質的挑戰;在臺灣是殖民統治、獨裁壓迫、以及更為強大的帝國主義。因此也需要不同的能力和心志:或者力抗政治暴力的勇氣、或者無畏輿論的堅持和正直、或者權衡不同價值的智慧、或者誠懇面對難題的改革決心。未來世代所面對的挑戰,將極為不同於美麗島世代。可是他們仍然可以從中獲得啟發。

美麗島事件對臺灣長程政治發展有著重要的影響,它間接促成了臺灣的民主化。民主轉型這樣一個大規模的政治變動,必然來自諸多不同因素和不同行為者的共同作用。然而我們不能否認,其中不可或缺的動力,是處於社會不同位置、來自社會不同角落的民眾,他們的無私行動。在那個時代中,我曾經目睹許多生活在社會底層的人,在現實生活的壓力下仍然為黨外運動為一個簡單卻崇高的理念付出。他們服裝不整,談吐也毫不幽雅,可是心中卻蘊藏著強大的理念。

推動臺灣民主當然是一項偉大的成就。可是美麗島事件或許有更為重要的意義:許多人以勇氣和堅持接受這個艱難時刻的考驗。這是他們在那個時代中展現的時代精神。這是臺灣民族的重要歷史資產,畢竟「決定一個政權存亡的不是政治制度,而是人的精神。」而我們這個世代,其時代精神又是什麼?

(本文作者為美國芝加哥大學政治學博士,中研院社會學研究所兼任研究員)

.jpeg)

歷經三個世代的演變, 擘畫出百年臺灣的基本圖像

罕見的規模與格局 豐富多元的觀點 探討百年臺灣歷史之鉅著