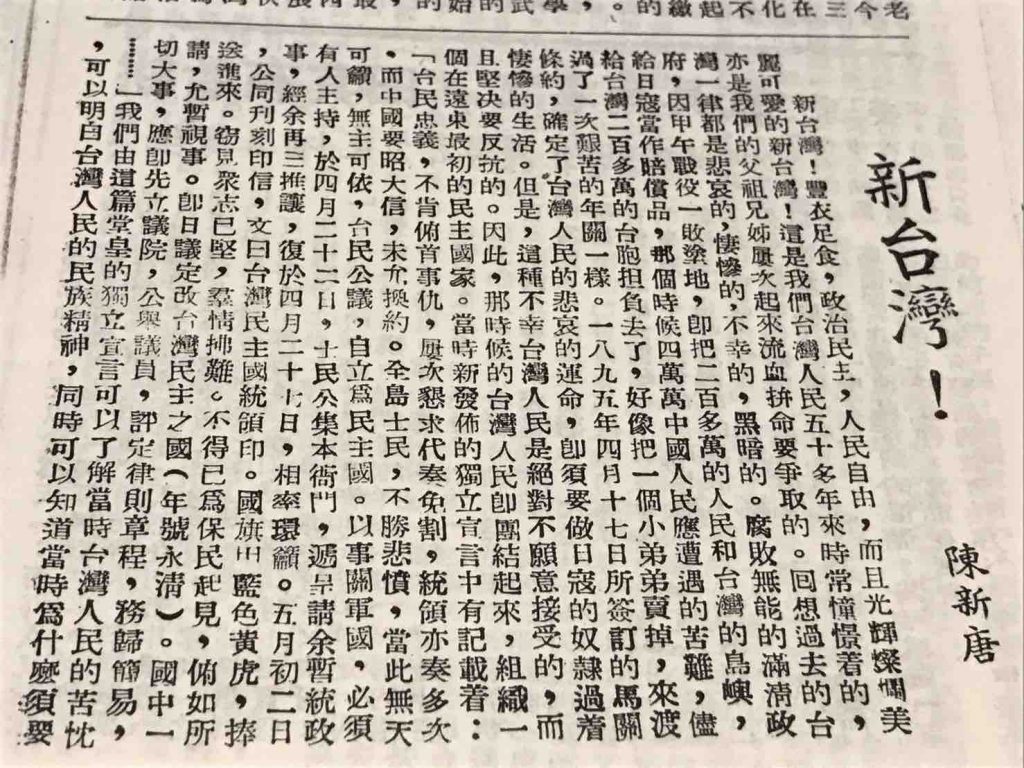

筆者負笈法國期間以謝雪紅作為博士論文的研究主題,曾於 2001 年五月間至北京、上海從事資料蒐集和口述歷史訪談計劃。承蒙北京「臺灣民主自治同盟」(簡稱「臺盟」)的吳藝煤先生協助,提供了《新臺灣叢刊》五份期刊的影本,不勝感謝。目前針對這份史料有較集中性介紹的,是吳藝煤寫於 2013 年的〈不能忘卻的《新臺灣叢刊》〉。該文篇幅不長,簡單整理記載了叢刊的發行經過,但對其內容並未進行相關深入分析,且在引用史料方式上,因未具專業性而小有瑕疵,殊為可惜,但也彌足珍貴地使這份歷經滄桑的叢刊樣貌再度重見天日。

本論文嘗試以這份《新臺灣叢刊》中較罕見的五份期刊裡的部分篇章為主體,並以二二八事件的左翼脈絡做為切入的背景,闡釋解析臺灣左翼者在進入中國前夕(1947-1948)所留下的政治思辨;也期能為這群曾提著頭顱,奔走於勞苦大眾之間,在殖民政權的更迭中出生復入死,終至被迫永別島鄉的流離者,留下臺灣戰後左翼史的些許身影蹤跡。

《新臺灣叢刊》與二二八事件的歷史脈絡

戰後初期,臺灣左翼者再次出現於國民黨於臺灣佈建的中華民國歷史舞臺。這股左翼力量,一方面承襲於日治時期舊臺共的傳統,譬如蘇新、謝雪紅、楊克煌等人皆是於 1931 年的臺灣共產黨事件被捕入獄後,倖存出獄的老臺共黨員;另方面青年世代也透過謝雪紅及地下黨接棒上來,如古瑞雲、何集淮、蔡伯壎等,都是二二八事件中的左翼青年。

接收臺灣的國民黨,當時猶未結束與中共的內戰,來臺接收的第一位行政公署長官兼臺灣省警備總部總司令陳儀所代表的中華民國政府,在「臺灣作為中國一省」的時代(1945-1949),享有行政權與軍政大權,過去由日本「內地人」所統攬的政府職務,如今皆換作來自中國大陸的「外省人」,歧視依然。這種依循過去日本殖民統治體制的做法,令臺灣人普遍有「總督府」復活的感受,遑論甚至有部分地方官員,仍以舊傳統中華帝國思維,認為地方官應迴避本籍,故臺灣本地人不應干涉治理臺灣事務。

在短短未及兩年內,國共內戰仍熾。國民黨在其統治區內實行三徵政策:徵兵、徵糧和徵稅,在臺灣也一樣緊迫進行。政治上,臺灣人從日本殖民統治中無法獲得的自主和尊嚴,在戰後轉而對祖國的憧憬不僅破滅,甚而覺國民黨政府在襲用日本法制上,比日本更橫暴,且其獨裁、無能與貪污,更使年輕人在感情上從失望、厭惡至反感;經濟上,自日本接收的臺灣土地、產業、金融等皆為國民黨所壟斷,社會階級分化嚴重,日治時期的中產階級逐漸下沉,失業人口增加,種種倒行逆施的作為使臺灣社會遭受史無前例的嚴重打擊。

戰前因臺共大逮捕而四散沉寂但僥倖存活出獄的舊臺共成員,面對臺灣局勢嚴酷若此,在原來各自暫時安頓的人生脈絡中,再度被時代所召喚。

謝雪紅出獄後於 1939 年和楊克煌在臺中合營「三美堂商店」,兩年後又成立拖鞋加工廠,收容幾個失業的親友。但隨著二戰結束,陳儀代表國民政府來臺接收臺灣,謝、楊兩人便提高警覺,決定離開避難的頭汴坑山間,再次投入公共事務。蘇新在戰後的新聞界頗活躍,和陳逸松在臺北組織「臺灣政治經濟研究會」,發行《政經報》,並擔任主編,後又轉至《人民導報》任總編輯。也參與《自由報》、《臺灣評論》、《臺灣文化》的策畫、成立與編輯工作。謝雪紅、楊克煌則和過去有抗日運動背景的老左派及各地進步人士,在臺中市創辦了「臺灣人民協會」,於 1945 年 10 月 10 日發行《人民公報》。之後,透過人民協會幹部的協助,繼續在臺中市成立了以日治時代「農民組合」的幹部為中心的「農民協會」。

這個階段,過去的老臺共們雖彼此未恢復聯繫,但在各自領域依然活力十足。簡吉在高雄地區繼續從事農民組織;林日高當選第一屆省參議員。雖然尚未和中共地下黨聯繫,但曾評估決定在與中共聯繫上之後,建立一個「前衛黨」的可行性。

可以說,這個階段,日治時代曾遭到重大犧牲的社會主義倖存者們,此刻承續過去抗日的左翼思想路線乃至舊組織脈絡,譬如上述的「農民協會」,不到一個月間,臺灣各地農民便自動成立了農協支部,會員達萬人以上。另謝雪紅、楊克煌也在臺中市積極籌備中的「臺灣總工會籌備會」,集結了過去日治時期的工會會員和進步工人,準備迎接「光復」的新時代。然而,國民黨政府很快地發出「人民團體組織臨時辦法」,禁止臺灣當時如雨後春筍般的各地團體組織公開活動。

由於公開活動遭到限制,1946 年 1 月 15 日,謝雪紅、楊克煌、楊來傳、廖瑞發、林良材、謝富及王天強等這些日治時期的老左派成員,在臺中原人民協會會址,秘密成立「中國共產黨臺灣省委員會籌備會」,其任務在希望為中共在臺灣打下基礎,並決定不成立領導機構,由謝雪紅作為對中共方面及各成員的聯繫,有必要時,可加入國民黨做掩護。

事實上,早在 1945 年的 12 月下旬,出身嘉義新港的中共黨員張志忠,即已至臺中和謝雪紅接觸過。這段期間,由於對來訪者的政治身分上不夠清楚,謝雪紅態度謹慎。直到隔年元月,也急著尋找中共代表的謝、楊,確定了張志忠的身分,張也知道前述籌備會的組織,從此各項政治活動和工作,謝、楊都會與張志忠討論,並聽取其意見,之後籌備會組織和成員均加入「中國共產黨臺灣省工作委員會」。1947 年 2 月初,張志忠介紹廣東揭楊縣人林英杰給謝雪紅,囑咐日後與林保持聯繫工作。

二二八事件爆發之後,根據蘇新的回憶,全臺最早響應臺北暴動的是當時臺北縣的板橋鎮,群眾襲擊縣政府轄下供應局倉庫,搬走所有的軍用物資。中部地區則在公民組織上相當有紀律,包括臺中市、彰化市和臺中縣各地的參議員,於三月一日上午集結於臺中市,召開聯席會議。除支持臺北市民的鬥爭行動外,臺中市民們也主張即刻組織市民的戰鬥隊伍。此時,地下黨成員林英杰在楊逵家中合作了傳單,時任《和平日報》嘉義分布的主任鍾逸人將傳單給了楊克煌,宣傳隔日(三月二日)上午九時,於臺中戲院召開市民大會。

這期間,謝雪紅和楊克煌透過地下黨員謝富尋找林英杰,希望得到黨的進一步指示,卻反覆未果。在這緊要時局下,對林英杰的毫無音訊,楊克煌難以理解,謝雪紅也只能無奈地叮嚀楊克煌,既得不到黨的任何指示,也只能謹慎地隨機應變了。這也顯示,二二八事件中,中共在臺地下黨的組織尚未具嚴謹實力。

在三月二日的這個市民大會上,楊克煌在謝富和楊逵的催促下,上臺宣布開會,報告臺北事變的發端和陳儀政府屠殺人民的經過,並說明市民大會的意義和任務。之後全體市民推舉謝雪紅為大會主席,討論臺中的鬥爭方針。現場民眾提議示威遊行,發表宣言等議案,「會場甚為緊張,不愧稱為一個革命的市民大會」。

會後遊行,包圍警察局,解除警員武裝,封閉該局所有武器。群眾並衝入臺中市「三青團」分團處,撕毀過在牆上的一幅蔣介石大圖像,呈現了當時臺灣人民對國民黨政府普遍性的憎惡情緒。這股由下而上,民間自發自主呈現的公民精神,已足使臺中人在二二八的歷史場景中留下鮮明的形象。

三月三日上午,謝雪紅和楊克煌決定成立「中部地區治安委員會作戰本部」,簡稱「作戰本部」。中部的群眾自動組織隊伍,至「作戰本部」登記,這些隊伍從二十多人到四、五十人不等,但都有武器,是以過去日治時代的臺籍日本兵成員為組織基礎,彼此相識。這些富有作戰經驗的中部隊伍,在二二八事件中成為武裝反抗的力量,甚至也提供其他包括嘉義山區原住民等自發性武裝起義地區的武器,並在臺中市危急時得到各地武裝民兵的助戰。

從楊克煌回憶這段武裝鬥爭時期的記載,可知當時中共地下黨並未提供協助。謝雪紅所主張的武裝路線,地下黨並不同意,且透過李喬松、謝富、林兌在三月四日下午,輪番不斷來說服,認為應該結束武裝鬥爭,進入政治鬥爭的階段。最後李喬松焦急地告訴謝雪紅,此乃蔡孝乾的命令,盼老同志勿犯錯誤。

楊克煌在廿四年後回憶當時情景,談到蔡孝乾,仍不無情緒地說,當時蔡本人明明已在臺中,卻完全不與他們聯繫,整個過程也未提供任何協助;而第一次聯繫,就是要求他們將武裝領導權交出給處理委員會。謝雪紅只能無奈服從這個命令。

但三月五日,鍾逸人至作戰本部,告知要擴大原來的獨立治安隊為「二七部隊」,地址設在原日軍「八部隊」營舍,願繼續接受謝的領導。隔日,「二七部隊」正式成立,鍾逸人被推舉為隊長,黃勝卿任參謀,嘉義隊員也在黃文輝的領導下加入。地下黨謝富也介紹了黨員何集淮、蔡伯壎參加了「二七部隊」。一直到三月八日晚間,蔡孝乾才第一次在大華酒家和謝雪紅見面,蔡對謝說,地下黨將成立一個全臺的武裝機構,要謝也準備參加,而局勢一旦有變化時,要二七部隊退守埔里山區。

也是在三月八日,國民黨軍隊廿一師已抵基隆,一登岸便展開大屠殺。

三月十一日,處委會委員們與謝雪紅舉行最後一次的會議,莊垂勝、黃朝清、張煥圭、葉榮鐘、黃棟、巫永昌、林糊等人主張再推選黃克立為市長,謝雪紅認為:「民變的目的之一,為爭取市長民選,現在由幾個人要叫舊市長出來,市民一定反對,請你們去徵求市民意見才對。」這裡須補充的是,林獻堂在之前的處委會中,曾提議尋一有才幹者為市長,將警察權、消防隊和自衛隊指揮權交付之,讓其維持治安。眾委員皆贊成,林即勸莊垂勝出任市長,但莊猶豫未決。故林獻堂隔天將選舉市長的想法告訴各委員,得到眾人支持。隨後於三月十一日即請黃克立出面維持治安,十三日通知各界選舉市長,黃又回任。林獻堂雖對黃克立之前行事不甚滿意,但在時局險惡下,迫於不得已。

三月十二日,歷經數晝夜的大屠殺,臺灣陷入煉獄。這天,臺中市內傳聞國民黨援軍將開到,市街上盡是市民遷徙奔逃的恐怖景象。林獻堂、黃朝清、林清標等仕紳赴車站迎接國民黨軍隊。二七部隊決議兵分三路,一部分佈置於營舍周圍,提防特務奸細入侵,並準備國民黨軍隊開到時加以攻擊;另一部分隊員則於下午三時開始撤出,將所有物資、糧食、彈藥和醫療用品等秘密運至埔里;另一隊學生則至草屯軍倉庫將軍需品搬至埔里國民學校。一夜間卡車往返於草屯公路,沿途民眾鼓勵武裝健兒們的奮鬥。

國民黨二十一師開至臺中之後,佔領並師設謝雪紅等左翼人士進出頻仍的大華酒家。

三月十四日,二七部隊得知國民黨軍隊已侵入龜子頭地區,前往攔截擊退,使之退回草屯地區。隔日,埔里地方及原住民弟兄來支援,十六日凌晨主動出擊包圍駐紮日月潭的敵軍,投擲手榴彈,擊傷三十多人,迫使敵軍潰走至水里坑一帶。十六日上午,二七部隊的警備隊長黃金島率領三十多名弟兄,駐守烏牛欄溪,兩軍交戰。

但因國民黨軍隊畢竟有人眾優勢,隨即因得援兵趕至,二七部隊在埔里遭到圍攻,激戰至黃昏,在以寡擊眾的劣勢下,依然使敵軍死傷一百多人。最後因腹背受敵,彈藥用罄,決定化整為零解散。但這二二八事件中的最後的烏牛欄一役,已在臺灣人民反抗史上永遠地創下鼓舞後人的里程碑。

另方面,地下黨謝富對謝雪紅和楊克煌傳達了黨的指令:黨員立即隱蔽,停止一切活動,以保持組織的力量。謝、楊自此離開了作戰中的二七部隊,拋下正和國民黨軍決一死戰的青年民兵。當然他們也未曾料到,服從共產黨的指令,是所謂「那怕錯誤的也得服從」──但十年後,在同一個黨所掀起的反右運動中,謝雪紅將被指為「二二八逃兵」。

《新臺灣叢刊》的創刊背景:臺灣左翼力量在香港

(一九四七-一九四九)

再度接到張志忠的指示離臺指令後,謝雪紅、楊克煌和古瑞雲三人透過在左營擔任海軍上尉,後也投入地下黨的蔡懋堂的協助,於四月下旬搭乘巡邏艇經澎湖抵廈門。古瑞雲對祖國的「慘勝慘景」印象深刻;救濟總署分發薄粥給大排長龍的貧民、乞討的兒童成群結隊。

一週後,他們再度透過張志忠的指示,抵達上海,與中共中央上海局取得聯繫後,被派赴在「香港工作組」下獨立成立對臺工作的小組,謝雪紅任組長。其任務是利用香港在當時較自由的環境下,配合臺灣省工委會進行宣傳工作。行前,時任延安中共中央社會部副部長,在香港主持情報工作的潘漢年特地和謝雪紅見面,指示至香港後,須力爭與廖文毅的合作。

綜觀日治時代日本共產黨臺灣支部(簡稱臺灣共產黨)創立前後以來,不論是謝雪紅個人於一九二五年進入上海大學,或之後赴莫斯科東方大學受訓,乃至返回上海創建臺共,或回臺灣再度重組臺共,這些過程,從共產國際的脈絡觀察檢視,既有日共作為殖民母國的當然支持,但也充滿早期中共幾乎無所不在的影響。

故二戰結束後,國共戰爭方興未艾,臺灣起自日治時代的傳統左翼力量雖在一九三一年臺共事件後,被日本殖民統治者瓦解而沉寂,但這些並未在爐中完全失溫的餘燼,待時代的風火又起,便一一重燃戰鬥力。而臺灣戰後的這股老左翼力量,在二二八事件前後,和投入中共地下黨的臺灣左翼者重新連繫,更與當時青春正盛,難忍國民黨政府凌虐鄉土行徑的正義青年和各行業領域的青壯輩人士結合,成了臺灣戰後最為國民黨政府忌憚仇恨的革命力量。

失卻江山的國民黨退據臺灣後,也花了保命般的最大力氣來剷滅肅清這股紅色力量。

臺灣左翼歷史上,曾有近兩年(一九四七年六月至一九四九年三月)的時光,和香港產生最密切的關係。在這段不算長的時間裡,卻有三件值得後人探索臺灣左翼史時,不容忽視的重要工作在香港完成:

- 一九四七年八月組織「新臺灣出版社」,九月發行《新臺灣叢刊》。

- 一九四七年十一月十二日,創建「臺灣民主自治同盟」。

- 一九四八年七、八月間,召開包括檢討臺灣舊臺共時期及當時地下黨組織工作的「香港會議」。

從一九四七年六月,謝雪紅、楊克煌與古瑞雲抵達香港開始,便透過當時中共中央上海局香港工作組負責人的萬景光,展開對臺宣傳工作。七月底,蘇新自上海抵港後,和楊克煌一番深談,過去舊臺共時期的前嫌盡釋,再度展開密切的革命同志關係。

首先是各自在香港秘密尋找志同道合的同志,展開組織網絡。透過萬景光介紹了據說原籍臺灣,後隨父母遷至福建廈門的華人僑領莊希泉,再透過莊和早期曾是臺灣民眾黨黨員的石霜湖醫生聯繫,接著又認識施萬青、劉雪漁、李自修、林田烈等人。

在謝雪紅的建議下,這些人共同成立了「臺灣問題研究會」,並在第一次集會後,在莊希泉的提議下,由楊克煌執筆起草,以謝雪紅的名義發表〈告臺灣同胞書〉,先刊登在新加坡的《南僑日報》,後又轉刊香港《華商報》。其目的在昭告公眾,二二八的倖存者依舊為實現臺灣的民主和自治而奮鬥,鼓勵臺灣人民不要放棄。

這段時間,廖文毅也在上海。他參加了「臺灣問題研究會」的第二次集會,大家有志一同地認為當前最重要的是宣傳工作。也就是在這次會議上,眾人決定創辦《新臺灣叢刊》。廖慷慨地捐出五千港幣,石霜湖也捐了數百港元,莊希泉從《南僑日報》發行人陳嘉庚處轉捐兩千港幣作為出版費。幾天後並找到「香港西營盤正街五號三樓」,作為「新臺灣出版社」的社址。

這份在香港出版的不定期叢刊,擬想中的讀者是臺灣島內的同胞,所以在發行管道上的困難是必須克服的。或利用走私商人的偷渡,或利用郵件公開寄送皆有之。而刊物形式除了小冊子外,也製作過報紙型的一大張,不裝訂,方便捲成報紙形式在郵局投遞。第一期出刊後,除少部分由蘇新和楊克煌寄送給熟人與美國、東南亞的華文報社外,大部分皆由古瑞雲寄給臺灣島內的,從廣告欄上抄來的臺灣各企業、商社、機關等,不寫收件人姓名,或託人返臺時夾藏運回。

但即使如此,島內收到這份刊物者,不時依然有人受到國民黨特務的干擾。儘管如此,據古瑞雲回憶,甚至也有講古的說書先生將故事說得有聲有色,聽眾滿座,但未及多時,便被當局勒令停業了。在臺灣如此肅殺的氣氛中,值得再次提醒的是,《新臺灣叢刊》的所有稿件都經過當時中共駐香港小組,負責文宣統戰工作的夏衍過目。可以說,國共鬥爭的戰場,從二二八事件以來,便透過臺灣左翼者繼續延燒到島嶼。

一九四七年九月廿五日,第一期的《新臺灣》發行。十一月一日, 批判託管論的第二輯《勝利割臺灣》刊出。隔年年初,主張託管論和臺灣獨立理念的黃紀男也從上海來到香港,與廖文毅會合,對廖的政治思想產生不小的影響。一九四八年二月廿八日,他們共同組成的「臺灣再解放聯盟」,公開宣傳臺灣託管主張。這使得謝雪紅、蘇新等人與廖正式分道揚鑣。蘇新說,在香港這段時間的工作,費最大力量的便是反對廖、黃等人從事的「託管運動」。

二二八事件後,這個曾匯聚於香港的,臺灣倖存且最富戰鬥性的進步力量,終於因意識形態的歧異而未能合作。中共原希望透過謝雪紅等人,能爭取支持的廖文毅,甚至變成臺灣左翼路線上的次要敵人。《新臺灣叢刊》在之後陸續出刊的各輯中,不斷有文章力抨託管論與美國帝國主義的瓜葛,在香港這段時間和廖文毅的交集過從,或許也是原因之一。

關於臺灣自治/正統的思辨與「聯合政府」

以謝雪紅為代表的舊臺共,即使在日治時期曾與「改革同盟」派的蘇新有過政治路線之爭而不合,但從前者主張的一九二八年臺共綱領,到後者一派主張的一九三一年臺共綱領,在民族獨立論、建立臺灣民主共和國,由無產階級領導的臺灣民族獨立建國方向上,並無爭議。

到了戰後初期,臺灣左翼者不再高舉臺獨論,甚至大力批判這股由託管論轉而為獨立論一派,如前所述,美國介入國共戰爭所影響的臺灣現實局勢,是其中關鍵。二二八事件之前,乃至之後,臺灣社會多數仍普遍接受「臺灣人是中國人」、「臺灣省是中華民國一省」的思維,且從右派到左派人士,皆支持「臺灣自治」是實現臺灣民主的重要政治途徑。

據古瑞雲的回憶,謝雪紅早在一九四五年十月國共談判後不久,便因和李喬松的一次爭執裡提過關於臺灣自治與政治人材的想法。她說:「臺灣唯一的出路是實行自治,而且要高度自治,上自省長,下至區長、鄉長都要普選,要臺灣人自己治理臺灣……」、「什麼叫政治人才,了解老百姓的疾苦,能解除老百姓的疾苦,能為老百姓辦好事的就是人才!」在之後的回憶錄手稿,古瑞雲再次補充談到:「謝所解釋的民主自治內涵是--設自治憲法,省長縣市長、鄉鎮長民選(即以臺治臺)。因為中國的傳統是中央集權,地方隸屬中央。」

「託管」、「自治」、「獨立」是各自不同的政治理念與主張。臺灣左翼者在進入中國前夕,其共同的主張正是「臺灣自治」,且是設「自治憲法」,從地方鄉長到中央的省長,都應由人民直接普選產生,即所謂的「臺人治臺」。與「託管」、「獨立」最大不同之處,「自治」是臺灣作為中國一省的去實現民主政治,當其他中國各省皆未能有效實行自治前,臺灣的特殊性恐又顯露出來。所以,與中共成立「聯合政府」,便是左翼者們當時深切冀望的政治途徑。

一斐(楊克煌)在寫於一九四七年十一月一日的〈明天的臺灣〉一文裡,為臺灣社會分析著前景,首先是依現實狀況觀察,國民黨的潰敗是必然的了,但接下來的臺灣由誰掌政呢?陳儀政府壓制臺灣的言論自由,對共產黨尤為忌諱,他認為人民這些疑慮有澄清的需要:

「……另一個問題就是蔣介石為首的反動集團必會崩壞,那末,反動派垮臺了後,誰來呢?是否國去共來,蔣去毛來呢?國民黨反動派倒了後,是否一變成為共產黨的天下呢?因從來獨裁者一貫禁止人民的言論,出版的自由,對於共產黨即盡量侮衊,誹謗共產黨曰「奸匪」「奸區」「匪軍」,說是「殺人放火」「公妻共子」「搶劫掠奪」等,事實這些萬惡的罪孽都是反動派正在進行著的;而一般人由於不能了解和不肯研究共產黨真實是個什麼東西,因致一說到共產黨會勝利,有些人們就立刻害怕起來。」

「但是當前全中國人民──當然包括臺灣人民的出路,很明顯的只有一條。就是只有消滅反動集團與封建殘餘勢力,掃除一切帝國主義的侵略,然後建立一個獨立,和平,民主的新中國。而決不是那個黨派要來代替這個黨派,或是誰要來代誰的問題,而是必須立個包括共產黨,民主同盟等各民主黨派及愛國民主人士的,代表全人民利益的,真正民主的聯合政府。而臺灣必須在這個聯合政府之下,實現完全以臺人治臺的民主自治,這是臺灣人民的最正確的目標,而且是唯一的生路。」

楊克煌這篇寫於近七十年前,對臺灣的明天充滿願景的文章時,「臺灣民主自治同盟」即將在他們暫時落腳的香港成立。和謝雪紅、蘇新一樣,他們對共產黨最後將實現共產主義的理想懷抱希望,而將來是要先達成社會主義階段的,目前(一九四七)則還在「為著民主革命而奮鬥」。他樂觀地寫道,獨裁政治結束後,馬上要實行民主改革,所以經濟上不但不反對資本主義,而且要發展私人資本。「在政治上不但不再來一套一黨專政,而且要盡量包括各階層各黨派,建立民主的聯合政府。」

近近的將來中國必會實現照顧各階層人民利益的聯合政府,而不是國去共來,蔣去毛來的問題,於是大家可以明白,明天的政治必然的是人民自身的,民主的,而且是人民願意與必須參加的政治。

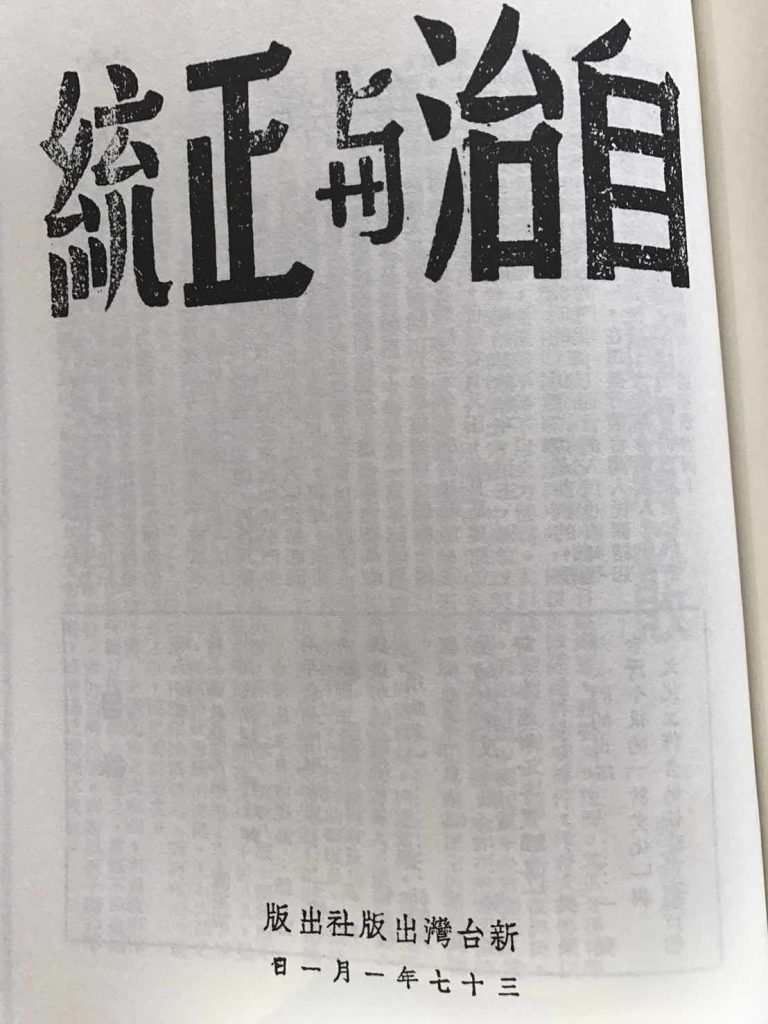

在叢刊第四輯的〈自治與正統〉一文,是誕生於「臺灣問題研究會」的聚會裡,先由謝雪紅開頭提出民主自治理念,成員們研究後彼此討論,最後由由臬紹(李自修)匯集眾人想法,負責執筆。這篇文章是叢刊裡對中國之於正統觀念與臺灣自治的辯證之間,最精彩的一篇,且如其他篇章一樣,經過夏衍的審核。

臬紹在文章首段便先肯定臺灣人在二二八事件中的「七日自治」,使民眾對臺灣地方自治有了初步的信心。因為這七日真自治的經驗,不僅揭穿日本殖民時代有關「地方自治」的煙幕和虛偽,也從「『光復德政』的黑暗中推出一個欣欣光榮的局面」。也因為有了這次真自治的實踐經驗,從此知道這才是能使人民離苦的道路。

臬紹說,一提及臺灣自治問題,很容易引起國內人士的誤會,官僚們一貫以加誣的手段摧殘臺灣民眾的自立性格,強指臺灣人有脫離祖國的意圖。而誣告不成時,又一百八十度轉彎,稱臺灣人民是日本化了。反覆之間,說來道去,都是臺民不好,而官僚為所欲為都是對的。「陳儀的心腹夏譸聲在上海公開污衊臺灣人民說:臺人奴化,兼具叛骨云云。叛骨可以造反,而奴化必做順民。於是乎,臺人兼而有之,豈不奇怪?」

臬紹和其他「臺灣問題研究會」成員們,正是陳儀政府眼中最具「叛骨」的一群臺灣人了。他們在一九四八年開春對臺灣具體實行自治的沙盤推演想像,從臺灣自里長到總統皆已直接民選的今日看來,不僅格外辛酸,也更可感受到臺灣前人們曾如何掙扎奮力地嘗試在暗黑的政治境遇中,開鑿出第一線透光的縫隙:

「地方自治要是真正地實行了。那麼省長民選是必然的。且民選的結果,省長必然是地方的候選人,毫無疑慮。就臺灣而言,臺灣民眾當然是要選出臺灣人的省長來。由是,以臺治臺,而由於以臺治臺,外省人士在臺灣的優越地位就要被取銷了。是故,臺灣的真自治帶著某種程度的獨立性和排外性。這兩種性質,第一要被半世襲的外省官僚咒罵,第二要受官親僚戚咒罵,第三要受『以不平等對待臺人』的一般外省人咒罵。這是免不了的。」

這是自私者對公理的怨恨,無法啟導吧了。可是,話可以說回來,假如臺灣不能夠實行真自治,(省長不能民選,仍由中央特派,)而依舊行「官式」的假自治,那麼所謂獨立性及排外性就沒有了。在這樣的時候,吃苦的人就不是上述的三種人物,而是臺灣民眾呢。在這樣的時候,臺灣民眾對於外來官僚的軌外行為是無能控制的。一句話,真自治的好處在乎臺灣民眾,而官式的假自治的好處則被假裝民主的統治階層亨有了。」

上述這段關於臺灣人如何能自己來管理臺灣的反覆思辨,反映在後來國民黨長踞臺灣,吃苦的確實是臺灣民眾了。譬如於戒嚴期間推行的省籍不公的公務員考選制度,便正是在官式假自治下所發生的。

「官僚及其夥伴要貫徹其假自治的意圖,而民眾要求真自治,根本就要打倒官僚及其制度。所以也就怪不得官僚們要大事(肆)咆哮,說臺灣人民要獨立,說臺灣人民是排外的。這咆哮影響到了無知的同胞及對於自治一知半解的無經驗人士,造成了一種「先入為主」的「牢不可破」的歪曲風評。這是很不幸的。這對於臺灣真自治運動的推行,自然發生著多少的阻撓作用。」

臬紹等左翼者,對臺灣實行真自治運動的認知,並不複雜,即是「要求真真正正的自治」而已:省長自選、鄉鎮市長自選。但沒有自治經驗的外省人對臺灣人選出臺灣人來管理臺灣,則會認為具獨立性和排外性,甚至評為「不與中國同」的自治,如此一個實在的自治終要被曲解為「獨立的危險運動」。但這必然的曲解,臬紹等人很清楚,在眼前的混亂中是無法予以矯正的,唯有「在事實的發展」中方能獲得矯正。

他們勾勒出中國各省和臺灣一樣,皆能實行自治的景象:透過直接普選,「各人選出各省的省長,人人政治地皆平等,既不欺人,亦不被人欺負,到了那樣的時候,人人在本省奉公守法,人人到外省亦須奉公守法…福建人到廣東省,須如此,廣東人到北方各省,亦須如此,北方各省人到南方各省來,亦復如此這般──在這樣的時候,真自治隨帶著的獨立性和排外性就自然而然地漸次不明顯了……」

臬紹不厭其煩地重申又重申的,正是希望能克服臺灣自治伴隨的兩大問題,這應也正是當年左翼臺灣人心中最大的罣礙吧:「真自治附帶了獨立性及排外性,是於理不可避免的。其唯一緩和或消褪的方法,則在乎每個地方都來實行真自治,每個自治地方都來參加中央政府,把各地方間的互惠關係建立起來。假如不是這樣去實踐,則謂兩個特性是永遠不能了解的,永遠不能取消的了。」

接著,作者提出這篇文章的另一個重點:隱藏於中國人腦袋裡幾千年的「正統」觀念──「這是脫胎於封建意識的觀念,是時時刻刻阻撓著中國政治改革的毒素。」臺灣左翼者們很清楚地剖析,正統觀念對政治革命的負面影響有多大多廣,暫且不表,單以它對臺灣自治造成的危害,便須十分警惕了。為什麼呢?臬紹一針見血地寫道:

「蓋正統觀念對於臺灣的起碼的態度就是:中國治臺灣。換句話,臺灣必受中國統治。『光復』以來,官僚政府即本著這種觀念去統治臺灣。官僚們用統治各省的同一觀念(自然地亦用假民主的妙論及假自治的官法等等)去統治臺灣,詎不到五百日,就碰到二二八自治運動的反擊了。

官僚主義原本就是正統觀念的一個主要部份,沒有這正統觀念,官僚集團是(不)能成立的。但官僚認為『中國治臺灣』是為要鞏固他們本身的集團利益的。而中國一般的人們認為『中國治臺灣』亦是為著各自的方便的。除却一些自私自利的慾望,就應該沒有人主張『中國治臺灣』了。」

近七十年後讀臬紹及臺灣左翼者們共同討論產生的這篇〈自治與正統〉,其展現的深省層次及仍富現實感的進步觀點,對後人依舊有所啟發。

臬紹等人認為,所謂「中國治臺灣」的正統觀念,是以「臺灣人奴化」為藉口,再藉此汙衊臺灣民眾,稱須再教育。而臺民過去受過的「科學教育」和「公眾教育」都被認為是來自日本教育,與中國不合,也因此官僚們更認為「臺灣該受中國統治」。而當外省軍民來臺後,違法事例益增,人民要求懲治貪官污吏時,官僚便以「臺灣沒有政治人材」來推諉;也正因臺灣被其認知沒有政治人材,所以中國必須統治臺灣。這樣的看法又符合正統觀念,所以應當請祖國官僚來統治,如此更深強化了中國治臺灣的正統觀念了。

然而,面對中國官僚這樣根深蒂固的偏狹執念,臬紹認為,沒有別的捷徑,「臺灣民眾應該再接再厲去繼續二二八的實踐,用於實踐來打退正統觀念,由於實踐去求取地方自治。」

當前國民黨政權正在沒落中。可是,臺灣真自治還是要靠臺灣民眾自己去繼續二二八的實踐而取得的。因為中國的正統觀念不會因國民黨政權的崩潰而立刻消滅的。即使國民黨政權倒了,假定所謂聯合政府成立了,那個時候「中國治臺灣」的正統觀念還是仍舊要驅使新中央政府派遣新的省主席去主持臺灣的──那個時候,在臺灣僅僅仍將是迎新送舊而已罷了!?

懷著如此覺悟的臺灣左翼者們,在即將成為一個新中國人的前夕,為自己前半生曾為日本人、中華民國人而與不同的統治者拼鬥的歲月,留下這道依舊發人深省的歷史註腳。

然而,步入新中國後,他們曾以最大的代價極力堅持與深深企盼能真正實踐的臺灣自治,能與在中共合創的「聯合政府」裡實踐嗎?

歷史與現實都已給出回答。

(本文作者為法國巴黎狄德羅(第七)大學博士,現任臺北藝術大學兼任助理教授)

歷經三個世代的演變, 擘畫出百年臺灣的基本圖像

罕見的規模與格局 豐富多元的觀點 探討百年臺灣歷史之鉅著