關於「少女無敵」

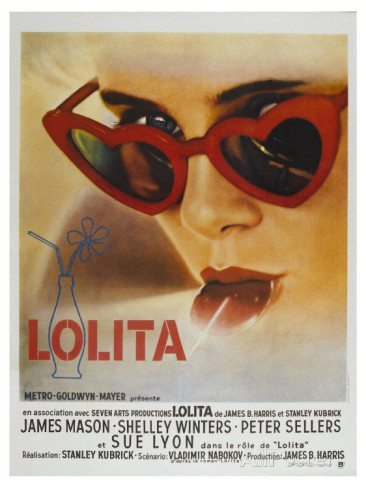

關於對少女的迷戀,我們讀了谷崎潤一郎(回顧:「少女、娼婦與大文豪──讀《痴人之愛》」),讀了桐野夏生,最後一回,當然不能錯過「我生命的光芒、我胯下的烈火,我的罪,我的魂。蘿──莉──塔。」[1]

弗拉基米爾・納博科夫《蘿莉塔》

而她在這裡,滄桑且飽受摧殘的面容、青筋暴露的成熟雙手、有著小雞皮疙瘩的白皙臂膀、淺淺的耳朵、膨亂的腋窩,她在這裡(我的蘿莉塔!),十七歲就無可救藥地滄桑,懷著那寶寶,(中略)我看著她,忽然很清楚地知道——正如我知道自己終究難免一死一樣——我愛她超過這世上我見過、想像過或期盼過的所有一切。(中略) 但除非我的嘴被堵住,奄奄一息,否則我還是要叫喊出我那可悲的事實:我要全世界知道我多麼愛我的蘿莉塔,這個蘿莉塔,蒼白,已被玷污,身材臃腫地懷著別人的孩子,依舊灰色的眼珠,依舊烏黑的睫毛,依舊赤褐兼杏桃色的皮膚,還是個小卡門,還是我的。改變命運吧,我的卡門,我們到別處去,永遠不分離。(中略)

卡門,你願意跟我走嗎?(中略)

「不,」她面帶笑容,「不會。」

——出自《蘿莉塔》末尾之前

上面的引述是弗拉基米爾.納博科夫(Vladimir Nabokov)的《蘿莉塔》故事結尾前夕。敘事者韓伯特・韓伯特(簡稱 H.H)在失去了蘿莉塔,苦尋不著後數年,好不容易重新得見她一面。於是韓伯特帶著一把槍上門,心裡有過妒嫉、怨恨等各種複雜心境,打開門卻看見歷經了風霜的他的「小蘿」。他的小魔女,他魅惑的小卡門,蘿莉塔在各個方面都不再是當年令韓伯特痴狂的女童了。即使如此,韓伯特還是愛她,無條件地給了她所需的生活費,只希望她過得幸福。懇求她多跨出二十五步,踏上那台曾載著兩人遊歷全美國的中古車,讓他給她一個新生活。他真的愛她。不只因為她是理想的「小魔女」,只因為她是獨一無二的蘿莉塔——但,真的是這樣嗎?

結尾前夕,這樣一份無償的愛,幾乎是整本充斥背德與露骨兒童性愛描寫的「蘿莉塔」一書裡,最美最動人又真誠的一段,去除了韓伯特幾乎過度囉唆的引經據典和慾望告白。這樣一段誠摯的懺情好似一份無敵的免罪符,讓讀者願意原諒韓伯特前前後後的荒腔走板,送上同情。只不過,在《蘿莉塔》機關重重的文字密碼裡,就連這段真情告白,也能引起讀者之間對於正反虛實的詮釋大戰。

《蘿莉塔》的故事,由敘事者韓伯特為了法庭審理而紀錄下的自白回憶構成,主要描述他對幼女滿是迷戀的一生,以及中年時與一名十三歲左右的女孩——蘿莉塔之間,從初識到韓伯特美夢成真,然後破滅的故事 [2]。而除了這條情節主線,《蘿莉塔》其實還有好多種不同面貌。

滿是情色描寫與顛倒性慾的狂人告白之書《蘿莉塔》,除了描寫學養豐富煞是迷人的中年男子對「小魔女」的迷戀,他的愛,他的浪漫,以及他的自滅外,還是部公路小說,也是推理小說 [3]。整部《蘿莉塔》在開頭便告知讀者,韓伯特因為某件罪行遭到起訴,讀者接下來看見的就是韓伯特寫下的自白。他的罪行並未明示,但言詞間看來可能是殺人罪,至於殺了誰?怎麼發生?則都留待讀者自行抽絲剝繭。於是讀者透過韓伯特的眼睛,緊張兮兮地審查每一個大大小小的登場/過場角色,猜測最後偷走蘿莉塔的誘拐犯是誰?誰又是那個「被害人」或者「兇手」?而在哪一刻,韓伯特噩夢中的終點即將降臨?

當「兇手」在最後一刻終於登場時,細心撿拾細節的讀者可能會恍然大悟地想著原來如此,並串連起所有場景;然而跟我初讀時一樣,追著緊湊情節跑的粗心讀者,這時可能只會一頭霧水地想著「你哪位?這是誰呀?」[4]——然後匆匆忙忙地往前翻,在書頁各處角落發現更多疏漏掉的秘密。不過,除了情節面上的幾種讀法之外,《蘿莉塔》更是一部關於小說的小說,隱喻著作者,文本與讀者之間,神秘化學作用的小說。同時,在我心中還是一本超級好玩、可以重複翻讀尋找新線索的遊戲書。

以韓伯特自白回憶錄構成的本書,藏了他信手捻來的大量文學典故,以及機關算盡的文字陷阱,第一段引文說的詮釋論戰便肇因於此。好比說,在故事開頭幾頁,讀者以為韓伯特只是隨手抄錄下一則廣告傳單,記錄自己被巧合挑動的心弦,聊慰逝去的愛情。但當你重讀第二次,便會發現這則廣告短短幾行字裡,暗示的故事可是豐富透頂了!因為蘿莉塔與韓伯特的故事中,所有關鍵的情節,幾乎都被這則廣告提點到了。於是,這則廣告說不定根本是韓伯特——不同於作者納博科夫,刻意杜撰的詭計,以最精密計算的自然方式呈現於自白中。是極為自然的虛構之物,也是《蘿莉塔》(或該說韓伯特)從頭玩到尾的文字遊戲。

韓伯特的「自白」,就是這麼充滿了精心算計,並且考量到了讀者、觀看者的存在。也因此,讀者只好一個個化身成多疑的偵探,尋找韓伯特埋在各處的暗示,猜測故事走向。同時,或許也開始懷疑韓伯特與蘿莉塔的故事,是否,真的,一如韓伯特自述裡的那樣?畢竟韓伯特的文字總在關鍵場面,巧妙地迴避掉自己的主導性,彷彿自己是魔女誘惑下可憐的羔羊。而他的陳述也並非沒有矛盾。滿是暗示性的人名、場景、假名、地點、旅館,無關卻又有關的旁枝末節,說明韓伯特的斧鑿觸手徹底遍佈這本懺情回憶的每一個角落,讀者(或劇情設定裡的陪審團)所能得知的,只不過是韓伯特希望讀者得知的事情——而讓《蘿莉塔》這部小說的讀者意識到這個前提,重新細讀作品,或許便是作者納博科夫苦心安排的佈局。[5]

站在這個前提上,穿透韓伯特的陳述,從破碎矛盾裡建構出言外的事實(好比說,蘿莉塔或許只是性犯罪下的無辜受害者,她的主動或浪蕩或僅為韓伯特脫罪之詞),拼揍這個學識淵博的戀童中年,他內心世界的脆弱或狡詐。最後他真的對蘿莉塔癡情依舊,對離開「時間」這座魔幻島嶼的蘿莉塔,真心關懷?[6]或者,如此處處諷刺佛洛伊德的他,當真認為自己對小魔女的癡狂源自於兒時未獲滿足的戀情,而不只是卸責之詞?讀者甚至必須不由自主懷疑起那極為動人的懺情,到底是韓伯特華麗的炫技,自我粉飾的演出,還是他唯一一次,誠實地展演了自己?是腦補?還是有跡可循?

重讀,於是在此有了意義。

不是時下常見的那種平凡小說,除了主打翻轉性結尾外一無可取,只好詐騙集團似地在結局突然逼迫讀者重讀一遍。重讀,是《蘿莉塔》的閱讀前提,是它成立的條件——或許,也是納博科夫對小說的信仰。重讀的訴求透過納博科夫精密的文字佈局,透過韓伯特文學素養之下嘲諷又自負的脫罪懺悔,綿密地織滿在《蘿莉塔》的字裡行間。用與劇情進展無關的文字細節,實質上推動並連結了所有片段。

我並不認為納博科夫試圖透過《蘿莉塔》主張戀童的正當性,或聲稱《蘿莉塔》道出了韓伯特不為人認可但真摯動人的浪漫愛情。書中明白透露著,韓伯特可能對蘿莉塔的人生造成了多巨大的傷害。畢竟韓伯特自己也心知肚明,對蘿莉塔而言,誘拐犯的那個「他」,「讓我心碎,而你只是讓我人生破碎。」說到頭來,或許《蘿莉塔》其實是一本關於小說的小說也說不定。將寫作、閱讀、解釋的三步驟,化成遊走在韓伯特、自白、事實建構之間的擺盪空間。

對於納博科夫的寫作技藝,我並非專家,對其文學觀也稱不上暸解,這篇文章或許僅能看做我對《蘿莉塔》致上的情書一封。在《文學講稿》裡,納博科夫表述他的文學觀,說他對「小說的價值在於呈現其他面相(比如人文歷史或經濟)」,這種說法無法認同。納博科夫認為小說的價值只在於它作為小說的藝術本質,在於細節,在於結構;是人造之物,是虛構,且需要細心的一讀再讀。在我心中,《蘿莉塔》一書,充分洞悉了小說這一藝術形式的本質與構造機制,純粹透過小說本身提供小說的樂趣來源。善用語言這項人類特有的魔術,以其機微幽玄撐出文字的厚度,我對這點敬服得五體投地。

文末,就以納博科夫對於文學的一段話,替文章作結:「文學,不是在少年喊著狼來了、狼來了,從尼安德塔的山谷間跳出來,身後還有一隻大灰狼緊追不放的那一天誕生;而是在少年喊著狼來了、狼來了,直奔而來,身後卻沒有根本一匹狼的那一天,文學才誕生了。[7]」當《蘿莉塔》的讀者翻到了小說最後一頁,一定、一定會忍不住想重新翻回第一頁,好好細究發生了什麼事。不論是文藝青年,久聞「蘿莉」大名的動漫迷,推理小說或羅曼史的愛好者,還是電影迷,一定都能從這本書裡獲得各自的樂趣。

[1] 《蘿莉塔》著名的開頭。語出小說《蘿莉塔》第一部第一節的第一句話。

[2] 蘿莉塔的出版過程在譯本中皆有說明,充滿爭議的內容理所當然地讓作者納博科夫四處碰壁,幾年後才由巴黎一間情色小說出版社首次推出。接著引起討論,引起爭議,然後炫風回撲至美國大為暢銷,替作者賺進不少鈔票。《蘿莉塔》一書雖用英文寫成,納博科夫卻來自俄國,操著不熟悉的外語卻能如此巧妙地玩弄文字遊戲,讓我好生羨慕。另外本書參考來源為中文版譯本,以及日文版由若島正教授翻譯、註解的文庫本。我的英文能力不足以閱讀原文是一大遺憾(但話說書中隨處可見的大量文學典故與法文,一般英文讀者說不定也很難完全讀出?),本文以此為前提寫成,可能難免因譯文距離產生誤解。

[3] 在書中的第二部份,韓伯特與蘿莉塔遊歷美國各大洲公路與汽車旅館,兩人遊魂似地既是旅行又像逃亡,開始地倉促,也嘎然而止於瞬間。

[4] 姑且讓我模仿韓伯特自由穿插於「回憶錄」裡的碎嘴一樣,向開始打算拿起《蘿莉塔》閱讀的讀者提示:Q,Q,Q,Q!

[5] 不只一次,韓伯特以天外飛來一筆,事後回顧卻近乎明示的方法,在書裡夾帶他對「Q」罪行的指控,近乎偏執狂似的藏在各處字裡行間,再讀時才能發現變色龍般的高超擬態。說明文本背後的全能之神—韓或作者,是如何能夠恣意形塑故事的所有細節。由此可知這聲稱懺情的坦率自白,其實是韓多麼恣意詮釋、交叉安排的結果,不是天然的陳述,是經過徹底巧思的人工物——何況他精於文學。

[6] 第一段引文的論戰便針對這一點。因為書中有一項日期上的矛盾,這個矛盾如果是納博科夫的筆誤,那麼韓伯特與蘿莉塔感人的再會,便顯得真實些;但如果不是筆誤,如果日期矛盾也是心細如納博科夫的「機關」,那整場再會將全部變成韓伯特的杜撰。但即使是懸而未定的現在,仍不能否認韓伯特感人的真情演出,也許,就只是文字上的演出罷也說不定。總之,《蘿莉塔》總是讓讀者對敘事者的信任度降到冰點,蛛絲馬跡也都多疑起來。關於各種典故與伏筆、諷刺挖苦,若島正教授的日文譯本中列出了整整四十頁,但據悉仍僅為一部分。我很喜歡日文譯本中,若島教授有時並不直接點明,而像是偵探遊戲的提示一樣,問讀者「你看看,這裡是不是想起哪一段情節?趕快動腦想想!」深感有一本好譯本的重要性。中譯本也補充了許多典故,文筆流暢,只可惜已幾乎絕跡於各大書店。

[7]本文譯自日文版的《文學講稿》一書,整理自納博科夫的上課講義,有非常多對小說的精彩見解。中文版很可惜的已經絕版了,跟《蘿莉塔》一樣,有興趣的讀者可以試試在二手書店挖寶,或向圖書館借閱。