城市是歷史幽靈的匯聚處。—張美君〈給陌生的你的信〉[1]

香港歷史與危機

翻開香港歷史,就會發現這座城市從來危機四伏。香港史上各個轉捩點,由六七暴動、中英聯合聲明、九七主權移交,到沙士疫潮、百萬遊行以至晚近的動盪,它們引發的集體情緒與社會氛圍,一直無間斷為香港人帶來危機感。在歷史進程的十字路口,時間彷彿「脫了臼」或「青黃不接」,如德希達(Jacques Derrida)援引莎劇《王子復仇記》形容後社會主義國際新秩序所言。[2]

與此同時,全球化為城市帶來急遽轉變,在全球化浪潮下族群、媒介、科技、金融、意識等不斷跨越邊界流動, 構成阿帕度萊(Arjun Appadurai)所謂的「五個景觀」,[3] 在國際漩渦中香港難以獨善其身。作為國際都會, 各種流動不免衝擊着個人身份, 甚至如莫利(David Morley)與羅賓斯(Kevin Robins)所言,「全球化即身份危機」。[4]

香港在跨國資本主義的浪潮中, 隨着世界其他政治經濟體系載浮載沉,身處其中無法迴避轉型帶來的挑戰。不論是內在的身份迷惘,抑或外在威脅帶來的焦慮,半個世紀以來「危機」與作為國族認同的「香港人」身份如影隨形。

張美君曾分析香港對家國文化想像的危機與身份,[5] 她與朱耀偉在《越界光影:香港電影讀本》的導言更強調以「危機電影」角度分析港產片的重要,指出香港電影與「轉型的時間和空間裡的身份政治」密不可分。[6] 從本書各文的分析可見,電影敘事既能將這種身份危機再現,而電影文本也未嘗不是受到種種內在與外在的危機所啟發。

要更好地理解香港電影,必須將它放回香港歷史的脈絡中, 檢視政治、社會、經濟、文化發展歷程與電影文本的相互關係。這教人想起詹明信(Fredric Jameson)《政治無意識》(The Political Unconscious)的開場白:「總要歷史化!」[7]

本書〈在地的迷思〉一文回溯了半個世紀以來香港的危機電影,但歷史化的取向其實亦見諸其餘各篇,當中政治易主、社會發展、經濟轉型、文化興衰等,無不與香港電影息息相關。九七主權移交如何影響着香港電影,學術界早已論著甚豐,張美君與朱耀偉對學術界研究香港電影的流變已有詳述,在此不贅。[8]

1949 年中國變天與 1997 年主權移交,令大量華人由中國流徙來港和由香港流徙英美加澳,〈情迷樂韻〉一文對身份危機的討論正由此出發。九七後中港交往日益頻繁,出現愈來愈多跨越中港邊界工作或團聚的中國人,他們或許成為〈沒有陌生人的世界〉所言的他者──當然還有其他因着全球化流動而來到這個都會的陌生人。這一頁頁中港政治關係的歷史,在本書的電影分析中反覆出現,以上只屬舉隅。

〈幻變我城〉更從三部橫跨二十年的電影回顧香港人面對「中國」複雜矛盾的情緒如何影響着電影的空間敘事。居住空間是社會轉變的重要一環,樓市亦深受經濟環境影響,張美君對於香港電影空間的分析極具洞見,不少論文亦詳細回溯公共屋邨、唐樓等的發展,除了〈幻變我城〉涵蓋對舊式唐樓與新型住宅大廈的分析,〈草根香港〉也縷析歷年公營房屋未能提供理想居停的狀況,並將陳果《香港製造》的公共屋邨空間放回此語境中,引申出對階級分野的批判。

香港住宅無間斷地拆卸與興建,市區重建、歷史保育與電影之間的關係也是千絲萬縷──無論是陳果《細路祥》作為消失中唐樓美學的某種再現,[9] 抑或羅啟銳《歲月神偷》間接阻止了永利街的重建。[10] 張美君更把電影分析歷史化的嘗試放眼到香港以外華語地區的文化潮流,〈情迷樂韻〉一文從〈客途秋恨〉源自清末廣東南音的愁緒,論到鄧麗君的流行曲在中港台走紅與當時社會氛圍;海派文學由「祖師奶奶」張愛玲的作品換上九十年代王安憶的《長恨歌》,〈上海魅影〉一文探究這如何為關錦鵬電影的港滬對照提供了文化語境。

歷史上種種政治、社會、經濟、文化的轉向帶來「青黃不接」或「脫了臼」的時刻, 本書多次以德希達援引的這句莎劇名言來形容驟變中的香港環境。德希達認為 1989 年國際秩序變天後「馬克思的幽靈」仍然陰魂不散,提出了取代本體論(ontology)的鬼體論(hauntology),[11] 而「鬼魅分析」也是張美君在本書分析港產片的重要理論框架。

鬼魅分析: 聲音、空間與無家感覺

歷史就像幽幽鬼魅, 在驟變的城市裡陰魂不散。張美君曾言:「偶爾與有若鬼魅般的歷史打過照臉,嚇得魂飛魄散。」[12] 本書四篇論文(第二至五章)都有應用「鬼魅分析」或「鬼魅評論」分析港產片。這並非說有關電影是鬼片, 電影中甚至不一定有亡靈或鬼怪(ghosts)── 就算關錦鵬《胭脂扣》的女鬼如花( 梅艷芳飾)也是像人多於像鬼──然而電影中的聲音和空間卻濔漫着一種幽幽的「鬼魅感覺」(ghostliness)。

電影中斯人已逝, 其聲猶存, 這當然是不折不扣的鬼魅聲音,如陳果《香港製造》、關錦鵬《阮玲玉》主角死後的畫外音,或者《胭脂扣》中如花的聲音。當聲音與身體分離,並在電影中體現出另一個主體的意識,這也未嘗不是一種另類的鬼魅聲音,如陳果《細路祥》中細路祥(姚月明飾)與阿芬(麥惠芬飾)的聲音、王家衛《重慶森林》裡何志武( 金城武飾)與警察 663( 梁朝偉飾)的聲音。

參照巴赫金(Mikhail Bakhtin)的「對話理論」(dialogism),這些聲音都在參與一個對話過程,[13] 張美君也稱「鬼魅評論」是「對話理論的變調」。[14] 無論戲裡戲外,不同主體之間藉着「無源聲」(acousmatic voices)而產生意識交流固然是一種對話;〈上海魅影〉更將討論擴闊至巴赫金所謂的「對話的想像」,在關錦鵬的「上海三部曲」聽到「香港曲調的雜音」。關錦鵬往往因為偏愛已逝的人和事,令這種雙城對話的想像成了人鬼對談,魅影於焉出現。

鬼魅聲音固然暗示着魅影的存在,建築空間更是幽靈出沒之處。鬼魅分析不是形而上學的討論,而是植根於平凡、日常的物質生活。[15] 例如本書着墨甚多的家居空間, 包括唐樓、公共屋邨、私人住宅等,張美君都作了詳盡分析,並將討論扣連起這些建築出現的社會經濟背景。

戰前唐樓早在三、四十年前已經代表落後和破舊, 唐樓空間在許鞍華的《瘋劫》更顯得陰森可怖,是鬧鬼的家宅,代表着某種被摒棄的中華文化傳統;《細路祥》的唐樓雖然老舊但不嚇人,卻是超現實經驗的發生所在。[16] 事實上陳果電影中的家居空間多半並不陰森,但仍然鬼影幢幢,例如《香港製造》的主角中秋(李燦森飾)感覺到阿珊的鬼魂來訪而有家不敢歸。[17] 至於陳果其他作品裡的家居空間如廉租屋和唐樓等,都是在現代化資本主義都市被遺忘的空間,[18] 它們未嘗不是一些「有若鬼魅般的歷史」,透過電影與我們「打過照面」。正如張美君指出:「與其說這些(消失中的)空間鬧鬼招魂,倒不如說空間本身如鬼似魅。」[19]

建基於詹明信分析後現代建築與鬼魅的關係,《胭脂扣》的住宅大廈成了如花神出鬼沒的空間也就不足為怪。張美君更進一步指出香港的土地政策及畸形樓市如何令居住空間變得家不像家,而且「家不像家的居所總是鬼魅城市的代名詞」。[20] 當家居空間鬧鬼甚至變得如鬼似魅,無家的感覺由是而生;而當香港化作鬼魅城市,「家在香港」的歸屬也備受威脅,隨時被無家的感覺取代。張美君在分析《香港製造》的專書曾言:無家感覺正是鬼魅城市的重點所在。[21]

既然香港是一座鬼魅城市,那麼港產片出現鬼屋意象並非奇事,李焯桃、石琪、張建德等早已指出八、九十年代靈幻題材大行其道,是港人面對九七主權移交感到焦慮的文化症候, 而「鬼屋」更能比喻着當年港人倉惶逃離我城的移民潮。[22] 有能力移民的,流徙在外有着強烈的無家感覺不難理解;別無選擇留在香港的,面對城市種種變幻,特別是九七主權移交與市區重建帶來城市面貌的極速變遷,亦會感受到揮之不去的詭異,猶如身處鬼魅城市。

以本書數次援引的佛洛伊德(Sigmund Freud)心理分析角度而言,「詭異」就是本來熟悉的事物經過隱抑,以不熟悉的形態回歸。他繼而指出德語裡的「詭異屋」(unheimlich house)在許多語言裡根本只能喚作「鬼屋」(haunted house)。[23] 不管 「鬼屋」是指戲中特定的家居空間,抑或寓意香港人的家園,身處詭異之中,無家感覺只會更加強烈。

情感的研究: 從個人感受到集體情緒

要談鬼魅分析,不能不展開對情感的討論,說到底電影中幽靈、亡魂等都會勾起我們害怕、恐懼的情緒與感覺,關乎情感多於理性。歌頓(Avery Gordon)指出, 鬼魅纏身「在情感上會把我們拽進現實的感受結構之中」, 我們唯有切身體驗這種「轉變的認知」。[24] 情緒與感覺固然是一些即時心理反應,但如社會建構主義者般採取宏觀角度,情緒亦有政治社會的根源。[25]

反過來說,展開對情感的研究,可以幫助我們勾勒出一個時代更完整的輪廓。威廉斯(Raymond Williams)提出「感受結構」概念, 正正是要強調「意識與關係的情感元素」,不同個體的私密經驗串連成為某種「結構」,但這種共同感覺與集體情緒卻仍未沉澱,只是一種「正在成形的社會經驗」,當中感受與思考並不對立,而是一種「被感受的思考和被思考的感受 」。[26] 以〈情迷樂韻〉為例,文章透過分析電影中南音與流行曲喚起的音樂情感,透析在流徙中音樂如何傳播某種關於身份認同的思考。

張美君曾指出,在危機城市裡,香港電影開拓出一片情感佔據重要位置的表述空間。[27] 如果我們把電影中的情感視為對當下危機的回應,並仔細咀嚼箇中感受,將有助我們釐清當時個人與社會所面對的問題,從而理解電影的歷史脈絡。

《客途秋恨》的一闕南音喚起懷舊情感,然而主角總無法回到所追懷的過去,所以與其說懷舊關乎過去,倒不如說它對應着對當下無家的飄浮感覺。懷舊在戲中擔當着批判與反思的角色,有如博伊姆(Svetlana Boym)所說的「反思型懷舊」。[28] 《胭脂扣》中回望昔日的情感也反映着對日後巨變的焦慮和對現世愛情的批判。[29]

同樣是情感關係,如果懷舊是對一個逝去時代的依戀, 那麼戀地(topophilia)就是與一個地方的情感連結,而對地方的情感關係也是「應付轉變與威脅的一種保衛方式」。[30] 對於地方的昔日着迷,也是對這個地方的一種情感投射,因此電影往往藉着懷舊風格來刻劃戀地情結。[31] 〈在地的迷思〉深入剖析了新千禧電影中戀地情結與電影懷舊的關係,指出這批新地方誌作品如何呈現在千禧後危機城市中的新興感受結構。

平凡日常的世俗啟迪

平凡日常的世俗啟迪如前所述,威廉斯筆下「感受結構」關乎切身生活的體驗,他指出我們不能單靠官方記錄的政令、條文等去認識一個時代, 因為我們無法從它們得知在這些政令與條文下的生活是如何,[32] 而藝術創作正好為我們瞭解一個時代的整體社會氛圍提供門徑─威廉士最早提出「感受結構」的語境正是討論電影的《電影前言》(Preface to Film)。當我們用歷史化的角度理解電影文本, 當中平凡、日常的細節反而更能洞悉時代。

〈在地的迷思〉一文強調了新地方誌電影中「普通人及他們日常生活氛圍的豐富質感」。[33] 論者更指出在張美君的研究中, 平平無奇的城市其實是偶遇他者的場域,[34] 所以〈沒有陌生人的世界〉分析的陌生人倫理, 其出發點仍是某種日常性。張美君對於電影以至文學等不同文化文本的研究, 一直強調這種日常性, 藉着分析電影中的角色與空間,把香港刻劃成「沒有英雄故事」、「給平凡人」的空間。[35] 深入分析《香港製造》公共屋邨的「鬼魅空間」,也是因為關於香港的「微敘事」(petit récit)只能在此中尋;[36] 而《細路祥》也未嘗不是一個藉尋常居住空間重寫歷史的嘗試。

張美君曾以類似的手法研究文學作品,提出尋探文本中的「日常歷史」(Alltagsgeschichte)如何能夠補足甚至抗衡「現代即進步」等「後設敘事」(meta-narratives)或「大敘事」(grand narratives)的宏大論述,[37] 論點在電影仍然適切。[38] 在分析梁秉鈞(也斯)的詩作時,她更認為日常的事物、熟悉的影像、平凡的城市其實蘊含哈若圖寧(Harry Harootunian)所謂的「歷史觀照」(historical optic)。[39] 余麗文曾對張美君研究各種文化文本中的日常性作出了精準的評論:

張美君建立了研究香港以至其他全球化城市的獨特方式……以獨特非凡的方式,分析了日常生活、創意與危機時刻的微妙關係。[40]

如余麗文所指,平凡人的生活並不平凡,而是直接在塑造我們的城市。[41]

前面提過,鬼魅分析旨在從平凡與日常的空間中窺探瀰漫着無家感覺的危機城市面貌,班雅明(Walter Benjamin)也是在上世紀二十年代巴黎城市的日常空間中體驗到鬼魅感覺。[42] 超現實主義作品令尋常不過的事物變得詭異, 對塵俗世間事物的感性體驗也能帶來有若宗教的啟蒙,即他所謂的「世俗啟迪」(profane illumination)。[43]

鬼魅感覺令事物變得無以名狀, 這種經驗足以重構「都市幻魅」(urban phantasmagoria),[44] 班雅明正是以此形容備受威脅的、消失中的城市空間。[45] 在這個充滿危機的當下,電影文本帶來的「世俗啟迪」或許有助我們反思歷史。[46] 班雅明也指出,總要在危機時刻, 我們才覺得有捕捉記憶的一鱗半爪的必要。[47] 如果他的「都市幻魅」是指消失中的城市像幻魅般寄寓在「記憶、情感、想像和文本中」,[48] 那麼班雅明的學說──還有他曾仔細分析的波特萊爾(Charles Baudelaire)抒情詩[49] ──在這本書中也是幻魅一般的存在。

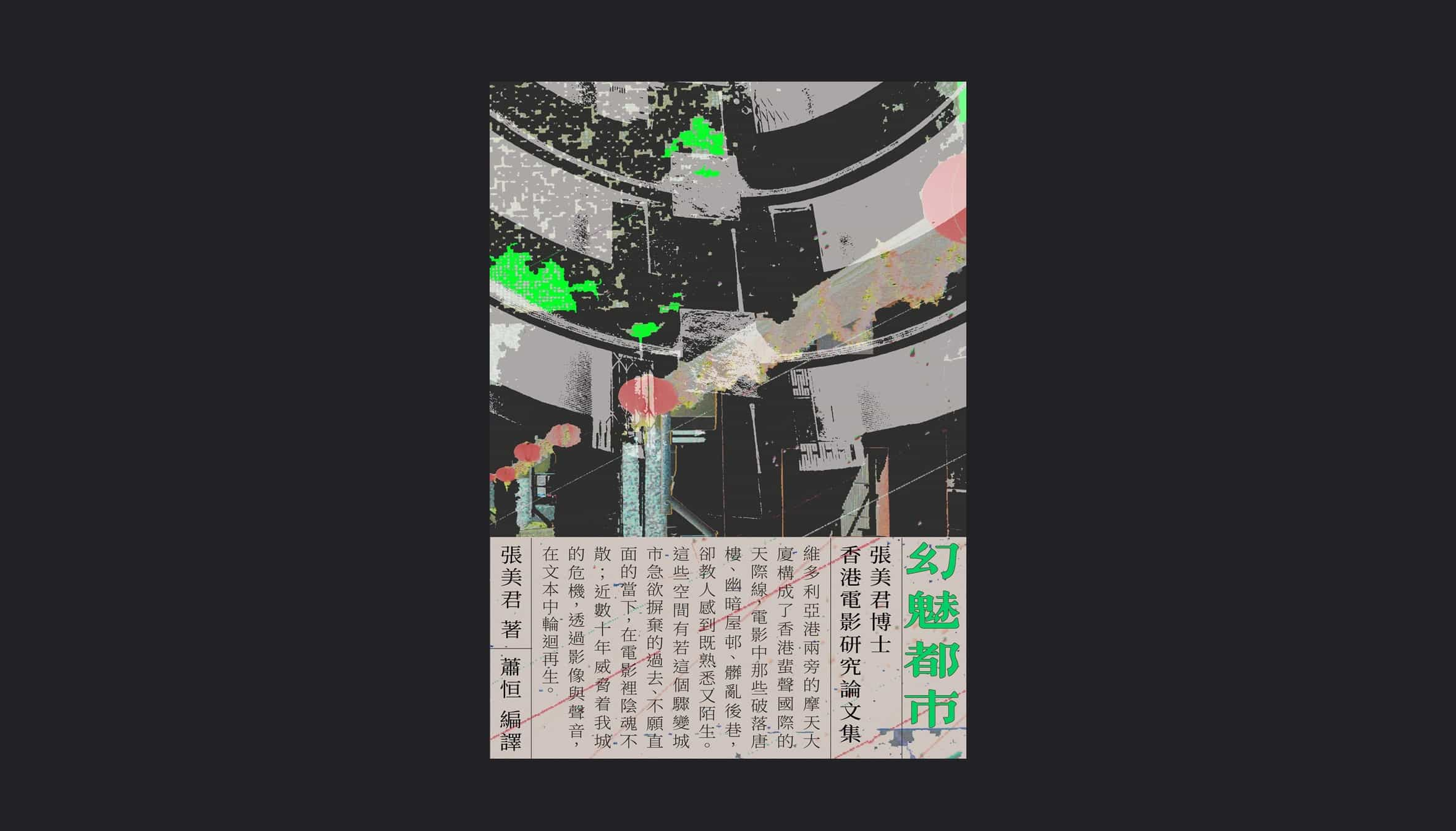

幻魅都市

以上就本書各章提供了整體的背景,並嘗試梳理張美君分析香港電影的理論框架與研究方向;以下將概覽各章內容,展示它們如何勾勒出香港電影中的幻魅都市。〈情迷樂韻〉聚焦音樂的「非語義」(asemantic)特點如何傳播流徙中人的國族身份:《客途秋恨》的南音喚起流徙中的鄉愁與對國族的歸屬情感,電影通過音樂探索代際分歧,那是一種垂直身份認同的危機; 而《甜蜜蜜》裡的鄧麗君名曲, 則是「橫向同志關係」的媒介,強調流徙的國際都會意識。

下一章〈沒有陌生人的世界〉同樣探討電影中的聲音媒介,而文中強調與陌生人為善、在倫理上包容他者等, 也是國際都會意識的重要一環。文章借用西昂(Michel Chion)所謂的「無源聲」,探索在疏離的城市中,王家衛、陳果與關錦鵬電影中各種與身體分離的「鬼魅聲音」,如何達至主體間的意識交流。用巴赫金說法,即是一種「對話理論」的過程。

如前所述,〈上海魅影〉也是建基於巴赫金的「對話理論」,參與對話的主體擴闊到香港與上海的雙城,包括海派小說與香港電影改編、上海的失落傳奇與香港的詮釋視角、文字的內室描繪與電影的空間再現之間的對話。過去的一切有若鬼魅,「對話理論」變調重彈成為「鬼魅評論」。

如果電影中的「無源聲」是「鬼魅聲音」,那麼電影中的屋邨、唐樓等居住空間就是「鬼魅空間」。〈草根香港〉仔細回溯香港公共房屋的歷史及其在影視作品的再現, 並指出《香港製造》的屋邨如何引申到香港電影研究中甚少受到注目階級論述。對草根階層而言,公共屋邨雖然提供了棲身之所,但在全球化城市中他們的無家感覺依然強烈。

〈幻變我城〉則仔細分析了另外兩種居住空間, 包括《瘋劫》與《細路祥》的老舊唐樓和《胭脂扣》的住宅大廈,由《瘋劫》裡的「去中華化」, 到《胭脂扣》裡急遽全球化帶來的無家感覺,再到《細路祥》捕捉的後殖民氛圍,文章縷述三部電影的「鬼魅空間」如何通過空間敘事, 書寫三十年來香港的後設歷史(meta-histor y)。〈在地的迷思〉的討論對象則由「空間」(space)轉到「地方」(place),分析電影如何藉着戀地情結書寫香港的地方誌(topography)。

文章檢視了千禧後幾部擁有強烈在地感的港產片,探索它們如何通過電影懷舊和混合不同現實主義風格,呈現出唐勞(James Donald)所謂的「迷思城市」。它們承繼香港自五、六十年代以降的「危機電影」,並對應着後九七的動盪歲月。

本書的討論止於 2010 年的電影,此後至今香港已經歷了多番危機,由反國教運動、雨傘革命、反送中運動到武漢肺炎疫潮等,雨傘革命等歷史轉折與電影文本的互動於近三數年方始浮現。張美君在本書提出的研究方向,包括歷史化取向、鬼魅分析、情感研究、平凡日常的啟示等,對分析近年的電影文本仍然適用,甚至更具啟發性。假如張美君仍在人間,沒有化作城市深處的幽靈,相信她就着近年的香港電影必會提出更加發人深省的論述。

(本文作者為《幻魅都市:張美君博士香港電影研究論文集》編譯)

[1] 張美君,〈給陌生的你的信〉,載《沙巴翁的城市漫遊》,張美君編,10。

[2] 本書〈上海魅影〉(89)、〈草根香港〉(120)及〈幻變我城〉(151)均有引用德希達此說。

[3] 轉引自本書〈情迷樂韻〉,27 ;〈上海魅影〉,97。

[4] 轉引自本書〈情迷樂韻〉,51。

[5] Esther M.K. Cheung, Crisis and Identity: Representations of Nation and Home in Hong Kong Cultural Imaginary, PhD Thesis, Chinese University of Hong Kong, 1998.

[6] Esther M.K. Cheung and Chu Yiu-wai, “Introduction: Between Home and World,” in Between Home and World: A Reader in Hong Kong Cinema, eds. Esther M.K. Cheung and Chu Yiu-Wai (Hong Kong: Oxford University Press, 2004), xv.

[7] Fredric Jameson, The Political Unconscious, 9.

[8] Cheung and Chu, “Introduction: Between Home and World,” xii–xxii.

[9] 〈幻變我城〉,175。

[10] 〈在地的迷思〉,212。

[11] 〈草根香港〉,120 註6;〈幻變我城〉,151。

[12] 張美君,〈給陌生的你的信〉,10。

[13] 本書,〈沒有陌生人的世界〉,64。

[14] 〈上海魅影〉,95。

[15] 〈草根香港〉,123。

[16] 詳見〈幻變我城〉的討論。

[17] 〈草根香港〉,134。

[18] 〈幻變我城〉,175。

[19] 同上;〈草根香港〉也有類似說法,見142。原文為「more haunting than haunted」。

[20] 〈幻變我城〉,156。

[21] Esther M.K. Cheung, Fruit Chan’s Made in Hong Kong (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2009), 101.

[22] 轉引自〈草根香港〉,127。

[23] 〈沒有陌生人的世界〉、〈草根香港〉及〈幻變我城〉均有提及佛洛伊德的「詭異」。另見Sigmund Freud, “The Uncanny,” in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XVII, ed. by James Strachey et al. (London: Hogarth Press, 1964), 224–5.

[24] 轉引自〈草根香港〉,129;〈幻變我城〉亦有援引歌頓的理論。

[25] 見樂美德(Mette Hjort)及拉費(Sue Laver)的討論,轉引自本書,〈草根香港〉,145–6。

[26] Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford University Press, 1977), 132

[27] Cheung and Chu, “Introduction: Between Home and World,” 262.

[28] 轉引自〈情迷樂韻〉,39。

[29] 〈幻變我城〉亦有援引博伊姆的理論分析《胭脂扣》,164。

[30] 〈在地的迷思〉,196。

[31] 同上,197。

[32] Raymond Williams, Politics and Letters: Interviews with “New Left Review” (London: New Left Books, 1979), 159.

[33] 〈在地的迷思〉,201。

[34] Winnie Yee, “Between Crisis and Creativity: Esther M. K. Cheung’s Study of the Everyday,” Journal of Urban Cultural Studies 3, no.3 (2016): 412.

[35] 借用張美君對西西《飛氈》的形容。見Esther M.K. Cheung, “The Hi/Stories of Hong Kong,” Cultural Studies 15, no.3/4 (1998): 583.

[36] 〈草根香港〉,124。

[37] Cheung, “The Hi/Stories of Hong Kong.”

[38] Esther M.K. Cheung, “Introduction: Cinema and the City at a Moment of Danger,” in Between Home and World, eds. by Cheung and Chu, 254.

[39] 張美君,〈寫給過渡城市的詩〉,載《形象香港,梁秉鈞詩選》,張美君編(香港:香港大學出版社,2012),23。

[40] Yee, “Between Crisis and Creativity,” 411.

[41] 同上,410。

[42] 轉引自〈幻變我城〉,153。

[43] Walter Benjamin, Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, ed. Peter Demetz, trans. Edmund Jephcott (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), 49.

[44] 〈草根香港〉,121;〈幻變我城〉,151。

[45] 〈上海魅影〉,112。

[46] 〈幻變我城〉,153。

[47] 轉引自Cheung, “The Hi/Stories of Hong Kong,” 566.

[48] 〈上海魅影〉,112。

[49] 本書在〈草根香港〉(125)和〈幻變我城〉(180)均有引用波特萊爾的〈天鵝〉(The Swan),分別討論在城市空間的超現實刻劃與無家的憂鬱。