幾年前接觸到博物學發展史的文章,才突然驚覺自己歷史程度之低落——我一直以為達爾文是很久遠以前(300年前?)的人,但沒想到《物種原始》時代離我們這麼近,也不過 1859 年才寫出來的嘛!和臺灣「被」開港通商的時間差不多,也就是說,當時來臺的博物學者如郇和(Robert Swinhoe, 1836-1877)等人,跟達爾文(Charles R. Darwin, 1809-1882)共享著某部分知識圈。

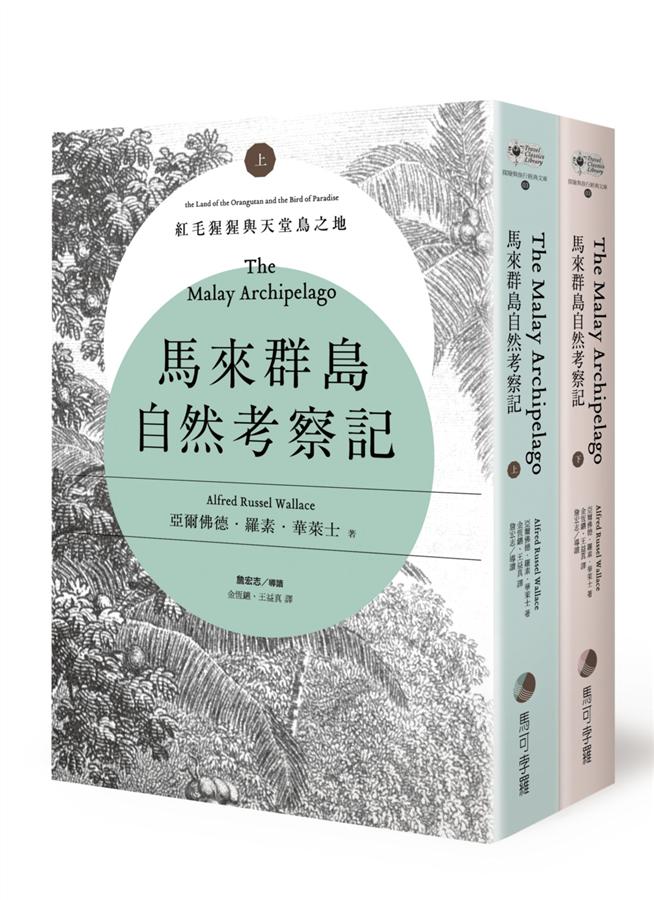

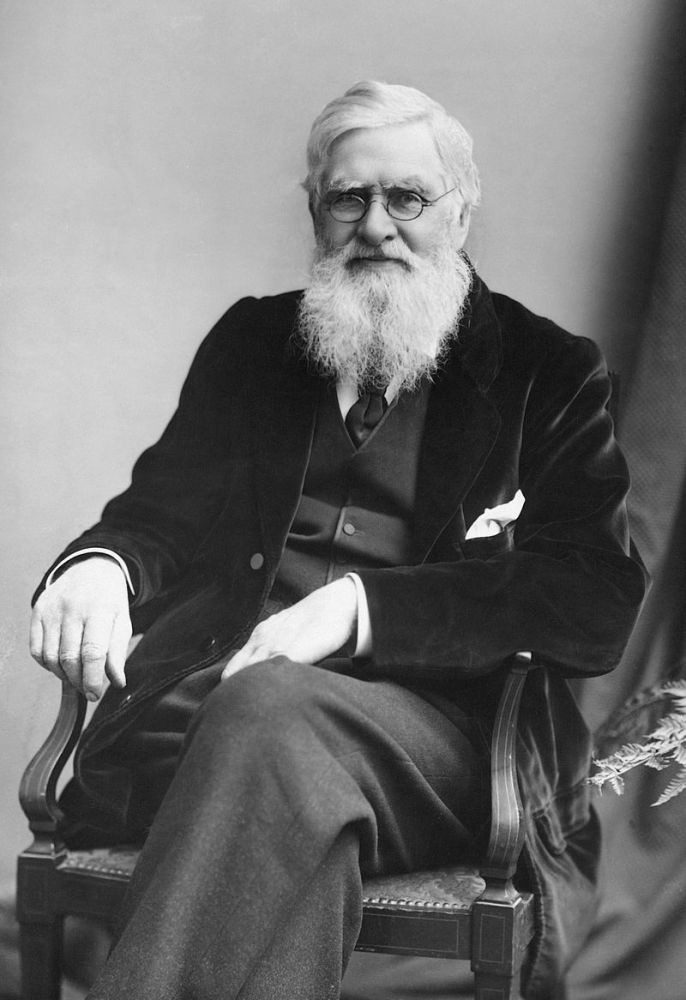

《馬來群島自然考察記:紅毛猩猩與天堂鳥之地》恰好能幫我補習一下那時代的博物學者都在做些什麼。這部書的作者華萊士(Alfred R. Wallace, 1823-1913)也跟達爾文頗有淵源——達爾文曾被他驚嚇到「近乎癱瘓」。

超激催稿手段:比作者更早寫完

我們的主角華萊士,當時人在千里之外的香料群島進行大採集之旅,不過他正因第 N 次的瘧疾攻勢被迫待在小屋中,拖著忽冷忽熱、劇烈顫抖的病體,寫下「適者生存」的論點,寄給他最尊敬的達爾文過目。他並不曉得達爾文其實也有類似的學說已經醞釀多年,但因有種種顧慮遲遲沒有完稿,達叔收到此信時的震驚可想而知(拖稿的報應?),也迫使他毅然決定發表他延宕 20 年都未公布的理論。[1]

如果在十九世紀,一個博物學者

達爾文與華萊士所處的十九世紀下半葉,是怎樣一個時代呢?上一個世代的考察旅行,以政治與軍事的調查為重,軍官們用國家名義航行世界,力圖揭開地球的面紗。例如庫克船長(James Cook, 1728-1779)的航行(初次遠航在 1768 年 ),是為了大英帝國調查航道與天文觀察,當時也有自然學者隨船,瞭解各地植物、礦產的商業價值並期盼更全面地掌握全球物種。達爾文在 1831-1836 年搭上的小獵犬號,也是以測繪海岸線為目的海軍研究調查船,不過他是受邀搭便船,研究成果也不須對政府交代。此時期也開始出現一些博物館、學者或有錢人,為了充實蒐藏而託人到處採集標本。

純粹的自然科學調查旅行,最著名的是十九世紀初期德國的洪堡德(Alexander von Humboldt, 1769-1859),他迷人宏大的寫作、對於生態整體觀的詮釋以及豐碩的調查成果,是有志青年最欽慕的偶像。無論是達爾文或華萊士,都在讀了他的研究與遊記後,恨不得立即置身熱帶,展開屬於自己的採集之旅。

這一代的博物學者,已不再被動等待標本運送回國,他們更主動前往未知的角落,也抱持著發現新物種、揚名立萬的期待。知識圈中則重新思考過往受宗教詮釋下的歷史、人與其它物種,特別是對創世紀說法的質疑:不同物種為何會有地域的區隔?是造物主決定的嗎?

為了解決疑惑,必須實際前往孕育這些物種的環境、觀察其行為與分布。「我所重視的不是天堂鳥的標本,獲得有關牠們習性的知識同樣是一大斬獲,那是我每天透過手下獵者的敘述及與土著交談後獲知的。(頁567)」華萊士就是一位極為傑出的神奇寶貝大師田野生物學家。

馬來群島打工渡假

華萊士與達爾文都是在 20 多歲時初次前往海外調查,小達爾文 14 歲的華萊士,是在小獵犬號之後的 12 年展開他的旅程,1848-1852 年到巴西熱帶雨林、1854-1862 年到馬來群島,第二趟的旅程的成果之一就是今天這部《馬來群島自然考察記》。確切來說,華萊士這 8 年航渡與停留的主要地區包括蘇門答臘、爪哇、婆羅洲、蘇拉威西島(舊名西里伯斯島)、摩鹿加群島,以及新幾內亞南部的幾個小島。

旅程中,華萊士會不斷打聽特定物種的產地,再到當地蹲點,並視調查與採集的成果來決定停留時間。他親自射獵動物與鳥類,採集蝴蝶與甲蟲,也會一邊雇用當地獵人幫忙狩獵、組織小小採集隊——請小朋友協助蒐集小型昆蟲或蝸牛。有一回他還用英國習得的木工技能,改造剛買來的二手 prahu 船(印尼當地特有的帆船),讓當地人超傻眼,不敢相信白人會親手勞動。

要能支撐這樣子長時間的調查採集,經費哪裡來?出身好人家的達爾文,阿公跟爸爸都是醫生,舅舅是 Josiah Wedgwood II(1769-1843)陶瓷大亨,開銷問題不用擔心(雖然跟老爸要錢時有點怕);大前輩洪堡德則是普魯士貴族,出海前剛繼承一大筆母親的遺產。

其他人家世優渥、名校出身,用國家或家族的經費支應龐大的考察費用,華萊士不但先是靠自學(去圖書館以及到學校旁聽)進修博物學專業,更靠著一路寄標本回國販售,撐起長達 8 年的旅程的費用。華萊士有一個值得信賴的經紀人史提芬斯(Samuel Stevens, 1817-1899)在倫敦幫他拍賣標本,經紀人也適時將部份款項拿來投資印度鐵道股票,讓華萊士回國後仍有一筆穩定的收入,支持後續的標本研究。

為了解決物種分布之謎

如上述,當時的博物學家正在思考物種地理分布之謎,有人開始注意到相鄰的大陸與島嶼物種之間的關係;渴望揭開謎底的華萊士帶著同樣的問題意識進入田野,仔細記錄標本採集的地點。本書這趟採集所留下來個人研究用的標本,就包括了 1 千個物種的 3 千餘件鳥類皮羽、約 7 千物種的兩萬多隻甲蟲與蝴蝶,以及一些哺乳類獸和陸生螺貝。[2]他用蹲點觀察以及標本比對,證明分佈在亞洲與澳洲的動物之間存在巨大差異,中間這道隱形的分界被當時的人稱作「華萊士線」(其後陸續有學者提出位置的修正),他也被推崇為生物地理學的重要奠基者。

克難的環境

回到田野現場——經費搞定,臨時住所也跟地方頭人交涉談妥後,一個(沒錢又沒勢的)博物學者,可能會遭遇怎樣的衰事呢?除了有如家常便飯的瘧疾外,日常工作還會遭到各種侵襲與阻撓:螞蟻大軍搬走處理中的甲蟲,睡覺時又爬滿你全身;這邊防堵了覬覦標本的老鼠跟飢犬,那廂卻擋不住蒼蠅產卵在剝製好的鳥皮上;住處屋樑上還有可能躲著能生吞小孩的巨蟒。更慘烈的是,華萊士還曾全身被白蛉叮咬,密密麻麻的超癢小腫包反覆出現,在一個月之後造成大潰爛,痛到無法行走。

在安那波群島的居所,工作了一整天後華萊士躺在屋內矮塌暫歇,頭頂正上方有一大團東西盤據,晶亮的雙眼盯著他。最後由一位布魯島人把巨蟒拖出屋外,解決了這個危機。(頁378)

陷入飢餓的時間也很多,在買不到也獵不到食物的村子時,只好靠著一隻剝完鳥皮的小鸚鵡肉來撐過兩餐,或硬吃海藻裹腹,搞到胃痛。一次在攀登麻六甲高山時找不到淡水,只好喝豬籠草裡漂浮著死蟲的溫水,發現「味道還不錯」。

觀察,同時也被觀察

除了努力採集標本,華萊士也不放過任何觀察與記錄的機會,到爪哇東部時受邀參加午夜時的節慶演出時,雖然很想睡覺還是記錄了甘美朗(gamelan)的樂器與演奏方式,另外還有各種當地人如何用竹釘梯輔助攀上巨木採蜂蠟、造船造屋、製造西穀粉,甚至跑去審判的現場;他也很愛旁聽居民閒聊,一邊記下各種雜談傳說。特別的是,他會詳細描寫聽眾的反應,甚至談話者的性格。

華萊士的書寫呈現他對異文化人們的強烈好奇心,看得出他頗熟悉當時人種學研究的研究方法,馬來語掌握的也不錯,會同時運用當地人日常詞彙與外貌、性格,來判斷族群的通婚混血的情形,還不只一次吐槽人種學作家太輕信旅行者所提供的資訊。他認為旅人如此匆忙來去,對人群的觀察根本不夠深入。

這樣一個留著大鬍子、極度瘦高且戴眼鏡的白人,同樣也成為當地人的觀察對象。在婆羅洲內陸的 Borotoi 村,途中被村民挽留,「一個白人會到這裡來簡直太稀奇了,哪能輕易放過他,太太要是從田裡回來,發現竟沒把那麼稀奇的人物留下來讓她們瞧瞧,決計不會原諒她們的先生。打從我被邀請入屋起,一群 6、70 個男男女女、老老少少就圍著我。」被硬留了半小時的他回村子後,「包圍的人潮更多了,我的晚餐約在百位觀眾的環繞吃下肚,對我的每一口飯品頭論足,我不由自主想起餵食獅子的場景。」飯後他用狗吃東西的手影娛樂大家,結果整村都來觀看,「至於『牆上的兔子』則票房欠佳,因為婆羅洲沒有像兔子的動物」。

在阿魯群島(Kepulauan Aru,位於印尼東部)停留期間,每天都有人從隔壁村子趕來看他,華萊士以一貫的幽默口氣寫道,「數年前我在倫敦時,也曾夾雜在眾人間爭看祖魯人與阿茲特克人。如今風水輪流轉,我成為此地的新鮮大怪人,有幸以自身為材料提供他們一項有趣的免費展覽。」

當地人也對華萊士有各種想像,對於布魯島上的居民而言,無法理解白人為何要百般呵護地保存螞蟻及醜陋昆蟲,它們必定有某種醫療或魔法用途!有人認為,華萊士在森林中獨行卻不害怕,「製造好天氣讓手下射獵」,必定有超能力,且無所不知,因為他向居民問及自己從沒見過的鳥獸,卻又對這些物種的長相、顏色與習性瞭若指掌。

旅遊文學與自然書寫

華萊士除了寫出讓讀者彷彿親臨現場的趣味的日常觀察,也適時帶入他回國後持續深入研究的部分成果,以及當地從政治、貿易、社會結構面等,還頗常用荷蘭東印度公司在印尼的殖民措施來批評英國的殖民政策,既能獲得樂趣還能增進知識。

這種用真實描述取代抒情隱喻,梳理表象背後的原理的書寫方式,大約自十八世紀末開始流行;而具有異國旅遊內容的探險文學,在當時印刷出版業興盛之下,也頗受消費者的喜愛。當然華萊士的分析有他時代上的限制,但從文章中可清楚認識這是一個誠懇、不妄加批判、又有幽默感的觀察者,跟這個傢伙交朋友一定是很舒服的一件事。

他人笑我太瘋癲

當我們持續翻閱,一定能發現華萊士有句慣用的起手勢:「對一個博物學家來說,(下略 300 字)」他熱愛博物學的心情表露無遺。在馬來群島,他能經常享受到「只有博物學家才懂的」:發現從未被人探索過的地點,且每天都有奇特與意外寶物出現的愉悅;或是親眼見證博物學書中各種奇特的事實,例如下圖雙角犀鳥養育雛鳥的習性。

雌雙角犀鳥和雛鳥。華萊士形容雛鳥是「非常奇怪的東西,全身沒有一絲毛羽,又軟又胖,皮膚半透明,看起來像一袋果凍上面黏了頭與腳。」這種鳥類養育雛鳥時,雄鳥會把雌鳥和鳥卵一起封藏在樹洞中,養育期由雄鳥全程提供雌鳥食物。(頁183)

對華萊士而言,最痛苦的事情就是扭到腳或是感染而無法行動,「逼得我幾乎發狂,眼見大型蝴蝶打門前飛過,想到我每天可以採集到 2、30 種新種昆蟲,待在屋內真是吊足我的胃口,何況這裡可是新幾內亞呢!一個我不太可能再來的地方,一個不曾有博物學家駐紮的地方,一個比地球其他地方分布更多新奇、美麗生物的地方。」感嘆了一堆,他又補了一句,「大概只有博物學家才能體會我現在的感覺。」

當他在巴佔島捕捉到一隻全新品種且色彩極度瑰麗的蝴蝶時,他說,「除了博物學家之外,也沒有人會瞭解我終於捕到牠時心中的極度興奮之情。當我從捕蟲網把牠拿出來,展開牠絢燦的翅膀時,我的心砰然狂跳,腦門充血,比我驚然猝死前的昏厥還強烈。」這種狂烈的興奮甚至讓他整日頭痛欲裂。

當華萊士終於在阿魯群島獲得夢寐以求的君王「天堂鳥」(Paradisea regia)時,他又詠唱(?)了一番:「凡博物學家,對於他從前僅靠描述、圖繪或保存不良的外皮標本而知的物件,一旦看到渴望已久的實物,他心中激盪的情緒大約只能仰仗詩人的才華方能充分表達。」「我想到從遙遠的年代以來,沒有文明人的眼睛注視著牠的活潑朝氣,或為牠浪擲的美麗感到惋惜,這種想法讓我倍感悲傷。」(先生,可是你剛把牠殺死作成標本耶?)就算在狂喜之中,華萊士居然還是有餘裕注意旁人:「我失神的讚賞與亢奮的表情讓我的阿魯屋主深感有趣」。

阿魯群島原住民射獵巨大天堂鳥,弓箭上裝了大小如茶杯蓋的木椎頂,靠撞擊的力量殺死鳥,不會造成外傷或流血。天堂鳥真的長得超神奇的,本書中還有很多不同種類的天堂鳥插圖。(頁549)

有一次,他看到阿魯群島上的居民用巨大螺貝加工製成隨身容器從他門前經過,他寫下一句難得的負面評語,「對一位博物學家來說,看到這些華麗貝殼的內部渦旋結構被殘忍的剝除,外殼再被用作如此卑微的用途,真是令人痛心疾首。」(先生有事嗎?那是人家的日用品……)

居家舒壓必備良書

像上述這些質樸流暢、細膩又會心一笑的情節,真的不怕被我劇透,因為它們在上、下兩冊中比比皆是,要摘錄精華實在很難(都來不及聊一下他談馬來群島的美食!),所收錄的 58 幅插圖也都很精美。假使對十九世紀末的生物學說或人種理論沒有興趣,也很適合作為忘卻煩惱的睡前讀物,藉著華萊士每日探求新事物的歡樂正能量,釋放一整天累積的壓力與瑣事。

不愧是活在夢想裡的人所寫下的書。

[1]之後發生的事情,請見蔡阿修精彩的文章〈【《物種起源》的起源】改變達爾文命運的一封信〉。至於同樣提出理論、卻沒有達叔有名的華萊士到底有沒有好委屈,必看王道還老師終結謠言的這篇〈華萊士與達爾文〉/p>

[2]加上他賣給博物館或業餘蒐藏買主的複本,華萊士蒐藏到的生物標本數量總計 12 萬 5,660 件。