《余英時回憶錄》書分五章;後三章分述余先生在北京、新亞、哈佛三處的求學、研習閱歷,前兩章則是年幼的鄉居生活與抗戰期間對共產黨與共產主義的一些觀察。

余公對共產主義的觀察

後三章關於余公求學研習的經驗,確實是平鋪直敘,把點點滴滴的用功、投入、機緣,都描述得清清楚楚。我自己的初階學習經驗大抵與余先生相若,都是在美國研究所的前幾年投注極大的努力,奠下還算實在的基礎。這些基本馬步功夫一開始自己並不知道有多大作用,但是在步入研究生涯後,卻能隱隱然發揮功用。扎根功夫就像是機器的軸承、齒輪,是機器能不能禁得起高速運轉的關鍵。我們在引擎低速運轉階段還不能體會其重要,但是到了轉速提高、運轉密集的時候,齒輪軸承的重要性就自然浮現。這些體驗,我在此暫不深論。

余先生在回憶錄前兩章對於共產主義與共產黨的體認,主要是來自於年輕時直接的鄕間觀察,以及稍微年長後對中華文化與馬列論述的參照比較。關於前者,余先生的一手觀察是:分明是一股殘暴的地方土匪,單純為了奪權目的收編到新四軍,既沒有共產理念也沒有解放期待;陳獨秀等知識菁英在校園裡鼓吹的共產革命理想,顯然與鄕村的共產革命現場大相逕庭。

關於後者,余公觀察諸多中國文化的底藴特質與包容歷史,認為「均平」思想並不必然與中國社會文化衝突。既然中國社會並非與之抵斥,也大可不必用激烈的革命手段來強行植入。硬要強行植入共產革命,反而會付出慘重的代價。

相對於極權中國,我相信「臺灣」對余先生最大的意義,就是其民主、自由的社會環境。在最近幾年中共壓制香港民主自由日亟之後,臺灣幾乎成為華人社會的唯一淨土,余先生當然珍惜、當然支持。過去幾年,我有若干次機會與余公聊起中國的未來以及臺灣的走向,他的教誨我謹記在心,卻仍未能完全消化。

許多媒體訪問余公,總是會帶到「臺灣/中國之間未來發展」的問題。每當大師說出類似「極權必不長久、內部遲早生變」的話,報社就可以放在頭版頭,小記者遂能交差。但是由《余英時回憶錄》可知,余先生對共產黨的觀察,比較注重個人經驗與社會文化的思辨,較少論及「極權必不長久、內部遲早生變」的背後邏輯推理。也許我自己的國際政經閱讀與這兩三年的外交經驗,能夠提出一些觀點與補充。

記憶力驚人的余公

余先生回憶錄對於中央研究院的記述殊少,我想把余公在中研院的點點滴滴,做個補記。已故的費景漢院士,大概是早年最欣賞我研究論文的長輩;他在 1995 年左右就常找我瞎聊。有一回費老跟我說:中央研究院人文組的院士,他只佩服兩個人,其一是張光直(考古人類學家,已故,大概是當時唯二中研院人文組院士能夠選上美國國家科學院院士的),其二是余英時。兩人名字最後一字(時與直)韻聲相近,非常好記。費院士是小孩子脾氣,從來不去思考「只佩服」幾個字的得罪人後果,就只是把「感覺」實實在在講出來。「只佩服兩個人」,這對當年40歲的我而言,是個極少聽到的描述。

從那個時候開始,我就一直想找機會與這兩位泰斗級的人多親近。我問費老,張光直先生與余英時先生的貢獻各是什麼呢?費老就侃侃而談,把張先生在殷周考古學、中國青銅器考古發現多在禮器等特殊的意義解說了一番。然後講到余英時先生,就沒有那麼言簡意賅了。費老補充:他每次跟余先生談話(他們在Yale有同事重疊幾年),他都覺得極有收穫,好像有撈不完的寶藏,「你有機會應該多和余先生聊聊」。

余先生的腦子裡埋了多少寶藏呢?舉幾個例子可能比較清楚生動。1998年我當選中央研究院院士之後,有幾回在某個院士被提名人的討論中,余先生都很客氣、謙虛地呈現了他的驚人記憶。何炳棣先生是第六屆中央研究院院士,年齡比余先生還要大上一輪多,是人文組最資深的歷史學長老。

有一次,為了一件院士提名案,何先生對被提名人的宋明理學見解提出了一些評論。由於余先生看法不同,於是在接下來的發言中余老不厭其煩地,從宋代某甲給某乙在某年所寫的某信,講到某丙某丁在其後哪一本著作如何與之呼應 ⋯⋯,對何先生一一批駁陳述。這些都是現場偶發之回應,絕對不是先前準備好的講稿。

余先生對各筆史料如數家珍,說完最後致歉「擔誤大家時間,掉了一些書袋」做結尾,現場一片安靜,而年長的何院士也不再置一詞,討論結束。

中央研究院人文院士的精神領袖

那一次交鋒之後,大概誰是人文組院士的「精神領袖」就不證自明,任何人都一目了然。然而余老從來不以領袖自居,待人總是謙和、求助總是幫忙、言語總留餘地。但是,武林只要有高手出頭,難免就會有一些毛毛躁躁的小伙子想上前挑戰。余先生曾經對「新儒家」的一部分見解有些批評,結果就引來幾位年輕人點名叫陣,用字遣詞也不怎麼客氣。

挑戰者三番兩次囉唣之後,余老只好「引經據典」回應,刊於《當代》雜誌上,把對方的錯誤謬見一一點明,條析清楚再無疑義。當然,在我們旁觀者眼中,這些文字交鋒就像是武打片中「一方餵罩門給另一方打」一樣,消暑解渴。

有一回在中央研究院步道上巧遇余老的一位學生,當時他已經是研究員。我們開玩笑討論前述文字交鋒的結論是:對於記性如此好、知識如此深不見底的余公,千萬不要跟他打筆仗!切記切記!這位研究員說:「看看那位挨打的,慘不忍睹啊!」

在過去十年中,因為女兒、兒子都在美國東岸求學之故,我常有機會去紐澤西造訪,都順道去余府串門子。每次拜訪余先生,我總想挖出一些他的庫存知識寶藏。有時候和他聊聊新儒家,有時候談談他對共產黨與共產中國的看法。我與他聊天是沒有目的的;如果一定要說目的,就是我打從心底有「喜歡被知識震撼」的期待。

記得有一回為了要聊他的新作《朱熹的歷史世界》,我硬是先把他上、下兩冊硬邦邦的新書讀了、想了,也提出了我的問題。我請教,他書中引用了千百則史料或書信,有許多都只是一時一地一人一事的隻字片語,他焉知這些雜陳無關的資料,可以搭配互佐呢?千百則資訊又要如何串接呢?有什麼指導原則呢?余先生說,資料引索串接一則是治學經驗,另外則是他希望他所提出的詮釋,能夠「極大化歷史解釋力」。

我現在回憶的名詞未必精準,但是當時我非常驚訝,因為「極大化歷史解釋」這幾個字,幾乎就是統計方法上的最大概似推定(maximum likelihood estimates)。這可是我頭一回從人文學者口中,聽到如此的「科學方法論」。

通儒治學,信手拈來皆如意

余院士專研思想史,但是他們那一輩的人,常有「通儒」的內功。我偶爾聽某位教授把某篇文章從某個「社會學理論」切入的文學評論。聽或讀到這樣的文學評論,我都覺得坐立難安,好像扭了脖子或是大腿抽筋,渾身不自在,似乎是硬要把文本「塞進」某一個既有的文學理論框架。後來有機會略讀余老所寫《紅樓夢的兩個世界》,感覺其對比分析自然順暢,既合乎文本也切契結構。如果真要看文學評論,我只想讀這種有血有肉有氣的作品,不要看那些會抽筋扭脖子的鬼扯文學評論。

余老跟我說,那本紅學評論只是他的「消遣」,算不上什麼研究。我背過頭向朋友做了個鬼臉:乖乖,有這種「消遣」?這不是氣人嗎?我有一個姐姐是珠算心算的高手,她以前說她等紅綠燈時候的消遣,就是把前車車牌號碼的六位阿拉伯數字自乘。這種消遣,對我們這種「兩位數乘兩位數心算」都感到吃力的人而言,不也是氣人嗎?我想余老的紅學消遣,恐怕是許多知名大學博士生三、五年的苦工吧。

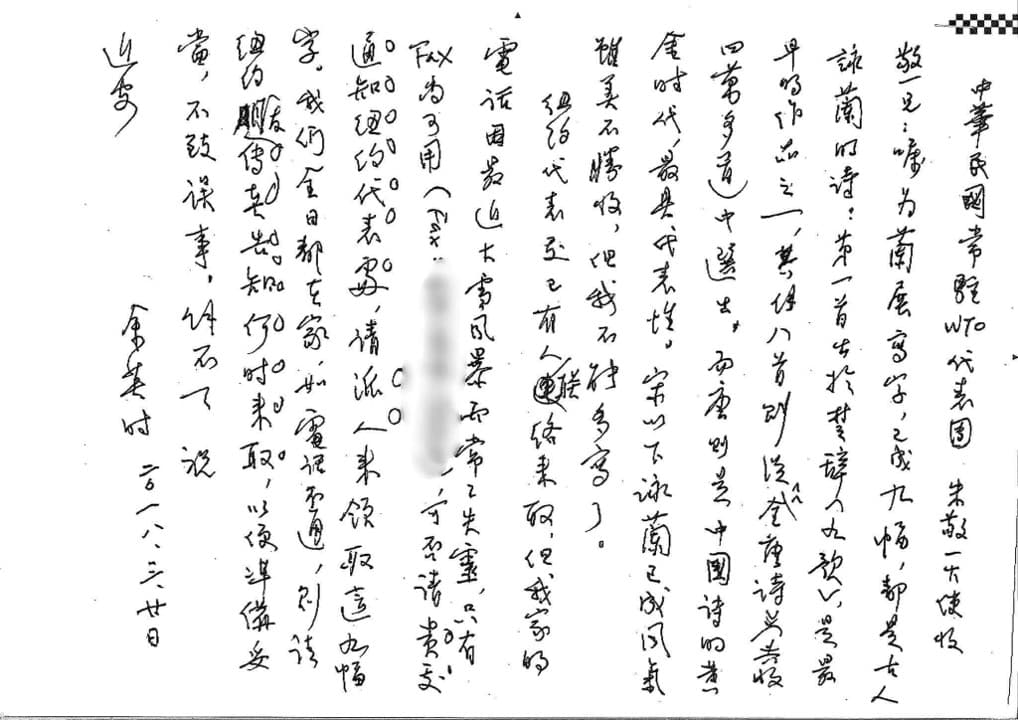

過去十年之間,我大概叨擾了余府好多次,最近一次是 2018 年一月,當時我任臺灣駐 WTO 大使,拜訪過後,我們回顧前一年的 WTO 辦蘭花展的經驗,覺得年復一年一定要別出心裁。去年的蘭花展震撼人心,今年呢?大家慢慢調整構思,就逐漸出現「蘭花加書法」聯展的規劃。要做成這件事,就得央求余公幫忙了。

蘭花書法展,請大師出馬

在自己做駐外大使之前,真的不了解我們外交處境的艱難與痛苦。我們經常聽到「中共打壓」,但是切身感不強烈。一定要等到你自己受到打壓,你才可能體會那種痛、那種幾乎是本於尊嚴的憤怒。我們當兵時政治作戰課程中所描述的「仇匪恨匪」,當初覺得是口號一句,現在才知道是不少外交官近乎真實的感觸。常駐WTO代表團,幾乎是臺灣在國際社會唯一的正式舞台;我們要怎麼樣才能在這個合法舞台上讓人驚豔呢?我們爭名稱、爭主權,當然是為所當為。但是我們在經貿專業社群(如WTO)整天吵名稱,是會惹人嫌的。臺灣有沒有什麼強項,不會惹人嫌卻又能為我們贏得尊重呢?

我給余先生寫傳真,希望他「幫忙呈現民主臺灣的書法之美」。余老當然了解臺灣的外交困境,也希望用種種方法,呈現民主臺灣的美好。我們都知道,「書法」所築基的繁體中文,是臺灣與中國的重要文化分野之一。簡體字因為濃縮了文字架構,當然也就妥協了書法藝術。我打算從此切入,把臺灣的蘭花與書法藝術之美一次呈現。

蘭花加書法能否成功,其關鍵就在於書法的贊助者是否有代表性、是否願意共襄盛舉、能否在書寫內容上與蘭花相搭配。我先問余先生贊助支持的可能性。原本誠惶誠恐,沒想到余老一口答應。一旦中研院人文組精神領袖余老拔刀相助,邀請其餘丁邦新、金耀基、杜正勝、王汎森四位院士,就相對容易些了。

余老不但答應寫下墨寶,甚至以身作則到令人感動。當初,我希望受邀的五位院士,其書法內容能夠與蘭花展相搭配。余老為此廢寢忘食,聽余師母說,是「熬夜到晚上四點才睡」。師母說,他從《楚辭》開始翻起,一路找到唐詩,挑出其中與蘭花相關的,然後再擇其優者寫為書法,總共有 9 幅。對於這位「還不知道 Google有搜尋功能」的老院士而言,一夜遍翻群籍已經是他所能做的極限了。不止如此,余老師就其所擇,還篇篇做成筆記──關於書法詩詞的背景、關於作者、關於年代,然後,將所有筆記寄給我們。

躬親慎事,令人感佩

余公筆記先說前言:「囑為蘭展寫字,已成九幅,都是古人詠蘭的詩。第一首出於楚辭〈九歌〉,是最早的作品之一,其餘八首則從《全唐詩》(共收四萬多首)中選出,而唐則是中國詩的黃金時代,最具代表性。宋以下詠蘭已成風氣,雖美不勝收,但我不能多寫了。」

寫完前言再各篇解釋背景。例如,九歌少司命:「詩衛風有芄蘭之葉,而朱子以為不知所云,故中國詠蘭之作,當以《楚辭》為最早」。又如,唐太宗〈芳蘭〉:「詩以有唐一代為最盛,時詠蘭之作絕少大家為,李杜元白皆未見於集中,《全唐詩》僅八首而已,李世民為之始。」余公怕我們看不懂行草,每幅字還另抄正楷以為比對。其他點注,請見附檔。

余老就是這樣的精神令我們讚歎、驚佩、感動。展覽結束之後,原作寄回,余先生又傳真給承辦的三等秘書:有沒有你喜歡的哪一幅,可以送給你!這位秘書受寵若驚,從來沒有看過這樣平易近人的精神領袖大院士。

容我再多說一點:如果叫你去找與蘭花有關的唐詩,不准用 Google,你要怎麼找?你怎麼知道要從《楚辭》開始找起?唐詩上萬首,你總要有點印象,誰曾經寫過什麼與蘭花有關的詩之類,才能開始「找」吧?Google 幫我們把搜尋門檻降低了,任何智商 157 開根號之輩,就可以搜而尋之。

但是這種完全靠演算法(algorithm)堆砌出來的搜尋結果,沒血沒肉,對於研究或是文化智識的累積,有什麼幫助嗎?我認為完全沒有。搜尋引擎也許可以節省余先生的時間,但是卻完全無助於人文知識的累積與成長。

人文累積,成就通儒

這就是我想說的:人文知識就是要靠研究者逐步的「自我累積」,慢慢成形,沒人幫得上忙。但是這種自我累積的過程,卻是實實在在,看似緩慢,然而由點倏然成面,渾然貫通。我覺得,現在的科學教育知識被切割灌輸,恐怕是再也培養不出余先生這樣的通儒了。我一向喜歡與余先生聊天;每一次談話本身,就像是在閱讀經典。余先生大我超過兩輪。但是經典的定義就是:經典是恆久的「當代」(a classic is a contemporary of all times),兩輪年齡差距,算不了什麼!

電影《一代宗師》有句對白:功夫,兩個字;一横一直。我認為「人文學者」也就只有兩個字:或通或滯。余公之後,我找不到庶幾乎近的通儒型漢學研究者。要彌補這個空檔,絕對不是獎勵問題,而是教育問題。

閱讀不僅是知識涵養的基本功,亦是談判攻防的前置作業,全面理解書寫脈絡,回饋犀利批判,避免落入似是而非的數字陷阱或狹隘史觀的圈套,尋思因地因時因勢的應變之道。