對我們來說,波希戰爭既遠又近。遠是因為時代久遠,許多細節已經佚失,或者因為地理的距離,與東亞文化圈沒有多少關聯。近的是這場戰爭留下許多東西至今廣為人知,馬拉松長跑活動便是為了紀念波希戰爭中的馬拉松戰役,希臘的傳令兵菲迪皮德跑過馬拉松平原的事蹟,而今天馬拉松的標準長度就是菲迪皮德跑回雅典的長度。

然而,其中最著名的或許是溫泉關之戰,也就是被改編成無數作品的斯巴達三百壯士的故事。故事中,希臘(主要是雅典與斯巴達)總是被塑造成民主自由的守護者,對抗欲奴役全世界的波斯帝國。事情真的是如此嗎?當希臘作為自由代表被歌頌時,我們是否會想起其實斯巴達也是有奴隸的國家,而且斯巴達還是第一個奴役其他希臘城邦的希臘城邦。

除了自己以外皆為外人,對斯巴達來說是如此,對雅典來說也是如此。真相總是如此弔詭,有時更難讓人接受。在大眾文化的口味之下,這些不愉快的枝微末節總是被刻意排毒忽略,若要認識真正的歷史,我們就必須放下這些成見,重新面對歷史。

在《波希戰爭:499-449 BC第一個世界帝國及其西征》中,作者湯姆.霍蘭嘗試以中立的角度重新檢視波斯與希臘文化,將焦點放在波希戰爭與其中三個主角:波斯、斯巴達與雅典身上,從它們各自的起源與歷史開始探討。這場戰爭的成敗並不是因為誰比較優秀或是誰是正義與正確的,只是天時地利人和等諸多原因所造成的結果。

以中立的的角度看待這個主題之所以重要,是因為目前這段歷史大部分的史料都來自希臘,作為多年戰爭的對象,加上希臘的排外優越感,這些史料的公正性常被質疑,即使是希羅多德相對中立的作品都不見得能夠全盤相信。反觀波斯自身的史料卻極度缺乏,波斯歷史就是這樣一處五里霧,歷史學家只能從各個斷片中拼湊出可能的樣貌。

無庸置疑,波斯的確是亞歷山大之前第一個世界帝國,其疆土橫跨亞洲與非洲,繁榮程度連希臘都難以想像。雖然波斯進軍歐洲的計畫因為波希戰爭受挫,但波斯萬王之王的名號依舊實至名歸。兩方紛爭多年,直到西元前 449 年,波斯與雅典才簽署和平協議,過去的宿怨一筆勾銷。再過一百多年,亞歷山大大帝征服了希臘與波斯,將一切納入手中。誰會想到有這麼一天,波斯、希臘都成了一個更大帝國的一部分。不過,我們先別衝這麼快,而是追本溯源地看看一切的開端,以及這場號稱特洛伊戰爭以來東方與西方的第一戰──波希戰爭。

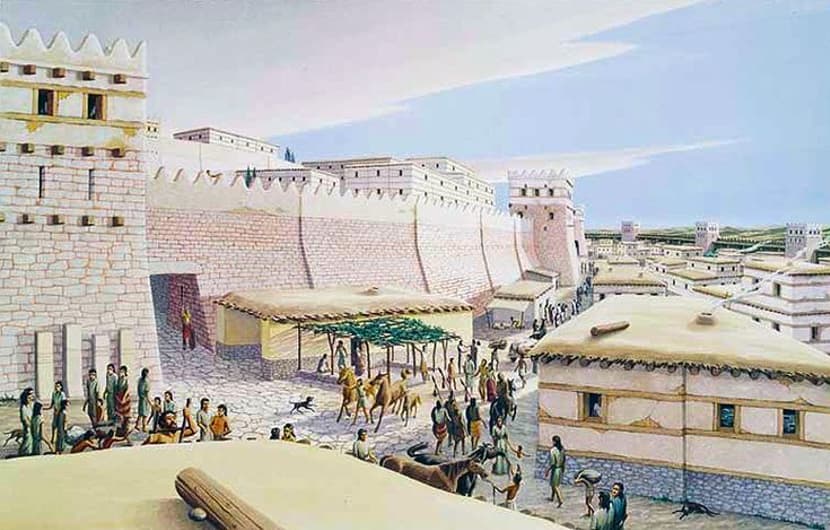

本書從居魯士的崛起開始說起。亞述帝國被原是游牧民族的米底人打敗,而後米底被流有相同血脈的波斯打敗,居魯士可說是波斯帝國開國的帝王,他的身世也充滿神話色彩,就像他如何打敗米底也是一個難解之謎。他的野心不僅止於此,不但東征西討,而且對被征服者採取懷柔政策,波斯很快就成為一個超級大帝國。但他的王朝只傳到第二代就被大流士篡位,大流士繼續征服霸業,開啟了萬王之王的時代,巴比倫、印度、埃及都被納入帝國,距離世界之王似乎只差臨門一腳。

接著焦點轉到斯巴達。這個時代的斯巴達人其實是多利安人的後裔,而非原生的斯巴達人,但追根究柢都是希臘人。他們繼承了斯巴達的歷史,還自稱為希臘神話中最顯赫的英雄──赫丘力士的後代。歷史上對斯巴達的評價非常極端,斯巴達被認為是希臘城邦中最善戰的戰士集團,「斯巴達教育」一詞至今仍被沿用。

什麼是斯巴達教育?斯巴達教育是斯巴達城邦運轉的律法,斯巴達人沒有自我,每個人都只是國家機器的一個小齒輪。與其他許多希臘城邦相反,斯巴達不愛藝術哲學文化,一切都是為了生存、為了戰鬥。如前面所述,斯巴達不僅蓄奴,還奴役其他希臘城邦,在大部分的時候,斯巴達是令人畏懼的象徵。斯巴達提倡優生學,崇拜強者,只有最強和最美的值得存在,軟弱的就該被奴役並滅亡。然而,這樣的斯巴達卻因為一個事件而讓評價徹底翻轉,那就是波希戰爭的溫泉關之戰,一場輸了卻留名千古的戰役。

第三個主角是雅典。如果是斯巴達是希臘城邦中的異類,那麼雅典便是希臘城邦中最希臘的城邦,至少他們自己這麼認為。雅典有很長一段時間由大家族與僭主所統治,而民主雅典也因僭主的政治鬥爭而誕生,為了不讓雅典落入干預內政的斯巴達手中,乾脆自立自強還政於民,這就是雅典民主的誕生。然而,無論起頭看起來多麼意氣用事,民主是一條不歸路,以追求自由而自負的雅典一直是對抗波斯的核心力量。但諷刺的是,當雅典民主還未塵埃落定,竟有雅典人向波斯求助並獻上土和水,當然這不足以成為波斯進犯的理由。

波斯早已在愛奧尼亞地區的希臘城邦扶持了許多僭主政治,而且早在波斯動身進軍歐洲之前,許多希臘城邦就已經臣服了,不願低頭的只有那些特別有自信或絕對不向人低頭的,如雅典與斯巴達。後來陸續有許多希臘城邦加入,特別是在雅典打贏第一仗馬拉松戰役之後,但雅典與斯巴達依舊是這場戰爭中希臘這方最顯眼的主角。馬拉松戰役便是雅典證明自我的勝利,溫泉關戰役更使得斯巴達評價翻身,雖敗猶榮,最終希臘城邦終於集結起來同心對抗波斯,守衛了自己的家園。

正如同一開始所說,這場戰爭代表的意義只是對抗奴役、守護自由並成功嗎?作者將戰爭過程描寫得繪聲繪影、精彩無比,但他並沒有陷入單方面歌功頌德的觀點,反而致力於中立地描繪出戰爭的實際樣貌。溫泉關之役固然震撼人心,但李奧尼達不只有三百人,或許只有三百名斯巴達戰士留在現場,然而許多故事卻未提到同時有一千多名奴隸做後勤,甚至一同戰鬥。許多時候這些奴隸不被當成人,甚至其存在被忽略。然而他們的確在那裡,他們不是了不起的斯巴達人,但他們依舊是人,也是這個歷史的一部分。

為什麼作者要煞費苦心打破這些讓故事看起來美好、正義戰勝邪惡的假象?話說回來,為什麼我們總是認為世界一定非黑即白?我們可知道,善惡二元論這個看起來天經地義的理論,其實是來自波斯的瑣羅亞斯德教?誰是瑣羅亞斯德?書中多次提到波斯人的信仰瑣羅亞斯德與阿胡拉.馬茲達,我在此稍作補充。

阿胡拉.馬茲達是波斯神話中的光明至高神,與之對應的是惡神阿里曼,又稱安哥拉.曼紐,善與惡永恆的爭端常是波斯神話的主題。瑣羅亞斯德是西元前六百年左右一位傳奇先知,他奉阿胡拉.馬茲達為唯一的真神,並推崇火焰信仰。雖然神祇相同,但瑣羅亞斯德教與原始的波斯神話信仰有些差別。最大的差別在於,瑣羅亞斯德教並非全然的多神教,阿胡拉馬茲達是唯一的創世神,其他神祇只是他的從屬。在瑣羅亞斯德教中,善惡二元論的觀點至為重要,對現今世界上許多宗教都有影響。

順帶一提,在印度神話/佛教中的阿修羅是由阿胡拉馬茲達轉變而來,而波斯神話的光明之神到了印度怎麼會成為魔神,就是另一個故事了。值得一提的是,瑣羅亞斯德教在中文文化圈常被稱為祆教或拜火教,但在武俠小說中常出現的祆教或拜火教有時會與摩尼教混淆。說到摩尼教,或許許多人馬上會想到金庸小說《倚天屠龍記》中的明教,由此可知波斯和波希戰爭其實離我們並沒有這麼遙遠。

最後,我想就作者在序言裡開始闡述的概念進一步深入解析,不敢說是貼近作者真正的用心,但這個觀點不該被草草帶過:波希戰爭是東方與西方的第一場戰爭。也許特洛伊戰爭是第一場,但那是就地理而言,因為特洛伊戰爭追根究底是希臘城邦間的戰爭。波希戰爭則是真正意義上的文化衝撞。這裡指的東與西不是當時的東與西,而是今天的東方與西方,歐美與亞洲,全世界對於中東恐怖份子的恐慌,阿拉伯世界對於廣義「西方」的仇恨,都是從這裡開始。

當然,要把一切都歸咎於此,也過於牽強。文化與文化之間的仇恨不會是在一夕之間出現,也不會單單因為一場戰爭而出現。征服之所以發生,絕對不是只為了滿足征服者的虛榮慾望,而是出於更深層次對自我文化的認同,並想將其推行到別的國家。來自希臘的反抗也是基於同樣的原因,後來雅典甚至也有樣學樣,在提洛同盟時將其他希臘城邦視為附庸國。

雅典和斯巴達所保衛的自由,不僅僅是空泛的意識形態。事實上,波斯從不強迫人改變信仰或生活方式,只要獻上一罐土和一罐水,並遵波斯為王,每個附庸國都可以過著和以前一樣的生活。但在這個體系下,自由民主不可能存在。而雅典也證明了,如果他們有機會,也會做同樣的事:「讓全世界變得和自己一樣好。」如果一方文化比較好,一方需要學習另一方,一定是自己才是那個領頭者。

以自己的標準衡量世界,不願多加瞭解與認同與自己不同者,幾乎是所有主戰者共有的特質。希臘覺得波斯的鋪張奢華是娘娘腔的軟弱表現,但仔細思索,萬王之王不論出征到何處,都只吃波斯出產的食物與水,所到之處的營地都有如行動城市一般,不僅有宮殿般奢華的帳篷可住,也有無數隨行的工作人員,每天都可享用新鮮的食物與飲水。要達到這般奢侈,就必須詳細規劃資源的配送物流並準確無誤地執行,才能讓整個軍隊隨時保持在最佳狀態。能夠設計並執行如此精密的計畫,應該是非常令人佩服甚至驚豔的,但在希臘人眼中卻完全是另一回事。

波斯與希臘之間的文化差距,或許就是東方與西方的距離。波希戰爭真的該為東西方的千古仇恨負責嗎?答案或許是,也可能不是;或者應該說,波希戰爭本身也是這種對立的產物。從古到今人們都在對同樣的對象作戰,另一個人、另一個國家、另一個民族,無關乎距離,只在乎他與自己是相像或相異。東西方的距離究竟有多遠?隔閡有多深?追根究柢只有自己與他人的區別。在自己之外的都是他人,光是這點就值得一戰,直到今天都是如此。

波希戰爭結束後不到20年,在西元前431年,由斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟與雅典為首的提洛同盟之間,爆發了「伯羅奔尼撒戰爭」這場極為重要的戰爭;與此同時,一個北方的新勢力馬其頓帝國也趁勢崛起了。