「我的手因握筆而麻木,

我的鵝毛筆生著錐形尖,

從它的鳥喙中汩汩溢出,

甲蟲般閃亮的藍黑墨水。

智慧的小溪奔流如泉湧,

從我精細的土黃字體中;

綠皮冬青漿果製成墨水,

在羊皮紙上奔流如河川。

我小小的濕潤的羽毛筆,

在書頁間穿梭,有粗有細,

豐富著學者們的藏書:

我的手因握筆而麻木。」

── 十一世紀愛爾蘭語詩歌《繕寫士科倫基爾》

一

中世紀歐洲不僅是神學發展的高峰,也在手工藝上有長足發展,其中手工抄寫編製的書籍,無論是字體、圖案、或編排裝訂,都成為後來歐洲書籍設計的標準。

現在所說的「手稿」(manuscript)一詞通常指被用鋼筆、毛筆或者 stilus 等尖頭工具在石塊、大理石、青銅或其他硬質物質切割的銘文。Stilus 也成為後世風尚 style 一詞的原型。希臘時代的手稿多為紙草卷,羅馬帝國出現了書卷(volumen)和木板(codex)。後者模仿古代片板(tablet)。

中世紀初期的書籍,便是以手工抄寫的方式,延續從羅馬帝國晚期殘存下來的古典文學與宗教典籍。中世紀仿羅馬時期書籍的視覺形式,翻抄了不少聖經典籍,形成早期中世紀手工書籍的「古典風格」(Classical Style)。其原因在於,古典風格的裝飾和技術方法,在紙張,羊皮紙,顏料等的製備中,都增加保存下來的機會,實際上,這繼續影響了中世紀照明者的藝術素質和機械過程,幾乎直到生產發光手稿逐漸被印刷術取代為止。

在中世紀歐洲,作為文化生產中心的修道院大多由本院僧侶擔任繕寫一職,但假如俗眾精於書法,或工於細密畫,或擅長手抄本製作過程中的其他裝飾工序(打磨羊皮紙或研磨礦物顏料不算,它們被默認為每個繕寫士的自帶功能),受許進入繕寫室供職的例子屢見不鮮。

中世紀的修道院設置了專門的繕寫室(scriptorium)作為抄寫書籍的場所,由一位學問淵博且通曉希臘文和拉丁文的長老擔任書寫總監(scrittori),他不但掌控書籍內容的正確性,同時須負責指導書籍的編排、設計及裝訂。繕寫室內還有受過專業訓練的修士擔任抄寫員(copisti)專事抄寫工作。

較富有的修道院其繕寫室的環境往往十分舒適,有暖氣等設備,旁邊的書籍儲藏室通常成為修道院的圖書館,至於較窮的修道院,其繕寫室就很簡陋了。在世俗社會中,抄寫員的地位並不高,主要因為出了修道院就到處是文盲,書籍沒有市場,因此抄寫員都希望進入修道院成為抄寫修士,至少可獲得溫飽。修道院內的抄寫工作十分辛苦,從早到晚不停地抄寫、校對,只有在每日的祈禱功課時才可中斷。

書籍的插圖和裝飾則由專業的畫工負責,也可能雇用民間的藝術家支援彩飾的工作。無論抄寫員或畫工都是默默無名的藝術家,儘管他們具有天生的藝術與設計才華,早期都不被允許在書上題上自己的姓名。當時的書籍末頁(colophon)常會寫上一些感言敘述抄寫的過程與心得,從這些內容中可以了解此項工作的艱辛。

進入繕寫室(scriptorium),這個打開門的動作同時是對外面的世界闔上門。從此,來自宮廷、法庭、街衢的風聲、雨聲、市聲,乃至來自 agora──廣場,「曠野恐懼症」(agoraphobia)的詞源,引申為一切人群聚集的公共生活──的喧囂與騷動都將在你耳膜邊輕輕劃上休止,讓位於羽毛筆在羊皮或牛犢皮上游走的沙沙聲、鄰座的翻頁聲、你自己打翻墨水瓶時的嘆息聲、鳥兒隔著一世界的光輕叩窗欞之聲。

二

繕寫士是一種隱修士(anchorite),以繕寫室為錨(anchor),是茫茫海洋中不願離開的船隻;或是一種隱修女(anchoress),自願進入一個密閉空間並發誓永不離開,從此天上的那位是你唯一侍奉的新郎,對世界而言你已宣布死亡。

這一切都發生在精神層面,而非制度層面上。沒有什麼可以真的將你禁足,除了你自己渴望獨處、靜默、專注而簡純勞作的心。

可你不被要求從事研究或嚴格意義上的創作,你甚至不被鼓勵獨立思考──「思考是別字之母」,拉丁諺語說。所謂「嚴格意義上的創作」,在中世紀是個可疑的觀念,因為一切與紙筆打交道之人,首先是一名書籍製作者,確切地說是手抄本製作者──手抄本是中世紀文化道成肉身的全部基礎。

波納文圖拉在十三世紀寫道:「有四種製作書籍的方法。有時一個人寫別人的字,不添也不改,他只被稱作『抄寫員』。有時一個人寫別人的字,把別人的片斷彙聚在一起,他就叫作彙編者。有時一個人兼寫別人和自己的字,但以別人的字為主……他就不能被稱為作家,而只是評論者。又或一個人兼寫自己和別人的字,而用別人的字來作為證據,他就應該被稱為作者。」

這裡的「抄寫員」也就是我們所說的繕寫士,雖然不被劃入「嚴格意義上的作者」之列,卻屬於普遍受尊敬的書籍藝術家的梯隊,收入也頗體面──東西皆如是,在波斯和土耳其的抄經傳統中,書法家/繕寫士的地位和報酬遠遠高過抄本細密畫家,蓋因伊斯蘭教重聖言而輕形像,也因伊耶二教都是基於各自唯一「至聖書籍」的宗教。在「莊嚴基督」(Maiestas Domini)像中,杏仁光輪(mandorla)中的基督常被表現為右手祝聖,左手持書的樣式。

在匿名性方面,繕寫士和抄本畫家可謂一對幽靈手足。我們對他們當中的絕大多數人一無所知,他們消隱於歷史,其退隱卻鑄就了中古千年最可見最璀璨的遺產:書畫一體、圖文互注、彷彿出自天使之手、恍若一個完美自洽的宇宙、足以象徵天堂本身的泥金手抄本。Illuminare:「為抄本上色」的拉丁文動詞,本意是「照亮」。

進入繕寫室,進入歷史的幽暗區間:是退隱最深的人將「幽暗的千年」照亮。

照亮,那是一道創世的口令,一個驚心動魄的動詞。

三

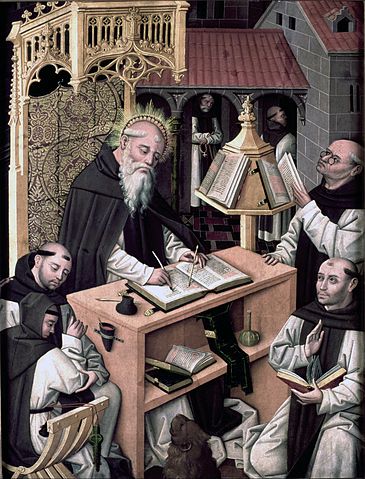

大量抄本細密畫曾描繪一間典型中世紀繕寫室的主要部件:斜面繕經桌,由轉軸連接的、安放母本的斜面經台,垂掛在羊皮上防止其卷曲的金屬書墜,墨水瓶、羽毛筆、(打磨羊皮的)浮石,椅子,一面可能集採光、寓意、放大(如果我們相信「科倫基爾之眼」之類的原始光學器械在《凱爾經》這類抄本的繪製中扮演了關鍵角色)為一體的凸面鏡,有時還有一組放著已完成抄本的書架(armarium)。繕寫士被這些象徵知識的器物包圍──未完成過去時、愈過去時和將來時的知識──目光低垂,自足自洽,仿佛最高程度的專注可讓時光停止,只有墨水瓶中緩慢下降的水位記載著繕寫室內時光的流逝。

在類似於樊尚・德・波梵《巨鏡》抄本的細密畫中,繕寫室的形像本身被所繕的對象(文本和頁緣畫)包圍,對身處其中的孤獨書寫者構成一種雙重的、雙倍不可侵犯的、充滿慰籍的裹挾。繕寫室成了幽居癖(claustrophilia)的理想喻體、《雅歌》裡的封閉花園(hortus conclusus)、以子宮般的內空間孕育著無限可能與甜蜜的基督的佳偶本身。

而隱居在這一切中心的繕寫士,在肖像傳統中最接近的形像是四福音書作者──類似的密閉空間,類似的姿勢和眼神,類似的要求觀者絕對屏息凝神的視覺向心力──細密畫中的繕寫士是沒有聖光的馬太、馬可、路加和約翰。

我們迄今談到的都是出現在抄本中的繕寫士形像。然而常識、考古和建築史資料都告訴我們:修院中的繕寫室是一個用於集體勞作的寬綽空間,單人繕寫室是個例中的個例(比如傳說中以一己之力抄完《魔鬼聖經》的那名被囚者),後者只能被稱作私人書齋。製作一部圖文並茂的手抄本從來是一項需要團隊合作、耗時費力的長期工程,比起圖像傳統,艾柯在《玫瑰的名字》中用文字描寫的繕寫室更接近歷史事實:

「我忍不住一聲驚嘆。這一層樓並不像樓下那樣分隔成兩半,因此使人感到分外寬敞。天花板是圓弧形的,並不太高,有堅實的柱子支撐,包容著一個光線極美的空間。因為較長的那四面牆上,每一面都有三扇很大的窗子,而每個塔樓外圍的五邊,各有一扇較小的窗子;最後,中央的八角形井孔上,有八扇高而窄的窗子,讓光線由天井照了進來……在每扇窗子下都有書桌,古物研究者、圖書管理員、標示員和學者們,都各自坐在自己的書桌前。由於一共有四十扇窗戶,所以同時可讓四十個修士一起工作,雖然有時也許只有三十個。」

抄本細密畫中鮮有表現多人在繕寫室內工作的場景,是受限於羊皮的尺幅,還是因為作為藝術原型的繕寫士是且只能是一個孤獨的沉思者(il penseroso),一如塔羅中的隱士牌?

四

即使在世俗主題抄本的製作中,作為彼此仰仗的合作者,細密畫家仍不如繕寫士受重視,這種情況直到十五、十六世紀「中世紀之秋」才逐漸改變:隨著城市工商業和中產階級的興起,大批世俗貴族和富賈紛紛向民間抄本作坊訂製以精美細密畫勝出的抄本,抄本畫家的名字逐漸被世人知曉──通常僅以作品或作坊的名字,如「《貝德福時辰書》大師及其作坊」──豪華抄本成了比珠寶乃至地產更好用的炫富利器。在巴黎,林堡兄弟及其團隊為貝裡公爵所繪《奢華時辰書》是其中最為紙醉金迷的例子,林堡兄弟三人也因此成為極少數在美術史上留下具體名姓的抄本畫家。

而隨著為酬金工作的民間作坊日漸取代修院繕寫室,隨著真金金箔取代黃鐵礦將中世紀晚期的抄本裝飾得日益富麗堂皇,隨著古登堡的新發明緩慢但不可逆地取消著繕寫士們繁復工作的必要性──繕寫室的黃金年代結束了,作為恐曠症/幽居癖患者庇護所的理想勞作空間撤離了歷史的舞台,遁入象徵的幽冥之域。「黑暗的」中世紀降下帷幕,文藝復興鳳冠霞帔地登場,一切都那麼鮮艷、那麼燦若白晝,「夜」似乎隨之消失──人們仿佛再也不需要「照亮」。

不舍晝夜,捕捉智慧

是我把黑暗,化作光。

—九世紀愛爾蘭語「修院抒情詩」《學者和他的貓》

對 Pangur Ban,這只愛爾蘭語文學中第一隻有名有姓的貓,對它的主人,以及所有艾柯筆下「生在有電視機的年代,靈魂卻屬於中世紀」的人而言,天堂就是手抄本繕寫室的模樣。

(本文作者為都柏林大學英語系中世紀文學博士,復旦大學英語系教師)