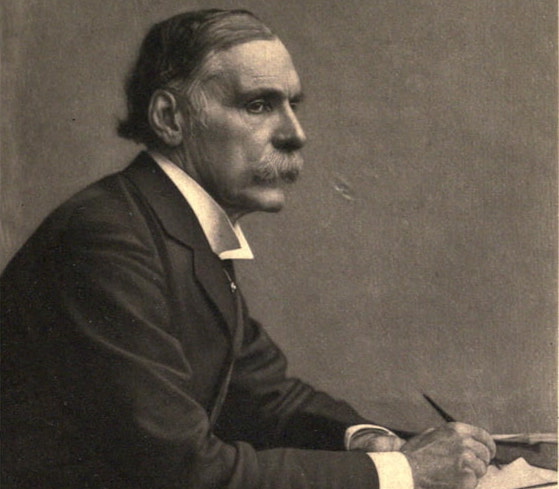

“Always think [like an] Olympian! ”

—Benedict O.Anderson(1936-2015)

1

班納尼克.安德森是一個裝了一肚子故事,而且很喜歡講故事的人,每次和他見面聊天都有聽不完的故事,彷彿在讀〈一千零一夜〉一般。這個有趣的業餘說書人常跟我說,他這一輩子最想寫的是小說,不是理論書,而這本《全球化的時代》應該是他一生所寫過最接近小說的文本了。它最初的書名《三旗之下》(Under Three Flags)看起來就像是小說標題,而他本人更明白說這本書是用「蒙太奇」和「連載小說」手法寫成的。

所以,寫了《想像的共同體》的民族主義理論大師到了晚年終於放棄枯燥乏味的學術論文,(令人興奮地)改行寫通俗小說,變成一個專業的說書人了嗎?

我們的大師終究沒有當成專業的說書人。即使書名像小說,敘事像小說,情節戲劇化,這終究不是一本小說,因為它所敘述的不是虛構 (fiction),而是歷史 (history):《全球化的時代》是一冊用小說敘事手法寫成的歷史著作。

同樣的,大師也沒有擺脫《想像的共同體》的偉大陰影,因為這部小說化的歷史所敘述的,正是該書第七章所提到的「最後一波」反殖民民族主義的一個個案──最後一波的第一個個案,也就是初期的菲律賓民族主義。換句話說,《全球化的時代》可以被理解為《想像的共同體》的延伸,或者《想像的共同體》理論架構下的一個經驗個案研究。

安德森之所以用小說──而且是十九世紀後半通俗連載小說──的方式來寫菲律賓民族主義史,除了出於大師對跨越文類邊界無法壓抑的遊戲衝動之外,最主要的目的應該是要向本書的英雄之一,菲律賓最初的民族主義者與小說家荷西・黎剎(José Rizal, 1861-1896)致敬。換句話說,安德森以他書中主人公當年寫小說的手法,書寫了這位英雄和他同時代人的歷史。對於任何寫作者而言,我們實在難以想像有比此更複雜(sophisticated)而尊崇的恭維了。

然而安德森對敘事選擇的思慮並不止於此。如果翁貝托・艾柯(Umberto Eco)仿作歷史文獻的目的是虛構,安德森則挪用歷史性虛構文本的敘事來重建歷史,而這種重層、反身的書寫方式 (reflexive writing)其實有著方法論上的考量。

2

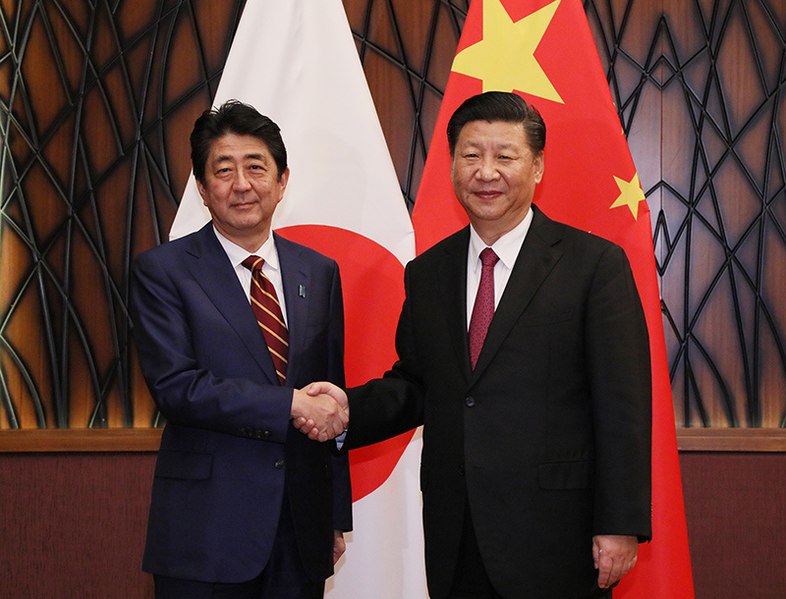

《全球化的時代》既是《想像的共同體》的延伸之作,自然也承襲了後者的比較史方法。請容我在此引述筆者與班納迪克・安德森 2011 年在東京對話時對這個著名的研究途徑的描述:

這種途徑最關鍵的特色之一,是以鳥瞰的眼光看歷史,看到大局,看到相似的事件與現象不僅在不同的地方各自向前展開(unfold diachronically),彼此之間也有共時性的連結。如此一來,在特定地方發生的事件,往往也成為一個更大個世界史過程的一部分,而這個過程有可以辨識的機制與模式,因此也是可以解釋的。

在他幾年前寫給我的信中,安德森教授提醒我要「永遠像奧林帕斯諸神一樣思考!」(Always think Olympian!),因此我們不妨稱這種方式為「奧林帕斯山頂的觀點」(a view from the top of Olympus)。[1]

當然,即使是同樣來自奧林帕斯山頂的眺望,視野所聚焦之處依然有全體與局部之別。作為一部解釋民族主義起源與全球擴散的總論,《想像的共同體》的比較史關注全球性歷史運動的擴散 (diffusion),而《全球化的時代》的比較史則是一種全球史觀點的個案研究──一篇個論。

不過,它不是當代全球史研究中常見的「定點觀測」(日本學者駒込武語,指從特定的地方個案觀察全球史過程[2]),反而著重於鳥瞰、並置、比較、移動、連結──具體而言,安德森在本書中經由探索、重建幾位具有全球視野 (cosmopolitan-minded)的民族主義者,如小說家黎剎、人類學家陸雷彝 (Isabelo de los Reyes) 和組織家彭西 (Mariano Ponce)等人在世界不同地域之間的物理性與精神性移動,試圖重新揭露地方性個案(主要是菲律賓,其次為古巴)所具有的全球史特性與國際化性格。

3

安德森把他在本書中所描繪的亞洲民族主義者漫遊世界──全球移動──的脈絡,也就是十九世紀末交通與通訊科技飛躍式進展的時代,稱為「早期全球化」(early globalization)。但他在書中所未明言的事實是,構成所謂「早期全球化」脈絡的,正是十九世紀末葉新科技條件下形成的全球殖民帝國網絡與其衍生的全球反殖民運動網絡。換句話說,黎剎和他的民族主義夥伴們在本書中,是完全依循著由十九世紀末新帝國主義(new imperialism)所創造的核心與邊陲交錯連結而形成的路徑而展開世界漫遊的。

哈佛大學的經濟學家丹尼・羅德里克(Dani Rodrik)對全球化歷史的分析,為本書所討論的「早期全球化」提供了一個重要的政治經濟學註解。他指出穩定的全球化秩序的形成需要同時滿足兩個條件──市場全球化與政治(治理)的全球化。

十九世紀末葉的初期全球化(他稱為「第一次偉大的全球化」)得以達成某種穩定的主因,是帝國主義 (尤其是大英帝國)創造了某種市場全球化所不可或缺的公共財,也就是跨國、廣域的治理結構之故。當代資本全球化所以處處引發衝突、乃至瀕臨崩解,原因就在市場全球化雖完成,治理全球化卻難產之故──當代帝國秩序正當性不再,但治理全球化的替代性方案(如聯合國)也遭遇失敗。[3]

羅德里克的洞見揭露了隱藏在本書敘事背後的一個重要的歷史辯證:帝國主義秩序(及其背後的全球資本主義體系),既是激發殖民地民族主義興起的不可避的他者,同時也是使殖民地民族主義者得以「全球漫遊」,獲得其國際化性格不可或缺的政治條件。

4

現在讓我們回到《全球化的時代》。很明顯地,本書所討論的「早期全球化」主要指的是政治和思想層面的全球化,而當代政治經濟學所謂的資本全球化過程則隱身幕後,成為本書的背景或潛文本(subtext)。

在概念層次上,安德森在這本書中想傳遞的主要理論訊息或許可以歸納為以下圖式:十九世紀末西方帝國主義秩序所建構的一個跨國或跨地域移動的全球網絡,如何既使(一)帝國中心的統治者得以遠程投射國力,跨海支配殖民地,同時也使(二)殖民地人民得以移動、進入到帝國中心,學習帝國文明 (亦即薩伊德〔Edward Said〕所說的「航入」〔voyage in〕),使 (三)各帝國中心內部的反對勢力相互移動 (如馬克思主義者和無政府主義者從德國、西班牙向巴黎、倫敦亡命/移動),最終促成了(四)中心與中心、邊陲與中心、以及邊陲與邊陲的反體系勢力(anti-systemic forces)的連結 (如不同殖民地民族主義之間,以及中心的無政府主義與邊陲的反殖民民族主義的結盟)。

那麼具體而言,本書所談的這些帝國,這些中心與邊陲,這些反體系勢力又指涉些甚麼呢?

首先,本書涵蓋的時間範圍,主要是十九世紀的最後二十年,也就是 1880 年代到 1900 年代。這個時期恰好是歐洲史上所謂「新帝國主義」興起,也就是歐洲各國開始競相展開對外殖民擴張(colonial scramble,尤其是在非洲大陸,但不限於非洲)以壓制國內勞動階級挑戰的整合民族主義(integral nationalism)時期。這個階段的帝國主義競爭,建構了一個重疊綿密的勢力網絡,幾乎覆蓋了整個地球。

其次,這個時期同時也見證了新舊帝國的交替,最重要的是美利堅帝國取代西班牙帝國在南北美洲興起,以及在東北亞日本帝國的興起與大陸的清帝國(和俄羅斯帝國)的衰落。

第三,在這個時期,無政府主義運動經由帝國網絡從歐陸快速擴張到新世界、亞、非殖民地,並且因其鮮明的國際主義精神與強烈的反帝、反殖民立場而在自由主義與馬克思主義之前,率先與殖民地的民族主義建立了理論與政治同盟關係。[4]安德森之所以選擇「無政府主義者與反殖民想像」作為本書副標題,就是刻意要連結這個左翼思想脈絡,來為長期蒙受來自自稱左派庸俗論者「封閉、保守」污名的殖民地民族主義翻案。

本書討論的主要個案,是在西班牙帝國統治末期──或者應該說崩潰前夜──的東亞殖民地菲律賓出現的民族主義。安德森在書中追蹤、重建了初期的幾位菲律賓民族主義者在西班牙帝國轄下不同地區的移動與連結,如他們在帝國中心馬德里與自由主義者與共和主義者的合作,受到另一個帝國中心巴塞隆納的無政府主義者的啟發,以及和另一個帝國邊陲古巴的反殖民民族主義的結盟等。

另一方面,安德森也追蹤了這些菲律賓民族主義者在同時代諸帝國中心,如柏林、巴黎、布魯塞爾、倫敦,乃至東北亞的東京,甚至位處歐洲之外的帝國邊陲香港之間的移動與連結──他們如何受到時代思潮的啟蒙、如何就地組織、如何海外結盟、如何書寫、如何流亡、如何返鄉,最終如何讓祖國進入了世界的移動與連結。安德森以這幾位特出的全球格局民族主義者,以及他們在移動過程中連結的人物,作為節點(nodal points),將在每個節點發生的故事、故事與故事的交融碰撞,以蒙太奇手法拼貼,最後連結成一幅「作為世界史的地方史」圖像。

當然,在故事的結局之中,西班牙帝國雖然滅亡了,菲律賓卻沒有獲得獨立,因為新的美利堅帝國取代了西班牙,再度殖民了菲律賓。安德森筆下「早期全球化」的時代所見證的,只是第一波反殖民民族主義的興起,而不是它的完成。

5

最後,我們必須談一下安德森在《全球化時代》書中對於黎剎兩部小說的討論,因為他在這裡的討論不只直接呼應了《想像的共同體》所提出的現代小說作為民族想像之媒介的著名命題,同時也為本文所再三致意的「全球漫遊的民族主義者」的精神世界提供了一個絕佳例證。[5]

荷西・黎剎被世人尊為菲律賓民族之父,然而他是一個非常奇妙的民族之父。他只有很少的實際政治經驗,從不曾像孫文或尼赫魯一樣直接領導一個組織性民族革命運動,既沒有甘地般的宗教性奇理斯瑪(charisma),也不是蔣渭水式的群眾魅力領袖,更沒有喬治・華盛頓或本書另一位英雄,古巴獨立之父荷西・馬蒂(José Marti, 1853-1895)那種指揮武裝革命的赫赫軍功。他短暫的一生所做的最重要的事,是為一個尚未出現的菲律賓民族寫作──主要是小說,然後透過他的小說想像(imagine)了菲律賓民族的容貌,並且召喚(summon)出後來者著手建構民族的政治行動。

在《全球化的時代》書中,安德森提醒了我們,黎剎敘述民族的小說從來就不只是狹隘的本土主義敘事,而是遠離故土,從世界想像家園,在世界召喚祖國,將世界帶進祖國,不斷以菲律賓和世界相互參照、比較、聯想、置換的全球性敘事。也因如此,黎剎的小說完美體現了近代亞、非民族主義的世界性根源:民族主義,其實是一種觀看世界的方式。

我們可以將黎剎先後完成的政治小說二部曲,分別理解為他對民族的 「想像」以及「召喚」。第一部《不許犯我》(Noli me Tangere,1887,拉丁文原意為「別碰我」),是黎剎對菲律賓與菲律賓民族的想像。在小說中,他以寫實而略帶嘲諷的筆法,描繪了一個從殖民官僚、墮落神職人員、本地協力者、新興土著資產階級、反抗知識份子到少女、農民、盜墓者、盜匪、與勞動者等等,包含了各行各業,各個階層、族群、年齡與性別的繁複圖像,而這個圖像構成了一個他稱之為「菲律賓」的整體(social whole)。

換言之,黎剎以生花妙筆「想像」出了菲律賓民族的容顏。安德森指出,黎剎是第一個透過現代小說的敘事將菲律賓民族的全體像表現出來的本地作者,因此可謂「第一個菲律賓人」(the first Filipino)。事實上,這個用小說敘述民族(narrating the nation)的驚人語言行動,也使他成為近代東亞最初,而且最具創意的反殖民民族主義者。

在第二部作《起義者》(El Filibusterismo,1891)之中,黎剎一反第一部作的寫實主義風格,將他在長住歐洲時期所經歷或見聞的學生示威與無政府主義者四處「以行動宣傳」(propaganda by deed)的恐怖暗殺行動等當時在菲律賓難以想像的場景移入、置換到這個殖民地社會之中。

此外,他也在這部作品中大量暗示了 1890 年代全球地緣政治的種種衝突。借用安德森生動的語言來說,黎剎在《起義者》之中「想像了(第一部作中所描繪的菲律賓社會)在政治上的解體,以及整個統治菁英的瀕臨消滅」,而且這是一個空前的想像──菲律賓人從來沒有想過殖民秩序解體,統治集團消滅的可能,但黎剎的小說大膽地、生動地,而且激烈地提示了這個可能性。如同安德森所言,黎剎這個想像的民族革命在現實中產生了巨大的後果,「彷彿這個天才的精靈已經逃出瓶子」,而小說中奮袂而起的反叛英雄開始獲得了他們自己的生命。

這就是《起義者》的功能:它召喚了行動者。深受黎剎小說感動與鼓舞,終於在 1896 年揭竿而起,領導武裝革命,並在兩年後暫時終結了三百五十年的西班牙殖民統治的民族英雄波尼費希歐 (Andres Bonifacio,1863-1897,也是本書英雄之一),豈不是黎剎筆下「起義者」的化身嗎?在這裡,小說與小說家分道揚鑣了:小說家黎剎並不支持武裝鬥爭,然而他在小說中想像的武裝鬥爭,卻鼓舞、召喚、誘發了現實中終極的反抗與決裂行動。

6

就像許多十九世紀的通俗連載小說一般,我們這本《全球化時代》講述的故事也是「未完待續」的,因為它終結於新帝國與再殖民,而不是殖民地菲律賓的獨立。然而這本書必然是未完待續的,因為它講述的是帝國夾縫之中的弱小民族的故事,而未完成、不可完成正是帝國夾縫中弱小民族主義的地緣政治宿命。

然而,這篇奇妙的文本完整、鮮明地描繪了一個在早期全球化過程中興起的反殖民民族主義的原型──受胎於全球化(帝國主義與殖民主義),因而也深受全球化形塑的一種開放的,高度意識到當代世界,非常重視相互連結、具有強烈國際主義精神的民族主義。

這個圖像徹底顛覆了通俗論述對民族主義封閉性格的描繪與指責,因為它捕捉到全球化時代,殖民邊陲如何辨證地運用了帝國創造的全球路徑進行抵抗。於是我們知道,原來安德森在奧林帕斯山頂上看到的景色,是一種雙重結構:它顯示了地緣政治對弱者的嚴厲限制 (如帝國夾縫),但同時也提示了弱者的出路 (反向利用帝國創造的全球網路進行國際連結與逆襲)。

我們所身處的當代距離本書所講述的時代已經超過百年之久,可說是一個「晚期全球化」(late globalization)的時代。在晚期全球化的時代中,帝國雖然不再具有正當性,但新自由主義失控而不均衡的全球資本擴張與全球治理的失敗,反而誘發了新一波帝國爭霸。對地緣政治的弱小者而言,晚期全球化是一個高度不確定的、危險的年代,因為帝國夾縫結構不動如山,新舊宗主國交替與再殖民的宿命如恆。然而安德森在《全球化的時代》裡所提示的帝國與殖民地的辯證,我們在奧林帕斯山頂上看到的制約與逃逸、壓迫與自由的雙重結構,在這個時代卻也顯得更清晰明確。

如同羅德里克所言,晚期全球化是一個「極端全球化」(hyper-globalization)的年代[6],沒有全球治理制約的資本到處擴張、肆虐,並且誘發了激烈的地緣政治衝突,把全世界緊緊地結合在一個共同災難之中。然而這個地獄般景象的另一面,卻是解放與自由的承諾:極端全球化同時意味著帝國更受制約,不易採取片面行動,而邊陲弱者的國際化程度則更加深,國際知識愈豐富,國際連結愈強。在帝國正當性下降的條件下,這意味著今日弱者抵抗、逃逸的可能性更高。

這就是東亞兩個島嶼邊陲──臺灣與香港──此時此刻正在上演的故事。在晚期全球化的時代,我們不得不繼續承受宗主國交替與連續殖民的命運,但我們卻也因極端全球整合而吸收了大量關於世界的知識,結交了無數跨國的友人,也建立了巨大的國際連結網絡──如今我們的國際化程度已經遠遠超過一個世紀多以前的黎剎。

在晚期全球化的時代,每一個臺灣人,每一個香港人都是漫遊世界的黎剎。如果一個黎剎就開啟了想像民族之路,那麼數以百萬、數以千萬計的黎剎可以成就甚麼?帝國強大而脆弱,因為帝國困守大陸,但島嶼卻擁有全世界。受困與自由的辯證──這就是班納迪克.安德森這本看似難解的《全球化時代》給我們的啟示。謹以此文向所有正在流水革命中奮戰的香港「巴絲」──世界的香港人,以及所有獻身於保衛臺灣民主獨立的臺灣人──世界的臺灣人致敬。

(本文作者為中央研究院台灣史研究所副研究員)

[1] 吳叡人,〈比較史、地緣政治,以及在日本從事臺灣研究的寂寞:回應班納迪克.安德森〉,《受困的思想:臺灣重返世界》,新北市:衛城出版,2016年,75-76。

[2] 駒込武,《世界史の中の台湾植民地支配:台南長老教会中学校からの視座》(東京:岩波書店、2015),p. 32。

[3] 丹尼・羅德里克,《全球化矛盾:民主與世界經濟的未來》(The Globalization Paradox: Democracy and the Future of World Economy),臺北:衛城出版,2016年,〈引言:重新框架全球化論述〉與第二章。

[4] 無政府主義的反殖民主義立場早在法國第三共和時代(1870 年代)即經由反對阿爾及利亞殖民論爭而確立,而與殖民地民族主義的理論同盟則出現在 1890 年代,較威爾遜(自由主義)與列寧(馬克思主義)各自提出的民族自決論早了近三十年。參見 Benedict Anderson, “Preface,” in Steven Hirsch and Lucien Van der Walt ed. Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940(Leiden and Boston: Brill, 2010), p. XV;吳叡人,〈反政治的政治:《黑色青年》無政府主義思想的研究筆記〉,黃自進編《東亞世界中的日本政治社會特徵》,臺北:中央研究院人文社會科學研究中心,2008 年),126-128頁。

[5] 本段節錄自筆者為林衡哲醫師的《黎剎傳》所寫之推薦序。參見吳叡人,〈寫一種廣闊的鄉愁〉,林衡哲著,《黎剎傳》(臺北:遠景,2013 年),11-13 頁。

[6] 丹尼・羅德里克,《全球化矛盾:民主與世界經濟的未來》,187-200 頁。

在本書中,讀者會隨著三位主角的旅程,遇見各種多采多姿的人物,如中國的孫中山、梁啟超,日本的末廣鐵腸,古巴的馬蒂等,都在其中出現。這些來自世界各地的革命分子,在由帝國主義秩序構建出的全球化舞台上相遇,共同譜寫一個反抗殖民、爭取主權,未完待續的故事…。