本書《歐亞帝國的邊境》(The Struggle for the Eurasian Borderlands)是俄國近現代史學者里博(Alfred J. Rieber)於 2014 年出版的著作,著重在第一次世界大戰結束之前,如哈布斯堡帝國、奧匈帝國、俄國、鄂圖曼帝國、伊朗、中國等歐亞大陸(Eurasia)帝國之間的邊疆史。

歐亞大陸的歷史發展,其實是世界歷史的重心(至少以北半球的角度來說是合理的),以今日歷史研究盡可能去突破國家邊界框架的趨勢之下,本書鉅細靡遺描述歐亞各大帝國之間中央政府與邊疆社群的複雜關係,有助於擴大讀者對於歷史理解的視野。以下分幾個部分來談,歐亞帝國邊疆史裡,具有意識形態爭執的特色、族群流動與認同的特色,以及帝國瓦解後舊問題與新局勢糾纏的特色。

意識形態之爭

筆者較為熟稔的西亞歷史也有跨國界、跨區域方面的研究浪潮,如 2019 年的期刊《伊朗研究》(Iranian Studies)便特立一期專刊,討論十六到十八世紀以來伊朗與鄂圖曼之間的邊界問題。該專刊主編也提到近年來跨區域史學的研究逐漸盛行,即強調跨越與突破現代民族國家(nation-state)邊界限制的視角。

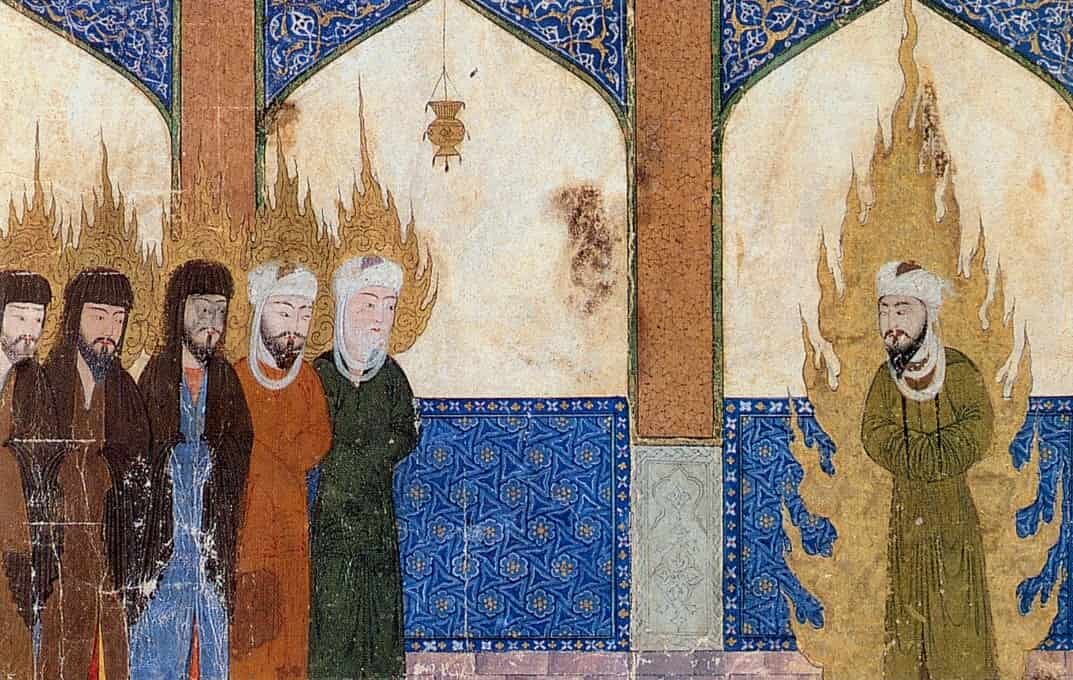

在十六世紀初期,伊朗地區的薩法維王朝(Safavid Dynasty)建立之際,正值西方的鄂圖曼(Ottomans)勢力的東擴,北起高加索(Caucasus)南至波斯灣(Persian Gulf)口,成了雙方勢力對抗的地帶。學者薩里內巴夫(Fariba Zarinebaf)的文章稱,伊朗與鄂圖曼在十六世紀初期衝突是為了爭奪勢力範圍,但由於薩法維為伊斯蘭(Islam)的什葉派(Shiite)勢力,而鄂圖曼為遜尼派(Sunni),兩者正好分屬不同派別,故必須要強調自身的意識形態,區分你我,在這過程中雙方形成「國教國家」(confessional states),直到無法消滅對方、必須承認對方的存在為止。

其實伊朗與鄂圖曼之間的勢力爭奪、邊界劃分,也是里博本書描述的重點之一。里博在釐清這廣泛的區域問題之中,指出各方勢力都為了強調自己在某些區域的優勢與正當性,一再有「真實和想像的權力再現」的企圖。各勢力交界之處的衝突,提升為彼此之間意識形態的對決。一旦戰爭爆發,邊疆社會面貌往往會被撕裂而支離破碎。里博認為,鄂圖曼與伊朗之間長久以來受爭議的邊疆地帶,「本身就是文化碎片區的完美例子」。而這些「碎片」,或許會重新接合,但會在新的面貌上一再呈現出舊問題的陰影。

一九二三年鄂圖曼瓦解之後,對伊朗劃分邊界的問題,就成為土耳其與伊朗、伊拉克與伊朗的問題了。於是,伊朗與鄂圖曼的邊界問題等於沒有解決就加入了新的變數,即使到了一九八○年代,舊問題仍然有其影響力,成了伊朗與伊拉克的兩伊戰爭(Iran-Iraq War)爆發的其中一個因素。

里博也提到,俄國與鄂圖曼在巴爾幹(Balkan)地區、黑海(Black Sea)的勢力爭奪之中,兩方交界處有不少穆斯林,也有不少東正教徒,若有任何風吹草動,都有發起「全面聖戰」(total holy war)的風險。邊疆地區並非隨時都會有衝突,但衍生出來的意識形態對立問題,成為帝國之間關係穩定與否的不定時炸彈。這樣的情況,歷史上屢見不鮮。

內陸族群的移動與認同

歐亞內陸有眾多族群遷徙的情況,可能是因為戰爭而遷徙,也可能是為了生計而遷徙,各族群每到了新的地方定居之後,或繼續維持自身的生活慣性,或融入新居住地的習性,當然也會有新文化之衍生。這些族群便是人們熟知的遊牧民族,他們四處流動與互動,都讓廣泛的歐亞大陸有了密切的連結。游牧民族就是連接歐亞大陸的重要「媒介」,帶動了區域之間的交流與動盪。他以絲路形成的原因為例,源自於邊境有許多交換的活動,然後逐漸發展出對距離更遠的交換活動。

日本學者杉山正明的著作《游牧民的世界史》,便是闡釋了遊牧民族創造歐亞世界的概念。歐亞內陸遊牧民族的流離與遷徙,無論是成為帝國中央勢力或者成為某帝國的邊疆社群,都會衍生出帝國中央與邊疆對自身認同的問題,反映在語言、文化、身分等多元且複雜的面向。「認同」類似臺灣今日流行用語的「同溫層」,也就是人們都會試圖尋找自己可以接受,或自己讓他人接受的群體,人們也因為認同而結合、因為認同而爭執不休,其實都是一種意識形態作祟。

以清朝的情況為例,許多學者認為滿人漢化的程度極高,但如美國「新清史學派」(New Qing History)強調滿人自身的認同並沒有減損,呈現兩方說法兩極的情況。*然而,這些說法並沒有誰對誰錯,畢竟各群體之間的移動與接觸,總會出現認同或不認同對方的情況,如同光譜的兩端,如同不會交集的平行線,但肯定也會有處於模糊地帶的「中間選民」。里博也提到:夾在大勢力之間那些所謂邊疆居民,有人適應、有人抵抗,當周邊強權介入與干涉、一再強自自己在這些所謂的邊疆擁有管轄與統治權時,有人固守家園、也會有人叛逃。某些所謂弱小的勢力,也會依附或者併入周遭強權,邊疆族群間的交流都是多方向的,不會是單由特定一方影響另外一方。

由於上述的複雜性,使得各帝國的中央政府也得靠不同的方式來管理邊疆居民,又會因為內部與外部因素而使得邊疆狀態有所變化,導致邊疆地區與中央始終有不融洽的問題。邊疆局勢是流動的,也成為很多時候國家之間、邊界人民之間難以達成共識的局面。里博提到:「不論國家的政體是什麼形式,移墾者和原居民之間的張力,都為內部穩定和外部安全製造了許多問題,並對國家資源帶來的沉重負擔。」有如中國對於內亞邊境可以維持貿易與朝貢關係,可以有交戰的模式,可以對外族挑撥離間,或者直接興建城牆防禦他族入侵。

一九九○年代以來美國政治學者杭廷頓(Samuel Huntington)的「文明衝突論」(Clash of Civilisations),將世界切割成幾個文明,而且認定不同文明會相互衝突的說法,這其實也是意識形態、是認同、是同溫層的競爭。不過,有很多人不同意單純以文明就能夠把世界劃分成幾個特定區塊,也不認為世界上的衝突會與文明有關。以歐亞內陸(其實全世界各地都是)的情況來看,幾乎沒有語言、文化、身分「純粹且單一」的帝國,其權力核心和邊界地區的關係都是「動態的、互動的」,都是呈現「多元」且「複雜」的狀態。

從里博這本書可突破「文明衝突論」的盲點,即這世界固然各勢力之間的邊疆存有不少的衝突,但人們更應該了解的是邊疆社會彼此之間的接觸與認識。多數時期歐亞內陸的人群移動,帶來的是豐富的交流與互動。無論是意識形態、認同、同溫層,雖然區隔你我,但也透過人群的移動而有流動狀態的呈現,並不是始終像鐵板一塊靜止不變。

延續不斷的糾紛

到了二十世紀初期,歐亞的帝國面臨歐洲民族主義(nationalism)思潮的挑戰,也就是所謂單一民族的國家建立。問題是,前文提到歐亞大陸的多元與複雜性,以特定條件來建立單一勢力相當不容易,導致舊問題與新局勢層層疊起,還是有很多語言、文化或領土範圍重疊、認知模糊的狀況。

民族主義怎麼來的?有很多學者都認為是刻意的人為產物。學者葛爾納(Ernest Gellner)的《國族與國族主義》(Nations and Nationalism),特指「國族主義」是任人捏造的。*而學者安德森(Benedict Anderson)所說民族主義創造的國家,是「想像的共同體」(Imagined Communities)。左派史家霍布斯邦(Eric Hobsbawm)也強調,許多的國家、身分、語言都在民族主義的影響下「人工建構」出來的。霍布斯邦所說的「創造傳統」(The Invention of Tradition),也是這樣的概念,所謂的傳統、習慣、歷史意涵之間的關聯是人工接合的,社會凝聚與認同也都是刻意、策略性的創建。§

這些民族創建以區分你我的概念,仍是一種意識型態的表現,而且本質都仍是源自於歷史上各勢力的衝突問題,只是在不同時代有不同角色參與,以不同的面貌來呈現。例如在七世紀穆斯林勢力拓展的過程之中,強調的世界觀分有「伊斯蘭之地」(dar-Islam)與「戰爭之地」(dar-harb),那雖然不是現代所稱的民族主義,但其本質就是區隔你我的意識型態,是想像的共同體,是人工的傳統創造,也是認同,也是同溫層。於是,葛爾納、安德森、霍布斯邦的論述,呈現的是近現代的情勢,可是其實這是人類歷史上不斷發生的事情,並不是近代特有的。

因此,歷史的發展固然有些新舊面貌,可是很多糾紛卻是一再延續下來,而且還沒有任何解決方案。第一次世界大戰摧毀了歐亞帝國,但帝國解體卻不代表一切就重新開始。像是今日在亞美尼亞共和國(Republic of Armenia)西南部的納希契凡自治共和國(Nakhchivan Autonomous Republic),持認同亞塞拜然共和國(Republic of Azerbaijan)的立場,便跟歷史上這區域連綿不斷的領土爭奪、切割、劃分歸屬有極大的關係。里博也有提到,「有些課題總不斷浮現」,有些事情在二十世紀的兩次世界大戰與冷戰(Cold War)期間,本質都沒有變化。

回溯一戰結束之後,鄂圖曼領土範圍內陸續出現了伊拉克、約旦、敘利亞、黎巴嫩、埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其等國家,各國之間都有邊界劃分的問題,另外還有 1948 年以色列「空降」至巴勒斯坦(Palestine)對阿拉伯人、穆斯林所帶來的威脅。里博所說:「新成立的國家邊界都是經過重新劃定的,但其實都充滿爭議,甚至是停火線就直接當作彼此之間的國界。」這說法很適合描述今日的西亞世界仍紛亂不堪的情況。即使第一次世界大戰是個歐亞(或者世界)歷史的分水嶺,但許多問題仍然延續下去,至今都沒有任何解決方案。某些事件固然改變了某些局勢,但我們也得注意看似嶄新的面貌,其中都具有延續性的成分,不見得都與過去全然割離。

***

近年來臺灣已有些學者關注中亞與內亞的發展,出版界也有多本翻譯作品,但在中亞與內亞觀點之外,我們也應該再多一些有關西亞,甚至到巴爾幹地區的認識,本書就是個很好的選擇。本書每一章的模式固定,都會在描述各帝國的情況之後,再做綜合的比較與討論。全書章節的安排也有架構,例如先談意識形態,再談具體制度,再進入衝突與危機,以及描述帝國瓦解的過程。全書每一章節夾雜談論了各大帝國,不過每一個角色都有平均分量的篇幅,讓讀者得以理解事情的全貌。

儘管作者里博沒有使用一手資料,畢竟這麼大範圍的歷史實在是不可能有誰能夠掌握多語言的一手資料,但他大量運用近人研究,其實也把這一段歷史的重要脈絡整理出來,把學術性質的議題以較為大眾化的方式來呈現,可使讀者理解大面向的歐亞歷史,也可做為大學歷史學門的教科書。感謝里博把歐亞大陸這樣非主流的歷史呈現給讀者,也感謝貓頭鷹出版社願意投入心力引進這方面的著作。

(本文作者為輔仁大學歷史系副教授)

最終讓國祚數百年的五大帝國在短短十多年間一一崩解。

有帝國就有邊緣,我們生活的臺灣,也長期處於帝國的邊緣,從明、清到中國皆可說是如此。在邊緣地帶有文化交流,更有許多文明衝突,在一次次的軍事征伐裡,不見得能促使族群的融合,而可能把各具特徵的族群區隔開來。舊帝國已經在上世紀崩解,新的無形帝國仍在繼續,邊緣究竟等同於失去資源,或是更具彈性與生存力,都值得我們從前人的經驗一一驗證。