「醜娃娃」玩偶(Ugly doll)、動畫《醜陋的美國人》(Ugly Americans)、小說《醜人兒》(Uglies)、現場專輯《美妙醜陋俱樂部》(the Pretty Ugly Club):從現代電視到玩具,再到文學和音樂,近年來人們對醜陋這個話題的興趣與日俱增。前不久,著名記者莎拉.克蕭(Sarah Kershaw)甚至還在《紐約時報》(New York Times)上發表了一篇名為〈我的美人,讓一讓,醜八怪來了〉(Move Over, My Pretty, Ugly Is Here.)的文章。

其實「醜」這個概念由來已久,經常出現在我們的文化想像中:從中世紀時期奇形怪狀的滴水嘴獸到瑪麗.雪萊(Mary Shelley)筆下由死屍拼湊成的怪物;從漢斯.克里斯汀.安徒生(Hans Christian Anderson)童話中的土黃色醜小鴨到納粹主義的墮落藝術展覽(Exhibition of Degenerate Art);從日本的「侘寂」(wabi–sabi)概念到粗野主義建築(Brutalist Architecture)。長久以來,醜陋挑戰著我們的審美和品味,許多哲學家被其吸引又深受其擾,有關人類現狀與生存互動的廣闊世界之問題也因此變得更加複雜。

《醜陋史:神話、畸形、怪胎秀,我們為何這樣定義美醜、製造異類?》(Ugliness: A Cultural History)旨在回顧「醜陋」這一概念發生變化的歷史瞬間。與其將眾多涵義填充到一個單一且無趣的概念中,我更注重在歷史長河中發掘的「醜陋」近義詞,將這個詞的詞源啟動並充實:即「使人害怕或畏懼的」。由於許多恐懼最終都像孩子的噩夢一樣,因為未知或誤解而顯得很危險,因此這次對醜陋的回顧,將涉及其漫長的譜系歷史介紹以及最近對醜陋和美麗產生的「審美疑惑」。「我們無法將美麗視為無辜,」哲學家凱薩琳.瑪麗.希金斯(Kathleen Marie Higgins)寫道,「蘑菇雲的恢宏壯觀伴隨著道德淪喪,美麗華服和精美首飾是青少年殺人的動機。」

近年來的文化挪用現象將醜陋推向一個新領域,人們不再用消極的方式對待醜陋這個話題,而是將其自然化,甚至有些平淡化。醜陋這個概念從其令人畏懼的詞源上繼續發展,如倫敦和紐約的藝術館宣傳有關「醜陋」的展覽,讓孩子們擁抱醜娃娃,義大利有一年一度的「醜陋節」(「festadeibrutti」)以慶祝醜陋,這些活動說明我們用變化的視角看待世界,其中包括看待醜陋事物的視角,讓我們更清晰地了解那些讓人感到恐懼和無須恐懼的事物之存在和偶然。

如果我們認同亞里斯多德(Aristotle)或阿伯提(Alberti)的說法,相信美麗的事物自身具有整體協調性(即一種理想的形態,自身與世界之間有清晰的界限),醜陋群體的界限相對模糊且不協調,相對誇張或處於一種毀滅的狀態。畸形的、奇形怪狀的、野獸般的、墮落的、不對稱的、病態的、兇殘的、怪異的、亂七八糟的、不成比例的、殘障的、混血雜交的:這一長串術語伴隨著醜陋的演變過程,在各個時代和文化中由不同的表達方式變化而來,並發展出更多變體呈現在觀察者面前。庸俗的、粗野的、腐朽的、淒慘的、無用的、雜亂的……這樣的例子不勝枚舉。

《牛津英語詞典》(The Oxford English Dictionary)為「醜陋」一詞繪製出一幅完整的譜系圖,其詞根來源於古諾爾斯語(Old Norse),在中世紀英語中發展出許多派生詞彙,拼寫多樣,如igly、wgly、vgely、ungly、vngly、oggly、oughlye、5 hoggyliche等等。與這個語言學演變一樣,我個人對醜陋的定義在不斷變化,尤其在我梳理完關於這個主題的歷史脈絡之後。

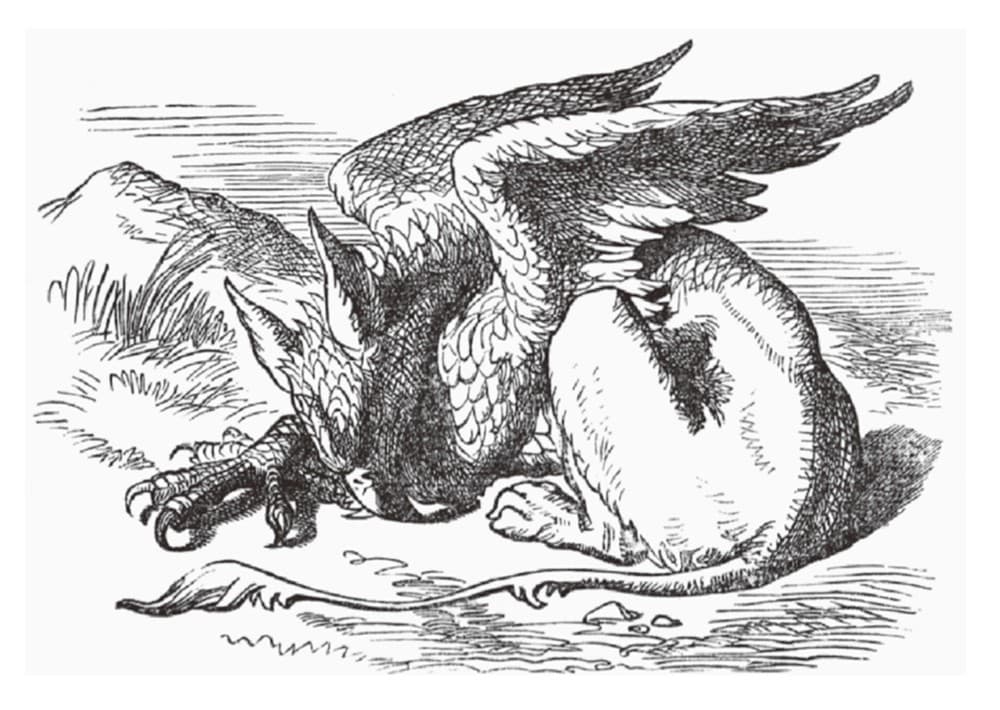

「從沒聽說過醜術?」《愛麗絲夢遊仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland)中的獅鷲(Gryphon)驚呼道:「你大概知道美術是什麼意思吧?」這個問題一向有爭議。伏爾泰(Voltaire)說過:「問一只蟾蜍美麗為何物,牠會參照母蟾蜍的樣子回答:小小的腦袋上頂著兩隻突兀的圓眼睛。」量化醜陋無果後,安伯托.艾可(Umberto Eco)稱:

克里斯賓.沙特威爾(Crispin Sartwell)試圖在六種語言中尋找「美麗」的同義詞,從英語、希臘語、希伯來語、梵語(Sanskrit)、納瓦霍語(Navajo)和日語中尋找不同的概念—他將日語中的「侘寂」定義為「枯萎、滄桑、暗淡、傷痕、私密、粗糙、世俗、易逝、暫時、短暫的事物所具有的美麗」。在其他文化背景中,這些定語可能會被歸為醜陋的範疇,然而在日本,它們的意義是美好的。

與其說醜陋和美麗僅僅是二元化的概念,不如說它們更像一對聯星,彼此受對方引力和軌道牽制,與其他星體處於同一星座當中。透過拉近乃至模糊醜陋與美麗之間的界限,我並非想要在醜陋宇宙中的每顆星星上找到美麗的特徵,反之亦然。如果這麼做,這兩個詞都會失去各自的意義,陷入混淆的境地。這兩個概念之間有一個廣闊的灰色地帶,受不斷變化的文化挪用(Cultural Appropriation)影響,在被接納與被排斥的同時不斷演變。

正如建築理論家馬克.卡曾斯(Mark Cousins)所言:「所有對醜陋的猜測都要經由非醜陋領域。」醜陋是美麗的對立面。除了這點互斥之外,傳統的美醜對立可能會陷入一個誤區,無限循環反覆卻無法達到「二者真正的對立」(引自藝術批評家戴夫.希基[Dave Hickey]的一句話),這就是人們常說的「中立的舒適感」。如果醜陋引起了超出舒適感和積鬱範疇之外的轉變,按理說它會改變一些什麼。

卡爾.羅森克蘭茨(Karl Rosenkranz)在《醜的美學》(Aesthetics of Ugliness, 1853)中闡述道,醜陋並不僅是美麗的反面或是消極的整體,而是其自身所有的一種狀態。回顧西元三世紀的羅馬,普羅提諾(Plotinus)將醜陋比為在污泥中打滾的身體,與其他有機異物混在一起。然而,柏拉圖(Plato)的早期作品《巴曼尼得斯篇》(Parmenides)認為「哪怕是最低等的事物」,也不應被忽視,包括「污穢」。

卡曾斯後來從建築術語的角度重新審視「醜陋」,在瑪麗.道格拉斯(Mary Douglas)對污穢的人類學探索的基礎上進行延伸,將其視為「失序之物」(Matter out of place)。醜陋作為「失序」的事物,中斷了我們對某事或某人的感知。它與周圍事物息息相關,且不斷改變主體和客體之間的空間,抗拒一成不變的形象,幫我們重新審視自己持續變化的感知。心理反應可能催生「醜陋的感覺」,但親身體驗之後,卻反而無法簡單地將某物定義為「醜陋」,這樣的矛盾意味著我們作為認知的主體,也許是「失序之物」。

隨著「醜陋」及其相關表達在歷史進程中不斷演變,其用法千變萬化,都促使我們不僅考慮客體與主體之間的二元關係,還要思考二者間的中間地帶。在「醜陋」意義發生改變並突破重重約束的同時,也將「我們」和「他們」之間的界限打破,啟示我們再次審視文化邊界,包括那些被接納和被排擠的人,以此來探討自身在這個混合整體中的位置。

我對醜陋的興趣源於藝術史、文學和殘疾這三個領域的交叉研究。我在研究「畸形」這個概念時,偶然發現在十八世紀的英格蘭利物浦,有一個名為「醜臉俱樂部」(Ugly Face Club)且鮮為人知的兄弟會。其誇張的歷史來源於「醜八怪俱樂部」(Ugly Club)這個更長遠的譜系分布於英國、美國和義大利,並傳承至後世。

可笑的是,這個俱樂部聲稱起源於亞里斯多德提出「女人是畸形的男人」這個著名論調的時期。到了十八世紀,「畸形」和「醜陋」兩個詞可以交互使用,體現了這個時期的兩個顯著特徵:畸形人成為笑柄和公開惡作劇的主角,同時又有許多人在眾人的奚落中流落街頭表演或乞討。舊時的觀念在循環往復中再次甦醒,例如「母性想像」(懷孕婦女接觸醜陋的事物會影響胎兒的形態)和外貌學(醜陋的外表反應內心的本質,也被稱為遺傳特徵)。

十九世紀,「醜陋」與「反常」混為一談,不斷引起各種各樣的社會爭議。維多利亞時期,這類表演的商業化與商品化程度日益加深,從怪胎秀到世界博覽會上的異族表演都有,甚至還出現解剖病理學博物館及其他許多機構。美國法律中有一條《醜陋法》(Ugly Laws)(或叫作《有礙觀瞻人員法令》[Unsightly Beggar Ordinances],在 1880 年代實施),該法律禁止身體畸形的人出入公共場所,使歷史上將醜陋與畸形混為一談的作法延續了一段時間。在某些城市,直到 1970 年代,這項法律仍然在法規制度中出現,直到殘疾人權利運動(Disability Rights Movement)的興起,才對其做出反抗。

縱觀歷史,醜陋的表現形式層出不窮,使這一概念複雜化且發生轉變,甚至發揮了積極作用,衝擊了既有的審美標準和社會慣例。二十世紀丹麥藝術家阿斯格.尤恩(Asger Jorn)提出:「一個時代沒有醜陋,就不存在進步。」醜陋是一種文化探索嗎?隨著時間推移,醜陋的用法混入了一些藝術人文中的相關表達和觀點之後,又向我們傳遞了怎樣的資訊?當亨利.馬諦斯(Henri Matisse)的作品於 1913 年在軍械庫展覽會(Armory Show)展出時,《紐約時報》的一位批評家指出:「首先可以說他的作品是醜陋、粗糙且狹隘的,其野蠻風格令人反感。」

而《民族報》(The Nation)報導:「就算冒著重蹈覆轍的風險,我也要堅持醜陋的表象。」這些藝術評論與 1937 年的「頹廢藝術(Entartete Kunst)」或「墮落藝術(degenerate art)」這些納粹主義的展覽有何區別呢?「墮落藝術」展中有德國最優秀的表現主義(Expressionism)作品,這些作品被集中冠以帶有輕蔑意味的標題,如「極度瘋狂」,將其「瘋狂與空虛的醜態」與「瘋子和白痴」做類比,以此針對猶太人藝術家。

由於「醜陋」及其相關詞彙已經將其觸角伸向不同的人群和習俗,使得有關自然與文化之間的對立關係變得緊張起來。中國有纏足之「美」,維多利亞時期則有破壞骨骼的塑身衣,現代舞之母伊莎朵拉.鄧肯(Isadora Duncan)曾說過芭蕾舞會把女人的身體變成一具「畸形的骨架」。法國很受歡迎的概念──「美妙的醜陋」(jolielaide)可以追溯至十八世紀。但是更多時候,「美妙」與「醜陋」是站在對立面的。

令人震驚的是,二十世紀中期美國南方的一項有名的研究顯示,美籍非洲兒童竟覺得黑色的娃娃是「醜陋的」,而白色的娃娃是「美麗的」;揭露了「隔離但平等」(separate but equal)的謬論,這也是最高法院在審理「布朗訴托皮卡教育局案」(Brown v. Board of Education)的關鍵點。

這些「醜」娃娃與漢斯.貝爾默(Hans Bellmer)的超現實主義球狀玩偶有可比性嗎?除此之外,還有最近出現的「醜娃娃玩偶」,是由大衛.霍瓦斯(David Hovarth)和金鮮瑉(Sun–min Kim)在 2001 年發明的毛絨玩具,其中包括動物形狀的玩偶和書,書名叫《醜陋宇宙的醜陋指南》(Ugly Guide to the Uglyverse),宣稱「醜陋是新型的美麗」。當電視劇《醜女貝蒂》(Ugly Betty)風靡之時,美國廣播公司(ABC)發起一場類似的運動,號召人們「勇於變醜」,就像《史瑞克音樂劇》(Shrek the Musical)的宣傳語所說:醜八怪歸來。

這些流行文化現象是如何融入醜陋譜系學歷史的?發生在這段歷史中的,有人們為「一戰」期間毀容者所進行的整形外科手術,現代心理學對「醜陋幻想症」(1987 年被正式命名為「身體畸形恐懼症」[dysmorphic disorder])的診斷,以及現代行為藝術家奧蘭(ORLAN)(在根據西方名畫中的美人形象為自己進行面部整容手術後,還是被人稱為「醜陋」)。

據估計,2005 年,美國人在整容手術上至少花費一百二十四億美元,超過包括阿爾巴尼亞和辛巴威在內的一百多個國家的國內生產總值,總人口達十億人以上。在其他眾多案例中,醜陋到底該身居何處?要講述醜陋與審美和文化影響緊密聯繫的故事,這些例子只是一個開頭。

在不同的時間地點,文化中被視為「恐怖可畏」的東西也不同。「醜陋」以現實世界為基礎而存在,卻又保持著它的概念性,模糊不清、適時而變、形態各異。醜陋同時可以為任何依附於它的事物做修飾語:醜陋藝術、醜惡天氣、醜惡行為、醜女孩。它具有關聯性,本書著重從這種關聯性展開:近距離分析各個醜陋人物,並延伸至「醜陋」群體和突破自我與他人界限的「醜惡」感受。

醜陋在強化這些分歧的同時,也模糊了這些分歧的界限。書中每一章都從不同視角提出關於醜陋的不同概念:從跳出觀察者的「視角」,轉移到依靠觀察者「本我」視覺難以呈現的方面。