只不過是個非常幼小的而還無法言語的嬰兒從這世間消失,從世界整體看來是毫無意義的失落,宛若某處森林中所掉落的一片葉子般。她只希望能盡快忘記這悄無聲息的死亡(略)

然而美霞認為有些事情是絕對不能忘的,想著想著,她開始感覺到無可名狀的怒意,絕不能就這麼過去。存活下來的我們為了履行繼續活下去的義務,假裝沒看見或者裝作已經遺忘,但事實上是不可能忘記的,無論是多麼渺小的存在,他不是給身為父母的我們帶來如此大的改變嗎?美霞的子宮已經無法想起它的機能,此外現在美霞的乳房只要回想起小文嘴巴的觸感便隱隱作痛。(略)小文從內部改變了母親美霞的身體、改變了榻榻米的氣味、昭和町泥土的觸感、草與樹葉的搖動,甚至也改變了台北空氣的成分。

時間繼續流逝並非是為了忘記小文的死,而是新的波流反覆呢喃著文彥曾經活過

──引自《太過野蠻的》

關於津島佑子的《太過野蠻的》

首先,開頭要來個隨堂問答:「津島佑子,日本文學裡提到姓津島的人,你有沒有靈光一閃地想起什麼?」不過答案暫且容我按下不表。

日本作家津島佑子於今年年初癌症逝世,在 2006 年到 2008 年間連載的《太過野蠻的》,是她用虛構的文字淘回這一段遺落在日臺航路底下的「記憶」,對日本人與臺灣人同樣彌足珍貴。為了對這樣的她表示尊重,我先把上一段那個一輩子莫名壓著津島肩頭的問題答案,留在文章最後再提。

《太過野蠻的》故事主線跟著兩位女子推動,一是於 2005 年造訪臺灣的茉莉子(莉莉),二是於 1932 年跟著丈夫來到臺灣生活的美世(美霞),兩人是未得謀面的姨甥。茉莉子年紀超過五十,曾有一子早夭,她帶著美世在臺灣生活時留下的信與日記來到臺灣,花二十天各處遊歷,依著信稿遙想美世的人生,也用自己的想像提筆寫下美世的所見所想。

《太過野蠻的》當然是個關於殖民地的故事,是關於日本與臺灣的故事,也是關於女人的故事。津島佑子用書信與日記,再加上小說式的敘述(這部分是全知作者替我們還原美世的故事,抑或純粹是茉莉子把自己投射到美世的人生中,無法說準)建構出美世在臺灣的短暫時光。

美世的故事線劇情、動機或發展相當鮮明,津島佑子用很細膩的生活瑣事、空氣聲音、蟲鳴鳥叫、地理風景(美世當年住在今之臺北青田街一帶,曾經遠足到碧潭,這些熟悉的日常地圖亦是閱讀時的一份樂趣)等細節,還原了美世在派駐「外地」的「內地人社會」裡的日子。

敘述日本鄉間長大的美世,如何抱著對新生活的期盼(「臺北,有人說是東洋的巴黎」),和與她不同格調的留法菁英戀人渡海來臺。兩個人的感情如何滋長蔓延,遭遇險阻,為各種生活的、人際(婆媳、鄰里)的衝突而消磨折損,後終於離散的過程。故事情節說單純其實很單純。相形之下茉莉子的部分則抽象多了。茉莉子旅行至臺灣的理由自始至終,都沒有說得非常明確,作者僅僅隱晦地訴說她總是唸著十幾年前意外離世的幼子。

不過,共通點也許就在這裡。同樣帶著喪子體驗的兩位女性,前往一個日本戰後集體遺忘的傷痕記憶之地,追回一份烙在女人身體裡的記憶,找回那像在山間雲霧飄渺、若有似無的臺灣雲豹一樣,想遺忘卻又不願,只能跟著時間背負在身後的──關於失去的重要之人的回憶。

津島佑子很看重「記憶」這回事,她曾遺憾地表示這段殖民的過往戰後,被封印在日本近代史底層,年輕一輩的日本人甚至從不知道日本過去也曾有過殖民地。

津島佑子擔心這會留下兩道傷痕,一是曾經待過臺灣的人、那些灣生的情緒與回憶將無處訴說;二是曾經走過那些時代的臺灣人也將同樣失去了訴說這些體驗的空間。回想去年《灣生回家》後才彷彿重新被寫入字典的「灣生」一詞,以及近年對日本時代重新檢視的風潮,這之間是耗費了多久的時光啊。

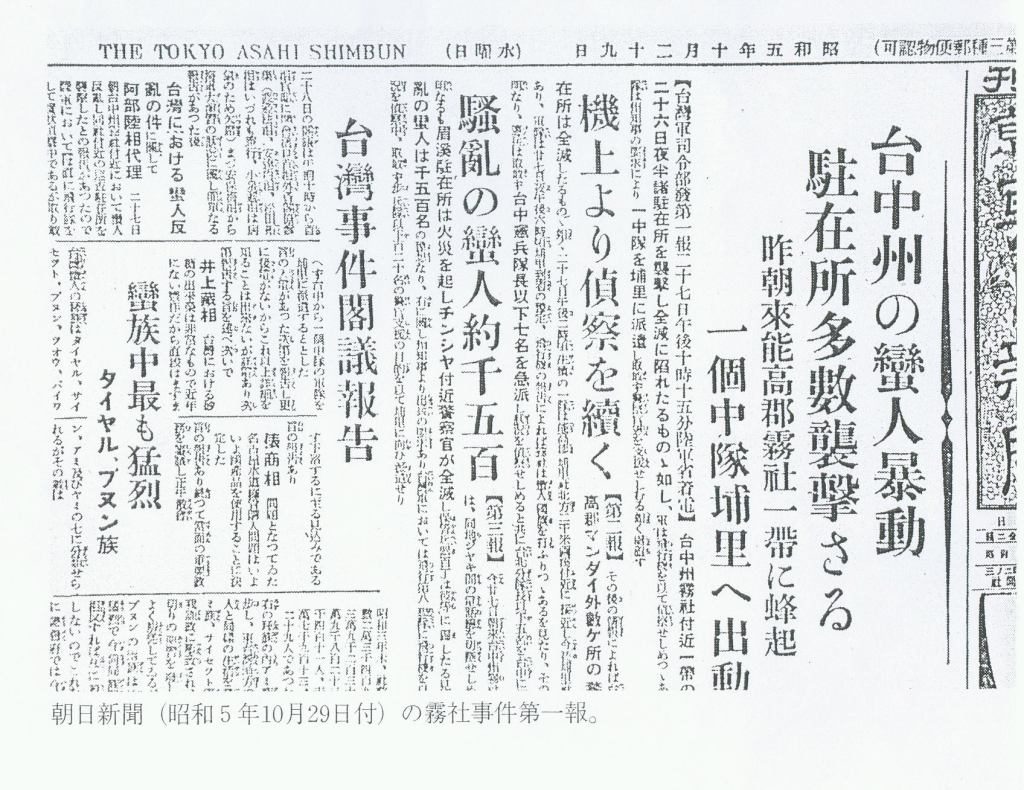

《太過野蠻的》一書與電影「賽德克巴萊」同年在臺推出譯本,野蠻與文明的對比,還有同樣提及霧社事件與殖民史的部分,也當然成為本書的推銷賣點之一。但其實在《太過野蠻的》之中,霧社事件或者原住民神話、殖民者的「野蠻」與「文明」等固然是全書主題,可是批判的力道或描繪的施力點恐怕和許多讀者的期待大有不同。

《太過野蠻的》畢竟不是描寫戰爭悲慘、殖民痛苦的歷史小說。曾經離婚、流產,徐娘半老的美世如何帶著熾烈的愛情,和不同世界的新伴侶往「外地」臺灣尋覓新生活,爾後走向破壞的婚姻與家庭才是書中主要的情節。

可是,描寫一名活在「外地」的「野蠻」女子,她的生活瑣事與迷幻的婚姻細節,難道就不能是一部「正規」的歷史小說嗎?難道不直寫戰爭慘酷,寫性寫愛寫婚姻,格局就不夠弘大嗎?在我看來,《太過野蠻的》實是從體裁上挑戰了征戰殺伐、策略權謀,滿是陽剛味道的敘事型態。津島佑子就是透過立體的、極為貼近人物內心的筆法,還原一名不夠「文明」的日本女人在臺灣這塊土地上的生活歷程。

在此同時,這段生活歷程中的大小事件與人物關係,卻比什麼都精確地點出了這段殖民時代的「野蠻」。

不論是關於權力關係或者記憶與傷痛,在《太過野蠻的》中鉅視與微觀視點總是互相關照的。小,可以是很個人的喪子之痛或者私密婚姻情事;大,則可以大至殖民歷史、戰時性暴力、性別與權力等層面。大與小,個人與國家群體彼此抽象地隱喻,這也是《太過野蠻的》相當適於共讀討論的理由之一。

津島佑子曾經提過:「從書名就能看得出來,透過這部小說,我試圖針對『野蠻』的意義自己做一番思索。『殖民地』此一狀態的野蠻、與文明做對比的野蠻、『國家』此物的野蠻、人類的『性』具有的野蠻、與戀愛或婚姻如影相隨的野蠻。事實上,人類本身,便是與『野蠻』不可剝離的存在。」

這本書並不算太好讀。

讀書會選書時創下了最少報名人數的紀錄,有書友還感嘆說「你終於選了一本沒有人有興趣的書」,也有一些人啃到一半就再也讀不下去。的確,所謂「純文學」一詞會讓你聯想到的艱澀、模糊、抽象等詞彙都在這本書出現。而太過於拘泥原文重現的學者腔翻譯,或許也幫了倒忙,讓原文明明還算平實近人的東西,變成頗為拗口的漢語。

《太過野蠻的》一書抽象、難懂、不好啃,同時也極富討論空間,吸引部分研究者專文討論。除了本文小小提及的幾點外,關於文字、表達、神話、人類學、潛意識等等概念,都能在本書找到值得討論的地方。反過來想,或許《太過野蠻的》正是一本相當適合讀書會選讀、一起討論思考的書目也說不定(畢竟這麼硬的作品,若非共讀大概也沒有什麼機會去讀了)。

不過,我想閱讀這本書的一個簡單方法,或許反而是該先暫時放下殖民、戰爭、記憶、霧社事件等等嚴肅而沈重的概念,單純地從美世的婚姻生活觀之,抱著一絲偷窺夫妻私密對話的好奇心進行閱讀,說不定反而可以獲致更多樂趣。

津島佑子用我們熟悉的臺北地圖,建構出了非常具有寫實生活氣味與歷史感的文字空間,光是這點就相當值得一讀了。

關於津島佑子:

津島佑子出生於 1947 年,東京都三鷹市,歿於 2016 年 2 月 18 日,享年 68 歲。姓津島,出生於三鷹市,yes,沒錯,她的爸爸叫津島修治,寫文章的名字是「太宰治」。

對這位跟著情人跳水自殺的文豪爸爸,津島佑子從小相當陌生,但走上作家之路的她,這一輩子不論到哪兒永遠被介紹為「太宰治的女兒」(直到訃聞皆如是)。這點似乎讓她忿忿不平,她曾說從小養大她的「家長」就只有媽媽一人,突然被說是這個誰的女兒總覺得很莫名其妙(依稀是這樣的內容)。這份父女關係如何顯現在她的文學世界裡,永遠是人們的關注標的。

津島佑子本身是個得獎無數的所謂純文學作家,但太宰治當年無比渴望的芥川賞她也僅止步於「獲提名」。津島佑子文學關注少數民族、性、戰爭、記憶、女人的內心與處境,寫北海道原住民、寫想像懷妊的女人、寫戰時士兵與當地女子留下的孩子,也對核災與東日本大地震深有感慨,作品多樣深刻,只可惜目前市面上的譯本僅有《太過野蠻的》一本。