人生問題的解決見之於這個問題的消滅──維根斯坦

西元 1946 年 10 月 25 日星期五晚上,在劍橋國王學院吉布斯大樓的 H3 研討室中,維根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)揮舞著一根撥火棒,極其不悅地加強自己語氣,要求面前的卡爾・巴柏(Karl Popper, 1902-1994)舉出一個道德原則的實際例子。卡爾・巴柏說:「不要用撥火棒威脅講者!」隨即,維根斯坦憤然丟下撥火棒,只聽「碰!」得一聲,用力摔門離去。

這是卡爾・巴柏的回憶。但是,回憶並不等同於真實。為什麼這樣說呢?因為那天晚上在場的見證者們,對於整起事件的描述,存在著巨大的歧異。有人說維根斯坦是為了舉例才拿起撥火棒;有人說維根斯坦只是把它當作指揮棒來使用;有人認為這根本不足以構成一個事件,對於維根斯坦來說,這樣的舉止,十分正常;有人則主張巴柏是在維根斯坦離開後,才說了那句話。最後這個主張,來自於彼得・季區(Peter Geach, 1916-2013)。季區認為,卡爾・巴柏在說謊。季區的妻子是伊莉莎白・安絲孔(Elizabeth Anscombe, 1919-2001),是維根斯坦的遺囑執行人之一。

為什麼短短十幾分鐘的經過,會有這麼多相互分歧的說法?那天晚上,究竟發生了什麼?他們討論了什麼問題?誰,說了什麼話,又做了什麼事?卡爾・巴柏是否真的如季區所指控的在撒謊?《維根斯坦的撥火棒》作者大衛・愛德蒙茲(David Edmonds)與約翰・艾丁諾(John Eidinow),試圖釐清真相,這一本書便圍繞著「撥火棒事件」而展開。他們要問的是:整起事件的意義究竟是什麼?無論是就哲學來看,還是對維根斯坦和巴柏兩個個人而言。

為了讓這趟探索旅程有個穩固的出發點,我們必須對於整起事件的認識,再多幾分。這是劍橋道德科學俱樂部(Cambridge Moral Science Club)的每週例行聚會──一個由哲學系教師和學生組成的團體,他們固定邀請學者發表論文,探討哲學問題。當天晚上,卡爾・巴柏即是被邀請的講者。整間研討室幾乎被塞爆,或站或坐,有老師,也有學生。現場除了主席維根斯坦、講者卡爾・巴柏之外,還有一位世界級的哲學家:伯特蘭・羅素(Bertrand Russell, 1872-1970)對了,更重要的是,這是三位哲學家唯一一次共聚一堂,也是維根斯坦和巴柏的第一次見面 。換句話說,也是最後一次 。

作者對於維根斯坦、巴柏、羅素三人之間的關係多有描繪,但是重點仍然聚焦在維根斯坦和巴柏兩個人身上。很有趣的是,維根斯坦和巴柏有著許許多多的相似之處:兩個人都出生於維也納,都是奧地利人,而且住家距離不是太遠;也都有著猶太血統,並且都對自己的猶太血統抱持負面的態度。他們接受過教師訓練,也都當過老師──維根斯坦曾經跑到奧地利的山村當小學老師,巴柏則擔任過中、小學老師。

二十世紀初期,邏輯實證主義的核心──維也納學圈(Vienna Circle)更是和他們脫不了關係。西元 1921 年出版的《邏輯哲學論》(Tractatus Logico-philosophicus)被維也納學派視為聖經,而維根斯坦在他們心中簡直扮演著神的地位。至於巴柏可以說是維也納學派的消滅者,至少他自己是這麼認為的。他在西元 1934 年出版的《研究發現的邏輯》(The Logic of Scientific Discovery)中提出著名的「否證」原則以取代維也納學派的「檢證」原則。他們同樣經歷過納粹併吞奧地利,反猶主義前所未有的高漲,致使兩個人都成為了流亡者,只是維根斯坦留在英國,巴柏則跑到遙遠的紐西蘭去當哲學講師。

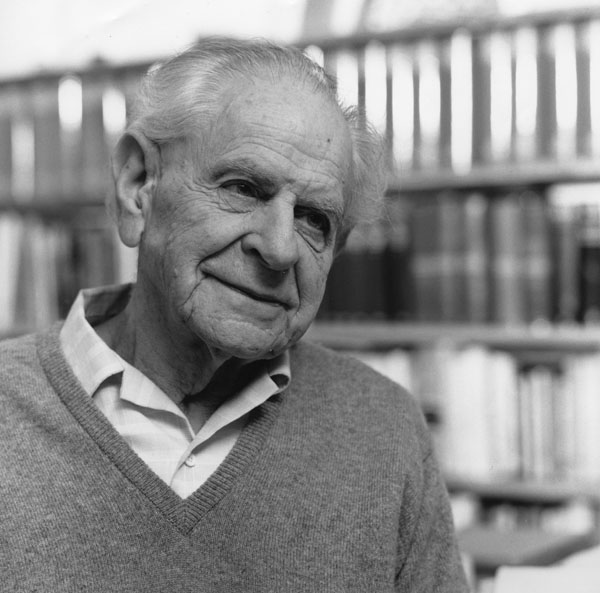

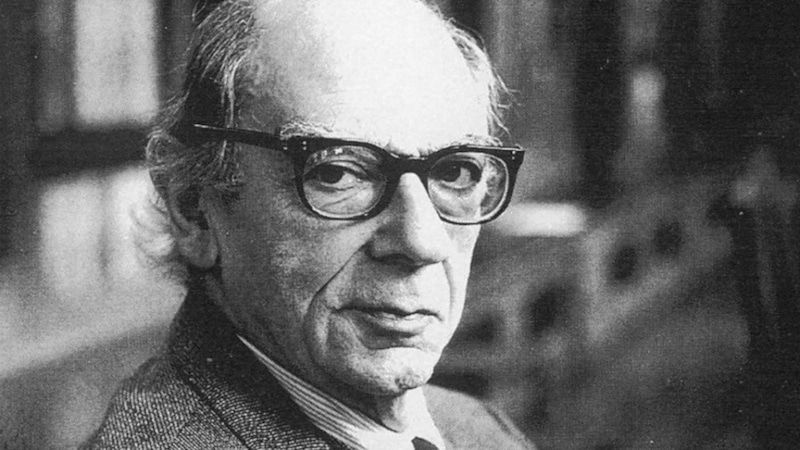

奇怪的是,由上述兩個人的生命歷程來看,他們見到彼此的可能性應該很高,尤其是和維也納學圈的關聯。然而,兩人從未碰面,直到西元 1945 年的 H3 研討室。巴柏當然知道維根斯坦是誰,維根斯坦則完全不認識巴柏。在 H3 研討室中,維根斯坦 57 歲,早在西元 1939 年接替摩爾(G. E. Moore, 1873-1958)成為哲學教授──至於,成為一位著名的哲學家那是更早的事──而且思想也已經發生轉變,不同於前期的《邏輯哲學論》。巴柏當時44歲,前一年從紐西蘭來到英國,擔任倫敦政治經濟學院的高級講師,他的代表作《開放社會及其敵人》(The Open Society and Its Enemies)也才出版不久。

好了,現在我們可以回過頭來看看之前提出的兩個問題:撥火棒事件在哲學上的意義為何?對於維根斯坦和巴柏兩個個人的意義又為何?

談到哲學上的意義,就不免要問:他們當時到底在討論什麼?引發整起事件的關鍵在於一個問題:真正的哲學問題(problem)是否存在?還是一切都只是語言上的難題(puzzle)?巴柏認為當然有真正的哲學問題,維根斯坦則宣稱一切都只不過是我們語言誤用所導致的難題。維根斯坦的思想,按照一般的說法,分為前期和後期。前期以《邏輯哲學論》為代表,後期以《哲學研究》(Philosophical Investigations)為重點。但是,前、後期的差異究竟有多大,學界議論紛紛未有定論,特別是維根斯坦自己曾經說過,只有在與他的舊思想方式之反面相對照著才能夠正確地理解《哲學研究》。然而,無論如何,維根斯坦的焦點都放在「語言」之上。

早期維根斯坦認為,語言和世界共享著相同的邏輯結構,而命題與事實相互對應,因此只要我們掌握了語言,也就掌握了世界。反過來說,世界的界限就是語言的界限,超出世界之外的事物,我們的語言便無法觸及,而任何超越語言界限的話語,都只不過是胡說(non-sense)。至於哪些是超出世界之外的事物呢?像是倫理、美學、宗教等等。留下的便是一句流傳最響,也是我認為哲學史上最令人震懾的一句話:「對於我們無法言說的事物,必須保持沉默。」──《邏輯哲學論》整本書的最後一句話。

後期維根斯坦則放棄了早期這種命題與事實清楚對應的想法,反而強調語言的社會性。他認為,我們無法精準地定義什麼是「遊戲」,各種「遊戲」都帶有家族相似性(family resemblance),也就是說具有某種複雜的相互重疊,但又不完全相同,像是一個家族裡的成員一樣,高矮胖瘦更有差異,但卻又不完全不同。在這裡,模糊取代了清晰,而語言的實際用法取代了語言的意義。但是,維根斯坦從未放棄為語言尋求界限的企圖,只是從「語言的界限」轉變成「語言的諸界限」──不同的語言有不同的界限,超出界限即是胡說。

維根斯坦認為真正的哲學問題並不存在,並致力於語言的探討以消除困惑著人們的那些虛假哲學問題。在我們眼前的只是語言上的難題,超出語言之外,既然不存在著答案,當然也沒有所謂問題。既然無法言說,也就沒有所謂答案。巴柏則完全不這麼認為,他主張既然要將意義劃分為「有意義(sense)」和「胡說」,就要提出關於意義(meaning)的理論,而這理論關乎的是一個問題,而非一個難題。他完全無法忍受維根斯坦將一切問題都歸於語言的誤用,而忽略許多急迫且重要的議題,像是他自己就憑藉著《開放社會及其敵人》一書,對極權主義發動總攻擊。

那麼,整起事件對於維根斯坦和巴柏有什麼意義呢?巴柏將這場演講,視為自己人生中的第三大勝利。在其自傳《未竟的追尋》(Unended Quest)中,他這麼說:「我承認我去劍橋,是希望激怒維根斯坦去辯護他所謂沒有真正哲學問題的觀點,並且和他就這個問題進行辯論。」哪三大勝利呢?第一次是用否證原則消滅了維也納學派,第二次是用《開放社會及其敵人》擊退了極權主義,而第三次即是成功使維根斯坦無言離場,正如此文開篇所描述的那樣。但是,大家或許都已經產生懷疑,巴柏真的勝利了嗎?換個方式問:維根斯坦真的有把這起件事當作什麼重大事件來看嗎?對於維根斯坦而言,這件事有什麼深刻的影響與意義嗎?我認為沒有。

從整本書的布局與篇幅來看,我認為作者其實是平衡地對待維根斯坦和巴柏兩位哲學家的。末章題為〈人人有獎〉,即是明證。但是,就連作者自己都不可否認地說道:「對照之下,維根斯坦的名聲在二十世紀思想家之間,卻是無人能凌駕其上。」每回,作者建構起一幅巴柏要傾力擊敗維根斯坦的圖像後,只要維根斯坦登場,就我來看,那幅圖像就頓時打了折扣。因為,用任何一般的尺度去衡量維根斯坦,都會失準。當他表現得一副蠻橫自恃時,你完全可以感受到那純粹是一種基於對真實的要求,無關乎其他任何事物──像是一般人會在乎的事物,譬如說:輸了面子掛不住。

雖然,這本書的作者意不在為維根斯坦立傳。但是,書中對於維根斯坦的刻畫卻是相當深刻而完整的。無論是維根斯坦自我毀滅的傾向、對於事物精準清晰的嚴格要求、閱讀美國偵探小說的喜好,待人真誠無禮的態度,還是那令其友人和學生又愛又懼的現象。作者在深入探討兩個人的經歷以前,也是書的前半部分,便放置了兩個章節:〈魔力〉和〈門徒〉。這兩個語詞,完全體現了維根斯坦這個人。

書中關於維根斯坦的事蹟太多,我只舉一例。西元 1929 年,維根斯坦以《邏輯哲學論》為博士論文進行答辯,主考官是羅素和摩爾。剛開始,因為彼此都認識,閒聊了一陣,直到羅素叫摩爾對維根斯坦提幾個問題。而在整場答辯的最後,維根斯坦起身走向兩位主考官,拍了拍他們的肩膀說道:「別擔心,我知道你們永遠都不會懂的。」如果,連這兩位有如此分量的哲學家都不懂,我們一般人能懂嗎?

哲學家們從維根斯坦身上汲取了不知道多少養分,但是他們真的掌握到了維根斯坦想要傳達的真正重要的事物嗎?在維根斯坦寫給一名編輯的信提到了《邏輯哲學論》的要點:「我這部著作有兩個部分:此處所呈現的內容,加上所有我尚未寫出的東西,而這第二個部分才是重要的部分。」換句話說,那些應該保持沉默的事物,才是真正重要的事物。我相信,維根斯坦自始至終都沒有放棄這個主張。我也相信,我們是能夠懂得的,只要我們站到維根斯坦的位置,進入他的世界。正如他在《邏輯哲學論》的序言寫道:「這本書也許只有那些自己已經思考過在此書中所表示的思想,或者類似的思想的人,才能理解。」

真正的哲學問題究竟存不存在?誰,又真正贏得了這場勝利?這大概也只能交由後人去評斷了。但是,整起事件體現了維根斯坦和巴柏對於這個問題的重視與熱情,而這種重視與熱情,在現在的社會中越是難見了。如今,還有多少人願意嚴肅地去看待這個世界,勇敢地挑起思想的重擔?願意為了一個許多人很可能一輩子都不會意識到的問題,拿起撥火棒,奮力揮舞呢?

:作家、插畫家、旅行家,三位女性與波斯詩集的故事29.jpg)