楔子

這幾年隨著電視劇的播放,以及通俗著作的相繼出版,宋慈(1186-1249)和《洗冤錄》開始廣為人知。在最普遍也最流行的介紹裡,《洗冤錄》被描繪成影響世界法醫學深遠、是世界現存最早的法醫學專著。之所以說「專著」,因為《洗冤錄》並非零散地記載幾件事例,而是系統闡述:從有關驗屍的法令、方法和注意事項,到各種死因的不同現象,如窒息、鈍器或銳器損傷、燒死、交通事故、中毒、疾病等等。就性質來說,《洗冤錄》是在缺乏生理學等知識、不使用解剖的情形下,依靠著觀察屍體的各種徵象來判斷死因。

《洗冤錄》確有其歷史地位,即使用現在角度來衡量,書中若干符合科學原理的地方,例如對溺水、自縊死亡屍體的描述,都還有參考價值。然而也必須承認,《洗冤錄》同樣存在著侷限與錯誤,像是說月初、月中、月底老虎咬人的部位不同,或在自縊死者腳下的土裡,能夠挖掘出「火炭」等等。不過,這些都與當時的知識背景有關,不繼續深入了解、單純用「不合科學」來否定,其實是過於武斷。

但同樣不應該因為《洗冤錄》是現存最早的法醫學專著,而且也有其意義與價值諸處,就給予過份的評價或推估。像是除了東亞地區外的「世界」,並沒有明確、直接的證據,可以證明受到《洗冤錄》的「深遠影響」。只是這牽涉到相當複雜的學術問題,在此無法談論太多。總而言之,對於《洗冤錄》不應過度貶低,也不應過譽。

其人

與《洗冤錄》的流行、產生的影響正好相反,在歷史上很長的一段時間裡,《洗冤錄》的作者宋慈其實鮮為人知,《四庫全書總目》就說「慈字惠父,始末未詳。」甚至清代許多著名學者,像是錢大昕(1728-1804)、梁玉繩等人,連他的籍貫(福建建陽)都不清楚。直到藏書家陸心源(1838-1894)檢得宋慈好友劉克莊(1187-1269)所作的墓誌銘-〈宋經略〉,並以此為基礎撰寫了宋慈的傳記,以及在後來學者們的接續研究、考證下,我們今日才能夠清楚地了解宋慈其人其事。

對於宋慈的生平,最需要注意的有兩點:第一,如同已有研究者指出的那樣,宋慈是一位「循吏」,他仕宦之初最重要的兩件功績,就是平定叛亂和盜賊起事。而在隨後的二十年間,宋慈還曾四次擔任路級主要司法機構的長官「提點刑獄」。第二,宋慈與理學關係密切。宋慈最初師事的吳雉,是朱熹(1130-1200)的高第。他後來進入太學時,又因為文章被真德秀(1178-1235)欣賞,得以受學門下。除此之外,宋慈也參與過理學家重要書籍,朱熹《資治通鑑綱目》的刊刻。

這兩點牽涉到我們對《洗冤錄》的認識。「洗冤」一詞,現在許多人往往解釋為「洗刷冤屈」、「洗除錯誤」,馬伯良(Brian E. McKnight)在將《洗冤錄》翻譯成英文時,便直譯成 The Washing Away of Wrongs,並綴上 Forensic Medicine in Thirteenth-Century China。然而,宋慈在《洗冤錄》的序文裡,則把自己的著述與醫師「討論古法」、「以施針砭」相類比,期許「則其洗冤澤物,當與起死回生同一功用矣」。「洗冤澤物」,其實是宋儒標榜的政治理想,最初被引以為表率的,正好是周敦頤(1017-1073)擔任提點刑獄時「務以洗冤澤物爲己任」的事蹟。而依照朱熹再傳弟子編著的《性理群書句解》的解釋,「洗冤澤物」就是「洗滌冤抑,惠利及物」。

也就是說,不能抽離歷史脈絡,單純地以現代的「法醫學家」概念,去探究、甚至是褒揚宋慈,再進而由此論述、評價《洗冤錄》。否則不僅無法客觀認識宋慈與《洗冤錄》,也有礙於理解中國傳統檢驗知識和制度。

其書

《洗冤錄》問世不久,便引起注意和稱讚,與宋慈生活時間有些交疊的文天祥(1236-1283),就說「近世宋氏《洗冤錄》,於檢覆為甚備」。元代也能看到已經有人援引《洗冤錄》斷案。到了明代,《洗冤錄》更可說是廣泛流行,在諸多方志中,不乏地方官員翻刻《洗冤錄》的記載,像是《杭州府志.藝文志》「諸公署鏤板」,著錄杭州府刊刻的「《洗冤錄》一卷」;《貴州通志》則記載嘉靖間廵按刊刻的「《洗冤錄》一冊」等等。

似乎在這時,翻刻《洗冤錄》用於斷案,已經成為常態。在文集一類的史料中,還能看到些細節。例如王邦瑞在陝西按察司僉事的任內,就曾因為「關內郡縣多、訟獄繁」,而《洗冤錄》「備載其法,足為繩墨」,因此「遂命郡吏刻之西安,分布諸屬」;再像是陳于王在湖廣按察司副使的任上,將律例和《洗冤錄》同時刊行,一併當作「法吏凖則」。

然而不斷翻刻,表示各地使用的版本不盡相同,判斷死因的重要參考書籍若出現歧異,便意味著審判時容易產生紛爭。(圖1)到了清代,也確實面臨這個問題,所以雍正六年(1728)時,湖北巡撫馬會伯(?-1736)就因為「《洗冤錄》相傳已久,諸家翻刻每多增刪,未能畫一」於是奏請「將《洗冤錄》送部再加校閱刊發」。刑部同意他的看法,當時便「行文各省督撫,將《洗冤錄》送部彙齊,校訂刊發」。

但沒想到,後來刑部失火,燒毀了相關資料,只好暫且延後。乾隆元年(1736),又因為開始纂修《大清律例》的關係,校閱《洗冤錄》的工作只得再次擱置。直到乾隆六年(1741),《大清律例》刻樣繕寫完畢,送武英殿刊刻時,才正式開始修訂《洗冤錄》。這項工程沒有花費太多時間,很快地在隔年便完成。這就是《律例館校正洗冤錄》。

《律例館校正洗冤錄》是以宋慈原書為主體(約佔全書內容的一半),並吸收明清兩代有關著作,重新編排與訂正補充。像是歸併相關內容,新增五項「辨生前死後」,專門論述屍體上的各個徵項,如何判斷是生前或死後造成的。

值得注意的是,《律例館校正洗冤錄》是按照雍正年間頒行《大清律》的定例,以層層下發的方式「頒行天下」的官書,同時還允許民間翻刻。而且恰好是在雍乾時期,《洗冤錄》被逐步確立為檢驗的標準知識,無論官員或者仵作,都必須閱讀學習。也就是說,當《律例館校正洗冤錄》頒發後,它的普及範圍、影響深度,恐怕超越宋慈原書。

其實,清末面臨醫學、法醫學的挑戰,以及為了解決內部諸多問題,法部通令各省設立檢驗學習所、改仵作為檢驗吏,初步接受西方知識的同時,《洗冤錄》仍是學習的「主課」,廣西法院還強調實際驗屍「須不背《洗冤錄》所載之一切法則手續。」即使民國開始推行法醫學、建設法醫制度,但由諸多因素限制,《洗冤錄》在司法體系內仍占據著一席之地。直到1949年後,《洗冤錄》才完全退出現實的舞台。

順帶一提《洗冤錄》的書名問題。按照宋慈序文,正確的書名應該是《洗冤集錄》,不過元明兩朝就已普遍將《洗冤集錄》省稱作《洗冤錄》了。然而《律例館校正洗冤錄》往往也省稱作《洗冤錄》,因此便產生將宋慈原書,與《律例館校正洗冤錄》相互混淆的問題。但是,除非時間明確,抑或能從引文判斷,否則很難確認文獻中的「洗冤錄」,究竟是宋慈原書,還是《律例館校正洗冤錄》。這是閱讀清代以後有關《洗冤錄》的文獻時,非常麻煩的問題。

其讀與其用

在《洗冤錄》廣泛流行的明代,已有人提點閱讀《洗冤錄》的必要,以及應有的態度。其中最重要的,就是要保持「神而明之,難以盡泥」的原則,即依照臨場各種狀況進行判斷,不能完全拘泥書中的記載。但這個原則在清代出現一個問題:如何面對具有官書權威的《律例館校正洗冤錄》?

現在研究者討論時,對《律例館校正洗冤錄》最常見的批評之一,就是官書的權威導致檢驗知識的標準化,排除了書中記載以外的「異例」,從而阻礙檢驗知識的發展。這種實例數不勝數,著實是無法否認的問題,而光緒8 年《申報》報導的浙江「滴血疑獄」一案,可說是相當生動的例子。

貪圖廟產的地痞無賴串通流娼,誣陷古剎住持與流娼通姦生子,縣令在訊問數次後,「即取《洗冤錄》繙閱,命以茶甌注水,割僧與嬰指滴血,甌小血聚」,當縣令要依照滴血驗親的結果定罪時:

僧之徒十數輩疑莫釋,遂兩兩用茶甌盛水,如法割指,滴血皆聚。又以鷄、鴨試,亦然。因羣赴縣為僧呼冤,令斥逐之,不肯去,(庫書某)甲乃以黃袱捧欽定《洗冤錄》鄭重示僧衆,且禁不得上控取禍。僧眾懼,始各伸舌念佛而散。

用黃袱捧著「欽定《洗冤錄》」的鄭重宣示,顯然遠比僧人們「實驗」所得證據更是有力。

不過,這不是絕對的現象,在《律例館校正洗冤錄》頒行後,仍有人秉持著「神而明之」的原則。例如名幕汪輝祖(1730-1807)總結經驗時,先列舉「《錄》所未備,余俱經見」的各類自縊死後,強調重點「全在驗時察訊形勢。」張雲璈(1747-1829)也說《洗冤錄》雖是「金科玉律」,「亦須神而明之,難以盡泥。」而且,連國家中央都曾宣示這類的原則。

乾隆三十五年(1770),由於安徽按察使增福的奏請,刑部製作了「檢骨圖格」,交由律例館刊刻印刷後頒行各省。但為人忽略的是,增福除了奏請頒發檢骨圖格外,同時間還提出續修《洗冤錄》的要求:「從前辦過各省檢驗疑難命案,有《洗冤錄》中所未開載者,續纂入《洗冤錄》內」。不過,刑部認為,造成疑難案件的主因是「人弊而非法弊」,之前平日便會將疑難案件發抄各省,就是要「問刑衙門識情偽之無窮,知審斷之當慎。」如果都要續修纂入《洗冤錄》,「不但案牘浩繁,且致有掛一漏萬之弊。」因此回絕了增福的要求。

「識情偽之無窮,知審斷之當慎」,已隱含著「神而明之」的原則;續修增補雖有「掛一漏萬之弊」,然而換個角度、平日就留意疑難案件,也不失為閱讀《洗冤錄》之餘,增進檢驗知識、經驗的方式。

刑部雖然沒有續修,但由《律例館校正洗冤錄》衍生出的《洗冤錄集證》,最大的特色就是不怕掛一漏萬,徵引各類案件當作補充說明。而且在比較晚期的版本裡,還加入了仵作直接指斥《洗冤錄》不正確的案件。不僅是官員,連一般刻板印象中毫無知識、喜歡收賄造假的仵作,都可以做到不拘泥《洗冤錄》的原則。

便利

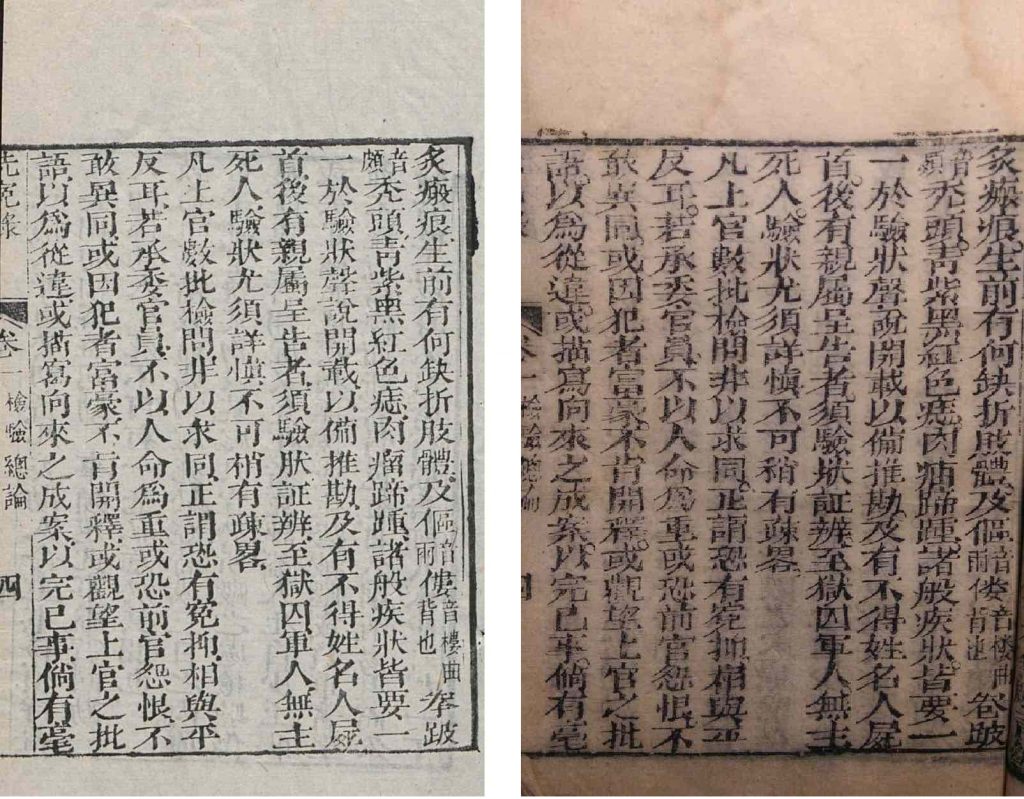

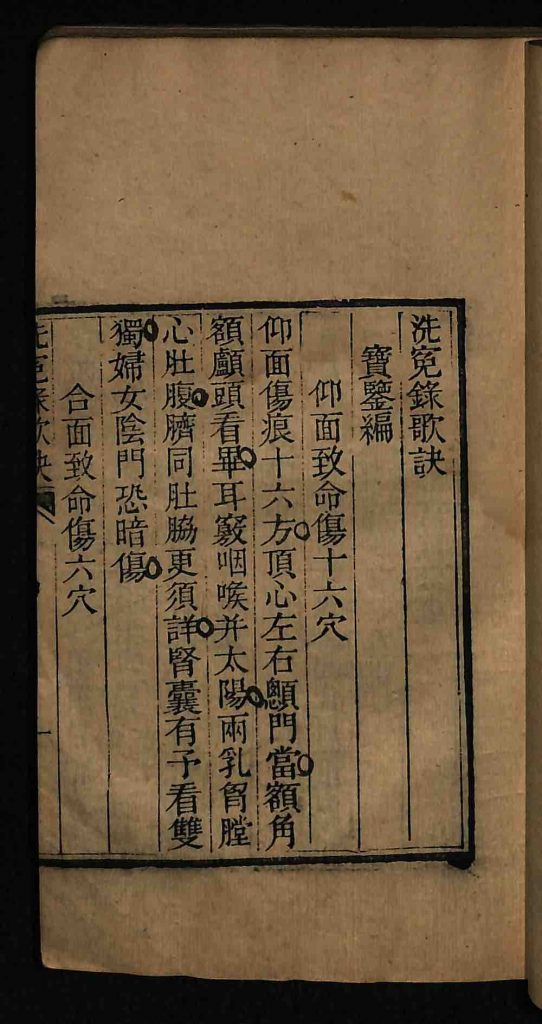

除了原則提點、內容補充,為了能更便利地閱讀、理解《洗冤錄》,也衍生出一些文本。像是讓初任官員能「略一過目,今日下車,明日平反,操之已有餘裕」,清人王聿堂所編纂的「不過數頁」的節要本《洗冤錄節要》;或者幫助「熟誦而默記」的口訣(圖2)、一目了然的表格(圖3)等等。

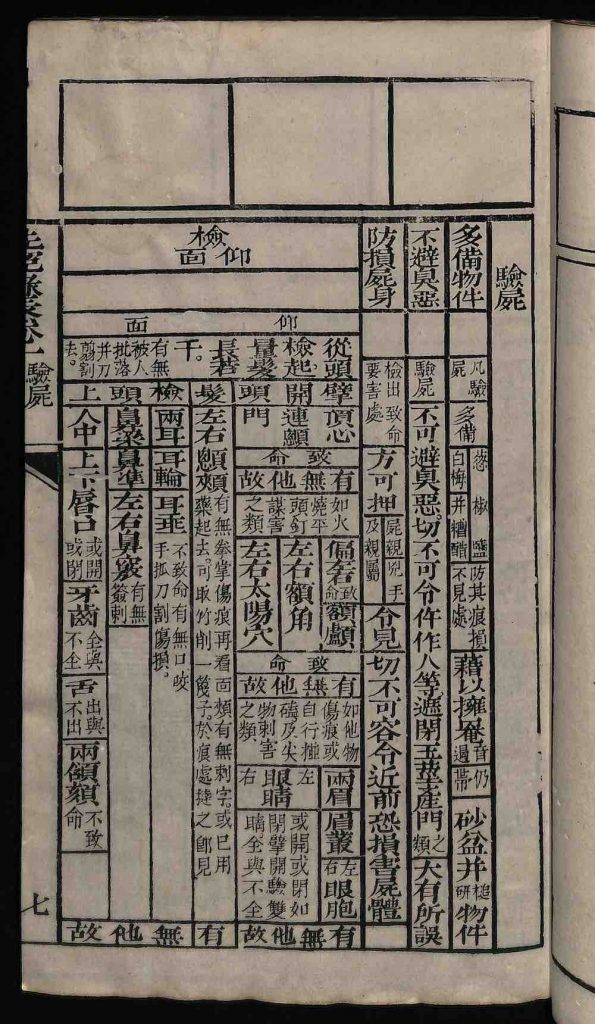

甚至,還出現便於攜帶的巾箱本。例如乾隆二十九年(1764),澄海縣知縣金廷烈將《律例館校正洗冤錄》「縮本付梓,貽諸同志,取便巾箱」;乾隆四十九年(1784)曾任朔州知州的陳明善,把「謹遵欽定刊本,校錄袖珍……以便程途攜帶」。陳明善刊刻的《洗冤錄》,大小約略等於一部手機,確實是方便隨身攜帶。(圖4)

結論

使用電腦、手機等介面閱讀久了,開始讓人覺得書是既虛幻又真實的東西,因為它雖然可以觸摸、能夠讀,但又只是堆砌在螢幕彼端的文字。固然從古至今,隨著載體不斷轉換,閱讀習慣也跟著改變,看到文字而不實際「捧讀」,似乎也沒有多大不同。現當代的出版品或許如此。

閱讀一部書,「內容」或者說「文字」,確實相當重要。但在閱讀古籍時,除了書內的文字,書外的作者、流傳過程,古人的理解和運用,乃至書籍本身的物質形式,都能幫助我們更好地「讀懂」它。對古籍來說,書內書外合起來,才是一部完整的書。

古籍不好讀,要實際接觸到一部古籍也不容易,有時還有很多限制。然而,古籍的書裡書外保存了許許多多的訊息,愈深入挖掘,愈會發現其中甚是有趣。

(本文作者為國立清華大學歷史學研究所博士班研究生)

- 賈靜濤,《中國古代法醫學史》,北京:群眾出版社,1984。

- 廖育群,〈宋慈與中國古代司法檢驗體系評說〉,《自然科學史研究》1995 年第14 卷第4 期,頁374-389。

- 陳重方,〈《洗冤錄》在清代的流傳、閱讀與應用〉,《法制史研究》(臺北:中國法制史學會、中央研究院歷史語言研究所,2014),第25期,頁37-94。