臺灣印象

我對臺灣充滿許多感情,有些意見也許不怎麼客觀。我老伴不願意離開臺灣,我也想留下來了。我第一次來臺灣,是2000年時應中研院史語所之邀,並在臺大兼了一次課。那次授課也留下了點影響,就是刺激了一位女同學開始學習吐火羅語。她今年博士論文應可順利答辯,如此的話,她就是臺灣第一位學習死語言有成的學者了。

我沒去過新加坡,而在香港待過幾個月,在城市大學開了兩門課。香港在英國統治下, 法治觀念建立起來了。那裡的人際關係,可以說有一個遊戲規則,強調自我約束,法制觀念良好。從這個意義上來講,香港有秩序,有說理講理的地方,也有相互無 形的監督,這點比較好。

不過一旦和臺灣相比,人情間的相互關照,我覺得香港比不上臺灣。香港有很多人過得有錢有閒,但缺乏人際間那種關懷和熱誠。我的一個想法是,臺灣人的熱情與可愛,和臺灣基層中有法鼓系、佛光山系、慈濟等組織,有很大的關係。這些組織在陶冶百姓、勸人向善做慈悲等方面,做出了很大努力,也影響到臺灣人的特性。總的來說,我對臺灣寄予很大希望。

拿國家劃界,也許是人類最終走向大同的一個過程罷了。看看現在世界,蘇聯瓦解後, 東歐、中亞各國紛紛獨立,以西歐為主的國家反而要聯合起來。聯合是肯定有利的,所以過去的歐共體、現在的歐盟越擴越大。主權概念是歷史的過程,國家、國界 也都是歷史的過程。很多東西放在全球不同文化、不同政治發展程度來看的話,自然就有不同訴求。這種訴求可以辯論,但也要抱持基本的尊重。

這可以說是未來的一個展望。而華人世界呢?

我認為本地青年學子將來學成後,未必要在臺灣教書。將來大陸若真有一天政權性質有 所轉變,她絕對迫切需要人才。有人認為臺灣亂,但這實在是一種活力的表現。臺灣經過政治改革後,在華人的幾個世界裡,可以說是最「先進」、主客觀條件最完備。未來若說要承繼、發揚中華文化,臺灣一定是最重要的基地。所以我對臺灣寄予很大希望。

如果我身體狀況許可,各方面條件又能配合,我很樂意在臺灣大學繼續兼課。當然,前提是要考量身體情況,畢竟我已經78歲了,不得不慎重些。

張教授在台大的課程結束後,改任教於政治大學,雖然高齡85歲,仍持續著教育的工作。

我和我老伴都很喜歡在臺灣的生活。跟法國相比,在這裡過得可以說是優裕得多。而且臺灣物產多,又多是自產,不像香港要依賴進口。臺灣飲食文化也很豐富,臺東有許多美食,臺南又有不同的一批美食。這裡的人非常熱情。我跟我老伴受成功大學中文系、東華大學中文系朋友的招待,以及清華大學、中正大學、嘉義大學歷史 系的邀請,一同到了新竹、嘉義、臺南、臺東等地,也去了野柳、阿里山、太魯閣等景點。來到臺灣後,事情、約會不斷,平常稍微清閒時,我們最喜歡的便是和年輕朋友來往或通通電話,這一點無論身處法國、美國或日本,也都是如此。

未來展望

這學期(2009)臺大的課程結束後,6月底我會先回法國一趟,一方面處理那邊的一些事,一方面也是想避避臺灣的暑氣。回到法國後,我也會繼續與當地的一位華裔社會學家合作,分別從歷史學與社會學的觀點,整理翻譯沙畹(Edouard Chavannes)的著作。一來做為答謝臺灣大學人文社會高等研究院聘我為講座教授的一份學術成果,二來也想提供學界一個更深入認識、評價海外漢學的管道。

8月底回到臺灣,我會在政大歷史系為大學部同學和研究生各開一門課。這兩門課基本上重複我在臺大的課程,也就是一個學期講中西文化交流,一個學期講海外漢學。哪門課給研究生、哪門給大學部同學,現在還不確定。重複的好處是,我可以稍稍節省體力,也有助於改善整個課程設計,無論架構或內容都可以進一步提升。

政大的課程,以大學部來說,我希望能帶給政大的同學一些啟發。不僅著眼於實際的具 體知識,更要引領大家一條治學的路子,讓他們看到這個領域的前景。方法和思考的啟發與訓練,也是我想帶給他們的。這樣的話,儘管將來不治歷史,對大家還是 有好處。

以上說的,哪怕只能帶給班上百分之十、甚至百分之五的同學一些啟發,我想我晚年到大學本科授課的目的也算達成了。對研究所的學生,我則會要求大家 多翻閱期刊雜誌,早點設想學期報告的課題,師生間便可以有更多互動交流討論問題的機會。

再下一步,我想做的是整理出幾本書。前面已經提到,我打算整理翻譯沙畹的著作。我到政大開的課,基本上與臺大的兩門課重複,但我想提高課程的水平,並做出讀本之類的著作,做為這個專業的兩本入門書。除了這三部書,我還打算出版回憶錄。

我們那一代的經歷,現在的人也許很難體會,我想透過回憶錄,留下一些應當被記住的事。我在臺灣做過好幾次演講,演講最大的難處在於時間有限,如果時間拉長,每次演講便可以周全許多。講詞內容都存在電腦裡了,但要把敘述文字、圖片以及註腳等鎔鑄在一起,還是挺費功夫的。

我希望這些內容,可以整理成一篇篇專 論,每篇文章都能把該課題的既有成果和研究現況加以結合,提供讀者一個綜合性的認識。這是日後的一個努力方向,如果能得到年輕朋友的幫助,進度也許可以快 些。

勸勉青年朋友

對有志於史學研究的同學,不管個人遇到什麼不愉快,在我看來,都還不是致命的問題。年輕朋友一定要知道,順境對自己未必有利。我身處逆境後,也覺得逆境不全是壞事。當然,有時無妄之災、有時逆境的代價太大,那另當別論。但人生不如意 事十有八九,挫折毋寧說是正常的現象。年輕朋友不管將來打算從事什麼,至少在唸書階段,一定要勵志向上。遇到一些挫折,要把挫折認為是鍛鍊的機遇。唸書則 要講求方法、講求效率。

現在要我們從口袋裡扔出十元、二十元,我們絕對不願意。可是一小時、兩小時的時間,要浪費掉卻很容易。實際上,這些時間不是比十 元、二十元重要得多嗎?所以我主張,同學該鍛鍊就鍛鍊,該玩便玩,玩的時候特別要放鬆的玩,但玩完後一定得振作起來。做正經事時,如生出各種欲望,便要試著約束自己。許多美國人幹起活來,我們常說是工作狂(workaholic),他們是拚了命在做的。這一點,臺灣孩子的拚勁就不如美國了,大家可以多思考 這個問題。

作者後記:

這次訪談及文稿最終得以趕在張廣達老師臺大聘期結束前完成,李文良老師的督促功不可沒;在構思訪談內容及訪談過程中,好友王一樵、蔡松翰等人提供諸 多協助,在此一併致謝。筆者有幸擔任張廣達老師在臺大期間的課程助理,從老師的學養、風采及謙和溫厚的態度受益無窮。謹以這份文稿,紀念一段師生因緣,並為老師在臺灣的足跡心影留下一份見證。(2009)

本文原載於〈台大歷史系學術通訊〉第三期(2009.5)〈溝通世界的文化傳譯者──張廣達教授訪談記事〉,經作者同意轉載。

編輯部的話:

今年(2015)是張廣達教授的八十五歲大壽,從2008年中研院授予院士榮譽之後,張教授伉儷隨即來臺,七年以來,持續不斷地開授課程,無私地教育著所有來求學的大學生、研究生與社會人士,從無差別。但凡是對學生有益的事,老師都盡可能地成全、提攜,許多在台灣學界並不熟悉的資料、從沒聽過的研究,老師也都不藏私,對學者、對學術的評論,也都持平以對,做出公正而客觀的評論。

每一個學生,在老師與師母眼中,都是獨一無二的寶貝。即便我們對自己的學術成績有愧,但是老師與師母卻總是比我們更有信心,他們口中只有勸勉與造就人的話語。不過,大是大非,他們卻絕不模糊,在他們的青年時代,多次遭受來自共產黨的無情打擊,在人生中最燦爛的時候,不得不沉潛,不得不承擔沉重的勞動,也目睹過無數的慘劇。

好不容易熬到中年時,老師終於得到遲來的轉機,可以回到北大教學,但是當1989年天安門事件爆發時,老師在師母的支持下,毅然決然地前往天安門聲援他的學生們,卻也因此離開故土,於世界各國講學的過程中,老師雖可輕易地以學術的成就取得歐美各國的國籍,卻始終婉拒,直到近年落籍臺灣,實為臺灣之福。

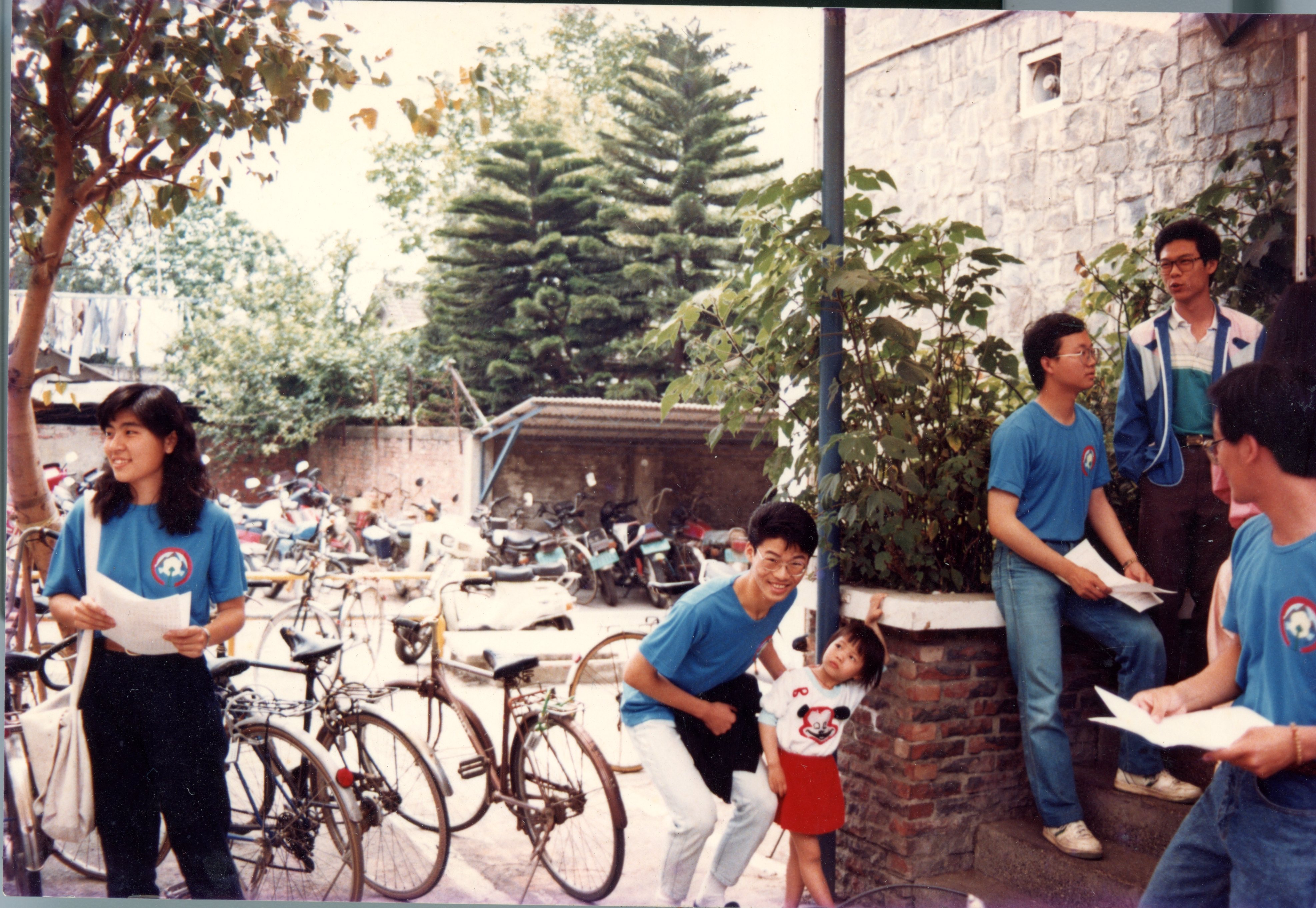

早在北京大學教學時,老師就以推著腳踏車在路邊和學生談論學術出名,來到臺灣後,這樣的作風也未改變。在臺大時,老師從不勞煩旁人開車接送,自己背著裝滿書的沉重背包,騎著腳踏車去上課(噌噌噌騎得飛快),下課時,與學生們一起推著車論學。到政大之後,山坡太陡,騎車不方便了,老師便靜靜地排在校巴行列的尾端,當然,偶爾也會目擊老師追著校巴,總令人擔心他的膝蓋安全。

一般來說,八十五歲是頤養天年、坐在家門口曬曬太陽閒磕牙的年紀,但是每回與老師相見,他總有做不完的研究、讀不完的書與做不完的計畫,好像《海賊王》裡說的:要航向偉大的航道!

我們曾經跟老師說:「老師,阿拉伯文好難呢......」,而老師慈祥地微笑著,一面誇獎我們注意到了中東的史料(好慚愧),一面誠懇地勸勉著說:「是不容易,不過你們還年輕,花個十年慢慢努力,一定會有成果的。」(呃.......)

若是旁人看來,老師的回答實在太不實際,但是老師絕對不是說說而已!因為他自己對各種語言材料的掌握,就是每日刻苦努力、持續不斷的結果。在影片中,能以流暢的法文在法國的最高學術單位發表論文,絕非偶然,而是老師在1989年離開中國後刻苦練習的成果,當時老師已然年近六旬。在薛涌教授的回憶中,老師年近七十、前往耶魯講學時,還堅持學習了艱深困難的梵文,年輕的學生中途退出了,他老人家卻一直堅守到最後。(只能跪了......)

許多人都說:「我年輕時想學_____,現在老了,沒辦法了。」但是在張老師身上,我們確實看見只要有心、沒有學不成的事,雖是八十五歲的高齡,老師心中卻似乎一直有一個十五歲的少年,隨時都要背起包包出去冒險、繼續學習。

許多人也說:「這是個沒有大師的年代。」但是在張老師身上,我們真正看見了大師的風範與高潔的品格,雖然經歷了這麼多打擊,老師與師母從不抱怨、只有感謝和惜福。

2009年五月,當傅揚這篇文章寫成不久,我們得知了老師的生日,於是施了個「調虎離山」之計,找人去休息室拖住老師,而教室裡的同學們開始佈置,等老師走進來後,看見這個生日驚喜十分高興,但是在老師許下生日願望時,卻仍然無私,他把自己的願望用來祝福學生們,並希望在未來能夠與師母一起把回憶錄完成,以告慰於反右運動、文革......等政治鬥爭中喪生的學者們的在天之靈。

在那天,我們明白了一件事,眼前這個白髮蒼蒼的背影,是一座足以代表史學家風骨的高山。

獻給敬愛的張廣達教授與徐庭云教授

敬祝二位福如太平洋、壽比聖母峰!

本文作者為劍橋大學東亞系博士生