前進南方的臺灣人

戰時前進南方的臺灣人大抵可分為軍人與軍夫(軍屬)兩大類。臺灣人作為殖民地人民,在 1945 年實施全面徵兵制之前,軍人皆屬「志願兵」,如陸軍特別志願兵、海軍特別志願兵、高砂族陸軍特別志願兵等。然而絕大多數赴戰場的臺灣人是軍夫(軍屬)。總督府依據軍方不同需求而協助募集,因此名目眾多,包括農業義勇團、特設勞務奉公團、高砂義勇隊、臺灣特設勤勞團、拓南工業戰士、看護助手、瘧疾防遏技術員、俘虜監督等等。不管是何種名義,身分原都屬於「軍夫」,直到 1943 年 7 月 31 日,日本陸軍省才通告「高砂義勇隊、臺灣特設勞務奉公團、臺灣特設勤勞團、臺灣特設農業團」以及準此之「奉公團」所屬之臺灣人軍夫,其身分雖為「傭人」,但是一般可視為軍屬處理。這個通告放寬了「軍屬」的界定,除了原本軍隊的雇員、文職人員等外,各種「傭人」身分的也被認定為「軍屬」。

人數最多的是「臺灣特設勤勞團」,用以供應日軍南方作戰範圍擴大所需的勞力。「臺灣特設勤勞團」共派出 30 回,絕大多數派往新幾內亞及其附近各島。每團人數約在千人上下,除建設機場外,部分派出的勤勞團也進入野戰貨物廠、野戰兵器廠、野戰自動車廠、工兵部隊、船隻碇舶場、野戰船舶場等區域工作。

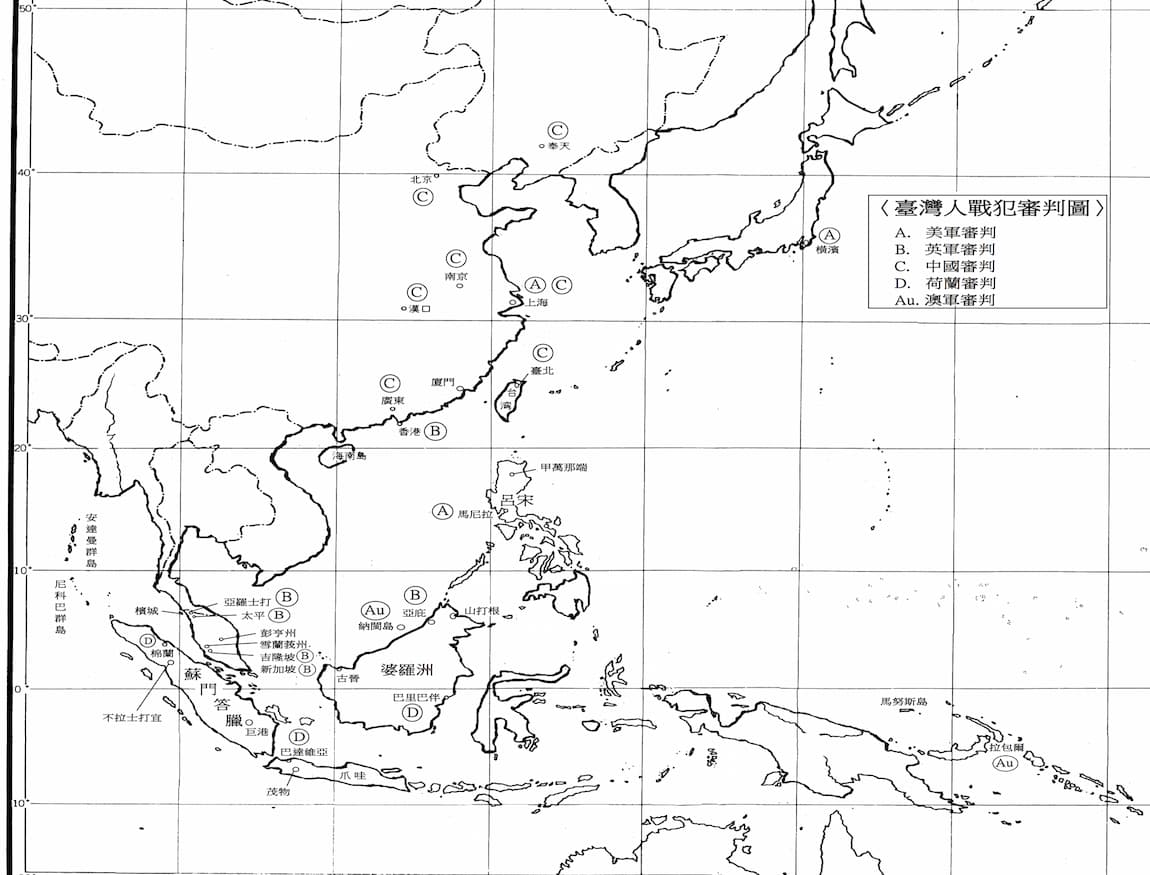

臺灣人戰犯審判圖(Source: 鍾淑敏)

擔任俘虜監視員的臺灣人

軍夫之中擔任看管戰俘的「俘虜監督」,是任務特殊的一群人。太平洋戰爭爆發後,為了因應被集中在華中地區俘虜收容所(實為收容民間人士的「抑留所」)的英、美等國人士之管理需要,軍方委託皇民奉公會募集監督員。1942 年 5 月,皇民奉公會再次募集監視員 850 名,身分是軍屬,待遇比照雇傭人員。經由前後兩次募集,有千名以上的臺灣人以監視員的身分被派往華中、海南島、香港、菲律賓、北婆羅洲等地。他們僅接受極短暫的訓練,約 600 人在湖口受訓後前往菲律賓,約 200 人在白河受訓後前往北婆羅洲。到婆羅洲者全部更改為日本姓名,分成古晉(Kuching)組及山打根(Sandakan)組,分別監視此二中心與鄰近的戰俘收容所及抑留所。

為監督俘虜,監視員也配備槍枝彈藥等,裝扮與日軍幾乎無異,只是配戴軍人階級章處,由表示俘虜收容所的「フ」字胸章取代而已。他們的身分雖為俘虜監視員,但是既受射擊及刺刀劍術訓練,同時也參與征討游擊隊的任務;顯示在戰區,監視員雖為軍屬,但某些時候也被利用為戰鬥部隊,也有慘重傷亡。菲律賓與婆羅洲的監視員所遭遇的情況類似,但是戰後結果大不同。

1943 年 9 月起,日軍自新加坡移入約 1,800 名澳軍俘虜與 700 名英軍俘虜,至婆羅洲東北的山打根修築機場。山打根組的主要任務是監督俘虜修築飛機場,而古晉組所從事之勞動,則為採伐木材、古晉飛機場之擴建、造船所整備工事、修築通往水銀礦山的道路工事、挖掘溝渠、除雜草等工作。沒有接受過如何擔任監督的一群人,不懂關於俘虜待遇的國際法,在日軍體罰教育的短暫訓練後,便得面對高個子的英澳美軍等未戰死而「投降」的俘虜,在第一線面對面的近距離接觸下,時常處於緊繃的情勢。

除了戰俘外,婆羅洲也將民間人士 653 人集中在砂勞越的古晉,在拘押軍人的戰俘營旁設立民間人士的集中營,這裡拘押的主要是政府官員及傳教士或修女等教會相關人士。婆羅洲俘虜收容所由留學美國、被視為具有人道精神的菅辰次上校擔任所長,但這位退役軍人首長,也不得不在統帥作戰的戰鬥部隊要求下,執行違背人道精神之任務。連職司管理收容所的最高首長尚且如此,最底層的臺灣人監視員更沒有選擇的可能性;於是不管在山打根或是古晉,當上級命令其解決俘虜時,監視員們也只能聽命行事了。

.jpg)

婆羅洲俘虜收容所本所第一分遣所(Source: 鍾淑敏)

戰後臺灣人的命運

二戰後,至少有 173 名臺灣人因為戰爭時的犯罪行為而遭到中、英、荷、澳、美五國軍事法庭判刑,有 21 名為死刑,其中以澳洲審判的人數最多,有 87 名監視員因殺人、虐待事件判處有罪,甚至有 4 人死刑。

遭澳洲軍事法庭判刑的臺灣人,被控訴的主要罪行有 4 項,包含砂勞越油田美里(Miri)附近的殺俘案、古晉俘虜收容所虐俘案、山打根俘虜收容所虐俘殺俘案,以及沙巴神山下蘭腦(Ranau)附近的殺俘案。除了美里殺俘案外,其餘都是山打根組的犯行。俘虜們在長期飢餓的情況下被迫過度勞動,身體本已相當羸弱,加上 1945 年 1 月起,日軍預測盟軍將反攻上陸,將山打根戰俘營遷移到內陸的蘭腦附近,強迫虛弱的戰俘徒步行走,即所謂的「死亡行軍(Death March)」,使原先收容的 2 千多名俘虜幾近全滅,僅有 6 名脫逃的澳洲人奇蹟式地獲救,造成俘虜存活率不到 1% 的人間慘劇。

山打根戰俘營遺址(Source: 鍾淑敏)

澳軍審判另一重點區是拉包爾,該地原是日本第八方面軍司令部所在,日軍在此部署強大兵力,糧食供應需求迫切,拉包爾也因此成為臺灣軍夫重要的派遣地。其中有派至「第二十六貨物廠」的「臺灣特設勞務奉公團」員,奉命帶領約 1,600 名中國人俘虜等,擔負糧食、被服、日常用品等後勤供應任務。這些俘虜主要來自南京老虎橋江蘇第一監獄,包括死守「四行倉庫」的 36 名官兵。由於環境惡劣,飢餓又強迫勞動,俘虜傷亡慘重,導致戰後有 7 名奉公團團員因殺害中國人俘虜等罪行而被判死刑。

中華民國審判大略可區分為三類,第一類是在各地軍事法庭對於戰爭犯罪的審理;第二類是對於在福建的臺灣人,因為臺灣人不適用「漢奸」審判條例,因此轉為戰犯審判;第三類是在臺灣的軍事法庭審判。依據國防部軍法處的資料,臺灣人戰犯死刑 5 名、無期徒刑 2 名、有期徒刑 51 名,總數 58 人,這個數字高於日本厚生勞動省(日本厚生労働省)統計的 41 人。

英國在香港、新加坡、檳城、婆羅洲的亞庇等 10 處設置軍事法庭,臺灣人被判刑者多達 26 名,甚至有 6 名死刑。其中在馬來半島的臺灣人戰犯,身分幾乎都是憲兵隊、警察局通譯,被指控拷問人民致死、虐殺住民等罪行。由於馬來、新加坡等地日軍肅清的對象多為福建、廣東系華僑,而臺灣人擔任通譯協助偵察、審訊,待戰後清算虐殺華僑事件時,臺灣人也因之遭到起訴。在這些人之中,有些是戰時被徵召前往者,有些則早已定居在該處,如在檳城的楊樹木、許玉葉。「鍾靈中學」師生 46 人遇害事件中,與當地華人結婚、在檳城市立樂團中吹奏單簧管的楊樹木,以及與開業醫同往檳城的許玉葉都被牽連。許玉葉雖然幸運的躲過英軍審判,但 1947 年在基隆一上岸即被基隆港務局警察逮捕,送至警備司令部軍事法庭審判,被控以「共同濫用集體拘捕罪」,由臺北軍事法庭判刑 10 年。

荷蘭在印尼爪哇的巴達維亞(雅加達)等 12 處開設軍事法庭,有 7 名臺灣人有罪,其中 5 名是憲兵隊通譯。至於美國方面,儘管在菲律賓的美軍戰俘處境悲慘,但遭到美軍判刑的臺灣人僅有 4 名。整體來說,盟軍對 BC 級戰犯的審判中,俘虜收容所關係者所佔的比重為總起訴件數的 16 %、總起訴人員的 17%、有罪者的 27%、死刑人數的 11%。以個別地區而言,美軍法庭中關於俘虜之處置問題,起訴件數達 237 件,遭起訴人員有 512 人,有罪者 157 人,死刑 34 人,可知俘虜收容所關係者遭審判的情形。就此而言,美軍審判對臺灣人似乎相當「寬大」。

對於戰後審判,一直存在著戰勝國的報復之說。臺灣人戰俘對於澳洲的審判,留下了不信任的傳說。如前述 7 名「第二十六貨物廠臺灣特設勞務奉公團」團員,因同案被判死,並且已經過澳洲本國確認要執行的刑罰,結果 2 人執行,5 人史無前例的暫緩執行,並且再度審理,對其他死刑囚造成極大的衝擊。

在各國受刑的戰犯們,之後分別送返日本巢鴨監獄繼續服刑,舊殖民地出身的臺、韓人的服刑期限不因為戰爭結束、失去日本人身分而縮減,然而,他們卻因失去日本人身分而無法享有日本政府對於日本人戰犯的補償,僅獲得象徵性的慰問金,隨著時間風化。時至今日,這群臺灣人當年遭遇了哪些劫難,仍有待後人拾起片段,一點一滴拼湊出事情的全貌。

《觀・臺灣》第 65 期《二戰✕漂流》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!

2月23日,《臺灣日日新報》對轟炸事件的報導。.jpg)