蔗農是臺灣殖民「統治」的經濟中心問題。—矢內原忠雄,《日本帝國主義下的臺灣》

1927 年臺灣農民組合活躍各地演講、成立支部推進農民運動時,東京帝國大學教授矢內原忠雄從 3 月底到 4 月在臺灣實地調查,足跡遍布各地,參觀工廠、農場、學校、原住民部落等,受邀到各地演講時鼓吹臺灣民族自決,而遭日本警察臨監。他也出席旁聽二林蔗農事件在臺北高等法院二審,日本勞農黨幹部麻生久、布施辰治、古屋貞雄等在法庭上為李應章與 30 名二林鄉親跟檢察官熱辯。之後,矢內原忠雄回到日本,發表數篇專文分析日本在臺灣的殖民統治,而後出版為經典著作《帝國主義下的臺灣》,書中直指蔗農是臺灣殖民地經濟的核心:「日本帝國主義下的臺灣史,是以糖業為中心所見臺灣的帝國主義發展史;同時也是以臺灣糖業為中心所顯現,日本資本主義發展史」,評價「二林蔗農事件」是臺灣史上第一次現代農民運動。

蔗農,是二林蔗農事件的主角,催燃 1920 年代臺灣農民運動。

.jpg)

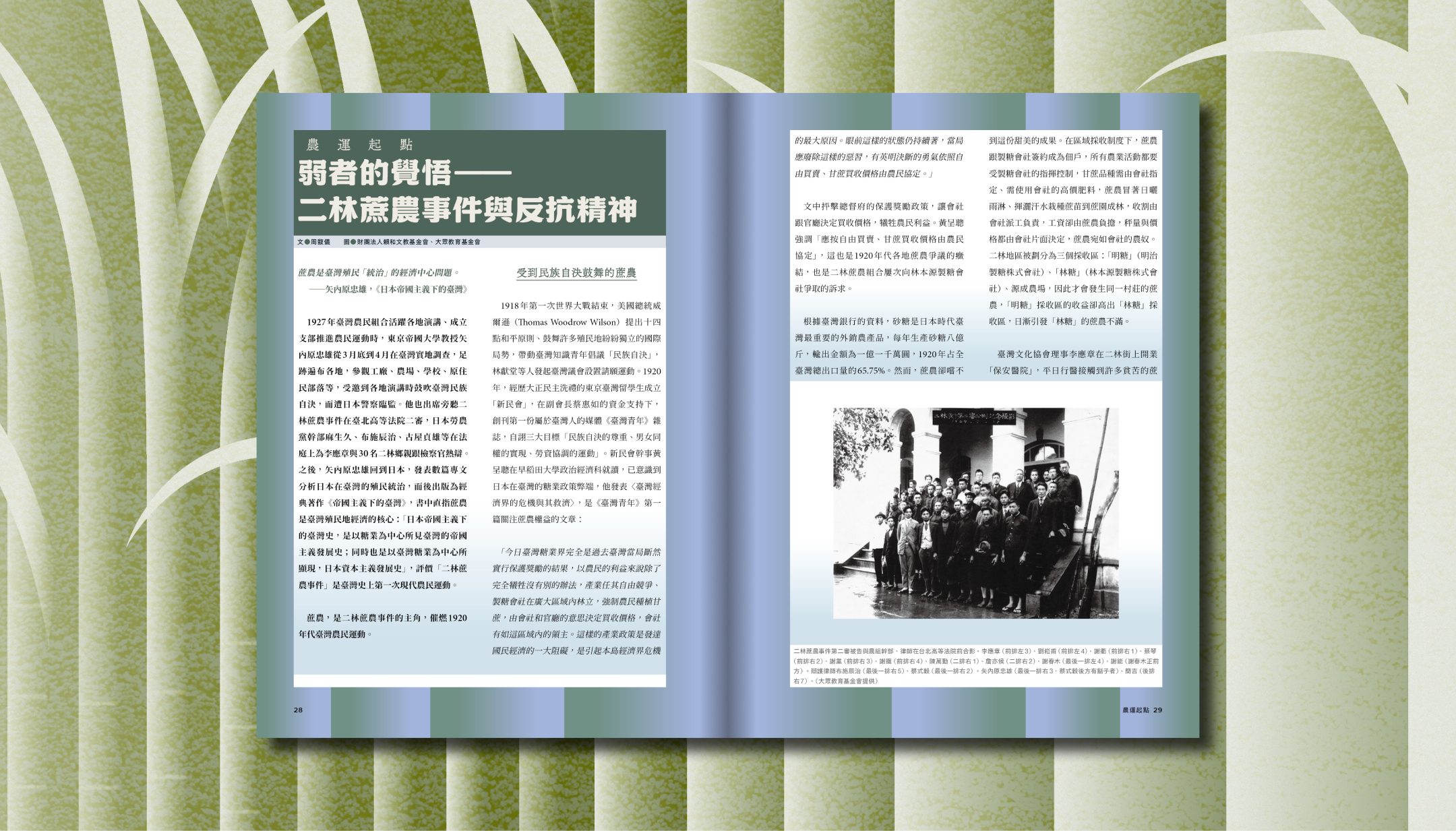

二林蔗農事件第二審被告與農組幹部、律師在台北高等法院前合影。李應章(前排左 3)、劉崧甫(前排左 4)、謝衢(前排右 1)、蔡琴(前排右 2)、謝黨(前排右 3)、謝鐵(前排右 4)、陳萬勤(二排右 1)、詹亦候(二排右 2)、謝春木(最後一排左 4)、謝能(謝春木正前方)。辯護律師布施辰治(最後一排右 5)、蔡式穀(最後一排右 2)。矢內原忠雄(最後一排右 3,蔡式穀後方有鬍子者)、簡吉(後排右 7)(Source: 大眾教育基金會)

受到民族自決鼓舞的蔗農

1918 年第一次世界大戰結束,美國總統威爾遜(Thomas Woodrow Wilson)提出十四點和平原則、鼓舞許多殖民地紛紛獨立的國際局勢,帶動臺灣知識青年倡議「民族自決」,林獻堂等人發起臺灣議會設置請願運動。1920 年,經歷大正民主洗禮的東京臺灣留學生成立「新民會」,在副會長蔡惠如的資金支持下,創刊第一份屬於臺灣人的媒體《臺灣青年》雜誌,自詡三大目標「民族自決的尊重、男女同權的實現、勞資協調的運動」。新民會幹事黃呈聰在早稻田大學政治經濟科就讀,已意識到日本在臺灣的糖業政策弊端,他發表〈臺灣經濟界的危機與其救濟〉,是《臺灣青年》第一篇關注蔗農權益的文章:

「今日臺灣糖業界完全是過去臺灣當局斷然實行保護獎勵的結果,以農民的利益來說除了完全犧牲沒有別的辦法,產業任其自由競爭、製糖會社在廣大區域內林立,強制農民種植甘蔗,由會社和官廳的意思決定買收價格,會社有如這區域內的領主。這樣的產業政策是發達國民經濟的一大阻礙,是引起本島經濟界危機的最大原因。眼前這樣的狀態仍持續著,當局應廢除這樣的惡習,有英明決斷的勇氣依照自由買賣、甘蔗買收價格由農民協定。」文中抨擊總督府的保護獎勵政策,讓會社跟官廳決定買收價格,犧牲農民利益。黃呈聰強調「應按自由買賣、甘蔗買收價格由農民協定」,這也是 1920 年代各地蔗農爭議的癥結,也是二林蔗農組合屢次向林本源製糖會社爭取的訴求。

根據臺灣銀行的資料,砂糖是日本時代臺灣最重要的外銷農產品,每年生產砂糖八億斤,輸出金額為一億一千萬圓,1920 年占全臺灣總出口量的 65.75 %。然而,蔗農卻嚐不到這份甜美的成果。在區域採收制度下,蔗農跟製糖會社簽約成為佃戶,所有農業活動都要受製糖會社的指揮控制,甘蔗品種需由會社指定、需使用會社的高價肥料,蔗農冒著日曬雨淋、揮灑汗水栽種蔗苗到蔗園成林,收割由會社派工負責,工資卻由蔗農負擔,秤量與價格都由會社片面決定,蔗農宛如會社的農奴。二林地區被劃分為三個採收區:「明糖」(明治製糖株式會社)、「林糖」(林本源製糖株式會社)、源成農場,因此才會發生同一村莊的蔗農,「明糖」採收區的收益卻高出「林糖」採收區,日漸引發「林糖」的蔗農不滿。

臺灣文化協會理事李應章在二林街上開業「保安醫院」,平日行醫接觸到許多貧苦的蔗農,透過研究調查、講座宣傳,帶動蔗農覺醒需改變被壓迫的處境。1923 年底,李應章和同住在二林的劉崧甫、蔡淵騰、陳萬勤、詹奕候等人,調查蔗農被會社剝削的情形,蒐集相關資料,不僅協助蔗農向林糖交涉,同時組織農村講座,提高蔗農的自覺。這年,黃周、黃呈聰也在《臺灣民報》持續發表文章,倡議農民組織的重要性,支持設立蔗農組合與會社協商。

二林蔗農因跟郡守請願獲得補助金受到鼓舞,加上跟「林糖」不斷發生糾紛,深覺團結的必要,1925 年 1 月 1 日在二林媽祖廟(仁和宮)前廣場舉行農民大會,決議「組織蔗農組合」。之後,李應章深入農村舉辦演講會,宣傳「蔗農組合設立的必要」、「農民的團結」。4 月 19 日李應章特地邀請從東京結束「第六次臺灣議會設置請願」的林獻堂與文協成員來演講,當他們抵達二林火車站,鄰近村莊的農民前來迎接,萬頭攢動,鑼鼓喧天,竹篙炮響不絕,熱鬧如迎神賽會,演講會在振業碾米工廠,擠滿二、三百位聽眾,還有上千人圍繞場外只為一睹林獻堂風采。4 月 24 日在路上厝謝氏家廟開演講會、25 日在大城庄宮廟開講,都有三、四百位農民參加。農村演講會的盛況震動會社,5 月 2 日在竹塘庄內新厝演講會,不僅日本警察臨監,還有「林糖」社員到場試圖為會社澄清。6 月 28 日,四百多位蔗農齊聚二林酒製造廠,舉行「二林蔗農組合」成立大會,選出李應章為理事長,詹奕候、劉崧甫、蔡淵騰為常任理事,另選出代議員 50 人。

二林蔗農組合成立的過程,受到民族自決運動、臺灣文化協會成員的鼓舞,是臺灣農民抗爭從個體走向團結、組織化的分水嶺。

遍地開花的農民運動

李應章為了讓不識字的農民了解會社的剝削制度,編了可用臺語七字調唱的〈甘蔗歌〉,歌詞淺白,用農民生活經驗貼切描述蔗農的勞動艱苦,更讓蔗農體悟會社制度讓自身淪為奴隸:「錯蔗無異搶去分,磅秤由伊咱無權;十萬將要入等級,蔗葉過扣數百斤」、「登記種蔗做農奴,苦在心頭無處呼」、「橫逆搶人無地講,將咱農民當奴隸」;歌中更傳遞訴求、組織才能改變困境「甘蔗咱種價咱開,公平交易即應該」、「弱者只好手牽手,據理力爭咱自由」、「蔗農組合是咱的,同心協力救大家」。

〈甘蔗歌〉在一場場農村演講會傳唱,召喚蔗農團結抵抗會社壓迫,也成為二林蔗農組合集會的必唱歌曲。這首歌反應 1920 年代臺灣知識青年走向民間,在社會運動中運用歌謠,將進步理念轉化為農民能同感的言語,進而動員行動。

秋天是甘蔗採收的時節,1925 年「林糖」為了壓低購買價格,遲遲未公布甘蔗價格,9 月 27 日二林蔗農組合舉行大會,議決對林本源會社提出五項要求:「甘蔗收刈前應先公布收購價格、價格應由會社與蔗農雙方決定、甘蔗過磅時應會同蔗農代表、肥料由農民自由購買、會社應公布肥料分析表」,並推舉李應章等人為交涉代表。然而,他們與「林糖」二次協商破裂,眼看採收期將到,決議在「林糖」公布蔗價之前、堅決阻止「林糖」強行採收。「林糖」則一面敷衍李應章與蔗農組合的訴求,一面準備強行採收甘蔗。

10 月 22 日「林糖」二十幾位會社員、十幾名工人在日本警察的「保護」下,強行採收謝才的蔗田,引發聚集在現場 300 多位農民抗爭,試圖阻止會社採收而發生衝突,為「二林蔗農事件」。隔日,北斗郡刑警上百名前往二林,以煽動、騷擾的罪名檢舉逮捕 93 人,不在事發現場的李應章與多位農組幹部無可倖免。事件後,「林糖」宴請《臺灣新聞》臺北分社長佐藤,報中將二林蔗農事件歸罪於文化協會的煽動,虛報暴徒四、五百人,影響日系報刊輿論偏向林糖,抹黑蔗農為匪徒。《臺灣民報》則派調查員到二林實地採訪,揭露「二林蔗農事件」源於林糖收購價格過低,還原事件當天實況,揭露蔗農遭濫捕與虐刑拷問、二林宛如陷入戒嚴;並刊出賴和〈覺悟下的犧牲——寄二林事件的同志〉詩作,肯定蔗農的行動,弱者受到強者的壓迫,不僅是蔗農的處境,也是集體臺灣人的命運;1926 至 1927 年持續報導「二林蔗農事件」審訊,更製作一審、二審專刊。

.jpg)

賴和〈覺悟下的犧牲——寄二林事件的同志〉詩作手稿。(Source: 財團法人賴和文教基金會)

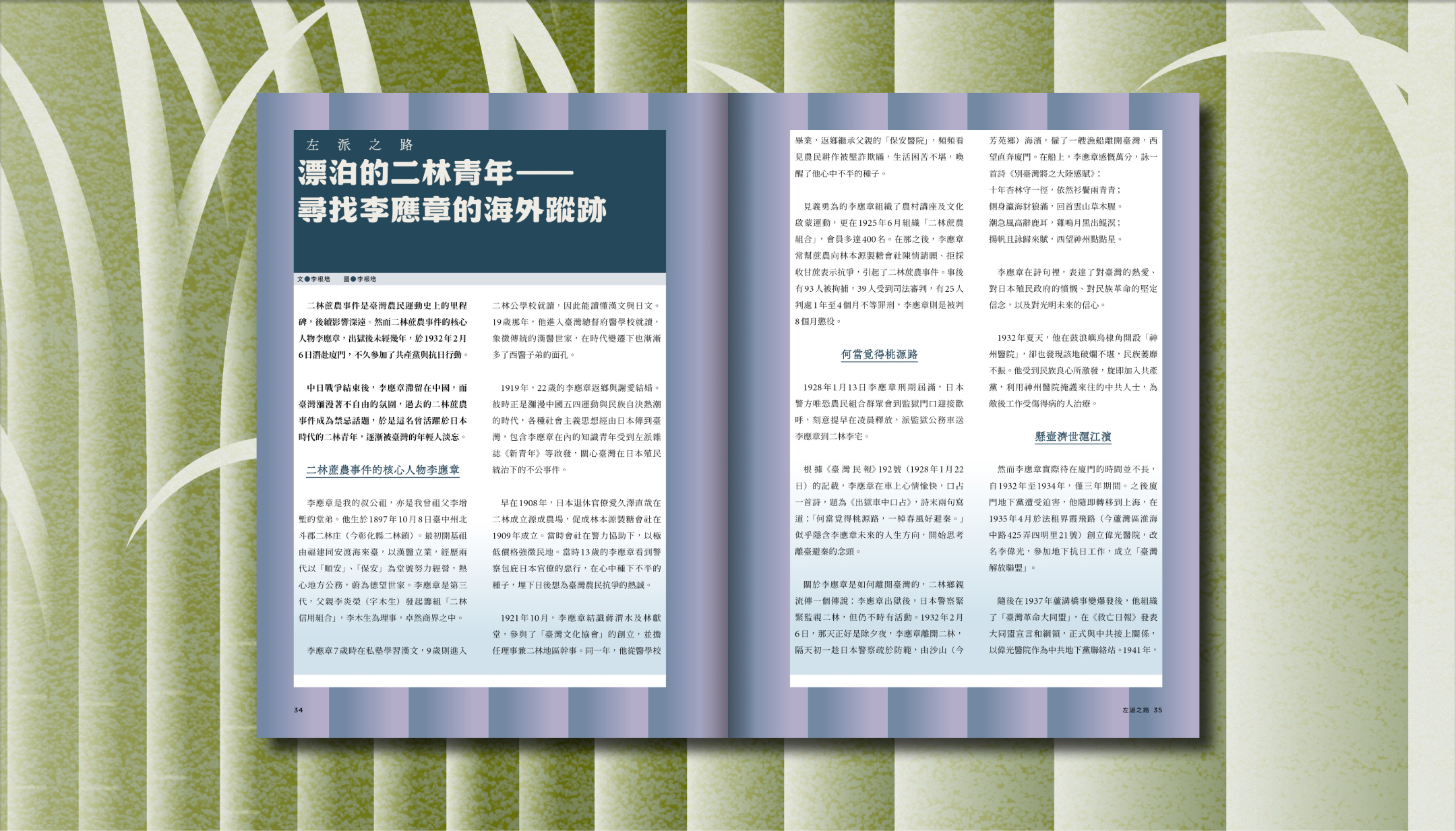

二林蔗農事件不僅激勵各地蔗農組合成立、農民為自身權益起而抗爭,更催燃全島性「臺灣農民組合」成立,促使臺灣農民組合與日本左翼組織互援,讓臺灣農民運動走向國際化與階級化。1926 年初成立的日本勞動農民黨,派勞動總盟政治部長麻生久、人稱「無產運動導師」的布施辰治,專程渡海來臺為「二林蔗農事件」辯護,並安排兩人到中南部演講,宣揚社會主義並喚醒農民團結。臺日農民運動組織合作,激盪出 1927 至 1928 年農運最高峰,臺灣農民組合 27 個支部在西臺灣遍地開花,成員有三萬名以上。

.jpg)

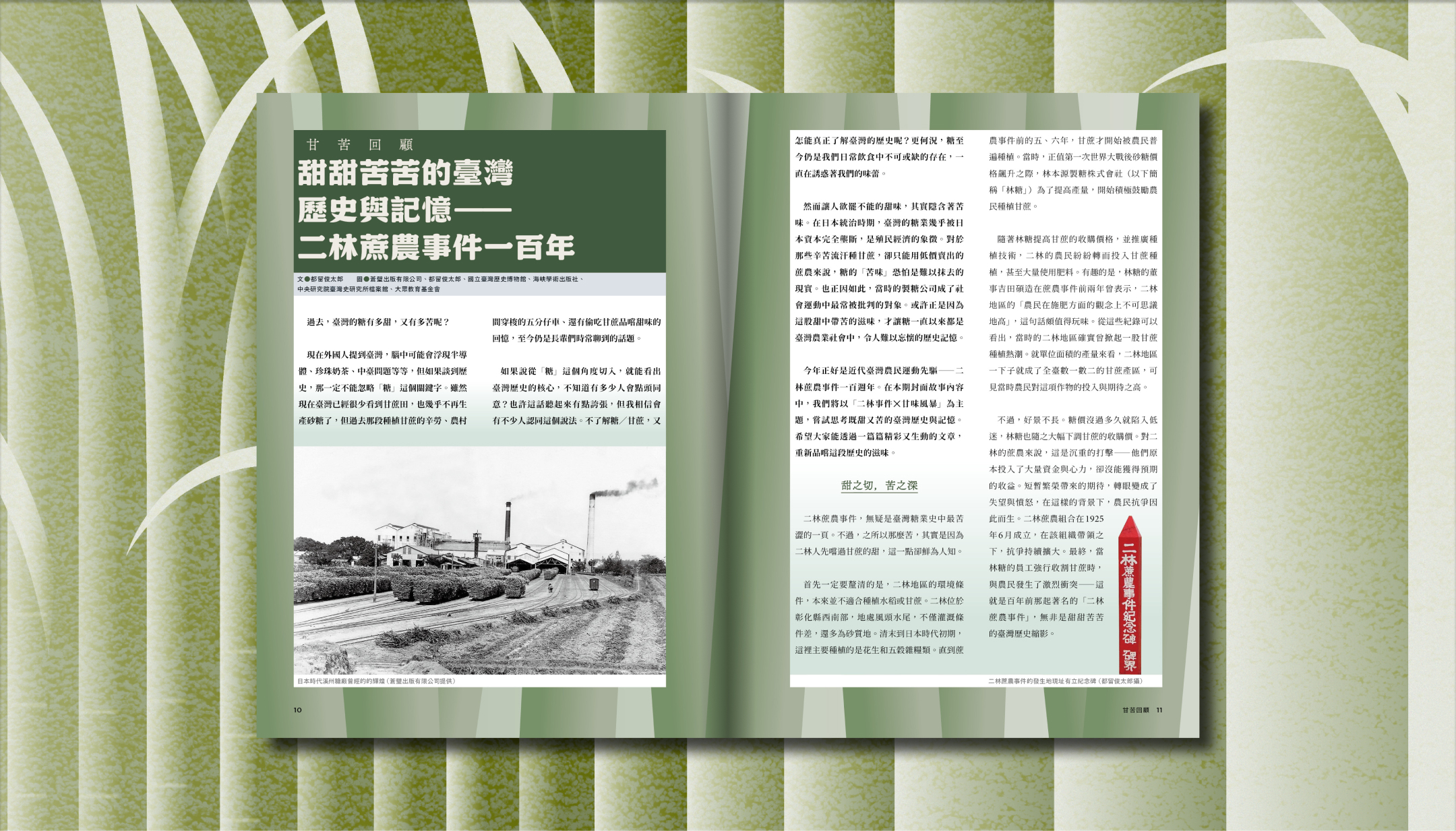

二林蔗農事件後,李應章(右)持續在農村演講,簡吉(左)特地去聲援,未料被警方視為違法集會,留下這張檢束照片。(Source: 大眾教育基金會提供)

(2).jpg)

.jpg)

臺灣農民組合支部地圖((Source: 出自《漫漫牛車路》,大眾教育基金會出版)

轉向無產階級革命的抗爭之路

1928 年謝雪紅受第三國際指示成立「日本共產黨臺灣民族支部」(臺灣共產黨),之後與臺灣農民組合中央委員長簡吉等成員有接觸。年底,在臺共影響下,臺灣農民組合召開第二次會員大會,提出「擁護工農祖國蘇維埃」、「全世界無產階級解放團結」等口號,農民運動從地主與佃農間的租賃紛爭,蛻變為無產階級革命。然而,臺灣農民組合因與臺灣共產黨的密切關連而遭強壓。1929 年 2 月 12 日,臺灣總督府為掃蕩左翼份子,全面突襲「臺灣農民組合」支部與外圍組織,逮捕 108 名臺灣共產黨員及左翼份子,農組幹部簡吉、侯朝宗、陳崑崙、蘇清江、楊春松、江賜金、張行等判刑入獄,為「二一二事件」。簡吉、陳崑崙出獄後轉入地下籌組「臺灣赤色救援會」,救援入獄的臺共幹部,並持續臺共活動。1931 年 9 月總督府全面整肅臺灣共產黨與外圍團體,多位農組幹部被捕,1934 年臺北地方法院正式審理「臺共案件」,謝雪紅、蘇新、簡吉、趙港等均被處以十年以上重刑,日本時代左傾的農民運動因而衰微。

縱然歷經二次大戰、1947 年二二八事件,農組成員在白色恐怖年代被逮捕甚而槍決,「二林蔗農事件」未從二林人的記憶抹去,甚而在臺灣民主路上,啟發二林青年追求公義。

.jpg)

1928 年 12 月 30 日臺灣農民組合在臺共影響下,於臺中市初音町樂舞臺召開「第二次全島大會」。(Source: 大眾教育基金會)

延續二林蔗農事件的精神

〈台灣人民自救運動宣言〉起草人謝聰敏,出生於 1934 年臺共案那年,父母經營的吉珍商行就在仁和宮對面,鄉親都會到廟埕議事或店裡開講,讓他從小就聽聞長輩述說「二林蔗農事件」農民勇於反抗的事蹟、謝氏族親與姑丈蔡淵騰遭警方逮捕,啟發他具有過人膽識。1964 年他與老師彭明敏、同學魏廷朝共同發表〈台灣人民自救運動宣言〉而入獄,宣言揭穿蔣介石「反攻大陸」神話,提出「一個中國,一個臺灣」、改善戒嚴體制。1971 年他與魏廷朝被誣陷花旗銀行爆炸案被逮捕入獄,遭嚴重刑求。解嚴後,1991 年他返鄉參選國大代表,二林地方政治染黑,競選者洪清良是黑道老大,對他施以人身威脅與暴力,有不少農民挺身「看顧」他。投票當天,他的監票人員為阻止對手的違法行為、被打到住院。他將國民黨跟黑道合作操控選舉,寫成《黑道治天下》。之後,他擔任民進黨不分區立委,以「建立法治社會」(對抗黑金)及「冤獄平反」(轉型正義)為問政主軸,為戒嚴時期在濁水溪砲陣地旁被演習實彈擊中的農民爭取賠償,推動《戒嚴時期人民受損權利回復條例》立法,為政治受難者平反。

2000 年臺灣首次政黨輪替,農民處境仍未改善,2003 年二林青年楊儒門看著農村的破敗,擔憂 WTO 進口國外廉價白米將衝擊農民生存,多次向民代陳情、投書媒體、建議官員,卻都得不到政府回應,讓他不得不採取激烈手段,仿效亞美尼亞人追求獨立的「可樂炸彈」,以「白米炸彈」表達訴求「反對 WTO 進口稻米」,呼籲政府要照顧農民。「二林蔗農事件」堅定他行動的意志,讓他明白從日本時代、戰後至今都有農民運動,顯現農民處境並無改善,而且做任何事都必須付出代價,在自首後被判有期徒刑。

二林蔗農事件至今已一百年,當年二林人勇於抵抗的精神,仍是不同世代青年挺身行動的指引,召喚農民捍衛糧食安全、守護土地,體現在五二〇農民運動、反國光石化運動、反中科四期搶水的護水行動。當土地有難,我們終需挺身而出!

《觀・臺灣》第 66 期《二林事件✕甘味風暴》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!