我的媽媽是二林香田(番仔田)人。我小時候對於二林的印象,就是陪阿公、阿媽上天主教堂去望台語彌撒,即使媽媽早就沒有去教堂,在家也是拿香拜拜,但我對於這個陌生又神祕的彌撒儀式仍相當感興趣。後來我在國中的歷史課本,讀到日本時代的段落提及「二林蔗農事件」,當時心想:「沒想到二林人這麼威啊,以前還敢反抗日本人!」這也令我相當好奇,課本裡提到蔗農們集會的「媽祖廟」,該不會就是我媽瞞著阿媽「偷偷」帶我們去玩的「二林仁和宮」吧?當時二林人是站在廟裡的天井開會嗎?說了些什麼呢?——那時候的我並沒意識到,這種「回到歷史現場」的想像旅程會令我如此著迷。

然而,我實際接觸到二林蔗農事件,是在念完中文所碩士並當完兵之後。那時候是 2016 年初,臺灣社會仍籠罩在「三一八學運」的氣氛當中,像我這樣熱心參與學運的年輕學子,都有一股焦慮,想要為臺灣這片土地「做點什麼」。也就在那時,我從一起參與學運的朋友那裡知道了「劉崧甫獄中日記」的讀書會,便懷著想要更加認識二林的心情,加入了讀書會。

二林鎮上的仁和宮(Source: 都留俊太郎)

時代性的大雜燴日記體

我的碩論研究題目是唐詩,也曾幫臺文所整理過歌仔冊的資料,對於老文獻研究並不算陌生,所以我對解讀劉崧甫獄中日記並沒有太過浪漫的想像。我知道在這個狀況之下,「作者已死」是真的「作者已死」,我們幾乎不可能知道作者當初寫這些句子時的真正想法;我知道我們可能要對日記的芝麻蒜皮小事,抱以斤斤計較、謹慎解讀的態度;我知道我們可能很難看懂作者的草體字,甚至會有很多深奧俚俗的台語用詞需要解讀——但當我實際開始解讀日記之後,才知道事情還是沒有我想得這麼「簡單」。

首先是劉崧甫的文體。那是一種我從沒想像過的文體,不僅僅夾雜著日文、台語、漢語,文言與白話隨意拼貼,連五四時期的書面與口語也都參雜在一起,甚至還混著漢語上下幾千年的不同書寫語層,例如劉崧甫正在讀《楚辭》或白話章回小說的時候,寫出來的文體風格看起來判若兩人--最具挑戰性的是,以上種種情況可能會在短短一句話裡面同時發生。我們讀書會的成員中,有不少是臺大中文系畢業的,但我相信大家都沒讀過這種文體,因此要解讀起來還是相當痛苦,一開始我們甚至連他在講什麼、是正面或負面表述一件事都無從判斷。

為此我們還另外開了一個「小讀書會」,閱讀陳培豐的《想像和界限:臺灣語言文體的混生》,我們才意識到,當時臺灣的漢文並沒有一個「標準」文體,不僅越來越受到殖民者的日文的影響,五四白話文運動的影響力也未必很大。這些讀過「漢學仔」(漢學私塾)、用台語念《論語》的臺灣知識分子,只能各自從白話小說或漢文報刊中,學習模仿一種可以表達自我的文體。因此每個人憑著自己的文化資本與閱讀背景,以及對於「漢文」的信念,可能會寫出完全不同、但彼此卻又看得懂的文體。像我們比較熟悉、跟劉崧甫時代差不多的賴和,就是本著對本土語言的關懷,在書寫中加入不少台語用詞,且有較為固定的用字。而我想劉崧甫對於台語並沒有特別的情懷,只是自然而然地想到台語就寫台語,想到日文就寫日文,加上日記的私密文體性質,只要當下他自己看得懂就好了,所以文風自然呈現為鬆散、混雜且自成一格。

.jpg)

為了解讀劉崧甫日記,我們翻找劉家收藏的日本時代舊書,希望能成為解讀的線索之一(Source: 林勝韋)

台語老文獻解讀日記謎團我主要負責的工作是註釋台語詞彙。對我來說最具挑戰性的,並不是劉崧甫會用什麼艱深的詞彙,他的用字都是我們至今仍常常可以聽到用到的台語,難的地方反而在於,我是否有能力判定他在某處的用詞「一定是」這個意思。比如「呆事」一詞,我註解為「pháinn-sū,壞事。」這在現在的脈絡下看起來會有點怪,因為我們可能會認為「呆」有其他意思,用台語念起來也不像「pháinn」。但透過檢索臺大圖書館數位典藏館「歌仔冊與唸歌」的歌仔冊全文,就可以判定那個時代的人使用「呆」字確實只有「pháinn」一種發音,這樣才可以確保註釋不會出錯。

我想負責其他類註釋的夥伴一定也有相同的感覺,最困難的是你不會知道解讀需要哪些能力,但就是所有能力都要具備,而我們也只能從做中學。關於劉崧甫時代的相關台語知識,我最好都要涉獵,比如日記中提及的戲曲、民俗、建築相關資料,以及台語聲韻、詩韻、漳泉口音差別的相關知識,我往往解讀出來後都要捏一把冷汗,就像電影《貧民百萬富翁》的驚險解謎過程一樣,我對這些都不算了解得太透徹,但都剛好在某一個時刻「知道」了某件事,沒想到還真的有機會拿來解讀這本將近一百年前的日記。

時代性的大雜燴日記體

我的碩論研究題目是唐詩,也曾幫臺文所整理過歌仔冊的資料,對於老文獻研究並不算陌生,所以我對解讀劉崧甫獄中日記並沒有太過浪漫的想像。我知道在這個狀況之下,「作者已死」是真的「作者已死」,我們幾乎不可能知道作者當初寫這些句子時的真正想法;我知道我們可能要對日記的芝麻蒜皮小事,抱以斤斤計較、謹慎解讀的態度;我知道我們可能很難看懂作者的草體字,甚至會有很多深奧俚俗的台語用詞需要解讀——但當我實際開始解讀日記之後,才知道事情還是沒有我想得這麼「簡單」。

首先是劉崧甫的文體。那是一種我從沒想像過的文體,不僅僅夾雜著日文、台語、漢語,文言與白話隨意拼貼,連五四時期的書面與口語也都參雜在一起,甚至還混著漢語上下幾千年的不同書寫語層,例如劉崧甫正在讀《楚辭》或白話章回小說的時候,寫出來的文體風格看起來判若兩人--最具挑戰性的是,以上種種情況可能會在短短一句話裡面同時發生。我們讀書會的成員中,有不少是臺大中文系畢業的,但我相信大家都沒讀過這種文體,因此要解讀起來還是相當痛苦,一開始我們甚至連他在講什麼、是正面或負面表述一件事都無從判斷。

比如歌仔冊的慣用字,「法司」的「司」就等同於「師」,「賢早」的「賢」是「gâu」,這都是現在不容易直接看懂的字,可說是因為歌仔冊固定使用而穩定下來的用法。或如劉崧甫寫到在獄中聽到外面在演「木桂英掛歲」的戲,跟我們一般認知的「穆桂英掛帥」有距離,但台語念起來音一模一樣,我們也為他是否寫錯字討論過。但因為我喜歡研究歌仔戲老劇本,後來就越發現老一輩真的都寫作「木桂英掛歲」,甚至現在的外臺戲演員還是這樣寫。我們可以拿章回小說《楊家將》來說「木」桂英掛「歲」是錯的,「歲」甚至語義上也不合理,但不能忽視臺灣民間曾長期透過台語來記憶這個詞彙,這對我們這種預設「文字」優先於「口語」的中文系學生來說是一大震撼,我也才理解了臺灣民間文學中「口語傳統」的強大。

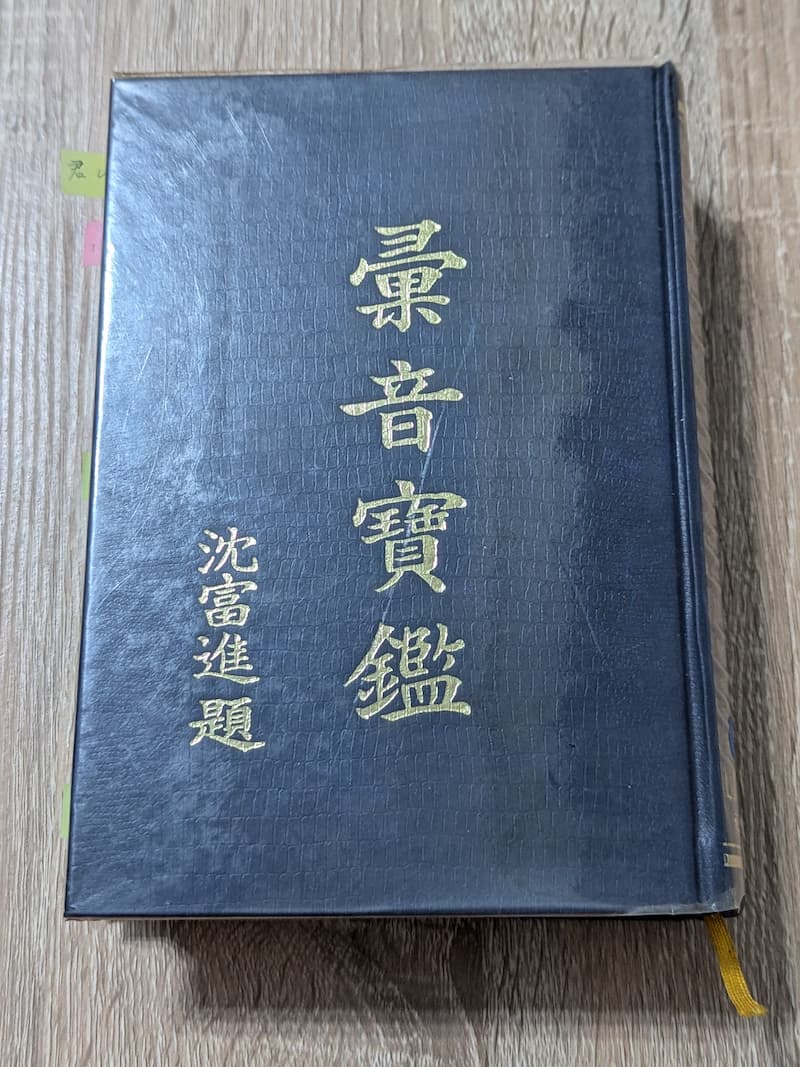

那時候我常常抱著台語韻書《彙音寶鑑》不放,希望這本神書不只可以幫助我寫出歌仔戲唱詞,也可以給我靈感解開劉崧甫設下的「謎團」。他在日記中記錄看過「豬王爺」與乩童替人化解「狂人病」,對這「豬王爺」我們也是百思不得其解,我怎樣都查不到二林、大城一帶有過這種信仰,後來也是翻開《彙音寶鑑》,才發現「豬」跟「池」在台語轉調後會變成同音,才解開了原來他說的是「池王爺」,那就是彰化沿海很普遍的王爺信仰了,可能是他只聽過音所以就誤以為是「豬」了。另外還有他很喜歡寫詩,韻腳也都是用台語押韻,如果字太糊的話,就可以用押韻判定是哪個字,像有一句「獄床癡坐淚如絲」,「絲」這個字就糊到完全不可解,但因為其他韻腳是「除」、「悲」的「i」韻,就可以判定是同韻的「絲」,這如果用華語念的話就無法可解了。

台語韻書《彙音寶鑑》(Source: 林勝韋)

一份來自歷史現場的平凡禮物

「為什麼臺灣年輕人總是要從『失去記憶』的狀態開始尋找記憶呢?」這是我參加讀書會的時候,一直擺在心中的問題。在劉崧甫的獄中日記中,他那在監獄裡自尋樂子、想東想西的身影,在我腦中留下深深的印象。似乎只要不寫字,不在腦中虛構一片美好的田園,他就會像身邊的人一樣無法自持而發瘋亂叫。我們平常做的,也就是一字一字地解讀日記,並且討論或爭論這個字的意思。但我心中明白,我們這群年紀相仿的年輕人,有幾位跟我一樣有著二林的身世背景,都是為了追尋心目中的「臺灣記憶」而努力著。

我爸是大城人,每次看到劉崧甫在日記中提到他的老家大城,就覺得很有親切感——雖然在參加讀書會的二林導覽活動之前,我根本就沒去過劉崧甫老家所在的潭墘。我們在參觀劉家舊址的時候,一位劉家的老人家竟然知道我爸老家的所在位置,並且知道附近有一個住滿白鷺鷥的山崙。但我沒有告訴老人家,那個山崙上的放牛孩子和白鷺鷥早已不復見,其中一個孩子就是我爸。

作者父親的故鄉大城鄉公館村,位於村中央的永安宮是信仰中心,白鷺鷥崙即位於附近(Source: 林勝韋)

由於二林從很早以前就是附近鄉鎮的交通與物流節點,所以劉崧甫也常常到二林走動,在他出獄後的日記中,會提到麥寮媽祖到二林媽祖廟停駕,他也跟著去通宵看熱鬧,隔天才回家睡覺;或者是他坐汽車去田中轉車去嘉義探訪友人,後來又從田中轉車回二林;以及日記轉述的一個笑話,是一個鄉下人去二林車站搭火車等等。日記中描述的地景與經驗,至今都可以想像得到,而我也有至田中轉車回二林的經驗,因此也透過日記的文字回到歷史現場,與劉崧甫產生了更多親切的連結。

已廢棄的五分仔車香田站,五分仔車是過去二林人重要的對外交通工具(Source: 林勝韋)

而作為一名百年後的學運青年,劉崧甫的獄中日記、以及他記載的二林蔗農事件,到底可以對我們產生什麼意義呢?在參與學運的過程,我意識到在運動中,其實有著各式各樣的「戰鬥位置」,不是每個人都可以拿著麥克風站在臺上指揮眾人方向,更多的反而是像劉崧甫或我這樣,因為理念而願意奉獻自己的青春歲月的年輕人,只是他生存的時代,讓他遭受了牢獄之災。因而我在他的日記中,看到了一個「人」的面向,那跟我們閱讀其他運動領袖的日記是很不一樣的,他跟我們一樣就是一個普通人,有自己的喜好與煩惱,有浪漫有愚蠢,但是願意嘗試與反思,並試著透過文字紓解自己內心的痛苦。閱讀他的日記,我感覺到他跟我們站在一起,即使過了百年之後,他的形象與思想仍相當清晰地傳達給我——我想這就是他留下這份日記所蘊藏的寶藏吧。這是一份來自平凡的禮物,帶我們回到歷史現場,並指引我們一條臺灣年輕人仍在追尋的道路。

《觀・臺灣》第 66 期《二林事件✕甘味風暴》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!