現在外國人提到臺灣,腦中可能會浮現半導體、珍珠奶茶、中臺問題等等,但如果談到歷史,那一定不能忽略「糖」這個關鍵字。雖然現在臺灣已經很少看到甘蔗田,也幾乎不再生產砂糖了,但過去那段種植甘蔗的辛勞、農村間穿梭的五分仔車、還有偷吃甘蔗品嚐甜味的回憶,至今仍是長輩們時常聊到的話題。

然而讓人欲罷不能的甜味,其實隱含著苦味。在日本統治時期,臺灣的糖業幾乎被日本資本完全壟斷,是殖民經濟的象徵。對於那些辛苦流汗種甘蔗,卻只能用低價賣出的蔗農來說,糖的「苦味」恐怕是難以抹去的現實。也正因如此,當時的製糖公司成了社會運動中最常被批判的對象。或許正是因為這股甜中帶苦的滋味,才讓糖一直以來都是臺灣農業社會中,令人難以忘懷的歷史記憶。

今年正好是近代臺灣農民運動先驅——二林蔗農事件一百週年。在本期封面故事內容中,我們將以「二林事件✕甘味風暴」為主題,嘗試思考既甜又苦的臺灣歷史與記憶。希望大家能透過一篇篇精彩又生動的文章,重新品嚐這段歷史的滋味。

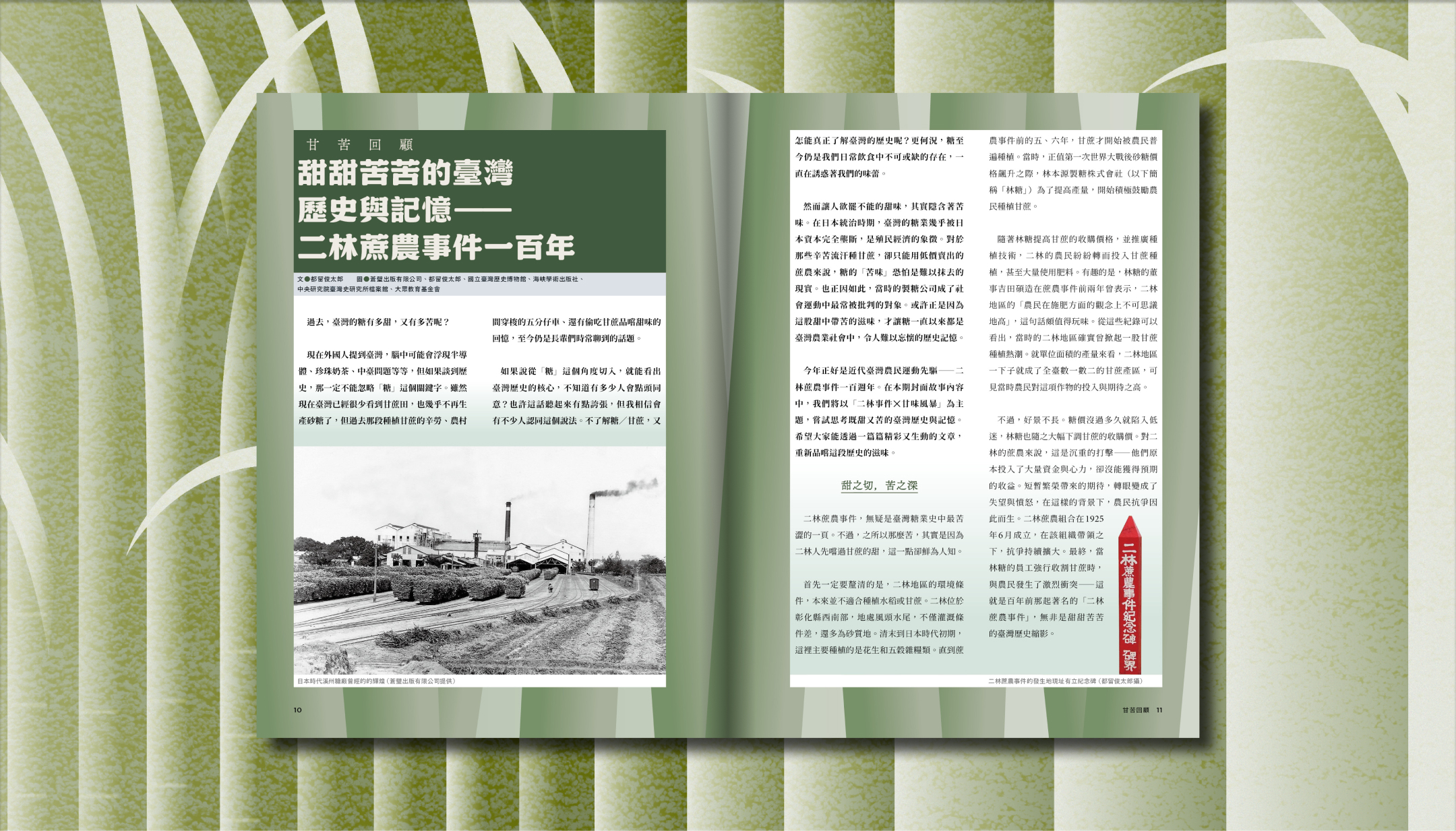

日本時代溪州糖廠曾經的的輝煌(Source: 蒼璧出版有限公司)

甜之切,苦之深

二林蔗農事件,無疑是臺灣糖業史中最苦澀的一頁。不過,之所以那麼苦,其實是因為二林人先嚐過甘蔗的甜,這一點卻鮮為人知。

首先一定要釐清的是,二林地區的環境條件,本來並不適合種植水稻或甘蔗。二林位於彰化縣西南部,地處風頭水尾,不僅灌溉條件差,還多為砂質地。清末到日本時代初期,這裡主要種植的是花生和五穀雜糧類。直到蔗農事件前的五、六年,甘蔗才開始被農民普遍種植。當時,正值第一次世界大戰後砂糖價格飆升之際,林本源製糖株式會社(以下簡稱「林糖」)為了提高產量,開始積極鼓勵農民種植甘蔗。

隨著林糖提高甘蔗的收購價格,並推廣種植技術,二林的農民紛紛轉而投入甘蔗種植,甚至大量使用肥料。有趣的是,林糖的董事吉田碩造在蔗農事件前兩年曾表示,二林地區的「農民在施肥方面的觀念上不可思議地高」,這句話頗值得玩味。從這些紀錄可以看出,當時的二林地區確實曾掀起一股甘蔗種植熱潮。就單位面積的產量來看,二林地區一下子就成了全臺數一數二的甘蔗產區,可見當時農民對這項作物的投入與期待之高。

不過,好景不長。糖價沒過多久就陷入低迷,林糖也隨之大幅下調甘蔗的收購價。對二林的蔗農來說,這是沉重的打擊——他們原本投入了大量資金與心力,卻沒能獲得預期的收益。短暫繁榮帶來的期待,轉眼變成了失望與憤怒,在這樣的背景下,農民抗爭因此而生。二林蔗農組合在 1925 年 6 月成立,在該組織帶領之下,抗爭持續擴大。最終,當林糖的員工強行收割甘蔗時,與農民發生了激烈衝突——這就是百年前那起著名的「二林蔗農事件」,無非是甜甜苦苦的臺灣歷史縮影。

.jpg)

二林蔗農事件的發生地現址有立紀念碑(Source: 都留俊太郎)

青年菁英所嚐到的甘甜與苦澀

說到蔗農事件,不能不提那些帶領農民抗爭的蔗農組合青年幹部們。其實,他們是在總督府教育制度之下培養出來的臺灣新興菁英階層。按理說,他們可以在殖民社會體制內享受「甜蜜」的待遇。例如,李應章的父親在二林街上經營漢藥店,是當地的富翁。李應章從總督府醫學校畢業後,在二林街上開設診所,本來不但可以事業有成,也能進一步鞏固家族在地方的勢力。

其他青年幹部也多來自地方望族。雖然不如李應章,但與在地同輩相比,也擁有相當優秀的學經歷,不少人曾在街庄役場或公學校任職。如果腳踏實地經營地方關係,他們也很可能在總督府的行政體系中出人頭地。但最終他們放棄了眼前的名與利,選擇與蔗農站在一起,領導抗爭運動。他們為什麼會做出這樣的選擇呢?

當然,這和他們所受到的思想影響有很大關係。當時臺灣文化協會(以下簡稱「文協」)與臺灣議會設置請願運動鼓吹的「自治主義」,對他們產生了深遠的影響。李應章在總督府醫學校讀書時,便曾與蔣渭水、蔡培火等人有過交流,甚至在文協創立初期擔任過理事。其他幹部如劉崧甫、詹奕候等,也曾參加文協在霧峰舉辦的夏季學校。

不過,若只從理性分析,恐怕還無法完全說明他們的動機;感性的衝動與直覺搞不好更重要。據李應章的回憶,他之所以投入運動,是因為一位蔗農患者在逝世前仍掛心種植甘蔗的虧損。李應章回憶道:「我不堪其悲傷,不堪其抑欝,直跑到講演場上,敘了一番農民的苦狀,訴出幾聲農民的悲哀⋯⋯這就是我們農民運動的出發點。」

在二林街的宮廟旁開診所的李應章,每天不得不面對農民傾訴的苦水與不滿。他雖然身處體制內,能享受甜美的日子,但同時也可能被現實中的苦味壓得喘不過氣。也許正因為如此,他才選擇拋下已經到手的甜蜜未來,和農民一起為那份苦難發聲。

二林仁和宮。李應章的診所曾經位於廟旁。(Source: 都留俊太郎)

二林仁和宮的石碑(重建捐款名單)。「李保安」指的是李應章,為了重建,他捐了不少錢。(Source: 都留俊太郎)

挖掘被埋藏的集體記憶

在 Covid-19 疫情爆發前,我曾在二林住了兩年、進行田野調查。讓我意外的是,大多數當地居民幾乎不知道「二林蔗農事件」,且不僅限於年輕人,即便是知道的高齡者也是少之又少。這起事件發生在百年前,時至今日,事件的參與者或見證者也早已凋零,這本是可以理解的;但讓人困惑的是,這起在臺灣歷史課本上被明確記載的重要事件,在當地竟幾乎沒有人聽說過。

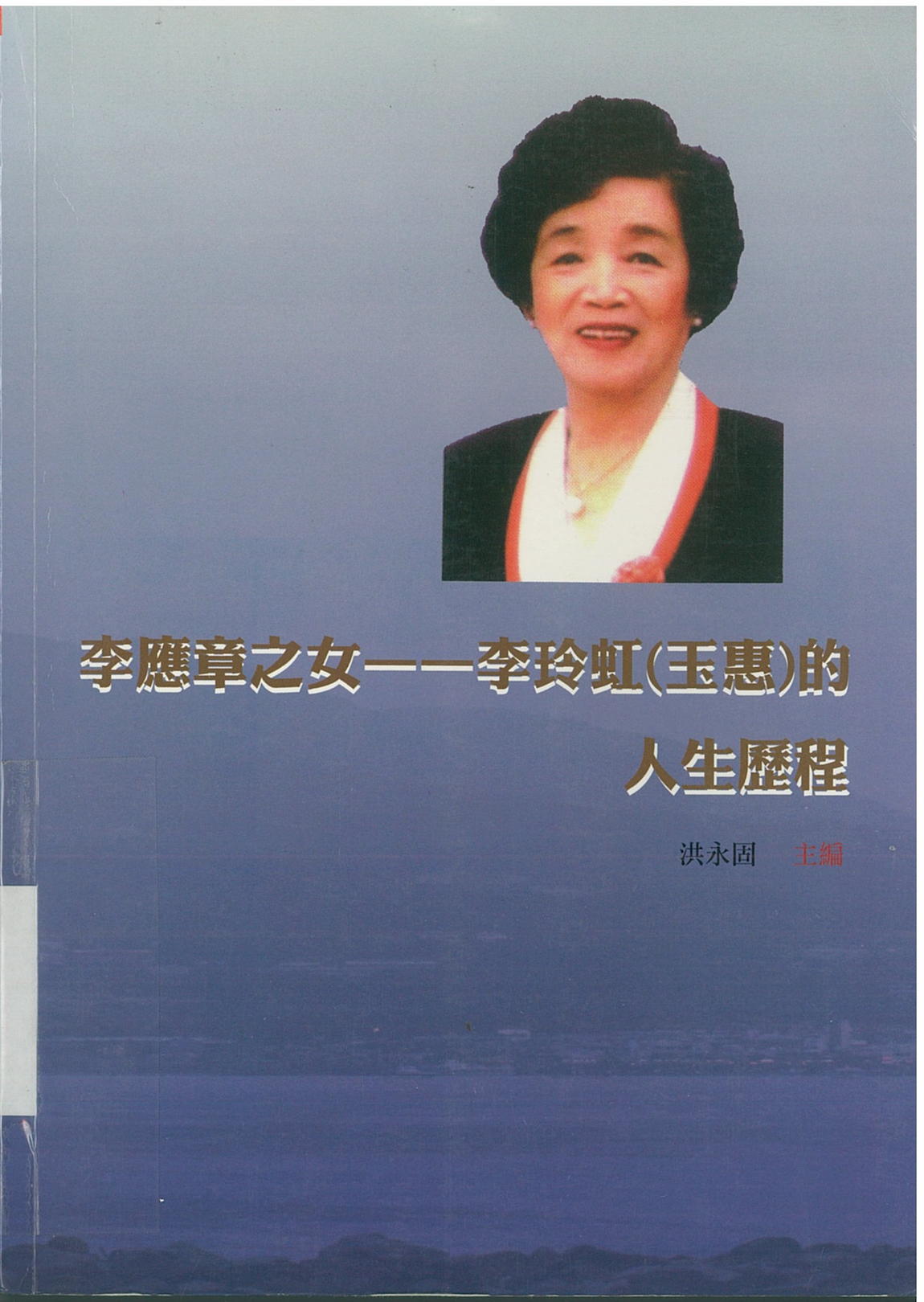

曾經,二林蔗農事件是個禁忌話題。事件發生後,總督府對二林地區的農民運動特別嚴厲鎮壓,使得人們難以在公開場合談論它。更何況,李應章在 1930 年代前往中國加入中國共產黨,導致二林蔗農事件的討論帶有政治敏感性。中華人民共和國成立後,李應章在臺灣民主自治同盟中持續活躍,直到 1954 年過世於上海;他的女兒李玲虹則在中央人民廣播電臺擔任播音員負責對臺宣傳工作。這些橫跨臺灣海峽的政治背景,讓二林蔗農事件在國民黨戒嚴統治下,無法在公開場合提起。

洪永固主編,《李應章之女:李玲虹(玉惠)的人生歷程》(臺北:海峽學術,2010)封面。戰後,李玲虹在中華人民共和國的中央人民廣播電臺擔任播音員,負責對臺宣傳工作。(Source: 海峽學術出版社)

直到 1990 年代,隨著民主化與本土化的進程,蔗農事件才逐漸被重新探討。開始挖掘這段記憶的人,並不是學院的教授,而是幾位熱心的文史工作者。不過,當時事件的當事者多已日漸凋零,加上許多史料是以日文書寫呈現,他們的研究過程也是困難重重。我在為期兩年的田野調查快要結束時才意識到,研究二林蔗農事件,其實是挖掘一段百年來被埋藏於庄腳的集體記憶。

.jpg)

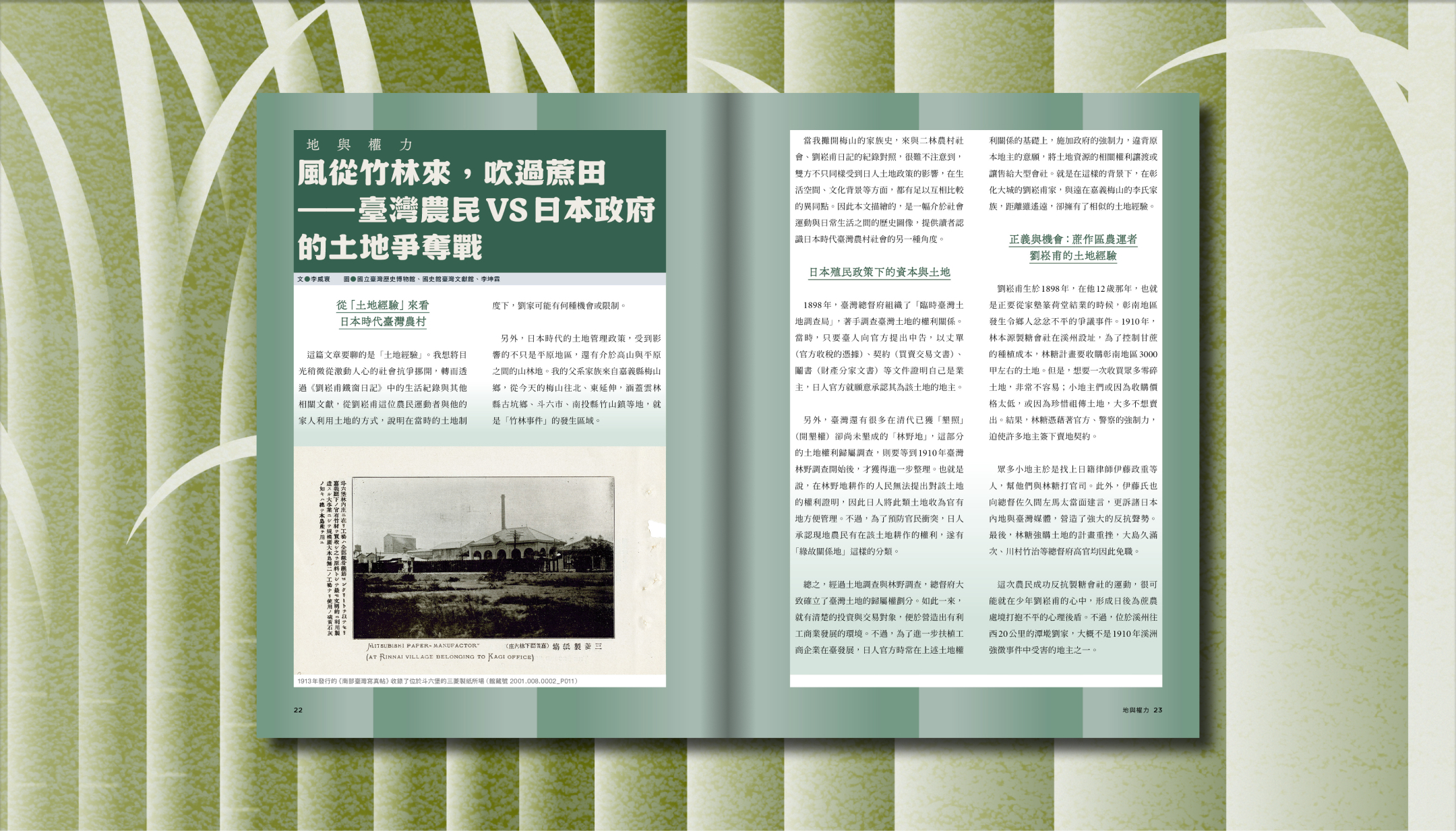

二林蔗農事件辯護律師與事件主要關係人,於1927年在二審宣判當天的集體合照,劉崧甫為後排右一者。(Source: 大眾教育基金會)

邀請大家一同來品嚐這段甜中帶苦的記憶!

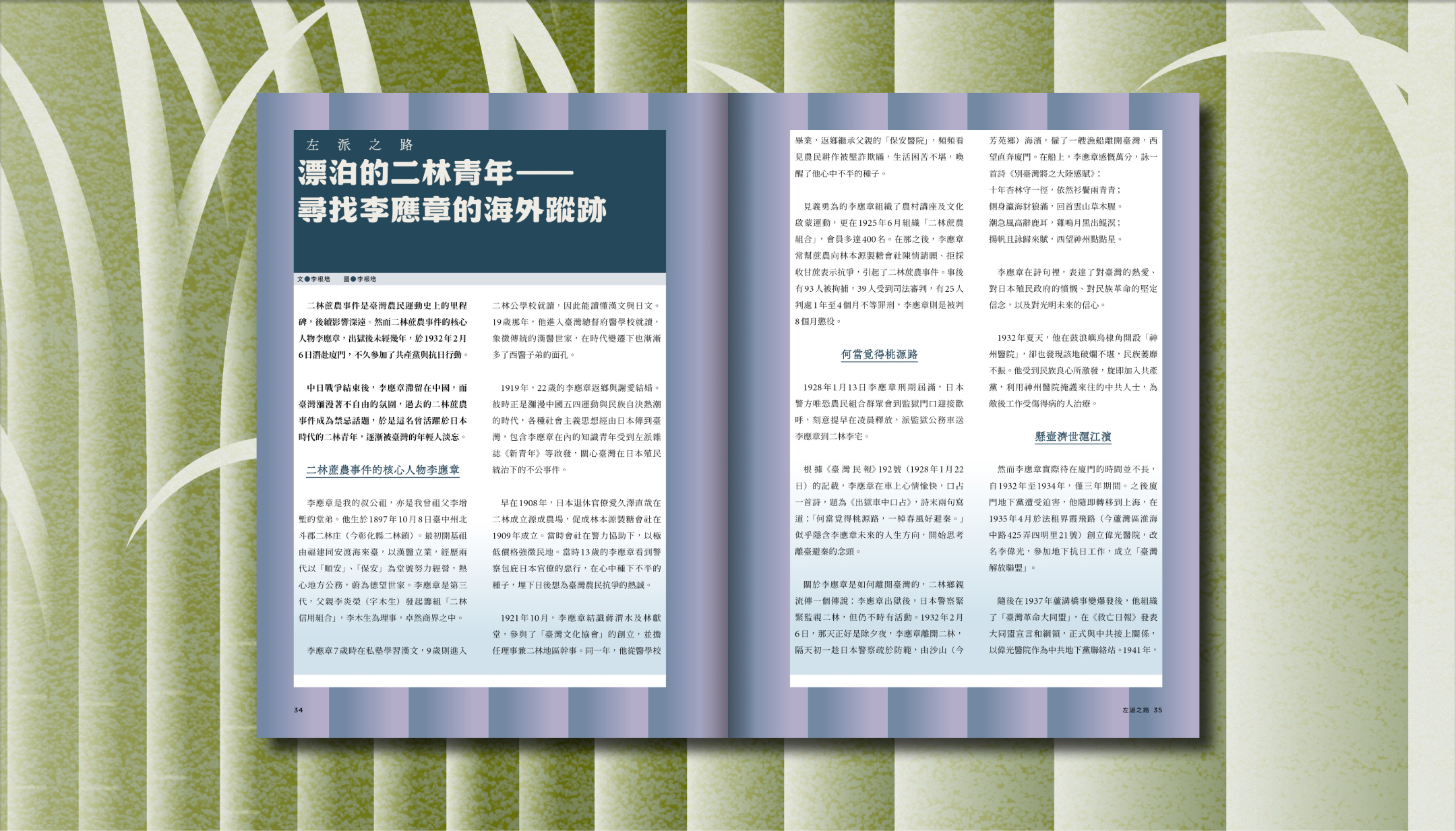

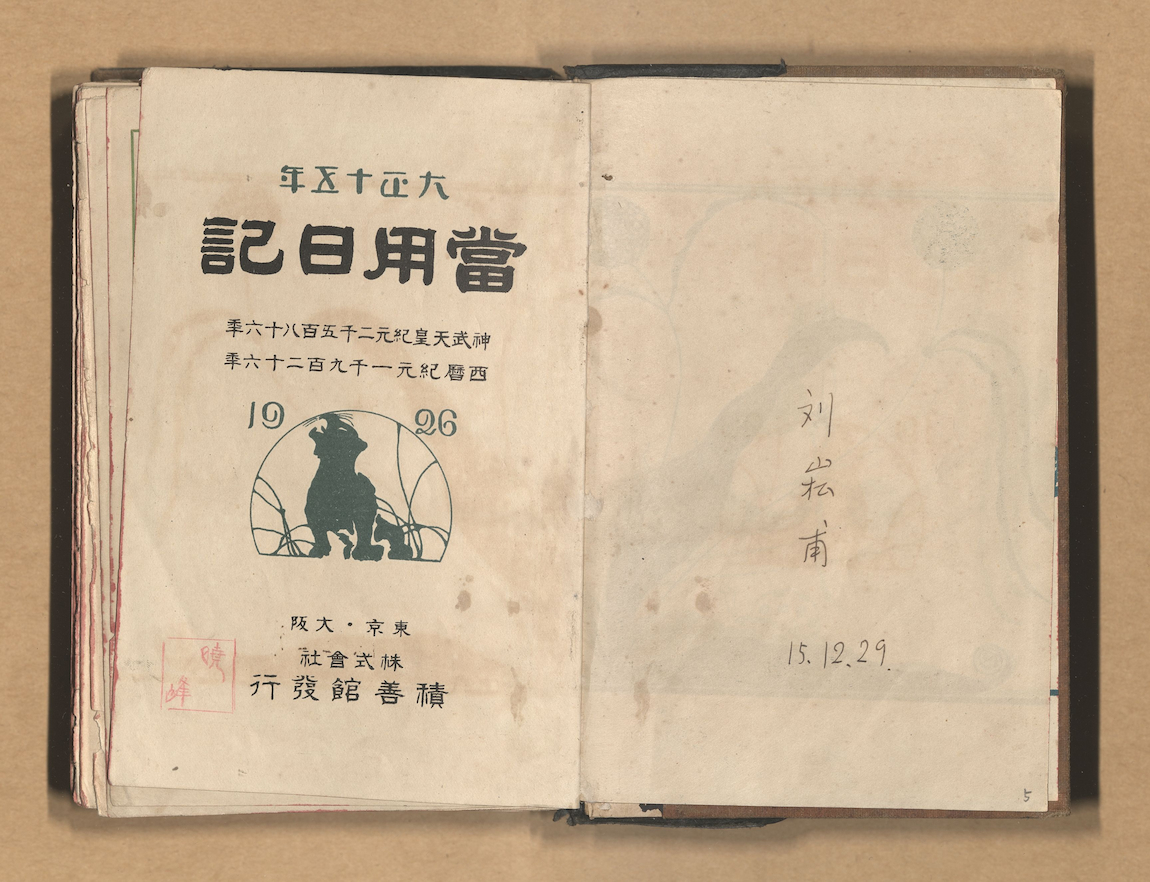

幸運的是,透過一位文史工作者的介紹,我有機會從二林蔗農組合幹部之一劉崧甫(1898-1971)的後代手中,取得了他生前所寫的日記。這本名為《鐵窗》的日記,是他因蔗農事件被捕入獄後,在獄中寫下的紀錄。

劉崧甫鐵窗日記(Source:中央研究院臺灣史研究所檔案館)

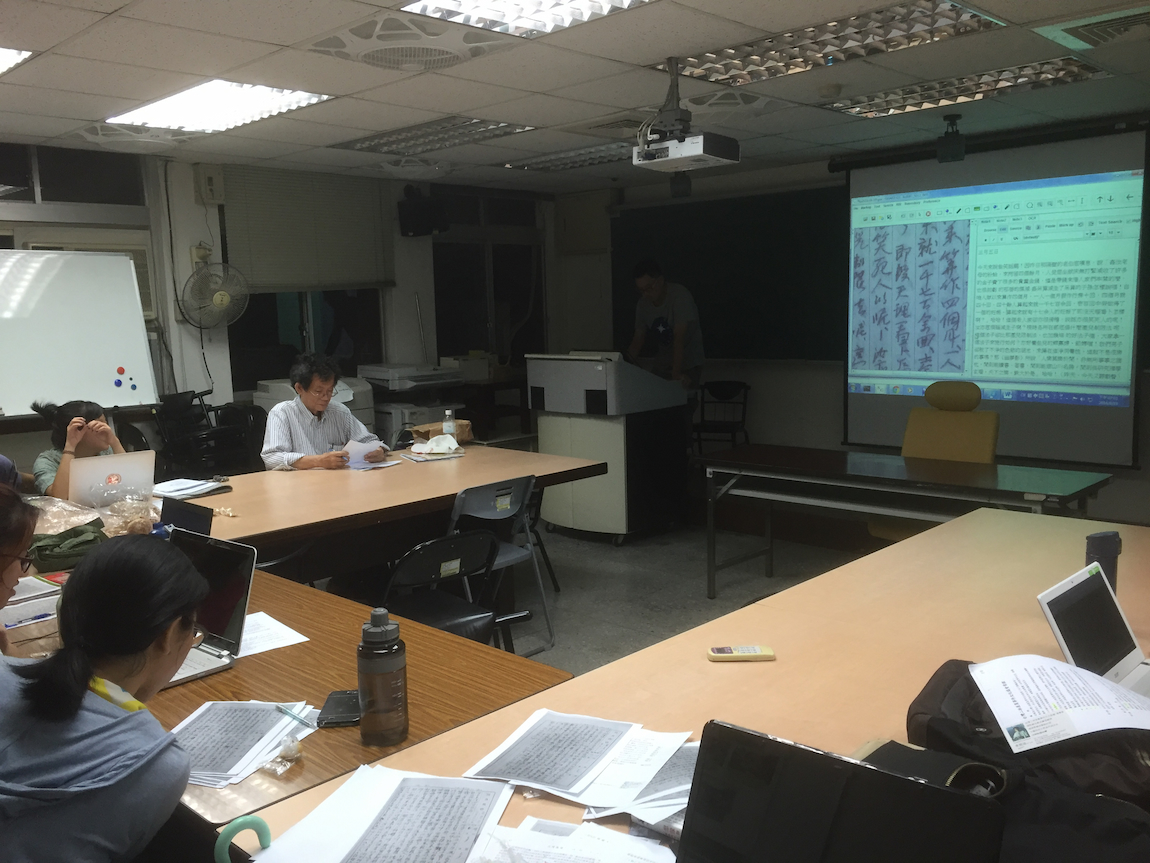

我很快就決定在臺北組織讀書會,開始與夥伴們一起閱讀、整理這份珍貴的歷史資料。在尋找夥伴時,我刻意不以他們是否受過歷史學訓練為考量,而是優先找具二林地方背景的人,或是對農村、農業議題感興趣的朋友。因為我不希望把這份日記紀錄當成一段「已經過去的故事」,而是能與現代社會有所連結,期許在讀書會中一同「咀嚼」其中的味道。從現在回頭看,這樣的想法很青春、很浪漫,但正是這股帶點青澀的熱情,讓我們能夠挖掘被埋藏的集體記憶,並使得這段記憶得以在蔗農事件滿百年的時候重新問世。

劉崧甫日記讀書會的場景。在螢幕放日記的影像檔,大家一起辨識字。(Source:都留俊太郎)

臺灣的糖,有多甜?又有多苦?如今,曾經糖業的輝煌,幾乎只剩下農村偶爾還能看到的五分仔車軌跡,以及觀光化的糖廠。再去探尋糖的甘與苦,會不會太遙遠了?但是,貫穿二林蔗農事件的核心問題——「經濟自主」並沒有隨著時間而消失。至今臺灣發展經濟的課題,依然圍繞著以甜美利益作為誘因,伴隨權力滲透與苦澀的代價。細細品味這份苦與甜,是臺灣史家的技藝,也是一場與過去及現在永無止盡的對話。

《觀・臺灣》第 66 期《二林事件✕甘味風暴》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!