知識分子加入農民運動

1920 年代,出現了臺灣史上第一波「現代農民運動」的高峰期。為什麼說是現代的農民運動呢?因為在此之前,臺灣農村其實也常出現草根的抗爭行動,例如 1912 年的林杞埔事件及 1915 年的噍吧哖事件等等,也算是廣義的農民運動。但是因為這些行動沒有熟悉現代國家體制的中間階層介入,經常求助無門,只好以直接暴力作為抗爭手段,最終代價往往也十分慘重。

而這些介入農民運動的「中間階層」,就是組成臺灣文化協會的士紳及知識人社群。當農民跟這些人合作之後,臺灣才開始出現擁有明確訴求、組織教育、宣傳動員以及具有國家體制意識的現代農民運動。

但 1920 年代中間階層與農民為什麼會開始合作?

1918 年第一次世界大戰結束後,全球捲起了「民族自決」浪潮,臺灣的知識份子也興起對「臺灣共同體」的想像;中間階層也開始跨越自身利益,勾畫出「民族、階級、女性」三大解放的啟蒙思想。另外,左翼思想的傳播也至關重要,許多知識人意識到臺灣社會階級之間的剝削情形非常嚴重,紛紛投身農工運動,造就了臺灣左翼運動第一波高峰期。

從甘蔗田開始的反抗

在農民的部份,最早團結抗爭的,大多數都是種植甘蔗的農民。這是因為大環境的因素:1920 年代初期,日本學者磯永吉在臺灣培育出了新的水稻品種「蓬萊米」後,日本紛紛跟臺灣進口蓬萊米,致使臺灣稻米價格越來越高。當稻價提高,原本種植甘蔗的蔗農就想跟進種植稻米,製糖會社就收不到甘蔗原料。於是會社只好以收回部份土地自營、加強對蔗農支配(貸款或契約)等方式,來確保原料供應。

在此情形下,小型的蔗農佃戶就相對受到壓迫。又由於糖業這種寡占的經營模式,讓蔗農們有了共同「階級敵人」,就容易形成抵抗的集體意識。

甘蔗咱種價咱開,公平交易才應該;

橫逆搶人無講價,將咱農民做奴隸。

嗨呦呦!啥人甘心做奴隸!

登記種蔗做農奴,苦在心頭無處呼;

弱者只好手牽手,據理力爭咱自由。

嗨呦呦!不達目的不罷休!—〈甘蔗歌〉

在國際情勢與臺灣內部經濟問題的雙重影響之下,中間階層開始和農民聯合起來,對抗日本政府及製糖會社。如1924年,臺灣文化協會成員與《臺灣民報》的發行人黃呈聰,在彰化郡線西堡就開始嘗試組織了「甘蔗耕作組合」,是為 1920 年代農民組織的先發,但可惜行動不了了之。

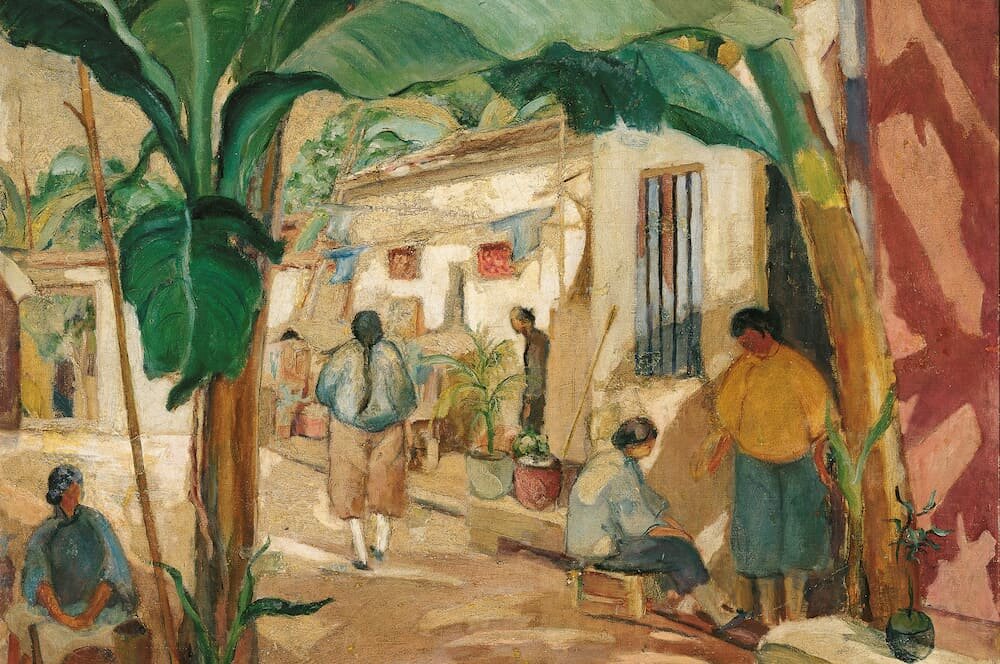

二林地區的蔗農也遇到了類似的狀況。在 20 世紀初,由於日本人在海邊種植防風林,原本二林受風砂影響的荒地,逐漸成為可耕地,於是許多資本家紛紛大舉進入二林購地,例如辜顯榮的大豐拓殖及日本的源成農場等等。1907 年的時候甚至發生源成農場大規模強制購地的事件。

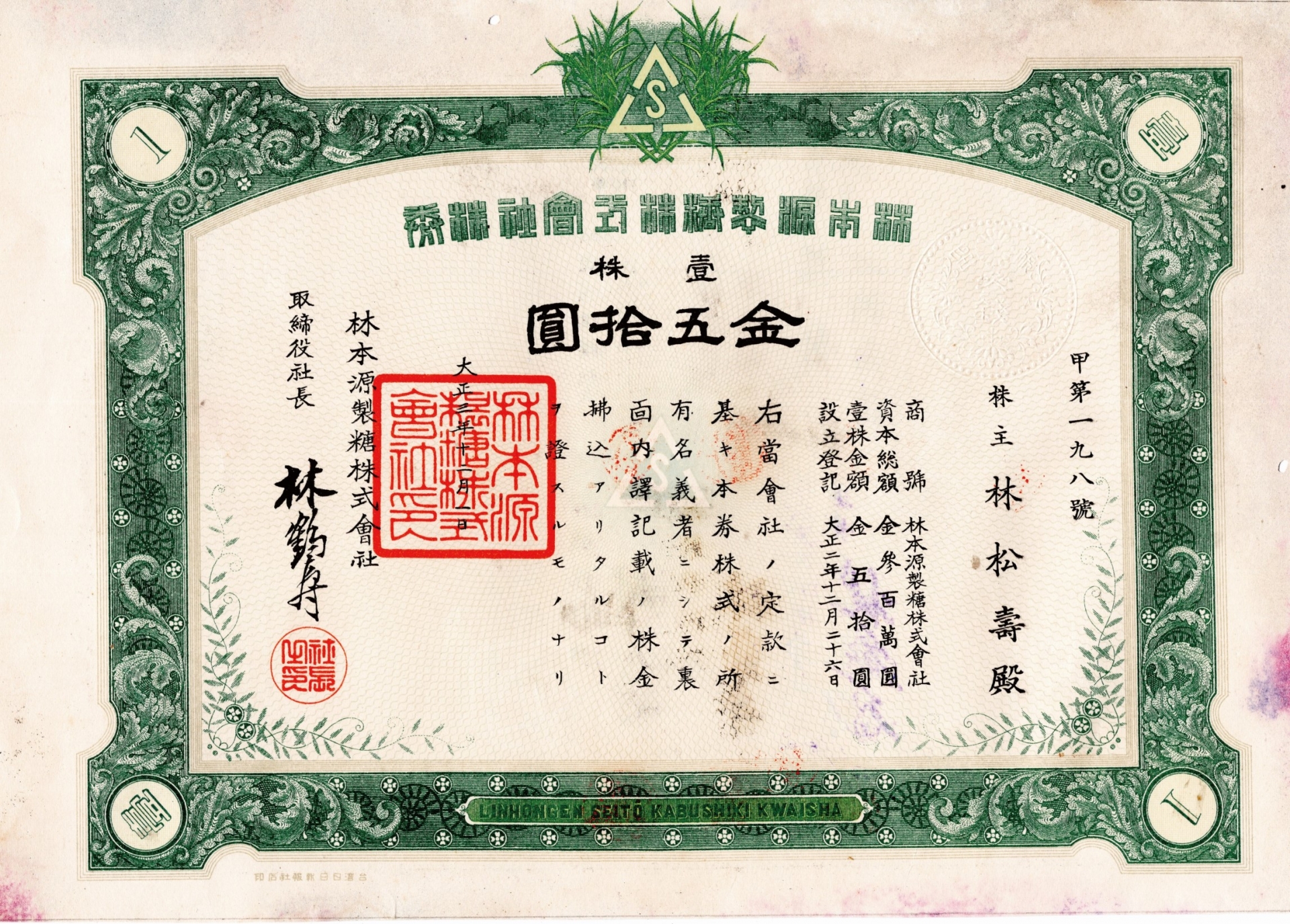

後來源成農場將土地賣給鹽水港與明治製糖會社,再加上板橋林家經營的林本源製糖會社,二林的糖業就由這 3 間企業所寡占,並且因為「原料採集區制度」的關係,蔗農販售甘蔗時無從比價,只能任憑蔗田所在地的會社宰割。

到了 1924 年,二林庄長林爐與醫生許學率領二林蔗農,向總督府陳情抗議,控訴林本源製糖會社的收購價太低,希望加發補給金,後來經過一番交涉後,蔗農們爭取到1甲地5圓的臨時補給金,使得農民們士氣大振,認為團結起來對抗會社是有力量的。

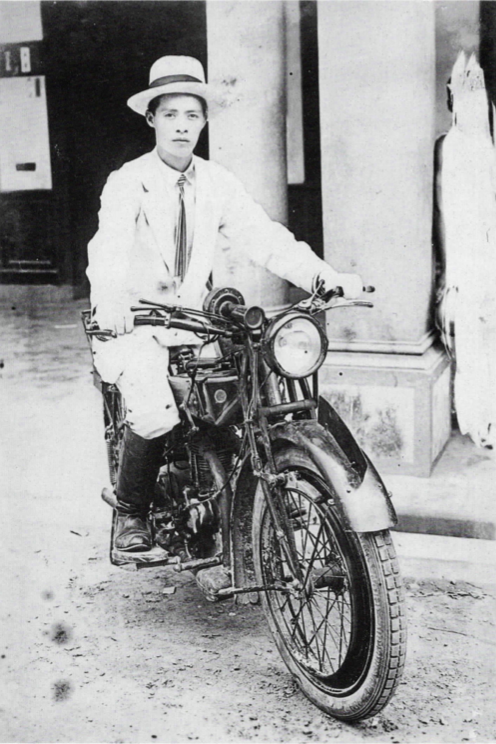

之後,在二林醫生,也是文協成員的李應章、士紳詹奕侯及劉崧甫等人協助下,農民開始積極培力、爭取權益。他們開辦「農村講座」,邀請彰化石錫勳、北斗林伯廷等文協成員來二林演講,獲得農民們空前歡迎。李應章也創作生動易懂的〈甘蔗歌〉,教給農民來傳唱,提高他們的自覺意識。

隔年,二林農民組成「二林蔗農組合」,李應章邀請文協成員,霧峰林獻堂、清水楊肇嘉及彰化陳虛谷等人前來演講,鼓勵二林農民,據說當天人們聚集於二林車站熱烈迎接林獻堂,現場萬人空巷、鑼鼓喧天,不知情的人還以為是廟裡在繞境或是做醮。

1925 年 10 月 22 日午後,林本源製糖會社邀集警察、帶領臨時工人進入蔗田,突襲強制採收甘蔗。農民們非常不滿,也糾集百餘人到現場阻止採收,與警察發生流血衝突。事件發生之後,93 名農民及組合幹部遭到逮捕。雖然有日本勞農黨的麻生久及布施辰治等人協助辯護,但最終李應章等 25 人,最終還是收到了「有罪」的判決。

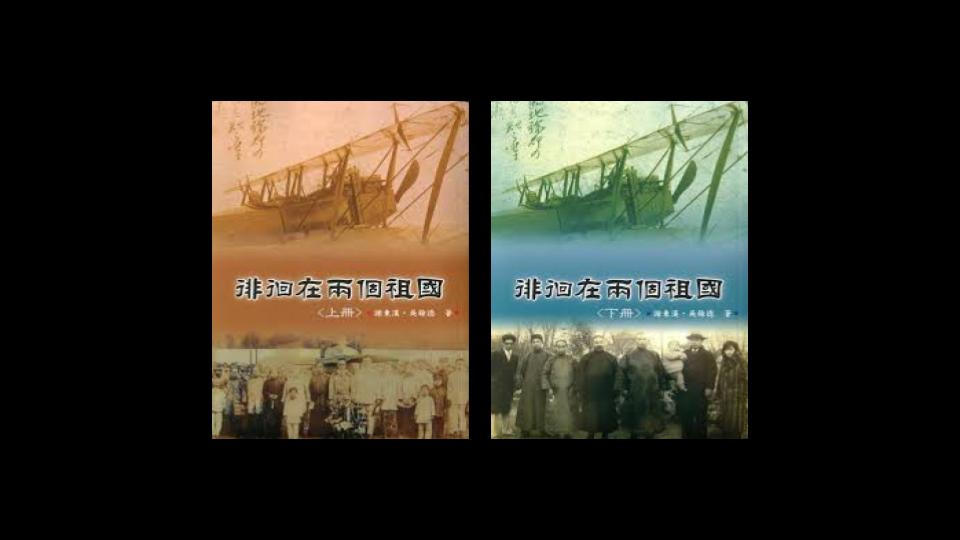

劉崧甫在事件發生後第二天,遭警方逮捕,關押將近9個月,第二年保釋回到家中,看到棺材及白幡才知道父親與弟弟雙雙過世,哀慟欲絕;而李應章也是刑滿出獄之後,才得知父親早已去世,家裡也曾遭大火燒毀,太過震驚以至於當場暈厥。這些農民運動的參與者,付出的代價可謂十分慘重。

.jpg)

人稱「和仔仙」的彰化醫生賴和,於 1925 年年底在《臺灣民報》上刊登一首〈覺悟下的犧牲⸺寄二林事件的戰友〉。賴和眼見二林的蔗農遭到製糖會社與警察無情鎮壓,許多農民遭到逮捕入獄,因此感到非常憤恨不平,只好寄寓於新詩當中:

我們只是一塊行屍,

肥肥膩膩,留待與

虎狼鷹犬充飢!

唉,這覺悟的犧牲!

多麼難能、多麼光榮!

我聽到了這回消息,

忽充滿了滿腹的憤怒不平,

無奈慘痛橫逆的環境,

可不許盡情地痛哭一聲,

只背著那眼睜睜的人們,

把我無男性眼淚偷滴!

同年,由於高雄富商陳中和的新興製糖會社強行收回佃農的土地,改作直營農場,教師簡吉與農民趙石順等人成立「鳳山農民組合」,成功協助佃農們保留耕作權,此事件鼓舞了全臺各地農民。於是簡吉等人選在 1926 年 4 月 26 日,也就是二林蔗農組合成立周年的時候,進一步成立了全島性的「臺灣農民組合」,發動如「中壢抗租事件」等大規模不合作運動,共介入了 4 百多起的農村爭議事件,全盛期農民組合有 27 個支部,2 萬 4 千多名成員之多,光就 1927 年 12 月舉辦在臺中的第一次全島大會,就有 8 百多人到場參加。

不過就在此際,農民運動卻急遽走向下坡,原因除了政府打壓之外,關鍵點也在於基層組織與知識人社群之間的差異。當時這些新式知識人,受到馬克思主義影響,認為全球處於資本主義第三期的狀態,資本主義即將崩潰,因而充滿行動的熱情。然而理想雖然豐滿,現實卻充滿挑戰,基層的農民的考量多以生計出發,也擔心參加運動會受到政府迫害,於是知識人與基層之間出現了目標上的斷裂。

農民運動與共產主義

隨著共產主義思想的傳播,臺灣的中間階層內部也出現矛盾,臺灣文化協會內部對於「民族自治」與「階級解放」的路線出現分歧。

1927 年左派的連溫卿、王敏川與自治派的林獻堂、蔡培火決裂,左派取得文協領導權,繼續進行農工階級運動,中間偏左的蔣渭水出走另組「臺灣民眾黨」與「臺灣工友總聯盟」,自治派蔡培火與林獻堂等人則以「臺灣地方自治聯盟」繼續運動。

1928 年 4 月,謝雪紅與林木順等人於上海成立「臺灣共產黨」,不久之後謝雪紅返臺,臺灣農民組合的幹部簡吉與趙港等人立即與謝雪紅商量結盟事宜。不過隨著農組越來越傾向共產黨,政治訴求越來越激進,官方的打壓就更猛烈。

於是就在 1929 年 2 月 12 日,日本警察發動「二一二大檢舉」,一併搜捕了農組成員 3 百多人,簡吉等人遭逮捕入獄,農民組合成為了非法團體,運動能量大為減弱。

簡吉出獄後,與僅存的幹部、文協的王敏川等人,組成「赤色救援會」,透過串連原本的農民會員網路,力圖做出最後的抵抗。

最終,到了 1931 年的時候,農組正式與臺灣共產黨合作。但日本當時即將步上軍國之路,決心剷除共產主義,於是同年 6 月對共產黨及農民組合進行清剿,趙港遭判 12 年徒刑,簡吉也遭判刑 10 年徒刑,臺灣農民組合被迫解散,自 1920 年代中期以來的臺灣第一波農民運動浪潮,也就此終結。

《觀・臺灣》第 51 期《起造新世界》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!

❐ History does not repeat itself, but it does rhyme.

#故事ê文協百年檔案夾 📁

去年疫情爆發以後,我們才發現,小小的臺灣也能和世界共存共榮,擁有自己的一席之地,這和百年前臺灣文化協會成立的初衷不謀而合。這個月,故事將帶你一起認識那個熱血澎湃,啟蒙臺灣人的 1920 年代。