日本的代表美食是壽司,韓國代表是泡菜,那臺灣的代表美食是什麼?鳳梨酥?蚵仔煎?還是番薯?

鳳梨酥展示的是近年來將臺灣的特產品牌化的商業浪潮,蚵仔煎則落實了臺灣靠海吃海的庶民滋味,番薯聊以安撫著歷代移民的飢寒交迫而成為一種特殊記憶,且因為其外觀與臺灣島的相似,更進一步成為「臺灣」的象徵。

然而上述的選項還可以無盡延伸:鳳梨酥還可能代換成烏龍茶,蚵仔煎可以換成虱目魚;這些代表臺灣的飲食能何以不能像法國的紅酒、德國的臘腸、義大利的義大利麵、俄國的魚子醬、日本的壽司、韓國的泡菜、印度的咖哩……成為一種文化象徵或經濟命脈?

也許有識之士會為此憂心忡忡,擔憂臺灣的國際能見度不夠醒目,但是這正反映了臺灣歷史發展的複雜與多變,因為每種代表食物代表的都是不同時期、不同人群、不同文化的臺灣。

東亞海洋世界

自中國宋元(12~13 世紀)以至明清(16~17 世紀),東亞和東南亞地區在諸多海人(宋元海商、琉球商人)的牽引下,連貫成一片由中國東海和南海圍成的海洋圈,是由沿海地區、海緣世界、海洋貿易線路組成的海洋世界。

其一是海陸交界處的沿海地區,如 17 世紀中國沿海的閩、粵兩地;第二是由沿海地區組成的海緣地帶,沿著這一邊緣分佈著貿易口岸和城市,它們組成了整個海洋世界的中心樞紐,這些口岸不僅是內地通往海洋的出口,同時也是一個海洋圈與另一個海洋圈的重要連接點。

如位於中國沿海的寧波,第三則是海洋貿易線路,如連接中國東南沿海和臺灣島的福—基隆線、連接荷屬東印度群島、馬來亞和中國東南部的亞齊—麻六甲—廣州貿易路線。

逐浪流通的經濟物產

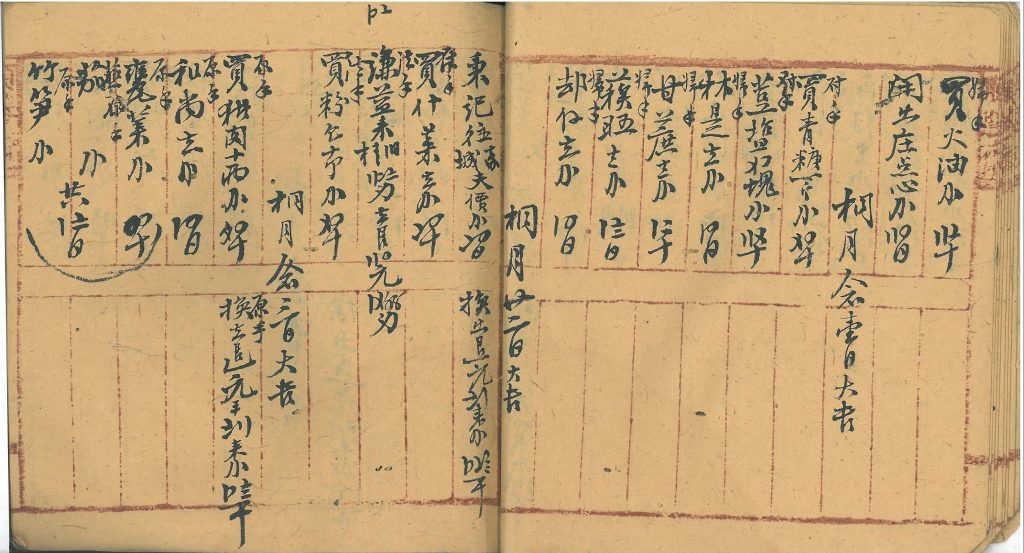

以 1683 年(康熙 22 年)7 月 14 日一艘名為「東本烏」的烏船為例,它的航行路線具體而微地顯現海洋圈的貿易流。「東本烏」的船東是劉國軒,受命於前年 6 月趁南風載運白糖與冰糖由臺灣到日本販賣,在日本當地購買紅銅與茶酒、果物等,再於 12 月北風起時向南航往暹羅,2 月到達,賣出除紅銅外的其他貨物,於當地購買鉛、錫、香料、燕窩、象牙、布匹等,於 6 月返航。當中船員 83 人,共發出辛勞銀 5000 多兩。所運回的貨物若是能夠脫手,其獲利可達 10 倍。

原屬各地特有的風土物產,在海洋貿易圈裡往來流通後,變成了經濟物產。它們脫離了其生長的水土,經遠渡重洋後變成能交換貨幣的貨品。臺灣當時的特產梅花鹿雖然並不是「作物」,但在荷蘭人佔領臺灣為東亞貿易的基地之後,也淪為經濟貨品。

梅花鹿的哀愁

在 1638 年 11 月 18 日一份荷蘭長官報告書中指出:「在大員的荷蘭人支配地區內,約有 10,000 到 11,000 名漢人,從事捕鹿、種植稻穀和蔗糖以及捕魚(冬季烏魚)等活動。」鹿的經濟價值被分為兩類,一是鹿皮,供應處於戰亂之世的日本,作為武士的護甲,二是鹿肉,供給物阜民豐的大明國作為山珍野味嚐鮮;這項一時間風風火火的經濟活動,最後造成的是臺灣生態無可挽回的梅花鹿滅絕浩劫。

影響不僅在自然生態而已,因為以鹿為生的臺灣原住民,也因此陷入了貧困的泥沼,世代傳承的狩獵文化漸次崩解。經濟作物的存在是否是「必要之惡」?

見仁見智。臺灣因為地處海與海、海與陸的樞紐地帶,作為商業貨品的「特產」除梅花鹿外,自 17、18 世紀以來各俱盛名的臺灣茶與糖最為人所熟知,這些經濟作物因其價昂,本地人往往享受不到箇中滋味。

海舶互市帶來的滋味

海洋貿易帶來的不只是特產的輸出,也伴有異地特產的輸入;這些「舶來品」也豐富了臺灣人的餐桌。最具代表性的當屬海產乾貨,如海參、鮑魚、魚翅,其價昂的程度甚至可以成為替代出口的「俵三物」,亦即在中日貿易往來時,中方以生絲和藥材交易日本生產的金、銀、銅等金屬。而隨著礦產產量遞減而衍生貿易逆差的失衡,海舶互市的變通辦法,是以這類海產品替代部分的礦產結算出口。

這些上等宴席的食材,也隨著漢人來到了臺灣,臺灣菜裡的宴客菜如鮑魚肚、桂花炒翅;日本時代的江山樓宴席如紅燒火翅、海參竹茹等菜餚,都可以覓得其蹤跡。

米鄉沒米吃?

經濟作物固然可以換取高額的利潤,下者炫富誇貴,上者顧民利生,但是人的肚皮最在乎的還是吃飽,物產本身無所謂商品或非商品,端看其生產、分配與消費的脈絡,來決定其用途。

作為最主要的糧食作物的稻米,依據考古遺跡,早在 5,000 年前就已經出現在臺灣,而在文獻上,荷蘭派駐在臺的第一任駐臺牧師甘迪留斯(Candidius)所留下的觀察紀錄指出,原住民主要從事簡單的農作,像插秧、割稻,每天晚上拿出剛好夠吃的幾束稻穗,掛在火上晾乾,而後由女性在天亮前舂好米使用,不會多準備過量的稻米。

歷經荷蘭、明鄭與清的統治,稻米一直是主要鼓勵的農業開墾作物,然而清中葉時,臺灣作為清帝國的糧倉,每年出口數十萬石甚至百萬石的稻米到內地,本地卻是如同臺灣道姚瑩所說「臺人皆食地瓜」,道光年間府城廩生李華甚至感嘆:「臺陽膏腴地,一歲或三熟,可憐草地人,不得飽糜粥。」

番薯的象徵

糧食作物在經過統治權力與經濟運作合力之下,轉變成了經濟作物,不與稻米爭地的番薯,就應運其勢而成了常民的糧食。以番薯切絲曬乾而煮成的番薯簽,成為臺灣歷史記憶中貧困辛酸的象徵。

然而原產於美洲的番薯,卻是在 16 世紀時以經濟作物的身份傳播到中國。李時珍的《本草綱目》中記載:「南人用當米穀果餐,蒸炙皆香美……,海中之人多壽,亦由不食五穀而食甘藷故也。」將其視為長壽聖品,與近年當紅的南美藜麥相比,也不遑多讓。

食材的形象取決於選擇的自由度,或許這個因素決定了對食材的觀感與印象,當大量米糧運往華南各地,生產者因為租佃關係的分配制約,無緣親嘗自己種植的米穀,意味著臺灣的社會結構隨著資源分配的底定而逐漸僵化,社會階層裡的貧富分化也越來越明顯;富者吃白米撈飯,貧者吃番薯和粥,庶民在番薯簽裡嚐到的是被迫不得享有自己辛勞收穫的酸苦。

烏金與烏魚

最能體現能同時充實胃袋與錢袋的臺灣物產,非鯔魚莫屬。

鯔魚,俗稱烏魚,每年冬至前後 30 天會隨著洋流南下產卵,故又稱作「信魚」。根據《臺灣府志》:「冬至前捕之,曰正頭烏,則肥而味美;至後捕之,曰回頭烏,則瘦而味劣。」冬至是烏魚產卵與未產卵的分界點,因此漁民會在冬至之前撈捕即將南下產卵的烏魚,否則烏魚產卵結束後北上,烏魚味道將乾澀難入口,也無法取卵製成烏魚子。從謝汝詮的〈信魚〉可以看出冬至捕烏魚的習俗文化:

臺灣捕烏的歷史可追溯自 17 世紀荷蘭與鄭成功時代,閩粵兩地漁民在汛期於臺南沿海捕撈尚未產卵的烏魚,將烏魚子醃製曬乾。烏魚子是漢人宴席菜裡的昂貴食材,煎過或火烤後切片作為冷盤上桌,有黑金之稱,被剖腹取子的母魚則是庶民口糧,捕烏魚的漁民也許吃不上烏魚子,但是一定知道烏魚炒米粉的滋味。

肚腸裡的心腸

烏魚同時兼具食物與商品性質,與其密切相關的鹽也具備此種特性,同時是民生必需品,但也被充作專賣獲利的商品。清嘉道年間的劉家謀有《海音詩》云:「浩浩飛颱競捲沙,秋棚何處覓新瓜。烏魚歲晚無消息,累得鹽官仰屋嗟。」根據學者如梶原通好觀察,「臺灣沒有『調味料』這句話,最多只是『油鹽』而已」,因此所謂最普遍的臺灣味,也許當屬醃漬菜的鹹味吧。

道地的臺灣味到底是什麼,莫衷一是,唯一相通的道理是食物不只是食物,管的不只是人的肚腸,還有人類在文明發展與變遷中各逞本事所使的各種心腸。