「為什麼要挖掘部落的過去?」

是因為好奇自己的族人長久以來,在這塊土地過去的生活樣貌嗎?

或是為了探索屏東市這塊土地,有哪些屬於原住民族人的歷史記憶呢?

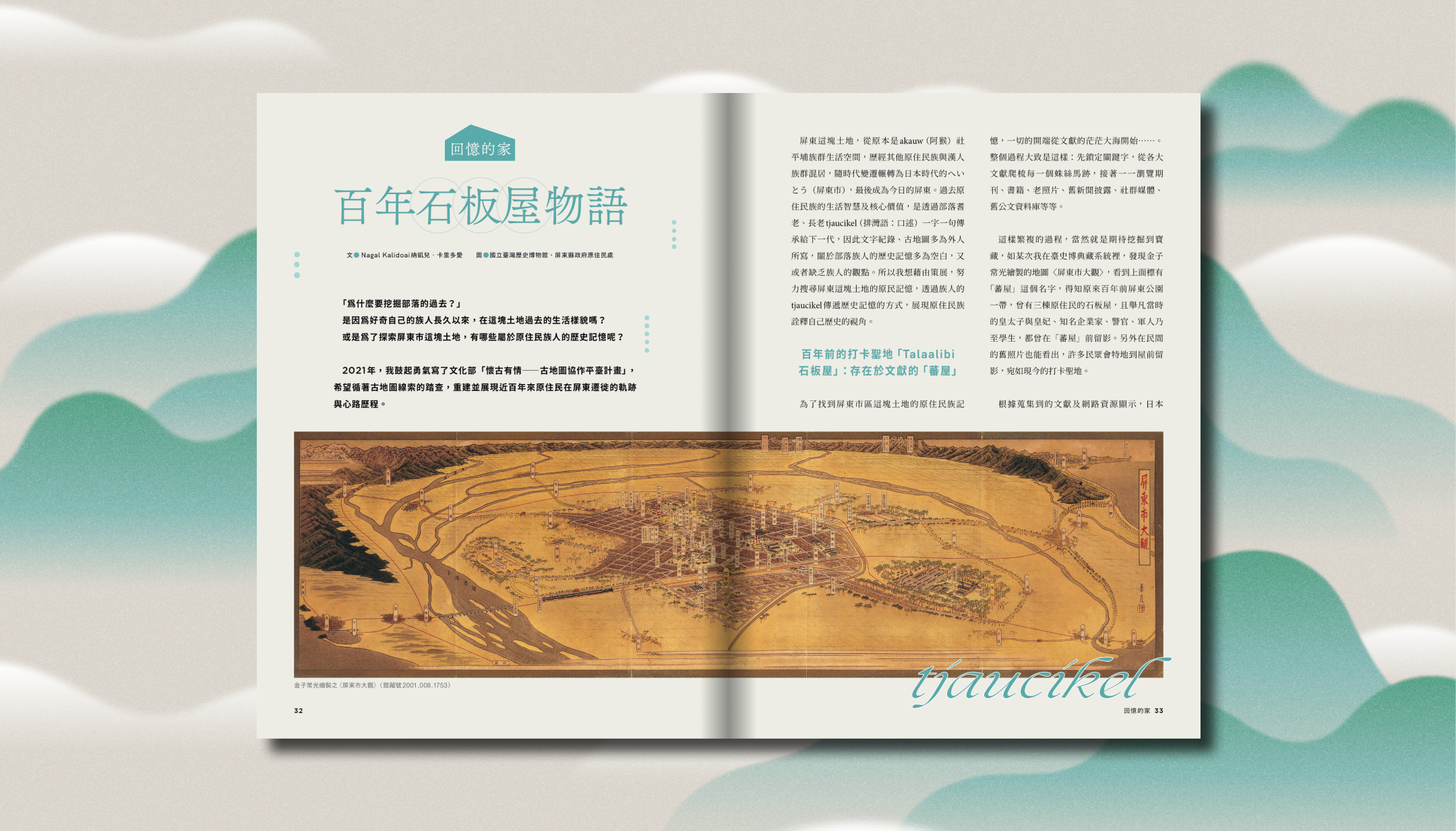

2021 年,我鼓起勇氣寫了文化部「懷古有情——古地圖協作平臺計畫」,希望循著古地圖線索的踏查,重建並展現近百年來原住民在屏東遷徙的軌跡與心路歷程。

屏東這塊土地,從原本是 akauw(阿猴)社平埔族群生活空間,歷經其他原住民族與漢人族群混居,隨時代變遷輾轉為日本時代的 へいとう(屏東市),最後成為今日的屏東。過去原住民族的生活智慧及核心價值,是透過部落耆老、長老 tjaucikel(排灣語:口述)一字一句傳承給下一代,因此文字紀錄、古地圖多為外人所寫,關於部落族人的歷史記憶多為空白,又或者缺乏族人的觀點。所以我想藉由策展,努力搜尋屏東這塊土地的原民記憶,透過族人的 tjaucikel 傳遞歷史記憶的方式,展現原住民族詮釋自己歷史的視角。

%20(1)(1).jpg)

金子常光繪製之〈屏東市大觀〉(Source:國立臺灣歷史博物館)

百年前的打卡勝地「Talaalibi 石板屋」:存在於文獻的「蕃屋」

為了找到屏東市區這塊土地的原住民族記憶,一切的開端從文獻的茫茫大海開始⋯⋯。整個過程大致是這樣:先鎖定關鍵字,從各大文獻爬梳每一個蛛絲馬跡,接著一一瀏覽期刊、書籍、老照片、舊新聞披露、社群媒體、舊公文資料庫等等。

這樣繁複的過程,當然就是期待挖掘到寶藏,如某次我在臺史博典藏系統裡,發現金子常光繪製的地圖〈屏東市大觀〉,看到上面標有「蕃屋」這個名字,得知原來百年前屏東公園一帶,曾有三棟原住民的石板屋,且舉凡當時的皇太子與皇妃、知名企業家、警官、軍人乃至學生,都曾在「蕃屋」前留影。另外在民間的舊照片也能看出,許多民眾會特地到屋前留影,宛如現今的打卡聖地。

根據蒐集到的文獻及網路資源顯示,日本總督府為了管理原住民族,在 1923 年至 1932 年間於屏東市屏東公園的北方,蓋了 3 間石板屋,日本人稱之為「バンオク(蕃屋)」。當時的族人若要下山休憩,政府規定只能進去這些「蕃屋」,到別的地方需要另外申請通行證。

老實說這段近百年前的歷史,爬梳起來還真不是一件容易的事,少不了要從茫茫的文獻大海中進行起:一一比對照片中家屋上「簷桁」的圖騰出自於哪個頭目的家屋?一個部落僅一個的「稍萊」是參照哪一個部落?究竟是哪個家族被請下山,因而在屏東都市建立這三棟石板屋?都市裡又怎麼會有部落的「大頭目」?

另外還有一張跟女明星李香蘭(戰後改名山口淑子)合影、也是最常出現在照片的小女孩,究竟是誰?更重要的是,百年前的觀光勝地為什麼現在不見了?

載浮載沉在文獻大海,有太多的問號出現在腦中。如果你是研究者,會不會想要分析探討這些文獻資料?如果你是排灣族、魯凱族人,會不會充滿疑問地想問部落耆老:為什麼我們的「稍萊」會雕刻成這樣?即使你不是原住民族人,想必也會想,居然連李香蘭都來打卡過了?這裡究竟是哪裡呀?我也好奇、好想知道有關於這個地方更多的事!

.jpg)

石板屋是排灣魯凱的重要文化指標(Source:國立臺灣歷史博物館)

受訪者現身分享家族故事

「初步線索有了?我們上哪找人呢?而且受訪者現在還在嗎?」

在那些舊照片中,留下足跡的旅客沒有 90 歲,也有 85 歲的高齡。我們的受訪對象多為部落的耆老或曾接受日式教育的族人,有田調經驗的研究者一定可體會,訪問高齡者的困難度比一般受訪者高,很慶幸筆者因與霧臺魯凱文物館合作過「深刻魯凱木雕展」,在 2021 年便曾經訪談過 Pathagaw 唐寶至女士,而跟她的緣分也即將為那位頻頻出現在照片的小女孩身世揭曉答案。

第一次訪談 Pathagaw 唐寶至女士是為了她父親的木雕作品,當時她就有提到蕃屋相關歷史,但因為不是當時的主題,我們只留下紀錄、並未深究。後來我們拿著近百年前的照片、資料,再一次訪問年歲將近 90 歲的 Pathagaw 唐寶至女士,她不僅記憶清晰,並透過魯凱語、日語、中文的方式敘述這段經歷;也記得與李香蘭的合照經歷,且她描述當時除了李香蘭之外,還有好幾位類似的「中國小姐」(依 Pathagaw 唐寶至女士的說法)與自己合照。

.jpg)

屏東市「蕃屋」相關的明信片、照片、書籍等,幾乎都能發現 Pathagaw 唐寶至女士的身影,高齡 90 歲的她,以魯凱族語、日語與華語交錯分享歷歷在目的往事,言談間透露思念,令團隊印象深刻(Source:屏東縣政府原住民處)

在訪談的過程,發現魯凱族人有較多實際跟屏東公園的 Talaalibi(魯凱語:石板屋)有關的記憶,尤其是當時曾在此居住十年的傳統領袖 Maicusu Dalapadhane 唐榮及其家人,透過女兒 Pathagaw 唐寶至女士,及也曾在這三棟石板屋居住過的族人或其後代口述,每一位對於石板屋的經歷與體驗都有不同的回憶描述。受訪者表示,族人必須參加日方舉行的雕刻評比測驗合格,才能到屏東都市裡的石板屋居住、工作。也就是說,當時被聘請至石板屋居住的族人,都是排灣、魯凱族的雕刻巨擘,而當時 Pathagaw 唐寶至女士的父親唐榮正是雕刻評比考試的第一名,也是相關照片出現頻率最高的族人。

為了不放過一點蛛絲馬跡,我們在短短幾個月,進行了 20 次以上的田野調查。從個人到團體、從屏東都市到霧臺部落、從白天到黑夜,團隊不知道挑燈夜戰多少次,整理出幾十萬字的逐字稿。秉持著打破沙鍋問到底,且還要追問砂鍋到底在哪裡的精神,終於讓我們找到了屏東公園蕃屋的前世今生。

.jpg)

泰武鄉萬安村村長陳正順的父親,曾是阿瑪灣工藝所的知名雕刻技師。田調時,陳正順先生分享父親的經歷之外,還提供了父親當年在工藝所雕刻的作品,曾出現在鈴木秀夫所著的《臺灣蕃界展望》,令團隊非常興奮(Source:屏東縣政府原住民處)

.jpg)

團隊在田調過程,從訪談對象得知屏東市石板屋的原型,可能參照古樓部落中傳統領袖的家屋(Source:屏東縣政府原住民處)

在蒐集個案的過程中,根據《臺灣日日新報》披露,位於蕃屋旁的小教室,是 1934 年籌設建立的「Aalangan 屏東紹介工藝所」。該處是邀請族人到現場展現雕刻、刺繡、編籃技藝的場所,相較於另一處原住民工藝所——1929 年以生產為導向而建立的「阿瑪灣工藝指導所」,屏東紹介工藝所是以經營「門面」、「觀光」為主軸,並在有重要訪客時作為表演場地,是個具備都市觀光功能的場所。

在屏東紹介工藝所成立前,原住民族工藝所建置的脈絡,最早可以追溯到阿瑪灣工藝指導所成立之始。相較於屏東紹介工藝所的功能定位於「觀光」,阿瑪灣工藝所則定位於「培訓」、「生產」,主要由日人小林保祥傳授雕刻技藝、及其妻子傳授刺繡、編織。

據多位耆老口述,只有經過日本人的考試認證才能被邀請至工藝所,換句話說,只有首屈一指並被認可的雕刻師,才能至屏東紹介工藝所做現場雕刻。學者高業榮發表於期刊《西魯凱族群的部落和藝術(7)》(1987),訪談 Lidaku Mabaliu 蔡旺時說到, 當時的雕刻師還有同部落的 Labagau Dumalalan 江漢文、大武部落的 Dalongbagu 顏清吉及霧臺部落的 Maicusu Dalapadhane 唐榮。我們整理了幾位雕刻師家屬的口述訪談,記錄族人被挑選至工藝所的遴選辦法、藝術品的最終下落、在工藝所工作與在都市生活的心路歷程等,讓我們親身體會近百年前的原住民藝術家在屏東市的生活經歷。

.jpg)

2022 年,我們秉持 tjaucikel 口述精神,透過特展揭露百年前斜坡民族傳統領袖在都市的日常(Source:屏東縣政府原住民處)

另根據大武部落傳統領袖 Laucu la Hakehake 唐進樹的口述,Lidaku Mabaliu 蔡旺是來自好茶部落的知名雕刻工匠,在部落經常替族人進行雕刻、製作工具等服務,除了雕刻技藝,打鐵、築屋、狩獵亦為其專長,故頗受部落族人等尊敬。他曾到屏東市中的紹介工藝所進行雕刻工作,因有著一身精湛的雕刻工藝,Lidaku Mabaliu 蔡旺經常至部落領袖家中進行雕刻,使身為魯凱族平民階級的他,因此獲得通常只有領袖才擁有的裝飾權力。

.jpg)

此種模樣的「稍萊」,除了在百年前屏東公園石板屋可見之外,很難在其他地方發現(Source:屏東縣政府原住民處)

.jpg)

日本時代於屏東市石板屋旁,打造了第一間原住民族藝術工作室,是魯凱、排灣雕刻巨擘的日常工作場域,也是斜坡民族藝術作品大量流通於市面的第一站(Source:屏東縣政府原住民處)

真希望這段歷史能如同現在的社群平臺,時不時跳出當初拍照打卡的動態回顧,讓你細細回味!我們不希望這段歷史,只是靜靜地躺在家裡的相冊,或耆老們的記憶中,並隨著時光的洪流而漸漸被遺忘。其實還有好多未解的謎沒被揭露,像是為什麼「稍萊」要這麼刻?為什麼屏東公園現在看不到石板屋了?那些雕刻巨擘的作品呢?流去哪了?

這麼多原住民族人的生命故事,該做的是思考如何留下紀錄,如何從過去的 tjaucikel 口述挖掘族人的歷史,生長在這塊土地的我們,都應該努力留下祖先們走動過的記憶。

.jpg)

前述提到的 Pathagaw 唐寶至女士,從出生到戰後,十年間都在屏東市「蕃屋」周圍生活,是旅居最久的旅客之一,對於「蕃屋」和屏東市的記憶體驗有著深刻的描述(Source:屏東縣政府原住民處)

.jpg)

如此多原住民族人的生命故事,如何從 tjaucikel 口述挖掘族人的歷史、挖掘祖先們走動過的記憶,又如何留下紀錄,是筆者長期致力的事情(Source:屏東縣政府原住民處)

《觀・臺灣》第 64 期《一起尋找家》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!