關於臺灣的地名沿革,磚塊厚的大書已經一牛車。這篇短文只打算講「清領/日治」與「日治/民國」政權更替之際要怎麼更名,以及這些系統性的操作帶來了哪些影響。

從清國到日本

日本人剛來的時候,沒打算大改臺灣的地名,地名的大改要到 1920 年,那時候日本已經統治臺灣 25 年。不過,日本人初期還是對地名做了兩件事:給城垣的所在地賦予明確的名稱,以及地方地名的用字官方化,為了搭配自然村/行政村的劃定。

什麼是為城垣所在地命名?過往清領時期的行政劃分就有臺灣府城、彰化縣城等城垣城市,但日本人的觀念是必須一地一名,依照清領時期的邏輯,臺北府城同時也是淡水縣城(到了清末還同時是臺灣省城呢),城內到底要叫臺北還是淡水?

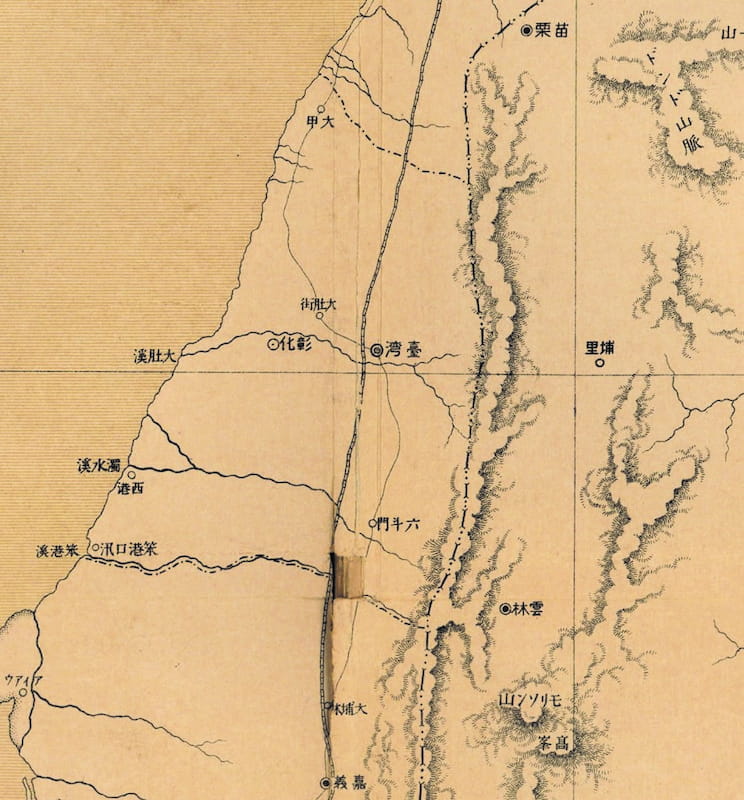

因此,日本人一來後,就先把縣城以上的城垣,按前清的各地最高行政等級,去掉縣城(或府城)字樣後,確認了臺北、新竹、臺灣、彰化、鹿港、臺南、鳳山⋯⋯等一批地方行政中心地名。等等,地方行政中心城市怎麼還有「臺灣」?這個城市就是後來的臺中,那是因為清末劉銘傳打算把新省城放在臺灣中部,於是把臺灣府、臺灣縣從臺南遷來。後來日本人也覺得這個城市名會混淆,所以在 1896 年後就正式改名為「臺中」。

至於地名用字的官方化更是影響深遠。清代的臺灣地名,除了有派官署的地方,因為皇帝老爺下旨,令地名用字得官方化之外;其餘廣大田壤間的地名,普遍都只口傳、有音無字。當要寫成書面語時,你用的字跟我用的字就不一樣了。比如臺南城內有個地方叫「磚仔橋」,這是一般人的寫法,來到文人雅士口中成了「莊雅橋」;臺中的烏日,有人寫成「湖日」。若是有原住民語背景的地名,音譯更不一致,比如恆春半島的 qatoro 社,清人有寫成射蔴裡、射猫裡、射馬里、紹勞雅、紹猫釐⋯⋯各種寫法,簡直是「貓」、「馬」不分了。

地名用字的官方化,也與日治之後 1898~1904 年間土地調查、行政邊界的劃定有關。過去臺灣地方的聚落(庄頭)是自然村的概念,到底哪裡到哪裡算是一個庄呢?不一定有明確的邊界。1920 年土地調查整併成約 3 千個街庄時,自然村就成了行政村,在地籍圖和《臺灣堡圖》上框出了明確的邊界;而每個街庄(和更小的土名)的地名用字,就依《臺灣堡圖》為準,地名用字從此就官方化了。

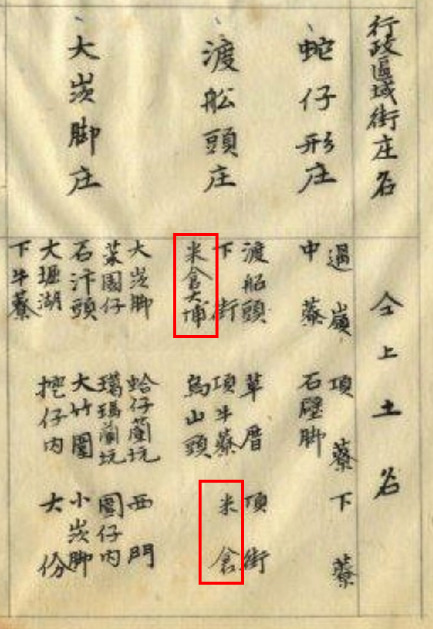

但也必須指出,《臺灣堡圖》中全臺超過 1 萬 4 千筆地名用字的官方化過程中,也有一小部分的用字脫離了原意。如今日新北市八里區的「米倉」(里名),在《堡圖》寫為「米清」,然從總督府公文類纂中土地調查的原始資料來看,調查時確實寫作「米倉」,《堡圖》不知何緣故誤植了,直到戰後初期的改名才更正回來;八里另一個類似的例子是「訊塘埔」,按原意是清代設置的汛塘,「汛」字應為水字邊,但在地名官方化後,就將錯就錯至今了。

至於後來 1920 年(東部要到 1937 年)全臺大規模的地名改換,因為已有不少研究的文章,這邊只簡略總結:日本 50 年間對臺灣地名的改換,在平地主要是街庄(相當於今鄉鎮)層級以上的地名,至於大字(村里)和以下地名基本上是未動的;在山地,則確實增改了一些日式地名(如研海、川中島、上野、中野、下野等),但絕大多數的地名,還是以片假名音譯原住民語為主。此外就是八大主要城市的精華地帶,傳統的大小字會改編為日式町名,被劃分為面狀的空間,至於線狀的街道則不再給出正式名稱。

從日治到中華民國

時至戰後,國民政府接收臺灣的心態就是要徹底去除日本「殖民遺毒」,所以一開始就打算把日化的臺灣地名大改一通。但是國民政府一改改過頭,把村里(原大字)以下地名全面改過,幾乎把明清遺留的傳統地名剷除殆盡。反而是日本 1920 年改定的鄉鎮名(原街庄名),許多是移植自日本地名(如高雄、清水),或者源於日語漢字讀音轉換(如關西、民雄、馬公)卻幾乎保留,豈不怪乎?

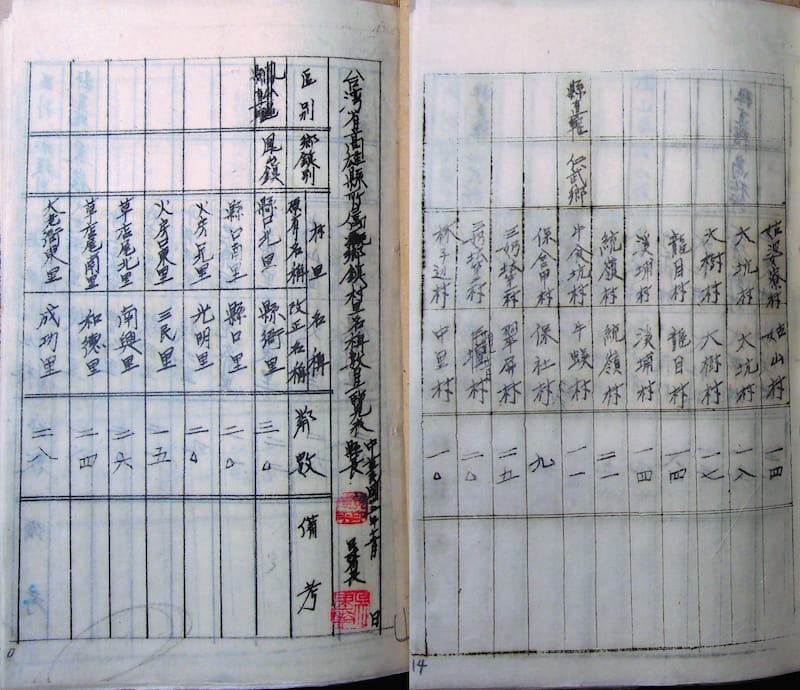

國府在平地初編村里時,還是按日本時代地籍的大小字來編組。以當時高雄縣鳳山鎮和仁武鄉為例,可以看出鳳山鎮初編的里名有火房口東里、草店尾北里等名稱,仁武鄉初編的村名有三奶壇第一村、林子邊村等名稱,可知還廣泛保留日本時代地籍的大小字。然而改編後,就變成了三民里、南興里、翠亨村、中里村等名稱,傳統地名的意味全失,全面雅化、二字化和國民黨口號化。

在山地,由於日本時代山地不置街庄,沒有行政編組。到了戰後國民政府統治階段,則基於山地、平地平等的概念,將各地劃編入山地鄉,下再分設各村。此過程中,山地地名就大量被改換為「世外桃源、四維八德、復興中華」的名稱。

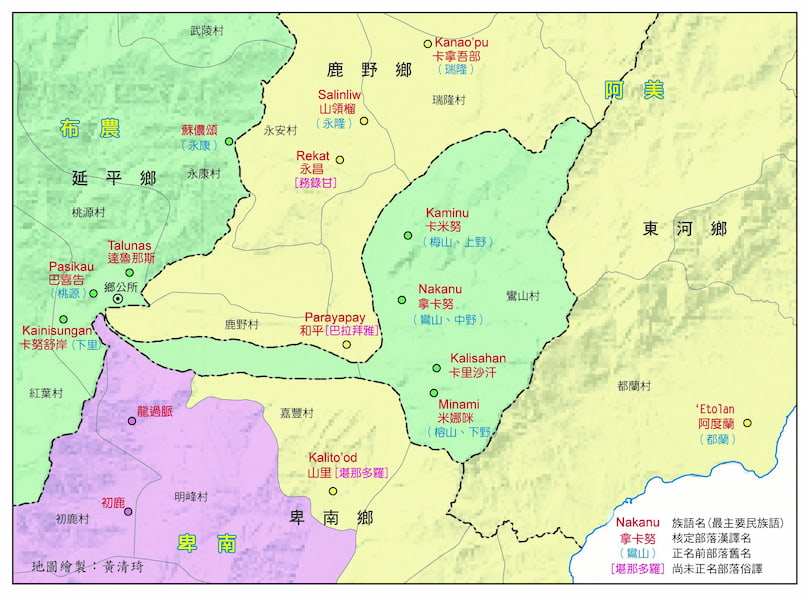

以延平鄉突出部鸞山村為例,傳統部落名是 Kaminu、Nakanu、Minami,日本時代前期以部落名的片假名音譯為地名,後期改為日式的上野、中野、下野。國府接收後,改為梅山、鸞山、榕山,直至近年部落正名後,原民會才核定並公告回原來的部落漢字名,定為卡米努、拿卡努、米娜咪。

可喜的是,現在山地鄉的正名運動逐漸興起,脫離了黨化教育的教條。比如今高雄市那瑪夏區,原本叫「三民鄉」,底下三個村分別為「民族」、「民權」、「民生」,2008 年時除鄉名更改,三個村也分別正名為「南沙魯」(Nangisaru)、「瑪雅」(Mangacun)、「達卡努瓦」(Tangaanua)。

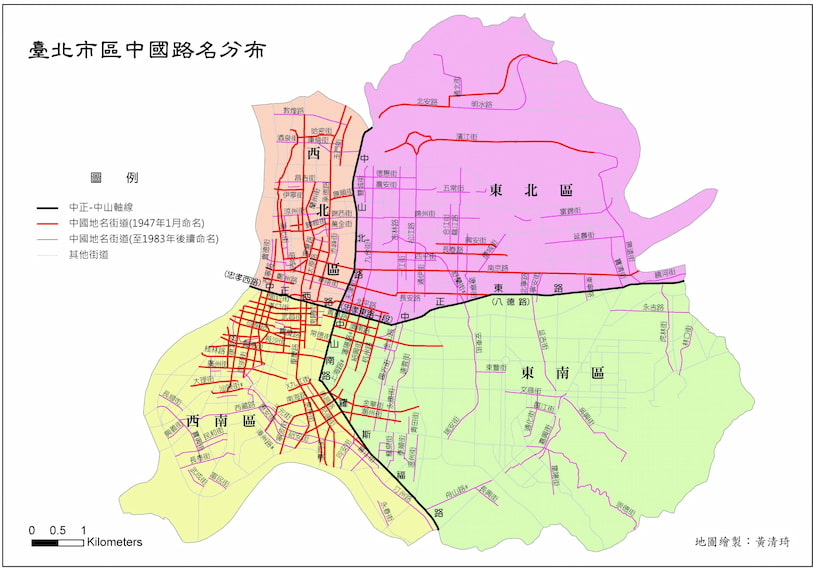

但在城市的路名,除了國府傳統教條式路名外,還遺留大量「中國城市」路名,尤其以臺北市舊市區最為顯著,一共用了上百條中國城市路名,按中國相對位置,分布在臺北市「天龍國」的區域。這批路名是在 1947 年 1 月命名的,取代了戰後初期短暫擬清代街名的名稱(不可能完全復原,清代很多舊路因日本時代都市計畫拉直,而當時道路無另命名)。這些中國路名繼續衍生新的地標與名稱,比如重慶國中、捷運松江南京站,然而位在大龍峒的重慶國中,跟重慶市有何關係呢?松江省是一個短暫存在於 1945~1954 年僅僅 9 年的省分,現在的中國民眾都未見得有幾人知道這個省的存在,臺北市民卻一直紀念著。

結語

綜上所述,可以看出政權轉移時,新政權如何將意志貫徹在臺灣地名的改變上,給我們強加多少莫名其妙的地名。然而,威權時代結束,因為政權和平轉移的因素,地名的轉型正義相形之下非常微弱。今日如果有人提倡「改掉中正路」,恐怕負面聲浪會鋪天蓋地席捲而來,什麼「房地產要掉價」、「更改身分證的成本可以換 OO 份營養午餐」的批評就來了。不過,當年改更大的時候,可沒有人敢評論呢!