紀錄片的起步

我大學是就讀以劇情片為主的傳播科系,對於紀錄片較無深入的接觸,畢業作品也是拍攝劇情片《山地刀》,探討原住民族於都市生活所遭遇的困境。然而在進入在業界工作之後,利用假日之餘,因緣際會參加了原住民族文化事業基金會所舉辦的原住民族新聞及紀錄片人才培訓課程,開始對於紀錄片製作有更深的認識。在此,我也認識了許多原住民族導演前輩,不時受到他們的鼓勵,期許自己多拍攝記錄族群的故事,課程結業之時,也製作了第一部紀錄短片《我不可能帥到永遠》,短片記錄著排灣族醫師徐超斌,為著族人健康所付出的努力與幫助,並探討臺東醫療資源缺乏的議題。

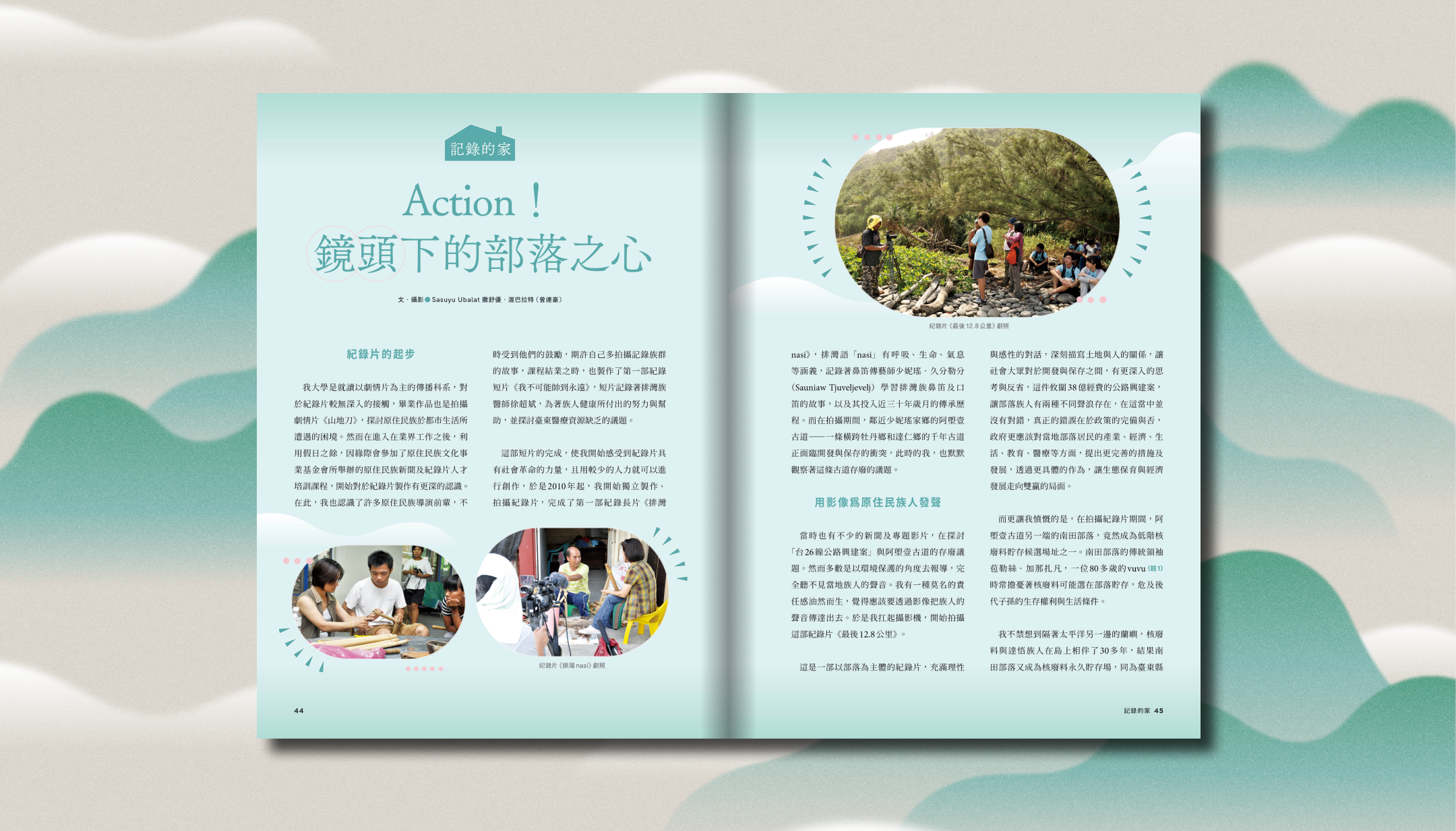

這部短片的完成,使我開始感受到紀錄片具有社會革命的力量,且用較少的人力就可以進行創作,於是 2010 年起,我開始獨立製作、拍攝紀錄片,完成了第一部紀錄長片《排灣 nasi》,排灣語「nasi」有呼吸、生命、氣息等涵義,記錄著鼻笛傳藝師少妮瑤.久分勒分(Sauniaw Tjuveljevelj)學習排灣族鼻笛及口笛的故事,以及其投入近三十年歲月的傳承歷程。而在拍攝期間,鄰近少妮瑤家鄉的阿塱壹古道——一條橫跨牡丹鄉和達仁鄉的千年古道正面臨開發與保存的衝突,此時的我,也默默觀察著這條古道存廢的議題。

.jpg)

紀錄片《排灣 nasi》劇照

.jpg)

紀錄片《排灣 nasi》劇照

用影像為原住民族人發聲

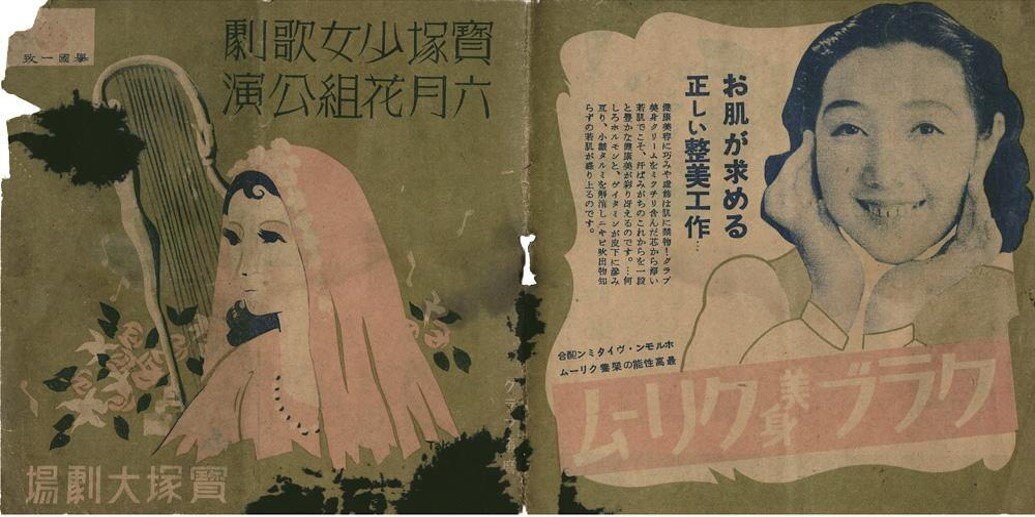

當時也有不少的新聞及專題影片,在探討「台 26 線公路興建案」與阿塱壹古道的存廢議題。然而多數是以環境保護的角度去報導,完全聽不見當地族人的聲音。我有一種莫名的責任感油然而生,覺得應該要透過影像把族人的聲音傳達出去。於是我扛起攝影機,開始拍攝這部紀錄片《最後 12.8 公里》。

這是一部以部落為主體的紀錄片,充滿理性與感性的對話,深刻描寫土地與人的關係,讓社會大眾對於開發與保存之間,有更深入的思考與反省,這件攸關 38 億經費的公路興建案,讓部落族人有兩種不同聲浪存在,在這當中並沒有對錯,真正的錯誤在於政策的完備與否,政府更應該對當地部落居民的產業、經濟、生活、教育、醫療等方面,提出更完善的措施及發展,透過更具體的作為,讓生態保育與經濟發展走向雙贏的局面。

.jpg)

而更讓我憤慨的是,在拍攝紀錄片期間,阿塱壹古道另一端的南田部落,竟然成為低階核廢料貯存候選場址之一。南田部落的傳統領袖苞勒絲.加那扎凡,一位 80 多歲的 vuvu(1)時常擔憂著核廢料可能選在部落貯存,危及後代子孫的生存權利與生活條件。

我不禁想到隔著太平洋另一邊的蘭嶼,核廢料與達悟族人在島上相伴了 30 多年,結果南田部落又成為核廢料永久貯存場,同為臺東縣民,同為原住民部落,政府用 50 億回饋金來包裹這世紀之毒,用交換條件來換取部落的發展,以福利殖民的政策來誘騙族人,不公義的政策讓族人不時擔心著核廢料對部落的威脅。

於是,在紀錄片《最後 12.8 公里》完成後,我們隨即又開始進行《原來我們不核》的拍攝,以三位女性為主要角色:苞勒絲.加那扎凡、希婻.瑪飛洑、蘇雅婷。關於這三位女性的身份,分別是南田部落傳統領袖苞勒絲.加那扎凡,憂心著部落將成為核廢料永久儲存場,無法留給下一代美麗乾淨的土地;而「核廢料遷出蘭嶼」口號喊了 30 年的希婻.瑪飛洑,殷殷期盼著核廢料真正遷出蘭嶼的那一天,讓族人不再受輻射汙染的危害;至於凝聚臺東反核力量的推手蘇雅婷,喚起臺東人對核廢議題的重視,堅守「乾淨臺東,核廢不要」的理念。面對龐大的國家機器,資源匱乏的她們仍用溫柔且堅定的力量捍衛著部落的權益,而她們挺身而出的精神,為現今物質方便的主流社會,給予不同的觀點與省思。

.jpg)

.jpg)

用原住民族觀點說自己的故事

從投入紀錄片製作開始,我長年都在屏東的南端和東部遊走拍攝,作品《原來我們不核》完成之後,我的大兒子也漸漸長大即將進入就學階段,而面對臺灣教育僵化與不夠多元的教育環境,我也開始思考:原住民族的下一代應該需要什麼樣的教育環境。在一次的機緣之下,我看見了美園社區互助教保服務中心(以下簡稱美園)的教學方式——孩子們用族語唱歌、在部落中學習,突破主流教育體制的框架,教學方式與環境讓我非常地感動,我也決定開始拍攝美園和旭海兩所部落互助教保服務中心的故事,真實記錄教保中心如何將語言和文化實踐在教學中,用部落的方式來照顧孩子,恢復部落共同照顧及互助的文化。

這樣的教育方式更應從幼兒開始做起,不僅僅是文化扎根,更能建立深厚的族群意識和族群自信。因為過去以來,我們所受的教育,是教導孩子要作個堂堂正正的中國人,但從未教過我們如何真正作個部落的人,而這部《作部落的人》也是我近幾年拍攝多部有關教育議題紀錄片的開端。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

此時,我經常反思自己受教育的歷程,也反問自己:難道我的孩子也要跟我受相同的教育嗎?我受的教育讓我知道春秋五霸和戰國七雄,但我卻不知道鄰近大社部落的抗日事件和霧臺抗日事件。我知道看到魚逆流而上是要我們突破逆境力爭上游,但是站在族群的觀點,我想 vuvu 心中所思考的,或許是要如何捕撈這些魚吧!而在花蓮奇美部落的阿美族人還真的有捕撈小魚逆流而上的傳統漁法(2)。

2015 年「實驗教育三法」通過之後,三地門鄉地磨兒小學在 2016 年轉型為民族實驗小學,並開始使用以排灣族為主體的教材,是全國唯一自己編輯教材的小學,結合排灣族文化與主要學科,讓部落小孩自然地生活在自身的文化裡,更能學習一般學科知識,我也毅然決然讓兒子進入地磨兒小學就讀,時常關心兒子就讀的狀況和學校的發展。

在觀察約三年後,我便著手進行紀錄片《masan caucau 成為真正的人》的拍攝。這部紀錄片探討了地磨兒民族實驗小學教育的核心價值,細膩地從教師、家長、學生三者緊密的關係與結構發展故事,來看當代的族語復振及民族教育(3)的重要性。隨著耆老逐漸凋零,族群文化也隨之快速流失,實驗教育在國高中以上層級十分不足,學生憂心小學畢業後沒有能銜接的國中,面臨著許多的困境和難題,但還是很努力在當代教育的環境中,發展出屬於自己的民族課程,期許孩子成為有排灣族靈魂的人。

.jpg)

.jpg)

拍攝完這兩部教育議題的紀錄片之後,我將記錄場域拉到了屏東大學原住民專班。社會上極少人認識大學裡的原住民專班(以下簡稱「原專班」),且有些大學沒有經過深思熟慮就開設了原專班,最終發現經營不易而停招,學生的受教權益也受到很大的損害和影響。

我從很早就開始關注及觀察原專班的發展,也在屏東大學原專班兼課六年多,覺察到原專班的資源缺乏及不完善的制度,導致原專班的定位無法視作一般科系,不像一般科系至少有七名專任師資,有些原專班甚至連一名專任師資都沒有,這樣的環境難以建構以原住民族為主體的高等教育。然而屏東大學原住民專班的老師,仍很用心發展原專班應有的課程內容,希望培育出熟悉傳統文化並結合專業學科,能從原住民觀點來為原住民社會服務的人才,也期待原專班可以擁有與一般科系相同的資源。《我念的原住民專班》這部紀錄片,在高等教育層面上可以探討的議題非常多,但社會上仍舊有許多人不知道它的存在,更不瞭解它在原住民族高等教育的重要性。

.jpg)

.jpg)

紀錄片作為社會革命的起點

原住民族在臺灣各角落,也存在著許多待探討的議題:土地、醫療、教育、語言、法律、歧視、政治等,我所拍攝的紀錄片其實都是自己生活周遭發生的事情,一部一部完成的紀錄片,也一點一滴累積了我的生命經驗,同步且陪伴這些議題持續進行中。雖豐厚了我的生命歷程,卻也看見族群沉重的故事和議題,紀錄片裡的故事並沒有隨著影片落幕而結束,每個故事都還在現實社會持續開展中,也隨著時代面臨著不同的課題。我將紀錄片視為一種社會革命,企圖翻轉大眾對原住民族既有的印象,讓不同族群間能彼此互相暸解,並具有尊重多元族群文化的素養,也期許透過紀錄片的傳播,能讓社會大眾關注原住民族所面臨的難題。

《觀・臺灣》第 64 期《一起尋找家》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!

[2]關於傳統漁法,我曾在花蓮奇美部落拍攝阿美族 papodau 漁獵陷阱製作的歷程,漁法裡面有生態、科學、人文和歷史,也是實驗教育強調的在地文化知識和主要學科做結合發展課程。

[3]「民族教育」指的是依原住民族文化特性,對原住民族學生所實施的知識教育。