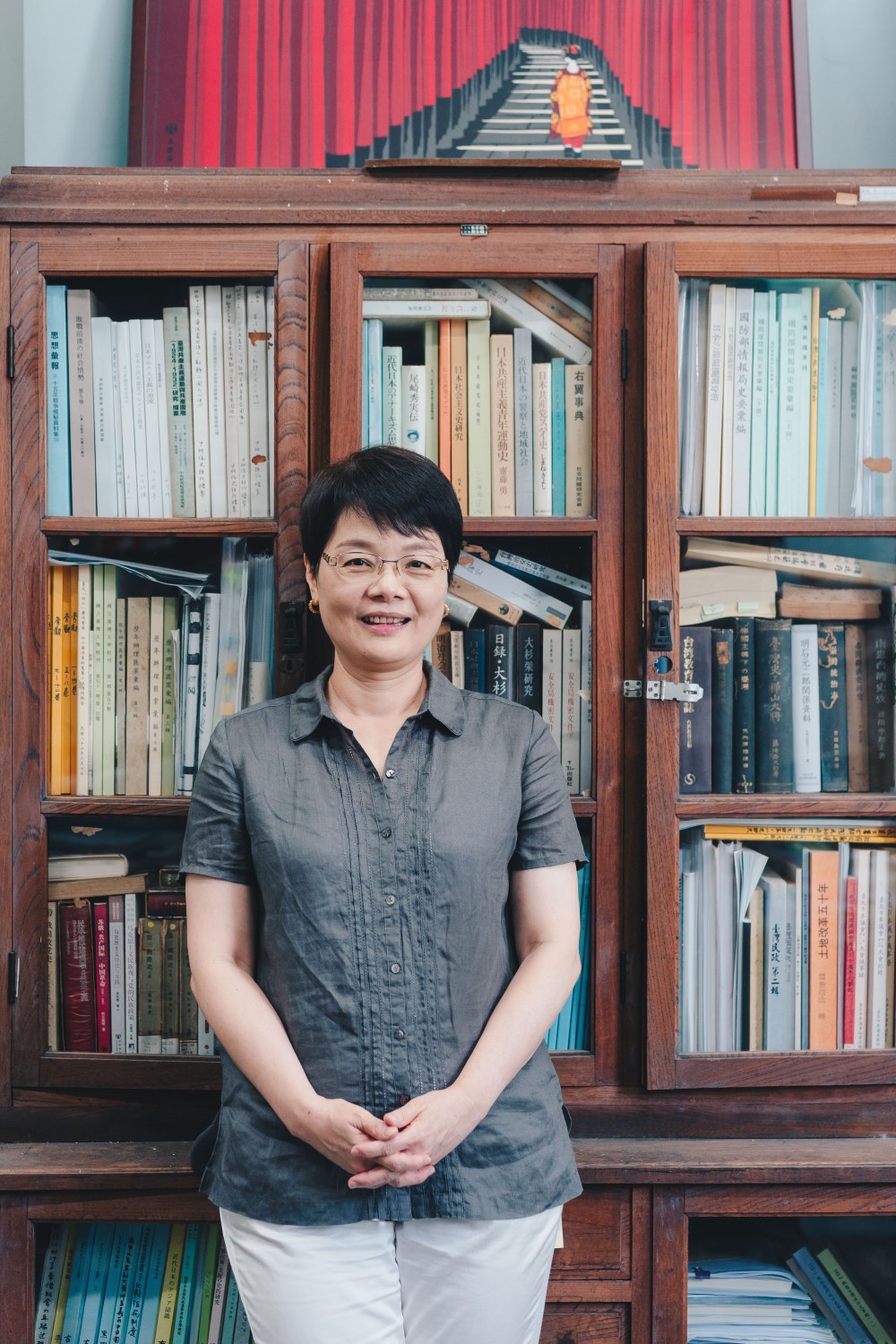

1920 年代,臺灣受到世界思潮的影響,社會運動蓬勃發展。其中「婦女解放」更被認為是與「民族解放、階級解放」同樣重要的目標。然而當時婦女解放運動的源由、活動和成效究竟如何?本文訪問國立臺灣大學歷史系的陳翠蓮教授,邀請老師談談當時的婦女解放運動。

1920 年代,婦女運動的開始

對近代臺灣來說,1920 年代最重要的發展就是跟近代思潮接軌,臺灣人張開眼睛,看到進步文明的世界,除了觀察到政治、文化的面向,也看到了性別問題。

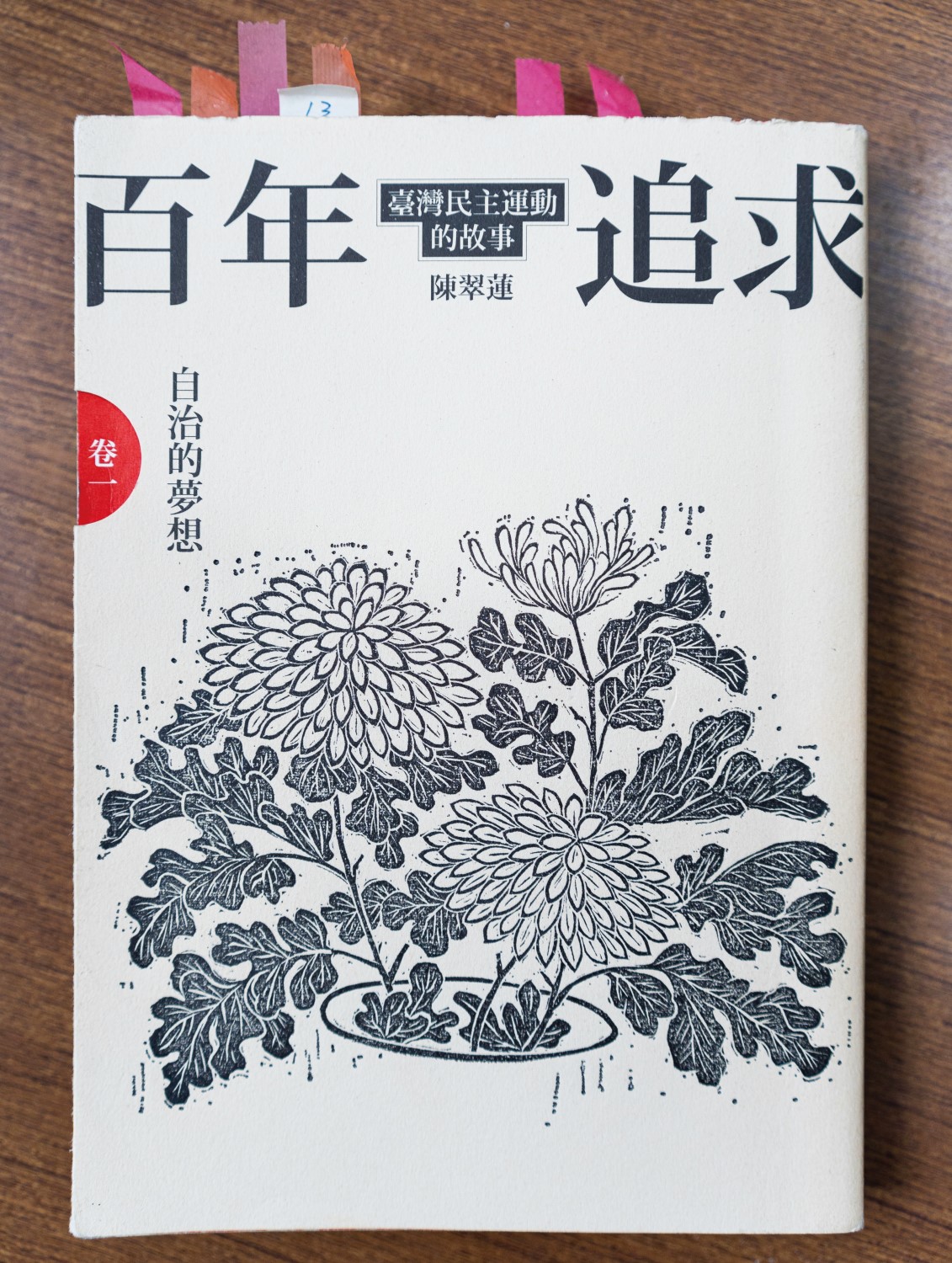

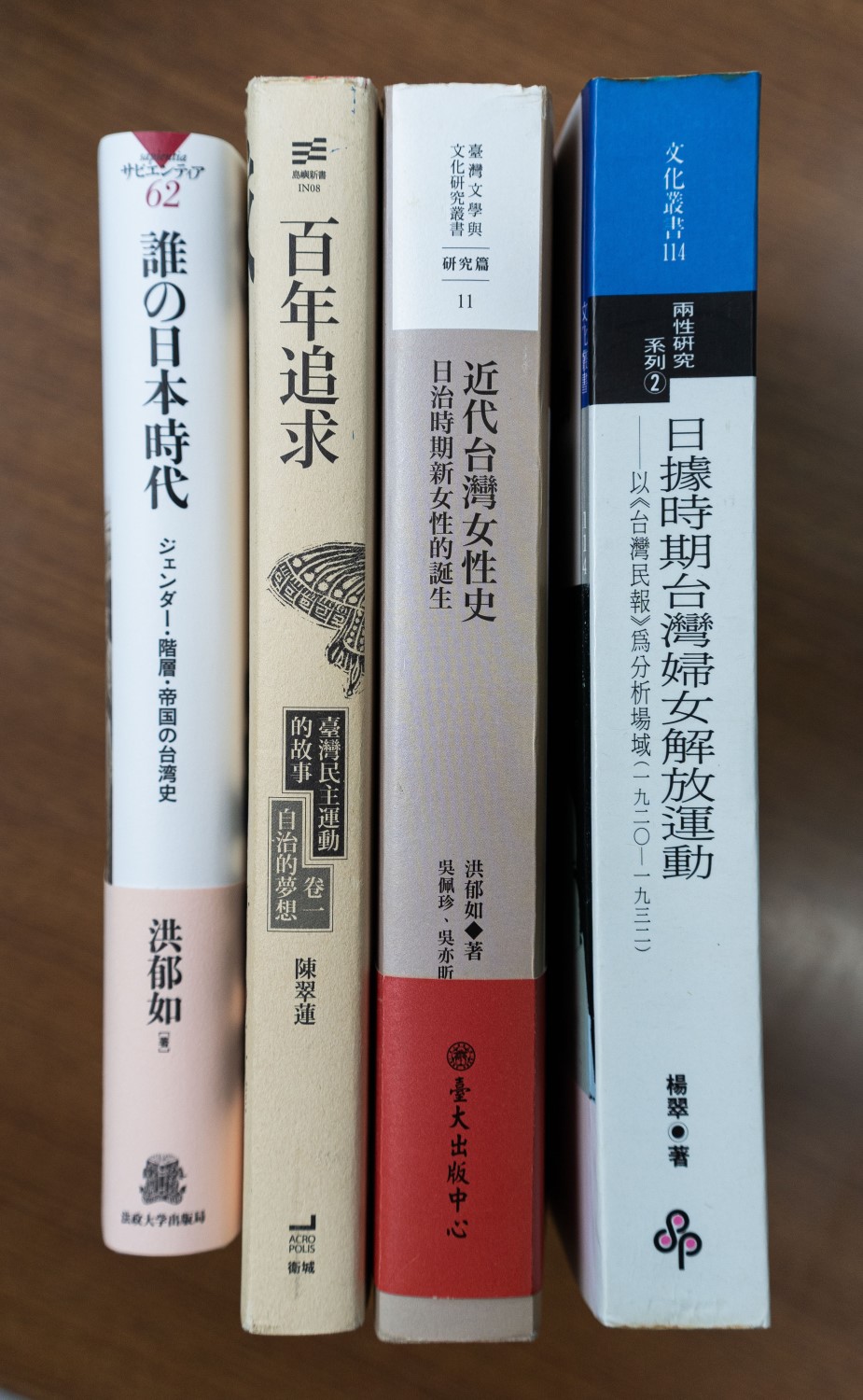

西方的婦女運動大概是從 18 世紀下半葉開始逐漸開展,在《自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動》一書中翠蓮老師曾提到,亞洲接觸西方思潮跟日本帝國的壯大有關係。19 世紀以來,日本帝國不只向外吸收了政治制度,還包括了社會主義思想以及婦女運動,可說是各個面向並進的時代。日本的婦女運動在東京有所開展,再透過留學生傳回臺灣;此外,國際化城市如上海,其婦女運動也比較活躍。

在這樣的潮流之下,臺灣也開始出現婦女運動的倡議。這種發展就像有一個從核心──東京向外擴散的圈,臺灣是在這個過程中比較外圍的位置。當時臺灣的社會運動,以世界其他國家的文明進程作為參照座標,由此反思自己還缺什麼,應該學習些什麼,尋找世界架構下的自我定位。引進新思潮的知識份子,很快就意識到臺灣社會跟近代文明的差距,其中最明顯的就是以男性為主、父權的家庭型態和不平等性別關係,比如納妾、蓄婢、買賣式的婚姻。

男性倡議,以讀書為起點

當時在臺灣倡議婦女運動或認為兩性關係需要改變的人,很弔詭的是以男性為主。這和西方婦女運動以女性為主體、基於女性自覺而發展的狀況不同,在亞洲多是透過男性知識份子的引介和倡議進而學習模仿。在《臺灣民報》上可以看到這些男性撰寫的文章,他們介紹西方的進展、思潮,講述自己心目中理想的兩性關係,將其理念灌輸給臺灣女性、激發婦女的自覺。

什麼叫做「解放」?就是讓人自由,因而得以發展自己的潛力;讓女性能夠擺脫扭曲的性別關係、家庭結構,釋放她們的能力。這些男性最初的自我反省,是認為應該給女性受教育的機會。他們以外國為例,認為讓女性受教育、賦予充分的能量之後,除了能夠發揮能力、自我發展,甚至也可以對公共事務做出貢獻。他們一方面反省臺灣傳統家庭制度,另一方面參照各國的狀況來標示要追求的目標。

此時許多婦女團體也開始出現,而在它們後面可能都有臺灣文化協會的支援或鼓勵,比如團體剛成立時,由文化協會義助、宣傳,或是支援演講活動。這些團體主要的活動是帶領女性讀書,例如彰化婦女共勵會的讀書會,其它還有讀日文、閱讀外國婦運的討論,或是請人來演講。

當時官方的新式教育也已經展開,雖然人數還很少,但女性有了受教育的機會。「婦女解放」在當時其實是社會運動下的次要議題,多是受過教育的女性、具有中學或高女的程度的女性在關注,參與的人數不算多。部分高女學生受到婦女解放呼聲所感召,她們具有知識能力,甚至可以加入論述、成為婦女解放運動的前鋒。另外,身在東京、上海等婦女運動比較前沿的臺灣女性,會透過報紙把這些城市的婦女運動情況傳達給臺灣社會。

代表人物:蔡阿信、謝雪紅

談到當時婦女解放的代表人物,老師首推蔡阿信。蔡阿信並不是女性主義理論的信仰者,而是擁有知識與專業後,有能力經營自己的人生。她的夫婿彭華英是婦女運動的提倡者,而蔡阿信則是成功的自主女性,這樣的組合讓老師覺得非常有趣,因為先生雖然是倡議婦女解放的第一人,可是當太太獨立自主、事業有成,成就甚至高過先生的時候,他卻因親友調侃而抬不起頭、倍感壓力,最後兩人以離婚收場。

從這個例子可以看到當時婦女解放運動的侷限:在抵抗傳統社會與統治者的時候,要極力爭取平等,可是回到家裡,又是不同標準。即使是像彭華英這樣的知識份子,仍無法從「太太應該作為後盾、協助先生」的社會氛圍中掙脫,蔡阿信的專業與名望,反而給他極大的壓力。在老師看來,是當時的臺灣社會還沒有跟上蔡阿信的腳步。

另外一個代表人物則是謝雪紅。謝雪紅也不是女性主義的信仰者,她出身艱苦,但其追求獨立自主的性格,使她一路從底層奮鬥、克服困境,積極從事反抗運動。但是在政治場域,許多男性同志對她不以為然,認為為何要接受一個未受正式教育女性的領導?儘管這些男性政治社會運動家們倡議平等、解放,但輪到自己面對改變時,卻不一定能夠做得到。

另外還有一些比較活躍的女性社會運動者,例如翁澤生的太太謝玉葉,因為不願在日本人的統治之下,所以跑到中國活動,以「玉鵑」為筆名在《臺灣民報》發表過很多文章。簡娥則是雄女的學生,因為受到老師簡吉的影響而積極投入農民運動,是一位身體力行的知識女性。

.jpg)

婦女解放的目標

由上面的例子可知,當時的婦女解放運動,訴求讓女性受教育、不再受壓迫,但實際希冀卻是打造「男性腦海中的理想女性」。學者洪郁如指出,日治時期的婦女解放運動雖然訴求提高女性的知識能力跟文化涵養,但對整體社會上兩性關係的改造相當有限。在男性主導的社會中,理想的的進步女性必須受教育、有文化涵養,才有資格與有知識的男性匹配、教養出更優秀的下一代,共同經營有文化的家庭。

近代女性需學習的家庭管理知識包括家計、營養學等,而在殖民地臺灣還需要多加上一種能力,就是使用國語(日語)的能力,才能和丈夫一同參與上流社會的社交圈。

從女性的角度,也可以看到殖民統治的複雜性。總督府為了培育理想國民,推動解纏足運動、鼓勵女子就學並推廣運動,但其所設定的理想狀態僅止於提高一定程度的知識水平、文化涵養,且須禁絕隨著知識獲取而產生的反抗意識。

到了戰爭時期,不僅民間的婦女運動失去空間,國家開始要求女性扮演犧牲奉獻的「軍國之母、大和撫子」角色。戰後的國民黨政府,也是由黨國強力主導婦女運動。真正從女性出發來爭取權力、提升地位的聲音,大概要到 1970 年代,社會相對穩定、女性獲得比較高的知識能力後,才又逐漸出現。

多重交織的壓迫

殖民統治下,婦女運動要面對複雜的處境,一方面要面對臺灣社會的衛道之士,他們對婦女解放、男女平等、自由戀愛的理念都極度反感;另一方面,由於婦女解放也是臺灣文化協會的訴求之一,對統治者來說都屬於反對運動。所以它左支右絀,一邊遭遇傳統社會的反對,一方面受到殖民統治者的壓制。

統治者經常採用的打擊方式,是當運動者間出現情感問題時,透過官媒對其私生活進行抨擊,稱其為「破廉恥罪」、醜化運動者的形象,這是一種有效獲取大眾認同的手法。

例如彰化婦女共勵會的「戀愛事件」,代表官方意見的《臺灣日日新報》,跟文協發行的《臺灣民報》兩邊交火,連續報導了好幾個月。其中《日日新報》指出這起私奔事件敗壞社會風氣,是文化協會的責任,成功引發大眾的反感,對當時的婦女解放運動造成很大打擊,彰化婦女共勵會也在事件後一蹶不振。

由於事件主角之一是御用士紳楊吉臣的兒子楊英奇,讓情況更加複雜且尷尬。儘管統治者陣營男性也捲入其中,但結果只有彰化共勵會的幾位女性遭開除會籍。

覺醒的起點,進化的女性

1920 年代臺灣社會的婦女解放運動還停留在倡議的階段,比較活躍的宣傳旗手仍為男性,他們將「婦女解放」的概念引進臺灣社會。但這種倡議所塑造的新女性,是受高女教育、能用日文,並未期望打破男主外女主內的社會結構模式,這與我們今日所認知的兩性平權、女性解放觀念仍有差距。

時至今日,相較於亞洲各國,臺灣的婦女運動及性別平權發展,似乎更為活躍、超前,老師認為是受到臺灣近 30 年來民主化的滋養結果。婦女運動和其他的反抗運動一樣,受到環境、知識的累積所影響。當人們有了知識,開始想要成為自己時就會出現反抗。民主化之後的臺灣,女性有更多知識與資源,透過努力獲取社會地位;也有能力提出主張,建構她們理想的兩性關係。

《觀・臺灣》第 51 期《起造新世界》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!

❐ History does not repeat itself, but it does rhyme.

#故事ê文協百年檔案夾 📁

去年疫情爆發以後,我們才發現,小小的臺灣也能和世界共存共榮,擁有自己的一席之地,這和百年前臺灣文化協會成立的初衷不謀而合。這個月,故事將帶你一起認識那個熱血澎湃,啟蒙臺灣人的 1920 年代。