1925 年 2 月 20 日,天空下著微微細雨。臺北街頭,幾十人簇擁著蔣渭水,成群結隊,宛如歡送英雄。警察見狀,要求蔣渭水勸眾人解散,以免生出事端。但蔣渭水說,送往迎來是人情之美,他無法干涉。

這天是他第二次入獄的日子。

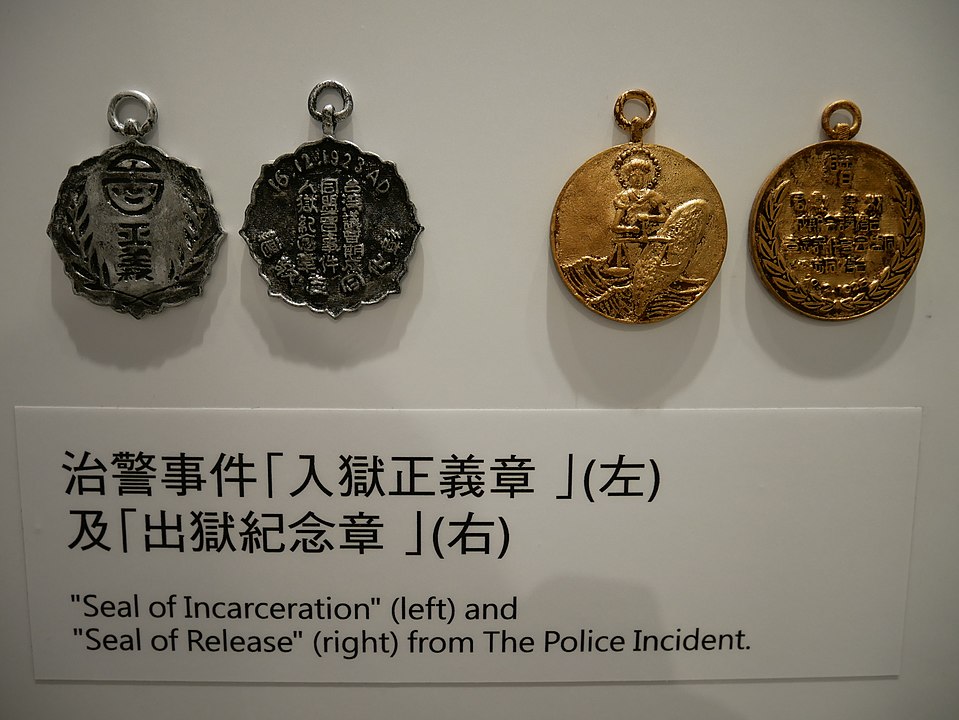

回想兩年前的 12 月,臺灣總督府以違反《治安警察法》的名義,拘捕蔣渭水在內的 40 多人,將他們關進臺北監獄。

這場大逮捕是突如其來的,但總督府發動這項行動,事前應該經過縝密籌劃。在當天凌晨極短的時間內,有近百人遭到拘捕、搜查和傳訊。而且事件發生時,根據葉榮鐘回憶,「一切對外交通,莫論電話、電信,除官方以外,私人的通信均被控制。街頭巷尾與公共場所,均有特務人員在監視。」

這群遭到逮捕的人,多半都是當時社會上的知識精英,他們有個共同的背景,就是同為「臺灣議會期成同盟會」的成員。

幾年前開始,臺灣的知識精英便以設立臺灣議會為目標,屢次發起請願運動,其行動早已引起殖民政府側目;臺灣人社會運動的組織與力量顯然更見成長,自然會引起統治者的不安。到了 1923 年,推動議會設置請願運動的團體「臺灣議會期成同盟會」正式成立,再次踩到紅線,總督府因此以違反「治安警察法」為名義,將這群運動人士一網打盡。

這是蔣渭水第一次入獄,他被關了六十四天,然後獲得假釋。

感謝神明,使我生做臺灣人

隔年,臺北地方法院針對此事開庭審判,現場擠滿了群眾,想要親眼見證這場審判。開庭後,代表日本官方的檢察官三好一八與代表被告的律師們分別發表陳述,一邊指責參與者年輕無知,「剛度過書生生活而已,對於政治完全沒有經驗」,另一邊則強調他們「有大志,憂國憫人」、「其志可嘉,其行動值得敬佩」。

雙方來來回回,針鋒相對。辯論的最後,身為被告的蔡培火突然提出要求,希望能親自參與答辯,而且期待檢察官在場。對於這個要求,庭長原本覺得並無必要,但蔡培火卻說:「庭長既然准許檢察官談政治,為什麼不允許我們談政治呢?」

據記載,此話一出,庭內突然緊張起來。最後,庭長同意讓被告推派五人──林幼春、林呈祿、陳逢源、蔣渭水、蔡培火,負責代表答辯,只是要求簡單扼要。

.jpg)

這個決定,給了五個人表現的舞臺。

在眾多觀眾面前,他們慷慨陳詞,不只反駁檢察官的指控,更提出對於日本殖民政策的批評,並陳述各自對臺灣前途的想像。

其中,蔣渭水尤其雄辯滔滔,一下說「所謂的不祥事件的大部分都是警察的責任,而不是臺灣人的責任」、一下說「說反對同化主義便是叛逆,未免欺人太甚」⋯⋯一口氣講了七點意見,回應檢察官指控。但第六點才講到一半,就被裁判長制止,第七點講沒幾句,又被制止。蔣渭水只好直接切入結論,他說:

「我要感謝神明,使我生做臺灣人,是因為臺灣人把握世界平和的鎖鑰咧,世界平和的第一關門,是東洋的平和,以中華民族做日本國民的臺灣人,應具有做日華親善之楔子的使命,依着臺灣人遂行這使命,東洋的平和,才能確保,世界人類的幸福,才能完成。」

可惜的是,儘管蔣渭水講得無比動人,只是幾經審判,他與盟友們仍被認定有罪,被判徒刑四個月。

曷不決心大勇為

面對牢獄之災,蔣渭水早已做好準備。前一次被拘捕時,他措手不及,只匆匆帶了三本書入獄,其中兩本分送獄友,手中只剩《明治維新志士活躍史》,不得不托朋友家人趕緊送來書籍。

第二次入獄,他一得知判決有罪,便到各處搜羅了一百多本書,用報紙包成七包,接著到江山樓參加眾人為他舉辦的送別會,而後還到牙科醫院一趟,裝了金牙。瀟灑從容,迎接接下來四個月的獄中生活。

入監時,蔣渭水身上穿著一件外套,是出門前妻子陳甜要他帶上的。蔣渭水原本不肯,認為獄中自有制服,無需另外準備,但陳甜堅持,兩人幾乎為此產生衝突,最後蔣渭水拗不過妻子之意,只得穿上。結果到達監獄時,蔣渭水才知道,由於當天時間已晚,他被要求在未決監暫宿一晚,等待隔天發落。當晚就寢之際,身上那件外套,成了難得的保暖之物,也讓蔣渭水不由得想起妻子無微不至的照顧。

蔣渭水與陳甜相遇在 1919 年,那年陳甜 19 歲,蔣渭水比她大十歲。陳甜在東薈芳從事藝旦工作,略通文藝,當時蔣渭水已經與家中安排的童養媳石阿有成婚,但與陳甜一見傾心,不久之後,陳甜便嫁入蔣家為妾。從那時開始,兩人時常出雙入對,成為革命夥伴。獄中兩人時時通信,成了蔣渭水的精神支柱。

獄中伙食不佳,米飯中常摻著小石頭與老鼠屎,而且絕少肉類,讓蔣渭水夢裡常常出現與友人在酒樓大快朵頤的日子。吃飯對蔣渭水而言有獨特的意義,他的外甥女曾經回憶,這位姑丈幾乎每天都席開兩、三桌,宴請同志,幾乎把賺來的錢都花在這上面。

美食歸美食,蔣渭水更為重視的,終究是精神食糧。服刑期間,蔣渭水拼了命地讀書。前一次入監期間,他遍讀歷史、政治學、醫學、宗教、文學。

這一次,他同樣要求最大劑量的知識成長。他笑稱,年輕時本想留學日本早稻田大學,學習政治,但未能如願,這次利用入獄時間,心無旁騖,專心讀書,宛如留學進修了一遍,心裡「十分歡喜」。

不過只能讀,不能寫。因為蔣渭水在第一次入監期間,寫得太多、太好、太為轟動,反而讓他聲名大噪,種種針對批評殖民政府的聲音,以入獄日記的形式,化作人人爭睹之文章。這一次,官方學到教訓,嚴格規定他不得寫作,還將紙筆都給沒收。

但這只能暫時阻止蔣渭水的發言。歷經兩次入獄經驗,如今的他知識更為豐富,視角更為廣博──囚禁時光,成為他成長之機。出獄之後,他隨即在報上發表〈獄中隨筆〉,同時投入了各地的講演活動,用文字號召同志,以聲音喚醒民眾。他會歷經磨練、挑戰,然後成為殖民地臺灣追求自主運動中的領袖。

1924 年,蔣渭水第一次被拘留在臺北監獄期間,曾經寫下這麼一首「快入來詞」,其中寫道:

心忡忡似怒濤,思滾滾如急流,覺時代已推移,感吾生之將休(學問基礎薄弱,小才不成大事將老矣),奮起乎乾坤一擲復幾時,曷不決心大勇為。

那是個激昂的時代,世界的思潮洶湧而來,而蔣渭水要抓這個時機,乘著這個浪潮,全力一搏。

這一年他三十三歲。他的生命和理想,正在熾熱地燃燒。

結交天下之豪傑

蔣渭水很早就展現領導才能與政治興趣。二十歲時,蔣渭水考進臺灣總督府醫學校,在校期間就曾參與各種社會活動,對世界的動向也報以關心,特別是對岸的辛亥革命。

在學校裡,蔣渭水認識了不少同樣對政治感興趣的同學,包括高他一班的杜聰明、翁俊明與賴和。1913 年,這些聰明又熱血的醫學生,有次竟起心動念,嘗試要刺殺企圖恢復帝制的袁世凱,可惜最後鎩羽而歸,計畫無疾而終。但蔣渭水對政治的投入還不只這一樁,他參與、舉辦各種活動,自稱其中「也有可笑的,也有可驚的,也有可悲憤的,也有可痛快的,也有很危險的」。

畢業之後,蔣渭水在宜蘭醫院工作一年,隔年春天辭職,打算自行開業,但他卻決定要離開故鄉,轉往台北。箇中原因,乃是因為想要「結交天下之豪傑」。

1916 年,蔣渭水的大安醫院,在大稻埕開幕了。隔年,他又開起「春風得意樓」。進入大城市,又經營酒樓,蔣渭水應該是很有機會結交各路英雄豪傑的。但結果卻讓他大為失望。開業五年,「所謂酒肉朋友,卻是不少,而公務上的同志則全無。」讓他感到生活了無意義、成天醉生夢死。

這樣悲觀的情緒,終於到 1920 年出現轉變的契機。而其中的關鍵,正是遇見了另一位在臺灣民族運動中的要角──霧峰林家的林獻堂。

林獻堂比蔣渭水長十歲,當時已經是臺灣知識界望重一方的人物。霧峰林家家道殷實,林獻堂利用手中資源,慷慨地資助各種文化與政治運動。其中最重要的,莫過於「臺灣議會設置請願運動」,包括林獻堂在內的台灣知識份子,與當時在日本的台灣留學生,年年發起起請願,希望能在臺灣設置議會,以追求殖民地自主的理想。

對於外界動態相當關心的蔣渭水,自然也不會忽略眼前這件正在發生中的大事。他發現議會請願運動與自身的志向十分相符,一時之間,政治狂熱又被點燃,彷彿是當年那個不顧一切的年輕人。

但他畢竟已經不一樣了。現在他已經是名執業的醫師,工作不是殺人,又是救人,而且,要救得不只是身體,還有他們的思想與靈魂。

於是,蔣渭水在大安醫院成立「文化公司」,為的是透過販售書報,引進各項思潮。而春風得意樓中,宴請的也不再是酒肉朋友,而是追求相同理想的革命夥伴。

1920 年 8 月,一位叫做謝文達的臺灣年輕人,在東京舉辦的飛行競賽贏得獎項,消息傳回臺灣,讓許多人都深感振奮。蔣渭水旋即組織了「稻江應援團」,歡迎這位「臺灣之光」,又在春風得意樓召開歡迎宴。

那年九月,在臺北江山樓又有一場謝文達的歡迎宴,現場來了幾百人,不少都是年輕的學子,他們受到謝文達鼓舞,也想一睹他的風采。現場熱鬧非凡,連總督府的官員也親臨現場。但這天並非只是個單純的歡迎宴,那天晚上趁著謝文達在場,還上演了一場大和解的戲碼。

和解雙方,一邊代表臺北醫學專門學校的蔣渭水和吳海水,另一邊是代表臺北師範學校的彭華英與謝春木。其中吳海水與謝春木都不過二十歲上下,尚未自學校畢業。

在當時教育資源有限的情況下,這兩所學校培養了殖民地臺灣許多菁英,被喻為是臺灣的「牛津與劍橋」,但或許也因此,不免產生競爭心理,瑜亮情節。

不過那天晚上,在謝文達面前,來自這兩校同學卻簽署聲明,打算盡棄前嫌,握手言和,而且願意從此攜手合作。他們決定,接下來要定期開會討論學術問題、建立屬於臺灣人的報刊,並共同推動臺灣社會的知識啟蒙。訂出這樣的目標後,眾人就推選出十多位計畫委員,蔣渭水也名列其中。

那個晚上,現場洋溢著大同團結的氣氛。這群年輕人的理想,彷彿就要乘著謝文達的機翼,一同飛向天空⋯⋯。

❐ History does not repeat itself, but it does rhyme.

#故事ê文協百年檔案夾 📁

去年疫情爆發以後,我們才發現,小小的臺灣也能和世界共存共榮,擁有自己的一席之地,這和百年前臺灣文化協會成立的初衷不謀而合。這個月,故事將帶你一起認識那個熱血澎湃,啟蒙臺灣人的 1920 年代。